«Nokunzi» – Ihr Kranken, kommt zu mir

29.04.2022 Bezirk Sissach, Gesundheit, Porträt, SissachWie die Ärztin Maria Kunz das Gesundheitswesen in einem Teil Südafrikas prägte

Die in Sissach aufgewachsene Maria Kunz war die erste katholische Missionsärztin der Schweiz und wirkte von 1936 bis zu ihrem Tod 1985 in der «Eastern Cape Provinz» in Südafrika. Afrikahistoriker Marcel ...

Wie die Ärztin Maria Kunz das Gesundheitswesen in einem Teil Südafrikas prägte

Die in Sissach aufgewachsene Maria Kunz war die erste katholische Missionsärztin der Schweiz und wirkte von 1936 bis zu ihrem Tod 1985 in der «Eastern Cape Provinz» in Südafrika. Afrikahistoriker Marcel Dreier berichtet über Stationen und Spuren der Arbeit von Maria Kunz. Die Ärztin ist Thema beim Sissacher «Cheesmeyer»-Kulturprojekt.

Marcel Dreier

In einer abgelegenen Region in Südafrika singen die Leute ein Lied zur Melodie des Schweizer Postauto-Dreiklanges. Es ist die melodische Ehrerbietung an eine der ersten Ärztinnen: «Bi-Bo-Ba, Abagulayo … Ihr Kranken, kommt zu mir, ich bin die Doktorin aus Lady Frere, U no Nkunzi, die Nokunzi.»

Diese «Nokunzi» im Lied ist Maria Kunz, vor etwas mehr als 100 Jahren im Sissacher «Cheesmeyer» geboren und aufgewachsen. Sie hat in Sissach Spuren hinterlassen. Und in Südafrika ein grosses Spital und die respektvolle Erinnerungen an eine Ärztin, die bis ins hohe Alter zu den Menschen kam, um sie zu behandeln. Fragt man ehemalige Pflegeleiterinnen nach Kunz, dann sagen sie: «Mit Dr. Kunz zu arbeiten war schön. Darum sagten wir auch, wir arbeiten im Nokunzi-Spital. Sie arbeitete hart und liebte die Arbeit in den Gemeinschaften.»

Schwierige Verhältnisse

Südafrikas Geschichte ist eine bewegte. Und die Region, in die Maria Kunz kam, war keine Ausnahme. Die Ausweitung der britischen Kapkolonie macht den Glen-Grey-Distrikt zur randständigen Region. Man wünschte sich ein Reservoir schwarzer Arbeitskräfte, um dessen Entwicklung sich die Herren in Kapstadt möglichst nicht kümmern müssten. Die Menschen vor Ort und ihre Bemühungen zur Verbesserung ihres Lebens interessierten wenig. Immerhin entging der Distrikt einer dauerhaften weissen Landnahme – in den 1970er-Jahren wurde er gar Teil eines der pseudounabhängigen «Bantustan» (später «Homeland» genannt).

Die soziale Entwicklung in diesem «schwarzen» Teil Südafrikas überliess man der deutschen katholischen Pallottiner-Mission. Der Pallottiner-Bischof im Missionsgebiet Glen Grey sah die Medizin als wichtige Stütze des Evangelisierungsunternehmens. Er bemühte sich also um eine Absolventin des Würzburger Missionsärztlichen Instituts. Schnell wurde er einig mit einer dreissigjährigen Medizinstudentin, die sich gegen Vorurteile und Erwartungen durchgesetzt hatte und seit Kurzem in Würzburg zur Missionsärztin ausgebildet wurde. 1932 versprach sie, nach dem Abschluss der Ausbildung für mindestens 10 Jahre als Missionsärztin nach Südafrika zu kommen.

Als Kunz 1936 mit dem Liniendampfer «Watussi» in Rotterdam ablegte, erfüllte sich der Lebensplan der gerade 37 gewordenen Sissacherin. Sie hatte ihren Traum lang gehegt und seit ihren späten Jugendjahren unter dem grossen Dach des «Cheesmeyer»-Warenhauses verfolgt.

Erstes Spital

Auf der Missionsstation McKay’s Neck sollte die Missionsärztin ihr erstes Spital in Betrieb nehmen. Ein Schulraum, ehemals Teil einer Handelsstation, wurde zum Spital umgenutzt. Die nächsten fünf Jahre würde dieses «Kuhdreckspitälchen», wie Kunz den Ort selber nannte, ihre medizinische Basis sein. Aber der Wassermangel durchkreuzte die weiter reichenden Pläne für einen Neubau an dieser Stelle. Kunz setzte sich auf den Pferderücken oder in ein für europäische Strassen gebautes Auto und zog querfeldein von Haus zu Haus. Nur ein kleiner Teil ihrer Patientinnen und Patienten kam ins Spital, wo Kunz ohne elektrisches Licht Operationen und Behandlungen durchführte. Die Nachfrage stieg. Bischof Rosenthal liess Maria Kunz nicht hängen.

Er und die Ärztin waren ein dynamisches Duo. Überzeugt von ihrer eigenen Tatkraft, planten sie einen eindrücklichen Spitalbau. Dafür bot eine Farm in der Nähe des Örtchens Lady Frere viel bessere Voraussetzungen als alle Missionsstationen. Hier entstand ein weiss getünchter Spitalbau, das «Glen Grey Hospital». Ende der 1940er-Jahre hiess es in einem Inspektionsbericht der nationalen Pflegeaufsicht: «Dieses Spital ist in jeder Hinsicht erstklassig. Es gibt einfach gar nichts, was wir kritisieren könnten. Das Spital ist auf gleicher Stufe wie die besten öffentlichen Spitäler des Landes.»

Damals hatte das Spital die Geburtswehen überstanden. Der Weltkrieg erschwerte Bau und Eröffnung in den frühen 1940ern. Bevor die fertigen Gebäude in Betrieb gehen konnten, übernachtete Maria Kunz alleine in den menschenleeren Hallen des modernen Spitalgebäudes. Die grössere Herausforderung war das Personal. Die Missionen hatten sich auf Ordensschwestern verlassen. Aber mit einigen wenigen Schwestern ein Spital mit 100, bald 200, bald fast 400 Spitalbetten zu betreiben, war unmöglich. Die Mission startete eine der damals grössten Schwesternschulen für afrikanische Krankenschwestern auf dem Kontinent, um das Problem zu lösen.

Im Lauf der Jahre lernten hier Hunderte von Krankenschwestern die Krankenpflege und setzten sich für die Patientinnen und Patienten ein. Nicht immer lief das konfliktfrei ab. Die Arbeitsbedingungen waren rau. Und es entstand eine neue Klasse von gut ausgebildeten jungen Frauen innerhalb der lokalen Gemeinschaften.

Die Tage sind zu kurz …

Für das Spital folgten drei Jahrzehnte der Blüte. Die medizinische Aufgabe war gigantisch. Seit ihrer Ankunft hatte Maria Kunz Epidemien von Krankheiten erlebt, die durch die Armut im Distrikt immer wieder aufflammten. Sie fand sich im Kampf gegen den Typhus und sogar die Pest, gegen Silikosis und Tuberkulose. Als Stellvertreterin des Amtsarztes führte sie Impfkampagnen durch und begleitete die damals ziemlich schonungslosen Hygienemassnahmen. Sie nutzte ihre Stellung auch, um Menschen mit Behinderungen einen Anspruch auf Unterstützung zu sichern.

Die Unter- und Mangelernährung im Distrikt schwächte die Menschen, die der Ärztin ans Herz wuchsen. Im Lauf der Dienstjahre wurde es nicht besser. Trockenperioden und ein wachsender Druck auf die spärlichen Ressourcen im Distrikt führten zu Hunger und Krankheit. Zur Hauptsache waren die Probleme von Menschen gemacht: Sie wurzelten in den politischen und ökonomischen Strukturen des rassistischen Staates, der die jungen Männer zur Arbeit in den Goldund Diamantenminen heranzog, und sie tuberkulös und in ein verarmendes Reservat zurückschickte. «Über 100 000 Einheimische warten auf Sie», hatte Rosenthal 1932 geschrieben …

Dieser Aufgabe stellte sich die Ärztin während 50 Jahren mit fast pausenlosem Einsatz für die Kranken und später – auch dank Spenden aus dem Baselbiet – mit der Abgabe von Milchpulver und dem Bau einer kleinen Primarschule. Aber mit Kritik an den politischen Verhältnissen, die vornehmlich an der schwierigen Situation im Distrikt Schuld trugen, hielten sich die Trägerinnen und Träger der Mission zurück. Auch, weil sie als Katholikinnen und Katholiken und als deutsche Organisation von den Behörden mit Argwohn betrachtet wurden. Die Schaffenskraft der bloss etwas über 1,50 Meter grossen Sissacherin war riesig, doch die Aufgaben brachten sie mit zunehmendem Alter an den Rand der völligen Erschöpfung. Ihrer Nichte schrieb sie über ihre «Strapazen» nach Münchenstein: «Ja, der Tag sollte halt mehr Stunden haben und man sollte sich nicht mehr wie 100-jährig fühlen.»

Ärztin bei den Menschen

Ganz alleine für die medizinische Versorgung im Distrikt zuständig war Maria Kunz nicht. Sie anerkannte das von Beginn. Schon 1936 machte sie Antrittsbesuche bei traditionellen Autoritäten und Medizinleuten. Manchmal war ihre Kritik an der «Zauberei» und lokalen «Gebräuchen» direkt und unverhohlen. Dann wurde sie in den seltenen Briefen zuhanden der Missionspropaganda zu einer Figur im Schauspiel der missionarischen Zivilisierungsmission. Dieses Schauspiel wurde nicht zuletzt für Leserinnen und Leser in der «Heimat» aufgeführt und spiegelte eine Welt, die von einem rassistischen und trennenden Zerrbild der «Anderen» geprägt war.

Rassentrennung war in Südafrika Staatsdoktrin. Maria Kunz sollt es nie anders erleben. Als die Apartheid endlich zerbrach und Südafrika eine neue Verfassung erhielt, war Kunz schon einige Jahre tot. Beerdigt in einem Grab in der Stadt Queenstown, weil die «Nationalisierung» des Spitals im Rahmen der Apartheid-Bantustan-Politik die Voraussetzungen für ihre letzte Ruhestätte verändert hatte. Auch im Glen-Grey-Distrikt war die Rassentrennung spürbar. Hier war sie vor allem eine erschwerende Komponente in der alltäglichen Zusammenarbeit einer kleinen Gruppe von Missionarinnen und Missionaren mit lokalem Gesundheitspersonal und Katholikinnen und Katholiken.

Maria Kunz pflegte insgesamt einen kollegialen Umgang mit den Heilerinnen und Heilern. Sie war bereit, anzuerkennen, was diese Medizinleute für die Gesundheit der Menschen leisteten und auch, dass sie von den Menschen vor Ort geschätzt (und manchmal auch gefürchtet) wurden. Maria Kunz hat sich nicht im Kampf gegen die Rassentrennung, aber auch nicht im Kampf der christlichen Missionsärztin gegen die «heidnische Medizin» aufgerieben. Sie steckte ihre Energie in das, was sie mit Überzeugung und Begeisterung machte.

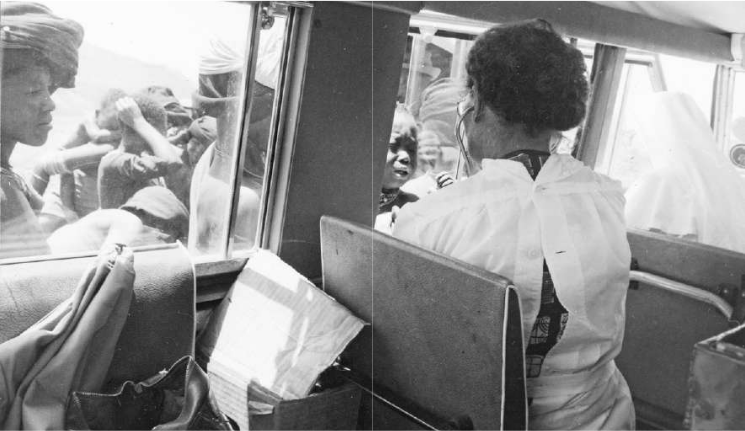

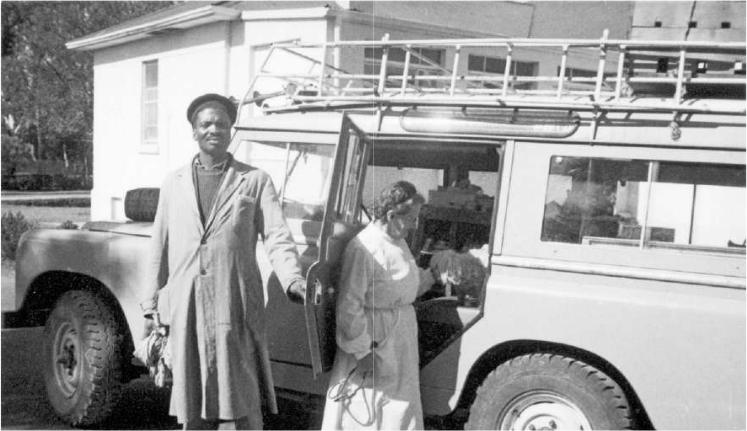

Dabei machte es sich die Sissacherin nie einfach. Spitaldirektorin blieb sie, bis sie 70 wurde, schliesslich hiess das Spital in der lokalen Bevölkerung «KwaNokunzi» – bei Nokunzi. Schon seit den Fünfzigern konnte sie die Arbeit in OP und Spitalkliniken zunehmend den nachrückenden, jüngeren Ärztinnen und Ärzten überlassen. So widmete sie sich wieder hauptsächlich der Arbeit entlang der staubigen Strassen. Dort, wo die Patientinnen und Patienten waren, die sie kannte und die mit ihren Kindern den Rat der Ärztin suchten. Zähneziehen, Schwangerschaftskontrolle und viele andere Behandlungen brauchten keinen Besuch im Spital. An Ort und Stelle, vom Rücksitz eines Landrovers aus, verrichtete Maria Kunz diese Arbeit. In Griffweite eine aus Erfahrung gut sortierte Apotheke. Dreimal in der Woche, bei brütender Hitze und klirrender Kälte, für Hunderte Menschen an jeweils rund einem Dutzend rundherum bekannten Haltestellen. An ihrer Seite fast immer Walker Ncamabaca, Fahrer, Übersetzer, Organisator und Türöffner zu den Gemeinschaften.

Er kündigte die Ankunft der Ärztin mit dem Posthorn an, das als Geschenk aus der Schweiz nach Südafrika kam und vielleicht das einzige dieser gehüteten Instrumente ist, das je ausserhalb Europas erscholl. Noch heute liegt das Horn auf einer Werkbank in einer aus der Zeit gefallenen Werkstatt am letzten Wohnort von Nokunzi im Glen-Grey-Distrikt. So adaptieren die Leute die aus Rossinis Oper «Wilhelm Tell» stammende Tonfolge in ein Lied über die Ärztin, die zweifellos am Ursprung des biomedizinischen Gesundheitswesens im Glen-Grey-Distrikt steht.

Marcel Dreier

vs. Der Basler Afrikahistoriker Marcel Dreier, der Autor dieses Beitrags, leitet hauptberuflich den «Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika (Fepa)», der die in Simbabwe und Südafrika dynamische Basisorganisation im Bereich der Menschenrechte und Ökologie unterstützt. Seit einigen Jahren recherchiert er zusammen mit einer südafrikanischen Kollegin die Geschichte von Maria Kunz und des ländlichen Gesundheitssystems im Glen-Grey-Distrikt.

Im Rahmen des Kulturprojekts «Cheesmeyer – Ein Haus zwischen den Zeiten» vom 7. bis 22. Mai arbeitet Marcel Dreier jeweils samstags vor Ort mit Archivalien zu Maria Kunz im Archiv im «Cheesmeyer». Besucherinnen und Besucher können ihm über die Schulter schauen und bestimmt wird dort die eine oder andere Geschichte zu Maria Kunz zu hören sein. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, ihre eigene Erinnerung an die Sissacherin mitzubringen.

Mehrfach wird im «Cheesmeyer» die Theatervorführung «Maria Kunz» gezeigt. Über die Ärztin hatte die «Volksstimme» bereits im August 2021 einen Beitrag publiziert. Damals ging es um ihre Tagebucheinträge.

«Cheesmeyer – ein Haus zwischen den Zeiten»

vs. Wo sich vor nicht allzu langer Zeit das halbe Baselbiet mit allem eingedeckt hat, was man zum Leben braucht, öffnet die Theatercompany «Texte und Töne» nach über tausend Besuchenden und vielen Vorstellungen im Jahr 2021 erneut die Türen des ehemaligen Warenhauses in Sissach. Ein Rundgang durch Zimmer, Treppenhäuser und Abstellkammern mit Theater (jeweils ein Stück zu Maria Kunz und Helene Bossert), Installationen, Musik und Performances.

7. – 22. Mai, jeweils samstags und sonntags ab 14 Uhr. Weitere Infos und Tickets: www.texteundtoene.ch