Mit Humus gegen den Klimawandel

27.11.2020 Baselbiet, Gesundheit, Gesellschaft, Landwirtschaft, Sissach, NaturDie Landwirtschaft verursacht 13 Prozent der Treibhausgase

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) lässt ihren CO2-Ausstoss ab 2021 von den Baselbieter Bauern kompensieren. Triebfeder und Koordinator des Projekts ist das Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und ...

Die Landwirtschaft verursacht 13 Prozent der Treibhausgase

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) lässt ihren CO2-Ausstoss ab 2021 von den Baselbieter Bauern kompensieren. Triebfeder und Koordinator des Projekts ist das Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung.

Ueli Frei

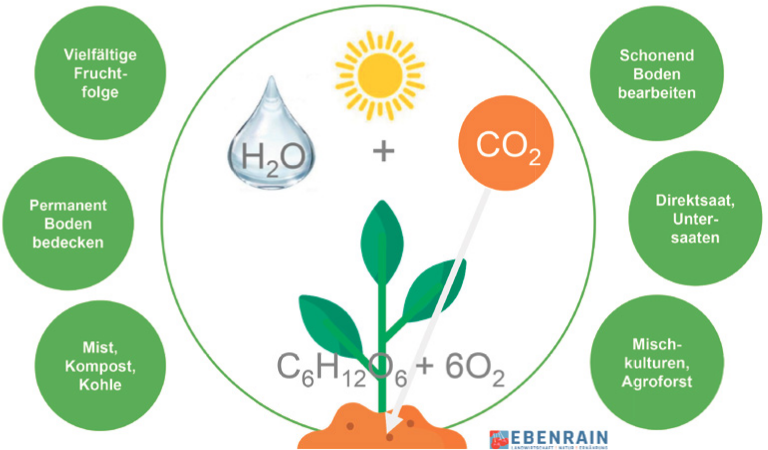

Andere Bereiche wie der Verkehr oder die Gebäude haben zwar einen deutlich grösseren Einfluss auf die Erderwärmung. Doch der Druck auf die Landwirtschaft nimmt zu, denn sie verursacht immerhin 13 Prozent der Treibhausgasemissionen. Daher sei es wichtig, dass sich die Landwirtschaft des Problems annimmt, sagt Lukas Kilcher, Leiter des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung. Als die BLKB die Absicht äusserte, ihren CO2-Ausstoss von 1000 Tonnen pro Jahr möglichst regional zu kompensieren, nahm Kilcher den Ball auf. Durch das Projekt «Humusaufbau» lasse sich mit rund 10 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Kanton Baselland dieses Ziel erreichen. Dabei soll durch den Aufbau von Biomasse der Humusgehalt der Landwirtschaftsflächen erhöht werden. Durch Fotosynthese soll CO2 aus der Atmosphäre gebunden und in Form von Humus den Böden zugeführt werden. Nach anfänglicher Skepsis liessen sich die Bauern überzeugen.

Martin Thürkauf vom Hof «Im Buech» in Oberwil ist mit 20 Hektaren Ackerland dabei. «Wegen des Klimawandels und des politischen Drucks sind wir ständig auf der Suche nach Alternativen», begründet er seinen Entscheid. Die Herausforderung sei, trotz neuer Anbautechniken und des Verzichts auf Pestizide, gute Erträge zu erzielen.

Dennoch kann Thürkauf nicht den ganzen Betrieb auf eine einzige Massnahme ausrichten. Als Unternehmer muss er das Risiko begrenzen und trotzdem Geld verdienen. Doch das Projekt Humusaufbau spielt ihm in die Hände. Bringt er über Biomasse Kohlenstoff in den Boden, reduziert sich der Düngereintrag. Gleichzeitig erhöht sich die Speicherfähigkeit des Bodens für Nährstoffe und Wasser. «Der Boden spielt eine zentrale Rolle», sagt auch Thürkaufs Berufskollege Patrik Birrer vom Hof Oberaesch in Duggingen.

Teilnahme aus Überzeugung

Birrers Biobetrieb mit mittelintensiver Bewirtschaftung in Hanglagen ist auf den betriebseigenen Kreislauf ohne fremde Stoffe angewiesen. Schon seit Jahren bemüht er sich deshalb um den Humusgehalt. Dass er als Pilotbetrieb beim Projekt Humusaufbau fungierte, erstaunt daher nicht. «Ich mache nicht mit, um Geld zu verdienen», sagt Birrer. Als Präsident von Bio Nordwestschweiz nimmt er aus Überzeugung am Projekt teil.

Den Anreiz der BLKB schätzt Birrer dennoch. Die Bank hätte genügend Möglichkeiten, ausländische und damit billigere CO2-Zertifikate einzukaufen. Den Klimawandel spürt der Landwirt durch die sonnenexponierte Hanglage und die fehlenden Niederschläge extrem. Umso wichtiger seien deshalb gesunde Böden, die Wasser und Nährstoffe besser speichern.

Der Wasser-Fussabdruck der Landwirtschaft

uf. Neben der Belastung durch Pestizide gerät der Wasserverbrauch der Landwirtschaft zunehmend in den Fokus. «Heute bewässern wir mit Trinkwasser», gibt Ebenrain-Leiter Lukas Kilcher zu bedenken. In Zeiten, in denen einzelne Gemeinden bei der Trinkwasserversorgung bereits Probleme haben, sei dies nicht mehr opportun. Die Speicherung von Regenwasser gewinnt daher an Bedeutung.

«Beim Futterbau gelangen wir schon heute an die Grenzen», sagt Kilcher. Bleibt der Regen aus, herrscht Wachstumsstillstand. Im Futterbau werde sich die künstliche Bewässerung dennoch nicht lohnen, bei den Spezialkulturen im Obst- und Gemüsebau hingegen schon. Eine vom Bundesamt für Landwirtschaft finanzierte Studie untersucht zurzeit insbesondere Steuerungstechniken für eine wassersparende Bewässerung.

In den vergangenen 50 Jahren wurde die Landwirtschaft stark vereinfacht. Hindernisse wie Hecken, Mauern und Kleinstrukturen, die den Abfluss behindern und das Wasser versickern lassen, wurden beseitigt. Drainagen entfeuchten Wiesen und Äcker und leiten das Regenwasser ab. Mikroretension lautet daher ein weiteres Stichwort. Neu angelegte Hecken und Kleinstrukturen sollen das Regenwasser am Abfliessen hindern und versickern lassen.