Technik versagte bei Wildsaustudie

30.01.2024 Baselbiet, Natur, BaselbietZehn Jungtiere erhielten Ohrmarkensender – doch diese fielen zu früh ab

Obwohl Wildschweine im Baselbiet praktisch omnipräsent sind, weiss man nur wenig über ihr Wanderverhalten. Das wollte die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung mit einer Pilotstudie ändern. ...

Zehn Jungtiere erhielten Ohrmarkensender – doch diese fielen zu früh ab

Obwohl Wildschweine im Baselbiet praktisch omnipräsent sind, weiss man nur wenig über ihr Wanderverhalten. Das wollte die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung mit einer Pilotstudie ändern. Dabei setzte sie auf eine tiergerechtere Technik – und wurde enttäuscht.

Andreas Hirsbrunner

Das Wildschwein mag das Lieblingstier von Asterix und Obelix sein, ist aber mit Sicherheit nicht jenes von Jägern und Bauern. Ersteren ist es zu clever und somit aufwendig zu erlegen, Letzteren ist der Schwarzkittel zu schadensstiftend auf der Suche nach seiner Leibspeise: Engerlingen im Kulturland.

Deshalb fordern die Bauern in Wildschwein-reichen Jahren hohe Abschusszahlen, was die Jäger an ihr Limit bringt. Mitten in diesem Konflikt steht die Baselbieter Jagdund Fischereiverwaltung. Es erstaunt deshalb kaum, dass diese Fachstelle möglichst viel Wissen über das räumliche Verhalten der Wildschweine gewinnen will.

Mit einem neuen Ansatz versuchte nun im vergangenen Jahr die Fachstellen-Mitarbeiterin Daniela Derron das regionale Wanderverhalten der Wildschweine besser kennenzulernen. Dazu wurden in Gelterkinden, Bubendorf, Lausen, Muttenz und Röschenz mit Hilfe von Wildhütern und Jägern insgesamt zehn Wildschweine gefangen, besendert und wieder freigelassen. Bei den Tieren handelte es sich hälftig um weibliche und männliche Jungtiere. Dazu muss man wissen, dass Wildschweine in Rotten von zehn bis zwanzig Tieren leben. Dabei handelt es sich um die Leitbache, Schwestern von ihr, den schon etwas älteren weiblichen Nachwuchs sowie Frischlinge beiderlei Geschlechts (Frischlinge sind Jungtiere bis zum Alter von einem Jahr). Die Männchen werden aus der Rotte verstossen, sobald sie geschlechtsreif werden, was in der Regel im zweiten Lebensjahr der Fall ist. Die besenderten Tiere sollten somit Antworten liefern über die Wege von Rotten sowie von männlichen Einzeltieren.

GPS-Halsbänder wären riskant

Das Projekt war möglichst tiergerecht aufgezogen: Eingefangen wurden die Wildschweine mit Kastenfallen, die vorgängig am jeweiligen Standort installiert worden waren. Die Tiere wurden mit Futtermitteln angelockt und so an die Falle gewöhnt. Sobald ein Jungtier in der Falle war, das sich für die Besenderung eignete, wurde die Falle ferngesteuert geschlossen. Dass das gewünschte Tier in der Falle war, wusste man dank einer Wildtierkamera mit Sendefunktion sowie einer Überwachungskamera mit Live-Übertragung von Videobildern. Ohne Narkosemittel konnten die Tiere dann mit Ohrmarkensendern ausgestattet werden.

Diese wurden den ansonsten bei Wildtierüberwachungen üblichen GPS-Halsbändern vorgezogen. Daniela Derron begründet das in ihrem Abschlussbericht über die «Pilotstudie: Raumnutzung der Wildschweine in Basel-Landschaft» so: «Der Einsatz von GPS-Halsbändern birgt bei Wildschweinen diverse Risiken. Da sich Wildschweine oft im Dickicht aufhalten, ist das Risiko des Verfangens gross. Wildschweine unterliegen ausserdem starken Gewichtsschwankungen, insbesondere Frischlinge können in kurzer Zeit viel Gewicht zunehmen. Damit sich die Tiere nicht verheddern und das Halsband nicht scheuert, muss es genug eng angebracht werden. Bei starker Gewichtszunahme wird das Halsband so aber schnell zu eng.»

Zwangsläufig hat man sich mit den Ohrmarkensendern auch für eine andere Sendetechnik entschieden: Die Sender sollten in einem 30-Minuten-Intervall via Satelliten die aktuellen Positionen registrieren und über das LoRa-Netz der Swisscom vermelden. So zumindest lautete die Theorie.

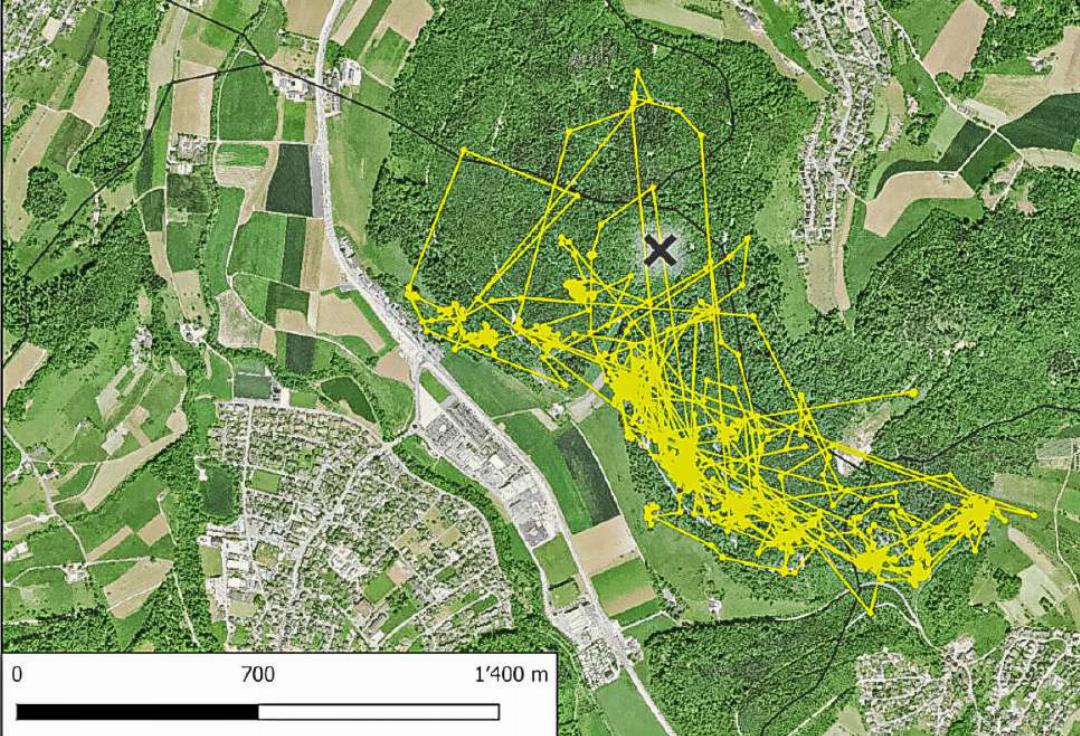

Doch die Technik hielt nicht, was man sich von ihr versprach. Bei etlichen Tieren lösten sich nach kurzer Zeit die Ohrmarkensender, und das LoRA-Netz erwies sich als weniger engmaschig als erwartet. Entsprechend bescheiden blieben die übermittelten Daten über die jeweiligen Standorte der Tiere. Mit Abstand am meisten Positionsmeldungen (1080) wurden von jener Frischlingsbache empfangen, die in Bubendorf gefangen worden war. Dies auch dank eines Tricks: Als einzigem Tier verpasste man ihr an beiden Ohren einen Sender. So konnte man den zweiten Sender aktivieren, als der erste nicht mehr funktionierte.

Diese junge Bache bewegte sich während der 26 Tage, an denen Daten gesendet wurden, auf einer Fläche von 120 Hektaren im Gebiet Galms. Interessant dabei: Das Tier überschritt nie die nahe Kantonsstrasse beim Bad Bubendorf.

Nicht ganz für die Katz

Trotz der schmalen Datenlage will Holger Stockhaus, Leiter der Jagdund Fischereiverwaltung, nicht von einem Flop sprechen: «Die Studie hat schon etwas gebracht, wenn auch nicht so viel, wie erhofft.» So hätten sich einige Annahmen bestätigt wie jene, dass sich die Tiere über die Reviergrenzen hinweg bewegten. Deshalb müsse man künftig Schäden bei landwirtschaftlichen Kulturen aus einem übergeordneten Blickwinkel anschauen und nicht immer einer einzelnen Jagdgesellschaft überantworten.

Mehr Hinweise hat sich Stockhaus von der Studie bezüglich Barrieren wie Verkehrsachsen oder Gelände-Hindernissen bei den Wanderbewegungen der Wildschweine und bezüglich genetischem Austausch zwischen verschiedenen Rotten erhofft. Für ihn ist im Moment klar: «Solange sich die Technik nicht signifikant verbessert, werden wir keine grössere Folgestudie machen, wie es ursprünglich geplant war.»

Die Wildschwein-Situation im Baselbiet ist derzeit recht entspannt. Die Landwirtschaftsschäden belaufen sich bis jetzt im laufenden Jagdjahr (April 2023 bis März 2024) laut Stockhaus auf unterdurchschnittliche 115 000 Franken. Und auch die bis jetzt erlegten 550 Wildschweine sind im Vergleich zu anderen Jagdjahren wenig, was auf einen relativ tiefen Bestand schliessen lässt. Rekordjahr in diesem Jahrtausend war das Jagdjahr 2017/18 mit Schäden von 383 000 Franken und 1449 erlegten Sauen.