Ein Kampfblatt aus der Staatsdruckerei

10.02.2022 Abstimmungen, Medien, Bezirk Liestal, Baselbiet

Martin Stohler

Der Konflikt zwischen der Stadt und den Baselbieter Revoluzzern, der schliesslich zur Gründung des Kantons Basel-Landschaft führte, wurde nicht nur mit Pulver und Kugeln, sondern auch mit spitzer Feder und Druckerschwärze ausgetragen. Dabei ...

Martin Stohler

Der Konflikt zwischen der Stadt und den Baselbieter Revoluzzern, der schliesslich zur Gründung des Kantons Basel-Landschaft führte, wurde nicht nur mit Pulver und Kugeln, sondern auch mit spitzer Feder und Druckerschwärze ausgetragen. Dabei richtete man sich sowohl an die eigenen Leute als auch an die übrigen Eidgenossen und die Tagsatzung, die man jeweils auf die eigene Seite ziehen wollte.

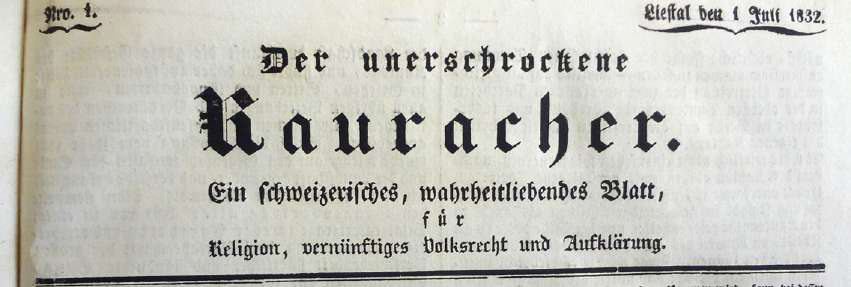

Medienmässig war zunächst die Stadt im Vorteil. Mit der 1831 gegründeten «Baseler Zeitung» stand ihr ein eigenes Publikationsorgan zur Verfügung. Oder, wie Wilhelm Schulz-Stutz in seinem Rückblick auf die Trennungswirren bemerkte: «Während die ‹Baseler Zeitung› Feuer und Flammen, Gift und Galle ausspie, konnte die Landschaft nicht genügsam (gemeint ist genügend, die Red.) ihr Recht verteidigen.» Dies änderte sich, als sich 1832 die Baselbieter Revoluzzer mit dem «Unerschrockenen Rauracher» ihrerseits ein Sprachrohr gaben.

Zu jenem Zeitpunkt nahm der Kanton Basel-Landschaft erste Gestalt an. Dies, nachdem die Stadt nach einer Abstimmung über eine neue Verfassung im November 1831 den 46 ablehnenden Gemeinden die Verwaltung entzogen hatte und diese sich darauf im März 1832 zu einem eigenen Staatswesen zusammengeschlossen hatten. Die erste Nummer des «Unerschrockenen Raurachers» erschien am 1. Juli 1832. Redaktor des Blatts war Benedikt Banga. Dieser hatte sich 1831 den Revoluzzern angeschlossen, wurde 1832 Sekretär des Baselbieter Verfassungsrats und wirkte später als Landschreiber und Regierungsrat.

Staatsdruckerei auf Zeit

Bevor in Liestal gedruckt werden konnte, musste allerdings erst einmal eine Druckerei angeschafft und eingerichtet werden. Eine solche konnte die provisorische Baselbieter Regierung im April 1832 durch Vermittlung von Benedikt Banga in Zofingen für 600 Franken auf Staatskosten erwerben. «Ein Spottgeld», wie Wilhelm Schulz-Stutz, der bei der Einrichtung der Druckerei im Liestaler Regierungsgebäude behilflich war und während vieler Jahre im neuen Kanton als Drucker arbeitete, in seinen Erinnerungen bemerkte. Über die Verhältnisse in der Druckerei, in der auch Sendschreiben an die Tagsatzung, an Kantonsregierungen und an Baselbieter Gemeinden gedruckt wurden, schreibt Wilhelm Schulz-Stutz: «Drei Personen waren in der Druckerei beschäftigt: Glaser von Binningen, Buser von Hemmiken und ich. Glaser war ein ehemaliger aus der Lehre gelaufener Drucker und machte hier, wie Herr Banga später in Basel erfuhr, den Spion. Er schickte nämlich seine Frau oft nach Basel, um dort Gemüse einzukaufen, weil man solches hier ums Geld nicht kaufen könne. Durch diese Frau wanderten nun die Drucksachen gegen ein Trinkgeld ins Rathhaus, so dass es sogar vorkam, dass auf dem Tische des Kleinen Raths die Korrektur lag, ehe der Druck in Liestal begonnen hatte.»

Benedikt Banga kaufte bereits im Oktober 1832 die Druckpresse dem Baselbieter Staat ab und gründete mit Wilhelm Honegger eine Druckerei in Liestal. Offenbar war man bei der Regierung froh, dass durch den Verkauf Geld in die Staatskasse kam.

Politische Differenzen

Die Baselbieter Kantonsgründer setzten grosse Hoffnungen in den «Unerschrockenen Rauracher». So schrieb Stephan Gutzwiller, Präsident der provisorischen Regierung und zu jenem Zeitpunkt Gesandter bei der Eidgenossenschaft, am 18. Juli 1832 nach Liestal: «Lassen Sie jetzt den Rauracher, mit guter Ware versehen, so oft als nur immer möglich erscheinen. Wenden Sie das erforderliche Geld ohne Bedenken aus der Staatskasse daran. Dies ist jetzt die nötigste Ausgabe, sowohl wegen der Stimmung im Kanton als im Auslande.»

Allerdings zeigte sich bald, dass es unter den Baselbieter Gründungsvätern unterschiedliche Ansichten über die Aufgaben des Blattes gab. Stephan Gutzwiller war wenig erbaut über den Kurs, den der «Unerschrockene Rauracher» unter Benedikt Banga steuerte. Am 25. März 1833 machte er wenige Monate vor dem Ende der Trennungswirren in einem Brief aus Zürich seinem Ärger Luft: «Herrn Banga sollte man ein für allemal instruieren, dass bis zur Erledigung unseres Streites mit Basel jeder Bürger unsere Behörden unterstützen müsse, am allermeisten aber eine Presse, welche ihr Dasein und ihre Fortdauer nur dem Dasein dieser Behörde verdankt. Überhaupt ist sehr zu wünschen, dass die Redaktion dieses Blattes ein gediegener Kopf und Korrektor übernehmen möchte.»

Stephan Gutzwillers Wunschkandidat für diesen Posten war Pfarrer Johann Ulrich Walser aus Appenzell Ausserrhoden. Bevor Walser in den Kanton Basel-Landschaft gezogen war, um eine Pfarrstelle in Liestal anzutreten, war er in seinem Heimatkanton an der Revision der Kantonsverfassung beteiligt gewesen. Dabei hatte er liberale Positionen vertreten.

Als Benedikt Banga im Lauf des Jahres 1833 als Redaktor des «Unerschrockenen Raurachers» aufhörte, übernahm Johann Ulrich Walser kurzzeitig die Redaktion, gründete dann aber 1834 eine eigene Zeitung, den «Freien Baselbieter».

Demokratie braucht Medien

Nach 1833 verschärften sich die Meinungsverschiedenheiten über die Stellung der Regierung sowie die Beteiligung des Landrats und der Bürger am politischen Prozess. Diese Pluralität der politischen Standpunkte ist auch der Grund, weshalb es damals gleich zwei Zeitungen gab. Allerdings blieb der «Unerschrockene Rauracher» kein reines «Staatsorgan», sondern wurde ebenfalls eine «Parteizeitung». Ohne Finanzierung durch die Staatskasse, wie dies beim «Unerschrockenen Rauracher» anfänglich der Fall gewesen war, blieb das Zeitungsmachen in Baselland ein recht prekäres Geschäft. Johann Ulrich Walsers «Freiem Baselbieter» war eine Existenz von nur wenigen Monaten beschieden. Mit seinem 1835 lancierten «Basellandschaftlichen Volksblatt» hatte Walser mehr Erfolg. Dieses hatte bis 1853 Bestand, als es mit dem «Bundesfreund» fusionierte und mit diesem später in der «Basellandschaftlichen Zeitung» aufging.

Ein ähnliches Schicksal hatte der «Unerschrockene Rauracher». Dieser erschien bis 1837. An seine Stelle trat darauf der «Rechts- und Wahrheitsfreund aus Baselland», welcher im selben Jahr zur «Basellandschaftlichen Zeitung» wurde. 1848, dem Jahr, in dem die Schweiz zum Bundesstaat wurde und sich ringsum in Europa demokratische Bewegungen regten, trat mit dem «Landschäftler» eine weitere Baselbieter Zeitung ins Leben.

Alle diese Blätter waren angesichts der kleinen Auflagen und der zu erwartenden geringen Einnahmen weniger dem Gewinnstreben geschuldet als dem Bedürfnis, Nachrichten zu vermitteln und die Bürger über das politische Geschehen zu informieren. Dies im Bewusstsein, dass Bürger in einer Demokratie mehr wissen müssen als Untertanen in einer Monarchie.