Das grosse Loch und seine Folgen

28.01.2022 Baselbiet, Bauprojekte, Bezirk Sissach, Sissach

Elmar Gächter

«SuperGAU der Tunnelbauer», so betitelte die «Volksstimme» jenes Ereignis, das nicht nur den Baufachleuten des Chienbergtunnels in wohl ewiger Erinnerung bleiben wird. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel stürzte in der Nacht vom 31. Januar auf ...

Elmar Gächter

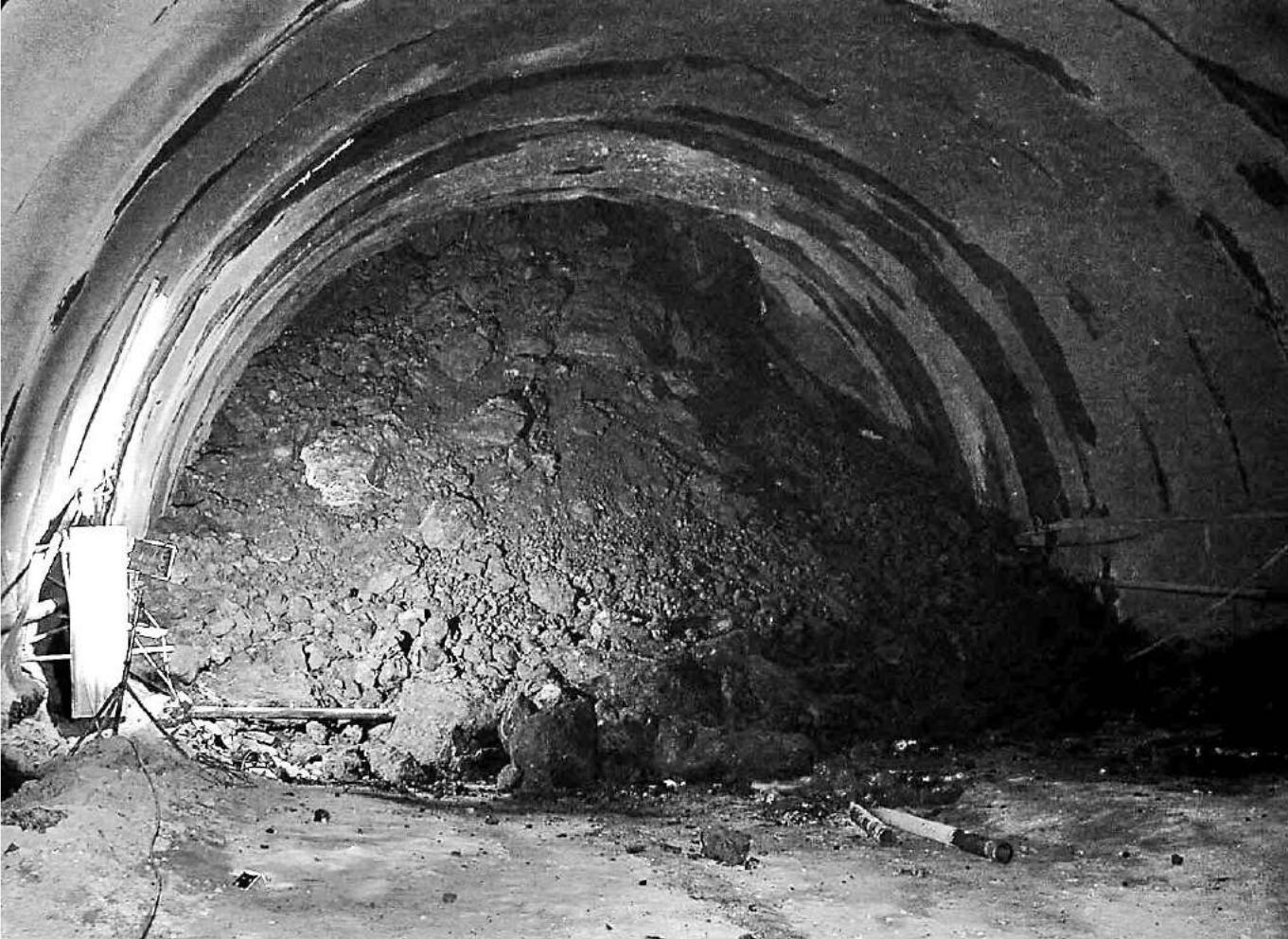

«SuperGAU der Tunnelbauer», so betitelte die «Volksstimme» jenes Ereignis, das nicht nur den Baufachleuten des Chienbergtunnels in wohl ewiger Erinnerung bleiben wird. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel stürzte in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2002 die Tunnelröhre der Umfahrung Sissach auf einer Länge von rund 40 Metern ein. An der Oberfläche bildete sich östlich der Rheinfelderstrasse ein Einsturzkrater von 30 Metern Durchmesser und 10 Metern Tiefe. «Tagbruch» nennen die Tunnelbauer einen solchen Einsturz mit Auswirkungen bis zur Oberfläche. Und er hätte viel tragischer enden können, denn unter der Bruchstelle zirkulierten seit einem Vierteljahr täglich die grossen Baumaschinen für den Tunnelvortrieb. Dank des glücklichen Umstands, dass der Einsturz während der Arbeitspause in den Nachtstunden geschah, sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Doch der Tagbruch sollte nicht das einzige Problem bei diesem in vielerlei Hinsicht speziellen Projekt bleiben.

Alfred Zahler leitete als Bauingenieur ETH die Abteilung Bauausführung des kantonalen Tiefbauamts, die das Gesamtprojekt Umfahrung Sissach bauherrenseits begleitet hat. Er erinnert sich: «Ich erhielt kurz nach sechs Uhr morgens zu Hause von der Bauleitung einen Telefonanruf, der mich über den Einsturz informierte. Der Schrecken wich einer Erleichterung, da schnell bestätigt wurde, dass keine Personen betroffen waren. In jenem Bereich fanden bereits Vorarbeiten zum Ausbruch des unteren Tunnelteils statt, und seit Wochen zirkulierte dort intensiver Baustellenverkehr zum bereits rund 100 Meter fortgeschrittenen Tunnelausbruch. Vorzeichen gab es keine. Die letzte Schicht hatte am Vorabend um 22 Uhr ihre Arbeiten beendet und konnte nichts Aussergewöhnliches beobachten.»

Die umliegenden Häuser seien wegen des Tagbruchs nicht gefährdet gewesen; unverzügliche Messungen hätten gezeigt, dass sich die Folgen des Einsturzes ganz lokal auf das Gebiet östlich der Rheinfelderstrasse begrenzt hätten, so Alfred Zahler. Noch am Tag des Einsturzes wurden die Anwohner über das Ereignis und die weiteren Schritte orientiert. «Dies hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir sehr wenige Reaktionen aus der Bevölkerung erhalten haben. Hingegen haben sich bei der Baudirektion selbst ernannte Experten gemeldet – sowohl hinsichtlich Ursachen als auch Behebung der Schäden», blickt der Baufachmann zurück.

«Keine Normen verletzt»

Obwohl die Ursachen für den Einsturz unklar waren, wurden sofort Massnahmen ergriffen wie das Setzen von zusätzlichen Felsankern zur Verhinderung weiterer Schäden oder Sondierbohrungen rund um den Krater. Es musste insbesondere ein 200 Meter langer Umgehungsstollen erstellt werden, damit die Luft wieder zirkulieren und die Sicherungsmassnahmen auf der anderen Seite des Einsturzes begonnen werden konnten. Diese Arbeiten dauerten acht Monate und führten sowohl zu einer zeitlichen Verzögerung des Bauwerks als auch zu Mehrkosten.

Alfred Zahler hält zur Ursache des Tagbruchs fest: «Es hat sich nicht um einen eigentlichen geologischen Einsturz gehandelt, sondern das mit Trägern und Spritzbeton gesicherte Gewölbe gab einseitig nach und stürzte ein. Über die Ursache, sei es durch eintretendes Wasser oder verursacht durch die in diesem Bereich fortschreitenden Arbeiten zum Ausbruch der Tunnelsohle, hat man keine Klarheit gewonnen.»

Erst sieben Jahre nach dem Einsturz wurde das Ereignis juristisch und strafrechtlich abgeschlossen mit dem Fazit des Statthalteramts Sissach: Niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Laut dem Bericht der «Volksstimme» vom 23. Dezember 2008 hat sich die damalige stellvertretende Statthalterin Caroline Rietschi wie folgt geäussert: «Planer und Bauleiter haben die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen zu optimistisch eingeschätzt.» Dies sei jedoch im Rahmen eines gewissen Ermessensspielraums geschehen. Normen seien dabei keine verletzt worden. Das von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Verfahren gegen drei Verantwortliche wurde eingestellt.

Ein Expertenbericht, den die Tunnelbauer in Auftrag gegeben hatten, kam im Oktober 2004 zum Schluss, dass den geologischen Bedingungen beim Bau zu wenig Rechnung getragen worden sei. Auch das Statthalteramt hat eine unabhängige Expertise erstellen lassen, die seit 2005 vorlag. Das zeitlich langwierige Verfahren wurde unter anderem so begründet, dass kurz vor Erstellung des Expertenberichts dem Verantwortlichen sämtliche Unterlagen aus dem Auto gestohlen worden seien.

Gipskeuper sorgt für Probleme

Neben der langen Verzögerung im Bau führte der Tagbruch zu Mehrkosten von 24,5 Millionen Franken. Davon übernahmen die ausführenden Planer und Unternehmer 12 Millionen Franken, am Kanton blieben nach Abzug des Bundesbeitrags 4,7 Millionen Franken hängen. Die Frage, ob dies für die Planer und Unternehmer nicht ein teilweises Eingeständnis von Fehlern bedeutet habe, beantwortet Flavio Chiaverio, damals Gesamtleiter der Ingenieurgemeinschaft, wie folgt: «Es ist richtig, dass alle Beteiligten (Kanton, ausführende Bauunternehmung und Planer) den Schaden zusammen getragen haben, da eben keine Direktverantwortlichen erkennbar waren. Es ist bei solchen Vorfällen üblich, dass schliesslich alle ‹im gleichen Boot› sitzen und die Folgen gemeinsam zu tragen haben, sofern keine Verantwortlichkeit ersichtlich ist. Auf jeden Fall konnte den Planern keine direkte Verantwortlichkeit zugewiesen werden.»

Der Tagbruch war nicht das einzige Ereignis, das die Geschichte des Chienbergtunnels prägt. Im Januar 2001 verunglückte ein erfahrener Chefbauleiter tödlich. Am Unglückstag wollte er eigentlich die Fachmesse Swissbau in Basel besuchen. Ein Stau auf der Autobahn bewog ihn zur Umkehr und zu einem kurzen Rundgang auf der Baustelle, wo er so unglücklich stürzte, dass er kurz darauf verstarb.

Ab 2004 machte sich mehr und mehr das Quellgestein, der Gipskeuper, bemerkbar, das zu Hebungen der Tunnelsohle führte und den Kanton als Eigentümer der Umfahrung Sissach bis heute stark beschäftigt. Dank des Einbaus des weltweit neuartigen modularen Knautschsystems konnten die Hebungen eingegrenzt werden. Das System wurde mit Professor Kovari von der ETH Zürich entwickelt. Am 20. Dezember 2006 war es so weit: Die damalige Baudirektorin Elsbeth Schneider-Kenel konnte das Bauwerk für den Verkehr freigeben – drei Jahre später als geplant und mit Kosten von rund 340 Millionen Franken beinahe doppelt so teuer als budgetiert.

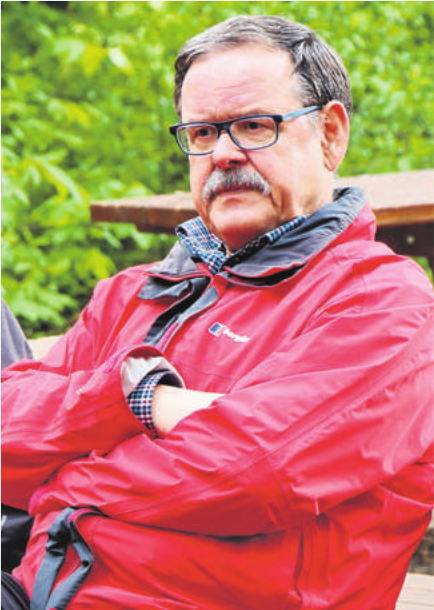

NACHGEFRAGT – RUDOLF SCHAFFNER, ALTGEMEINDEPRÄSIDENT SISSACH

«In den Medien brach fast eine Hysterie aus»

Herr Schaffner, Sie waren zur Zeit des Tagbruchs Gemeindepräsident von Sissach. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Ereignis?

Rudolf Schaffner: Damals war allgemein bekannt, dass sich der Tunnelbau bis zu diesem Ereignis im vorgegebenen Zeitrahmen befand. Natürlich setzte sofort das allgemeine Rätselraten ein, welche Auswirkungen dieser «Tagbruch» auf den weiteren Ausbau und damit auch auf den möglichen Zeitpunkt der verkehrsmässigen Entlastung von Sissach haben wird. In den Medien brach fast eine Hysterie aus. Diverse Begriffe übertrafen sich, bis hin zum Schlagwort «Undergrounding». Glücklicherweise hat der Kanton immer zeitnah und verständlich informiert.

Was ging Ihnen als Erstes durch den Kopf, als Sie die Nachricht erhielten?

Dass hoffentlich keine Menschen betroffen sind, was mir sofort bestätigt wurde.

Wie hat die Bevölkerung von reagiert?

Der von den Fachleuten als «unerwartetes geologisches Ereignis» eingestufte Krater mit circa 30 Metern Durchmesser gab natürlich schon viel zu reden, entsprechend dem Sprichwort «Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich».

Wie war beim Projekt des Chienbergtunnels generell der Informationsaustausch zwischen der Bau- und Umweltschutzdirektion und den Gemeindebehörden?

Aus meiner Optik habe ich den Austausch als gut empfunden, von der damaligen Regierungsrätin Elsbeth Schneider bis hin zur Projektierung. Die meisten Informationen liefen über die zuständige Gemeinderätin Alice Leber, die das Projekt stets proaktiv begleitet hatte, in Liestal vorstellig wurde und für Sissach dadurch stets substanzielle Lösungen fand.

Welchen Stellenwert nimmt die Umfahrung Sissach aus Ihrer heutigen Sicht für das Dorf ein?

Wenn ich daran zurückdenke, dass vor der Tunneleröffnung 20 000 Fahrzeuge täglich durchs Dorf drängten, so ist die Feststellung sicher nicht unangebracht, dass die damals politisch geforderte Verbesserung der hiesigen Lebensqualität erreicht wurde. Das von der Gemeinde im Bereich der flankierenden Massnahmen gewählte Projekt «Strichcode» gibt zum heutigen Zeitpunkt mehr zu reden. Selbstverständlich ist bei jedem Projekt dieser Grössenordnung auch Verbesserungspotenzial vorhanden. Der Behörde ist das Thema mehr als bekannt, sie wird sich sicher weiter des Themas «Optimierung» annehmen und dabei alle Protagonisten einbeziehen.

Interview Elmar Gächter