Der Weihnachtsbaum feiert das 500-Jahr-Jubiläum

24.12.2021 Baselbiet, Kirche, Kultur, Schweiz, Region

Dominik Wunderlin

Seit gut zehn Jahren liest man in der Vorweihnachtszeit immer wieder einmal, dass der erste Weihnachtsbaum 1510 im lettischen Riga gestanden sei. Daran erinnern dort heute auf dem Rathausplatz eine steinerne Bodenplatte und – nur in der ...

Dominik Wunderlin

Seit gut zehn Jahren liest man in der Vorweihnachtszeit immer wieder einmal, dass der erste Weihnachtsbaum 1510 im lettischen Riga gestanden sei. Daran erinnern dort heute auf dem Rathausplatz eine steinerne Bodenplatte und – nur in der Weihnachtszeit – eine darauf montierte Metallskulptur in Form eines Weihnachtsbäumchens. Es sieht gerade so aus, wie es heute jeder Traditionsbewusste kennt.

Angesichts mancher Elemente unserer Weihnachtsbräuche, die durch den Kommerz und transnationale Vorgänge völlig umgarnt sind, nehmen wir Nordisches durchaus wahr: Der mit dem von Rentieren gezogenen Schlitten mit dem Weihnachtsmann, die bogenförmigen Fensterleuchter (Schwedenleuchter), der bei manchen beliebte Baumschmuck aus Stroh und die «Nordmann-Tanne» (benannt nach einem finnischen Botaniker) wären da Beispiele. Warum also kann nicht auch der bei uns allseits beliebte Weihnachtsbaum eine Innovation aus dem Baltikum sein?

Bei näherem Hinschauen auf die einschlägige Quelle – sie findet sich in einer Bruderschaftsverordnung – ist zwar von einem Baum die Rede, der Mittelpunkt eines nächtlichen Festes auf dem Marktplatz ist. Aber das Fest fand nicht an Weihnachten, sondern am «Vastelavent» statt. Diese Terminbezeichnung ist niederdeutsch, darum auch jedem Menschen in Köln bekannt und dort ein Synonym für Karneval, Fasnacht.

Die in Riga mit Musik, wohl auch mit Tanz und allerlei Tranksame begangene Feier endete laut der Quelle von 1510 mit dem Verbrennen des Bäumchens, mit anderen Worten: Man verbrannte die Fasnacht in der Nacht zum Aschermittwoch.

Obwohl es längst klar ist, auf welchen Brauch die Notiz in der Bruderschaftsverordnung tatsächlich hinweist, wehrt sich niemand ernsthaft gegen die alljährlich von Neuem in die Welt hinausgetragene Nachricht vom ältesten Weihnachtsbaum. Sie unterstützt somit das Marketing der alten Hansestadt an der Ostsee, trägt aber fahrlässig zur Geschichtsklitterung bei.

Mittwintergrün im Narrenschiff

Derartiges hat man im Elsass nicht nötig! Zugegeben, dank entsprechender Werbung, auch der eifrigen Carunternehmer, nehmen wir natürlich wahr, dass die Advents- und Weihnachtszeit im Elsass besonders sein soll. Es entgeht kaum mehr vielen, dass die «Christkindelsmärik» und die Marchés de Noël namentlich zwischen Mülhausen und Hagenau auf oft zauberhafte Art den Duft von Weihnachten verströmen. Ganz besonders gilt dies für den Weihnachtsmarkt von Strassburg, der seit 1570 besteht und somit zu den ältesten seiner Art in Europa gehört; er wich damals einem noch älteren Nikolausmarkt, was auf den damaligen Wechsel von Beschertermin und -gestalt hinweist!

Noch zur Zeit, als der Markt noch um Nikolaus stattfand, nämlich 1539, erfahren wir aus den Rechnungsbüchern des Strassburger Siechenhauses, dass bereits Weihnachtsbäume verkauft wurden. Wir begegnen hier einem Brauch, den wir zu jener Zeit sonst nirgends in Europa bereits bezeugt finden. Und es ist nicht einmal der früheste Beleg, sondern einer von einer ganzen Reihe, die sich alle in Archiven des oberrheinischen Gebietes, namentlich im mittleren Elsass sowie in Freiburg/Breisgau gefunden haben. Sie erinnern aber an eine wohl tief in die Vergangenheit zurückreichende, gerne mit Magie erklärte Übung in den dunkelsten Zeiten des Mittwinters, Äste und Zweige von immergrünen Sträuchern und Bäumen ins Haus zu nehmen. Daran erinnert der vor fünfhundert Jahren verstorbene Humanist Sebastian Brant (1457/58– 1521), der in Basel den damaligen Bestseller «Das Narrenschiff» schrieb und 1494 zum Teil mit Holzschnitten von Dürer herausgab. Brant lästert in seiner Moralsatire in uns gut verständlicher Sprache:

Und wer nit etwas nuwes hat, und umb das nuw jor singen got, und grien tann risz steckt in sin hus, der meint, er leb das jor nit usz.

Nur wenige Jahre danach, 1508, wettert auch der bekannte Strassburger Prediger gegen gewisse weihnächtliche Handlungen wie zum Beispiel das «dannreiss in die stuben legen», das er als «von heiden hie» geerbt sah.

Verhinderung von Frevel

Wie indes zahlreiche Belege aus demselben 16. Jahrhundert bezeugen, wollte niemand, insbesondere aus der (klein-)städtischen Bürgerschaft auf den Brauch verzichten, Wintergrün in der Weihnachtsstube zu verwenden. Oft ist dabei von «Maien» oder «Mayen» oder ähnlich die Rede, einem Wort, das uns in vielfacher Hinsicht, bis hin zum Banntagsmeien, zum «Richtmaien» (Aufrichtebäumchen) oder zur «Maienwirtschaft» gut vertraut ist. Im Oberrheinischen war es als «Weihnachtmaien» einst gleichbedeutend mit «Weihnachtsbaum», wobei damals auch ein starker Ast gemeint sein konnte. Solche holte man in der Zeit vor Weihnachten oder auch in der Zeit um Neujahr – nicht immer mit Erlaubnis – aus dem Wald.

Dies bezeugt beispielsweise aus der Reichsstadt Schlettstadt (heute Sélestat) eine Rechnungsurkunde über die Zahlung von vier Schillingen an die Förster, die am St.-Thomas-Tag (21. Dezember) ein besonderes Auge auf den Stadtwald zu richten hatten, weil es offenbar Tradition war, an diesem Tag, notabene dem kürzesten Tag des Jahres, Weihnachtsbäume zu freveln.

Wortwörtlich steht auf Seite 239 des Rechnungsbuchs: «IV Schilling den ferstern, die meyen am sanct thomastag zu hieten.»

Dieser Eintrag stammt aus dem Jahr 1521 und wurde also exakt vor 500 Jahren geschrieben. Im Gegensatz zu älteren, bloss literarischen Erwähnungen von Grünzeug, das im Mittwinter ins Haus geholt wurde, handelt sich hier um den frühesten urkundlichen Beleg. Somit darf sich Schlettstadt mit guter Berechtigung als Wiege des Weihnachtsbaums feiern (siehe Kasten).

Im Stadtarchiv finden sich übrigens noch weitere Belege zur Frühzeit dieses Brauchrequisits:

So ordnete die Stadt 1555 an, dass niemand einen «Wyhenachtsmayen» hauen darf «by daruff gesetzter straff», und zwei Jahre später erhielten die Förster je zwei Schillinge zum Hüten und zum Besorgen von Maien; offenbar hatte die Stadt beschlossen, die Besorgung von Bäumen in eigener Regie durchzuführen.

Dass der Brauch, auf die Zeit von Weihnachten Weihnachtsgrün ins Haus zu holen, in der Zeit vor rund 500 verbreitet war, findet sich auch in anderen Archiven belegt, so aus Kaysersberg (1556) und aus Ammerschwihr, wo 1561 jedem Bürger erlaubt wird, «uf die Weihenachten» nicht «mehr dann einen Meyen (zu) hauen», aber dieser dürfe nicht länger als acht Schuh lang sein, was nicht weniger als respektable 2,40 Meter (!) sind.

Selbst Käse hat es am Gabenbaum

Haben wir bisher nur Nachricht von zweifellos wintergrünen Zweigen oder Bäumchen (Hinweise auf die Baumart wie bei Brant und Geiler fehlen), so wird dies um und nach 1600 nun konkreter, und wir bekommen zunehmend auch Kenntnis von einem Behang. So nochmals eine Aktennotiz aus Schlettstadt, wo Hostien (ein dünnes Gebäck) und Äpfel genannt werden. Und wir erfahren auch aus der gleichen Quelle, dass am Dreikönigstag die Söhne «der herren und stubengesellen … die meyen schütteln» dürfen.

Fünf Jahre später berichtet ein Unbekannter aus Strassburg, dass man (jetzt wird es konkreter) «Dannebäum … in den Stuben» aufstellt, «daran henket man rossen aus vielfarbigem papier geschnitten, Aepfel, Oblaten, Zischgold, Zucker.»

Vergleichbares findet sich um die gleiche Zeit auch in Aufzeichnungen aus Freiburg, Basel und Bern. Beim Behang gibt es natürlich auch Variationen, so sind es in Freiburg im frühen 17. Jahrhundert neben Äpfeln auch Birnen, gefärbte Nüsse und Lebkuchen und 1597 in Basel neben Äpfeln auch ein Käse. Und in Bern, wo die Nachrichten über weihnächtliche «Tattelböum» bereits 1570 einsetzen, können «nach dem nüwen Jar» die Knaben «nach altem bruch» neben einheimischen Früchten tatsächlich auch Datteln und ausserdem Bretzeln herunterschütteln.

Gemeinsam sind den voranstehenden Belegen von Weihnachtsbäumen und Andeutungen von Feiern die Örtlichkeit und die Akteure: Gefeiert wird in den Zunftstuben und die Feiernden sind die Zunftangehörigen samt ihrem Nachwuchs. In den Anfängen des Weihnachtsbaumes ist er vor allem auch ein Gabenbaum und steht im Mittelpunkt einer zünftischen Gemeinschaftsfeier.

Da Zünfte nicht zuletzt durch die Wanderschaft der Handwerker einen Austausch über die Stadtgrenzen hinaus pflegten, sind auch Bräuche gewandert. Als früher Beleg für einen Weihnachtsbaum ausserhalb der Zunftstube ziemlich einmalig ist dessen Erwähnung 1539 im Strassburger Münster.

Sowohl in Bern, wo kurz nach der Reformation von 1528 erstmals das «Dattelbaumschütteln» in den Zunftstuben (erfolglos) verboten worden war, als auch in Strassburg zieht sich aber bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts der Weihnachtsbaum zunehmend ins Private zurück – oder er verschwindet gänzlich. Zumindest in Strassburg, wo der Weihnachtsbaum um 1645 vom Münsterprediger Johann Conrad Dannhauer (!) als Lappalie abgelehnt wurde, scheint er im bürgerlich-protestantischen Milieu weitergelebt zu haben.

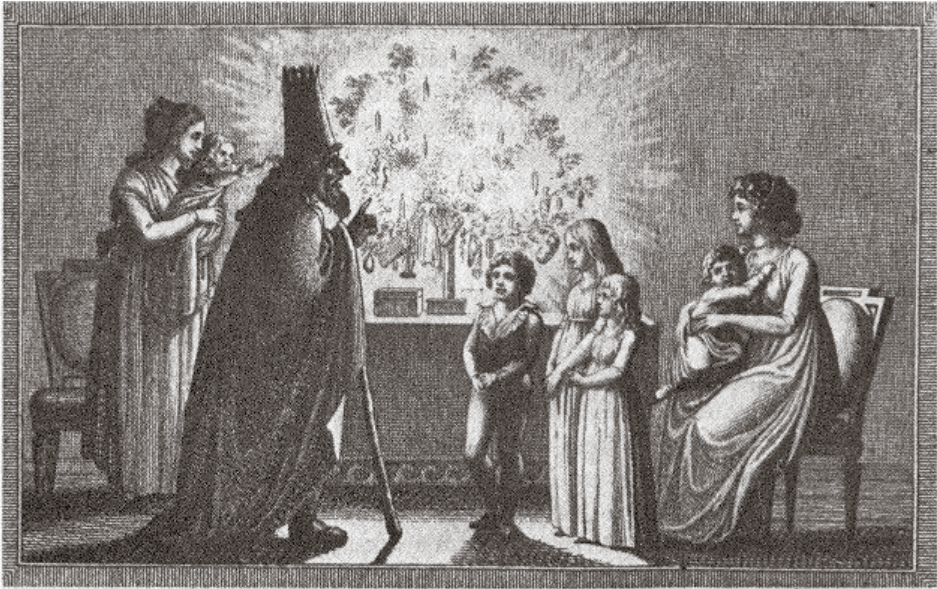

Eine Akzeptanz durch die ländliche, weitgehend katholische Bevölkerung des Elsasses bleibt aus, eine Wanderung des Weihnachtsbaumbrauchs erfolgt indes in Richtung Mittel- und Norddeutschland. Bereits in den 1660er-Jahren erfreut ein Lichterbaum den Adel im Schloss zu Hannover; im 17. Jahrhundert findet man ihn auch an anderen Höfen, und Wachslichter sorgen dann auch für leuchtende Augen von Dichtern wie Goethe und Jung-Stilling.

Pfarrer und Lehrer als «Influencer»

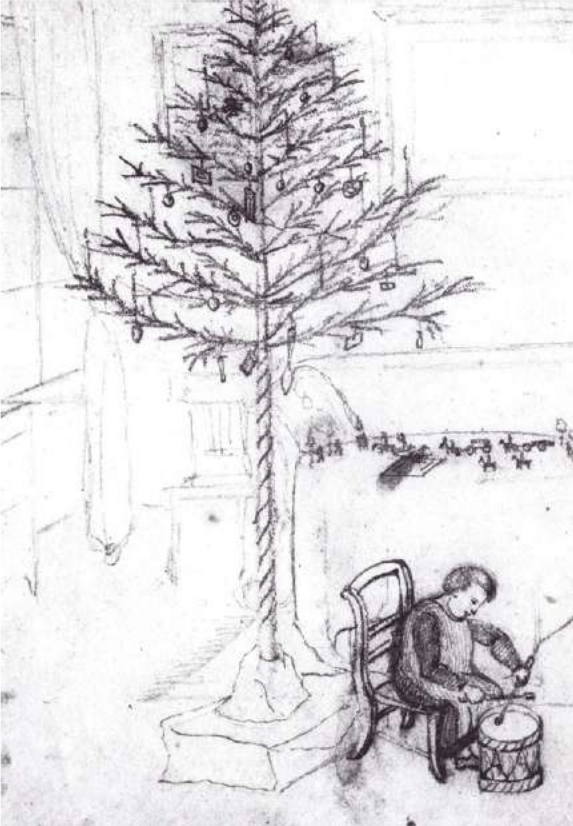

Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts setzen erste, zunächst noch spärliche Zeugnisse von einem Aufkommen des Weihnachtsbaumes in der Schweiz ein. Es beginnt mit einem Bildbeleg von 1748, einem Ausrufbildchen des Zürcher Kupferstechers und Verlegers David Herrliberger und zeigt einen Landbewohner, der offenbar in der Stadt «Sanicklausbäumli» anpreist. Dann lesen wir in einem Zürcher Kalender von einer grob maskierten Gestalt, die «Forcht und Schrecken» verbreitet und mit einem Lichterbäumchen erfreut. Ein solches Bäumchen zeigt uns ein Zürcher Neujahrsblatt von 1799, das somit das früheste Schweizer Bild eines weihnächtlichen Lichterbaumes ist.

Die drei Belege aus dem Zürich des 18. Jahrhunderts gäbe es nicht ohne die Einwanderung eines Brauchs aus Deutschland. Erfolgt ist dieser Prozess durch literarische Vermittlung und durch persönliche, oft verwandtschaftliche Kontakte. Ebenso erfolgte das Aufkommen des Weihnachtsbaumes in Basel und auf der Basler Landschaft, nur offenbar leicht verspätet. Hier aber förderten auffallend oft Vertreter der reformierten Geistlichkeit und auch deren Gattinnen den Brauch.

Da kommen wir nicht vorbei an dem in Basel geborenen, aber früh ins badische Unterland abgewanderten Theologen und Kirchenpolitiker Johann Peter Hebel. Seine 1803 erstmals erschienenen «Alemannischen Gedichte» wurden damals auch hier in gebildeten Kreisen sofort gelesen. Sicher nachhaltigen Eindruck dürften dabei die Gedichte «Die Mutter am Christabend», «Eine Frage» und «Noch eine Frage» gefunden haben. Die erstgenannten Verse wurden auf Wunsch des Dichters ab der dritten Auflage auch mit einer Illustration des namhaften Strassburger Kupferstechers Benjamin Zix versehen. Es zeigt ein reich dekoriertes Stechpalmenbäumchen, das von der Decke hängt. Dazu passen Hebels Worte:

Do hangt e Baum, nei lueg me doch un lueg! In alle Näste nüt as Zuckerbrod.

Hier erinnert er uns an die alte Praxis, Wintergrün in die Stube zu hängen. Hebel muss sie mit Sicherheit gekannt haben, ob schon im Wiesental oder von anderswo, bleibt ungeklärt. Der Brauch ist bis heute in verschiedenen Regionen noch immer bekannt und macht durchaus Sinn, sind doch die Leckereien unerreichbar für Mäuse und auch geschützt vor Attacken von Katzen ...

Dass Hebels «Wiehnechtschindlibaum» keine Nadeln, sondern «viel stachlig Laub» trug, entnehmen wir einer Stelle in seinem zweiten, mit «Eine Frage» überschriebenen Weihnachtsgedicht. Tatsächlich war bis ins frühe 20. Jahrhundert im gesamten ländlichen Umland von Basel die Stechpalme das bevorzugte Weihnachtsgrün gewesen, da Tannen damals hier nicht natürlich wuchsen. Er erfreute mit Sicherheit auch dank der leuchtend roten Beeren. Darauf verweist auch die Baselbieter Volkskundlerin Hanna Christen, als sie wohl um 1900 vor Weihnachten Frauen mit Stechpalmenzweigen aus dem Wald kommen sah, die «voll rote Beereli» waren:

«Wie hei die Böumli schön glänzt! Me het no keini Cherzli dra gha.

Numme Läbchüechli, Öpfel, Änisbrötli und farbigi Zuckerhelgli …»

Zwar stammt die früheste bildliche Darstellung eines Christbaumes erst von 1847, doch ab 1813 sind wir sicher unterrichtet, dass man in Basel zu Weihnachten einen Baum ziert. Ein «Weihnachtsbäumeler» war zweifellos der durch die Kantonstrennung aus Ziefen vertriebene Pfarrer Johannes Linder, der sich in einem öffentlichen «Weihnachtsbrief» danach sehnte, einen Lichterbaum als Mittelpunkt einer Weihnachtsfeier an seinem früheren Wirkungsort aufzustellen, und der gerne jede Haushaltung mit einem Stechpalmenbäumlein überrascht hätte.

Nicht bloss Absicht blieb die Organisation einer Gemeindeweihnachtsfeier in Titterten, bei der der Dorfschullehrer eine mächtige Stechpalme aufstellen liess.

Solche Feiern dürften ebenso zur Popularisierung beigetragen haben wie auch die damals verbreiteten Volkskalender. So zeigte der «Basler Hinkende Bot» auf das Jahr 1841 erstmals in seiner Dezember-Vignette einen Lichterbaum.

Dank der 1863 in vielen Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft verfassten Heimatkunden wissen wir, dass damals Weihnachtsbäume bereits in vielen Bauernhäusern «allgemein gebräuchlich» oder «Sitte» waren. Um 1900 schliesslich hatte der Baum in allen Gemeinden der Nordwestschweiz Verbreitung gefunden und leuchtet seither aus unzähligen Wohnzimmern und Vorgärten.

Autor Dominik Wunderlin ist Kulturwissenschaftler. Zu seinen Spezialgebieten gehören u.a. die Bräuche im Jahreslauf (vor allem Fasnachts- und Weihnachtsbräuche). Seit 2019 ist er Träger des Beatus-Rhenanus-Preises, ausgerichtet von der Académie d’Alsace und Autor von «s isch heiligi Wiehnachtszyt» (Paulus/Herder, 2015).

Eine Kleinstadt feiert den Weihnachtsbaum

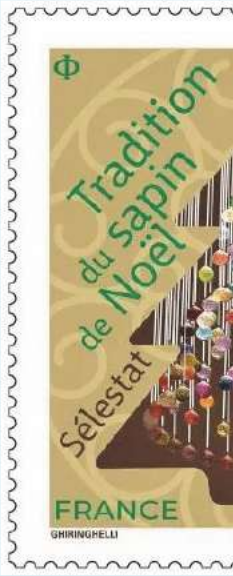

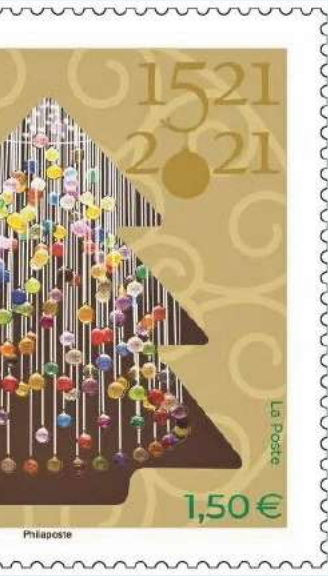

dwu. Sélestat/Schlettstadt, gelegen zwischen Colmar und Strassburg, berühmt durch den Sitz der neulich modernisierten Humanistenbibliothek, feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Festivitäten, kulinarischen Spezialitäten und Ausstellungen die urkundliche Ersterwähnung des Weihnachtsbaumes vor 500 Jahren. Die französische Post liess es sich nicht nehmen, auch eine Sonderbriefmarke zum Jubiläum herauszugeben. In der Humanistenbibliothek fand zudem Anfang Dezember ein trinationaler Studientag mit Historikern und Kulturwissenschaftlern statt, an dem der Autor mit einem Vortrag die Geschichte des Weihnachtsbaums in der Schweiz beleuchtete.

Briefmarke der französischen Post zum 500-Jahre-Jubiläum (Erstausgabetag: 22. November 2021).