Grafiker, Radiomann und Schriftsteller

23.03.2021 Baselbiet, Bildung, Kultur, Porträt, RegionMorgen Mittwoch könnte Marcel Wunderlin seinen 100. Geburtstag feiern

Man macht es sich zu einfach, wenn man das Wirken des Liestalers Marcel Wunderlin, der am 24. März seinen 100. Geburtstag hätte begehen können, auf die Radiosendung «E Chratte voll Platte» reduziert. Die ...

Morgen Mittwoch könnte Marcel Wunderlin seinen 100. Geburtstag feiern

Man macht es sich zu einfach, wenn man das Wirken des Liestalers Marcel Wunderlin, der am 24. März seinen 100. Geburtstag hätte begehen können, auf die Radiosendung «E Chratte voll Platte» reduziert. Die nachfolgenden Ausführungen erlauben einen Zugang zu dieser «Stimme aus dem Baselbiet», die mit Verletzungen nicht leicht umgehen konnte.

Dominik Wunderlin

I chumm mir mängisch vor wie in dr Fremdi: I kenne s eige Stedtli nümm und bi doch do gebore. No all si d Hüüser zwar die glyyche, dr Chilleturm, dr Bärg drhinder au, mit syne Bueche. Doch d Lüt, die ville, kenn i nümm, sy sis – bin ich en Emigrant?

Ich bin in Liestal geboren, aufgewachsen und wohne seit Jahrzehnten hier, ohne dass meine Seele daran Schaden genommen hätte. Da ich demzufolge meinen Wohnort aus eigener Anschauung und Erfahrung kenne, möchte ich den Versuch unternehmen, für unsern im übrigen Baselbiet oft so verpönten Kantonshauptort eine Lanze zu brechen. Gleichzeitig möchte ich aber unser Städtchen denjenigen etwas näherbringen, die glauben, bei uns «nicht recht warm werden» zu können.

Beide Zitate stammen aus der gleichen Feder, das erste von 1986, das letztere von 1962. Doch es ist unübersehbar, dass sich hier jemand ganz gehörig seiner Heimat entfremdet hat. Auch wer ihn in den letzten Lebensjahren nur von der Strasse, vom Radio, von einer Lesung her kannte, musste schon ein gutes Gespür haben, um dies zu merken. Wer ihm aber näher stand, Gelegenheit zu einem ernsthaften Gespräch hatte, begegnete einem anderen Menschen, blickte ein Stück weit in ihn hinein, sah aber auch, dass er mimosenhaft sein konnte.

Ich schreibe hier von Marcel Wunderlin, meinem Vater, der am 24. März seinen 100. Geburtstag hätte feiern können. Wie feinfühlig er war, merkt auch der Leser seiner Verse («Värs») – er hätte sie nie Gedichte genannt. Es sind oft nur wenige Zeilen lange Gedanken über eine Beobachtung, ein Erlebnis, eine Erfahrung. Oft handelten sie von etwas Alltäglichem, von etwas Unscheinbarem am Wegrand, zeugten von guter Beobachtungsgabe. In ausgefeilter, doch zugleich schlichter Sprache kehrte er aber immer wieder auch Inneres nach aussen, zeigte ihn mit menschlicher Wärme, empfindungsreich und ernst:

In sich goh,

in sich ine luege,

sett me öbben einisch,

für z gseh,

wie s isch,

wenn me sich

sälber begegnet,

drno wüsst men au,

wie me andre begegnet.

Hier schrieb also jemand Verse, die von Herzen kommen und auch zu Herzen gehen. Doch es gibt in seinen Texten auch den Marcel Wunderlin, der bei allem Zweifeln über die Welt optimistisch bleibt:

Solang s no Lüt git,

wo sich

au an Chlynigkeite freue,

wo au

e Matteblueme nit verachte

und stuune,

wenn dr Chirsbaum blieht –

so Lüt,

wo für e Mondnacht schwärme

und für

e Morge voller Vogelgsang.

Solang s no

sottigs git und deere Lüt,

git s no

kei Grund zum Zwyfle …

Wer seine Verse, Sprüche und Kurzgeschichten kennt, weiss sehr gut, dass wir auch einem Marcel Wunderlin des feinen, verhaltenen Humors begegnen dürfen, der einem auch einen Lacher entlocken kann. Aber wer zwischen den Zeilen lesen kann, wird den Verdacht nie los, dass er oft nicht zeigen wollte, wie viele Narben er auf dem Herzen trug.

Weg zur Kunst

Diese Verletzungen hatten ganz unterschiedliche Ursprünge. Wunderlin ist von Geburt an ein «Gstaadigmeier», er kam am 24. März 1921 im Stumpegässli im unteren Gestadeck zur Welt. In unmittelbarer Nähe befand sich «s Glöggli», eine Beiz, die längst der Erweiterung der inzwischen ebenfalls verschwundenen Brauerei weichen musste. Etwa zur gleichen Stunde, als Marcel das Licht der Welt erblickte, wurde in der Nachbarschaft ein Mann erstochen. Ein schlechtes Omen?

Tatsache ist jedenfalls, dass der Knabe kein Wunschkind war, und dies liess der Vater seinen Sohn den Lebtag lang spüren, hätte er doch offensichtlich noch länger seine Freiheit geniessen wollen. Zum Glück war da aber Mutter Emma, eine kultivierte junge Frau aus einer Entlebucher Käsehändler-Familie Roth, die bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges ihre Existenz am Fusse des elsässischen Hartmannsweilerkopfs notfallmässig aufgeben musste und dann in Liestal landete. Not galt es aber keine zu leiden und so konnte die junge Familie zu Beginn der Weltwirtschaftskrise im Altmarkt mit Roth’schem Geld ein geräumiges Einfamilienhaus erbauen.

Hier, zwischen Liestal und Lausen, verlebte Marcel mit seiner 1928 geborenen Schwester die ganze Jugendzeit, die er gerne an der Frenke und am Dyg durch den Rosen verbrachte. Einige Reminiszenzen jener Jahre hat er schon 1962 niedergeschrieben und in Druck gegeben. Wie ihn sein Vater oft quälte, während er sein Töchterlein verzuckerte, erfährt man natürlich nirgends. Und ebenso wenig, dass seine Mutter darunter litt. Ob sie, eine passionierte Zitherspielerin, deswegen später schwermütig wurde?

Im Gegensatz zu seiner Schwester bekam Marcel Wunderlin kein Lehrgeld, als es um den Eintritt in die Berufswelt ging. So musste er mit allerlei Hilfsarbeiten die nötige Summe zusammentragen, um dann in der Kanonengasse eine Lehre als Flachund Schriftenmaler zu beginnen.

In der zweiten Hälfte der Lehrzeit erlebte er im Sissacher Weyn Degen einen Ausbildner, der ihm auch menschlich viel gab: «… i ha gschpürt, as mi s erscht Mol öbber ärnscht nimmt.» Dies resümierte Marcel Wunderlin in der autobiografischen Kurzgeschichte «Holzschnitt» (in «Trottemoscht», 1986), worin er von Begegnungen mit Ugo Cleis berichtet. Degen hatte ihm die Augen für die bildende Kunst geöffnet, machte ihn unter anderen mit Walter Eglin, «Tschems» Häfelfinger und eben auch mit Ugo Cleis vertraut, den er nur Tage nach Kriegsende in seinem Atelier in Ligornetto überraschte – am Vorabend der Rückreise von der aufgehobenen Grenzbesetzung im Mendrisiotto.

Dort nutzte er, der Nachrichtensoldat, jede freie Minute zum Griff nach Bleistift und Pinsel. Dies konnte ihm niemand verbieten, zumal er zeitweise den aus Ziefen stammenden Glaskünstler Georg Matt als direkten Vorgesetzten hatte.

Die Passion zum künstlerischen Erfassen der Welt war natürlich in der Gewerbeschule geweckt worden. Eine beliebte Technik, die er sich aber selber aneignete, war der mehrfarbige Linolschnitt, der dann später vor allem durch das Aquarell abgelöst wurde. Schon in den späten 1930er-Jahren wurde er oft von Freunden und von der katholischen Kirche für die Anfertigung von Kleingrafik angefragt.

Vom Ausläufer zum Grafiker

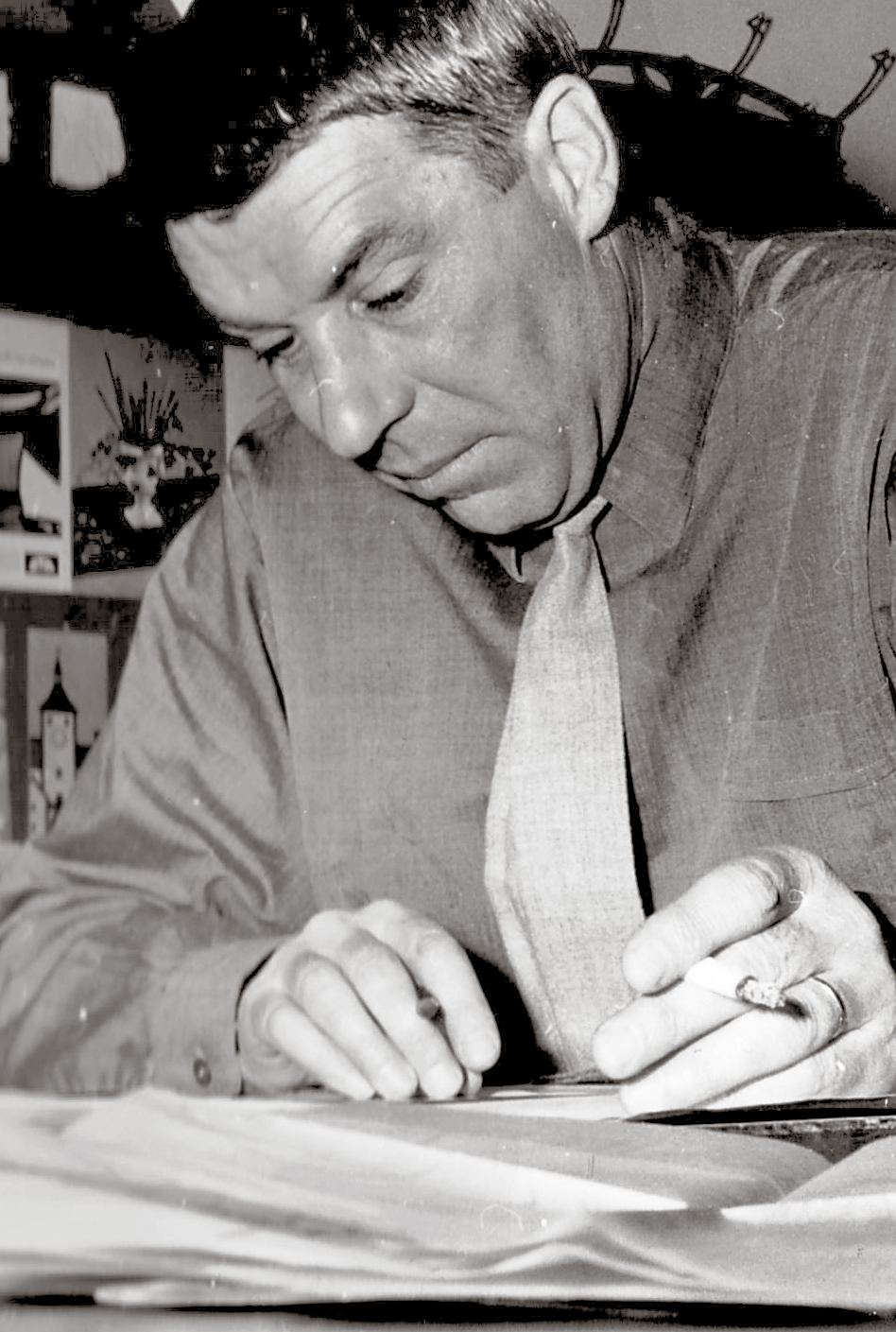

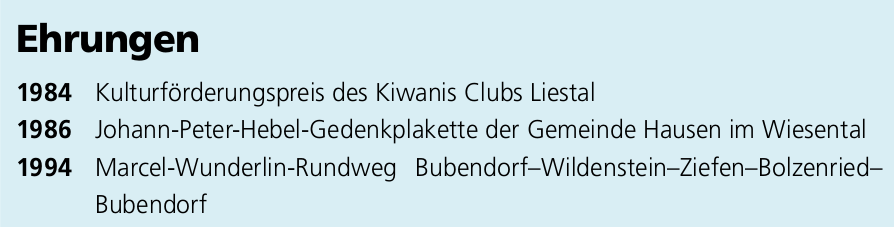

Für Marcel Wunderlin war schon vor Beendigung der Lehre klar, dass er sich sein Brot in einem gestalterischen Beruf erwerben wird. Doch nun kam zuerst die RS, darauf wechselten sich der Besuch von Kursen an der Basler Kunstgewerbeschule (KGS) mit der wenig inspirierenden Arbeit als Büro-Commis und Ausläufer in der Liestaler Seifenfabrik CIS ab. Noch vor Kriegsende nahm er in Basel bei Keller eine Stelle als Schaufensterdekorateur an, doch er akquirierte auf dem Platz Liestal auch schon erste grafische Aufträge, so etwa für Grieder-Senf und die Giesserei Erzenberg. So folgte dann am Mittwoch, 5. September 1945, die Eröffnung seines Ateliers für grafische Arbeiten und Reklameberatung. Zunächst lag die «Buude», wie er seinen Arbeitsraum nannte, am Fischmarkt, bald aber in einem rückwärtigen, einstöckigen Anbau an der Seestrasse.

Zu dieser Gründung einer Einzelfirma brauchte es zweifellos Mut. Denn im Ergolztal hatte niemand auf einen Fachmann für Werbung und Grafik gewartet. Für «grosse Geschichten» gab es zudem damals noch den Altmeister Otto Plattner († 1951), der nicht bloss für Fassadenmalereien, sondern auch für grafische Arbeiten geholt wurde.

Es war also eine Reihe von harten Jahren zu durchleben. Doch er war in dieser Situation nicht ganz allein. Wenn dann auch der Magen seines Künstlerkollegen Fritz Bürgin allzu laut knurrte, kam er in den zweiten Stock der Stadtmühle, wo Marcel und seine junge Frau Teresa wohnten und wo dann halt eine Bratwurst in drei Stücke geteilt wurde. Da fragte man sich dann bei einem Glas billigem Wein schon gelegentlich, ob man sein Glück nicht anderswo suchen sollte, wie dies der Liestaler Freund Walter Ballmer getan hatte. Er, ebenfalls Absolvent der KGS, war 1947 als frisch ausgebildeter Grafiker nach Mailand ausgewandert, um dort zuerst im berühmten Studio Boggeri seine Sporen abzuverdienen und dann bei Olivetti grosse Würfe zu landen.

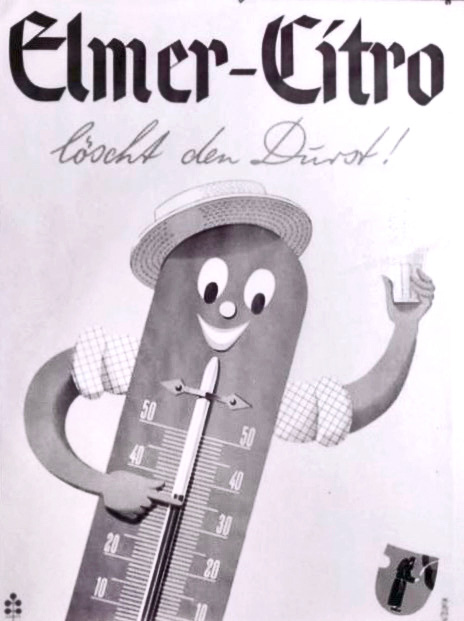

Während dann auch Bürgin wenigstens für ein Jahr als Stipendiat nach Paris ging, blieb Marcel Wunderlin in Liestal und suchte mit wachsendem Erfolg seinen Kundenkreis als Grafiker zu erweitern. In seinem Atelier entstanden oft nach langem Ringen unzählige kleinere und grössere grafische Arbeiten als Aufträge für Firmen und Vereine. Neben vielen Logos entwarf er auch Verpackungen für Pharmazeutika und Süsswaren (unter anderem für Bonbons von Ricola), Plakate, Getränkeetiketten, Buchumschläge, Werbedrucksachen. Das gute Fortkommen blieb übrigens für seinen leiblichen Vater ohne Interesse: Grundlos lästerte er in den Beizen über seinen Sohn, bewusst auch Schaden anrichtend. Hinterfragt wurde dieses Tun nicht, sondern man hörte dem Mann, der zudem stets mehr als einen zotigen Witz parat hatte, gerne zu. Solches nahm aber sein Enkel Dominik als Kind nicht wahr; er war 1953 als einziger Sohn von Marcel und Teresa Wunderlin- Giudici zur Welt gekommen. Teresa, geboren 1923 als viertes von fünf Kindern einer norditalienischen Handwerkerfamilie, war in Sissach (am Heidegässli und beim «Bären») aufgewachsen und nach zwei Jahren als Schneiderin in Milano 1940 nach Liestal gekommen, wo sie bald ihrem späteren Mann begegnete und ihn 1947 heiratete.

Engagierter Fasnächtler

Unter den vielen Arbeiten nicht zu vergessen ist neben mehreren Gedenkmünzen zu Jubiläen auch die lange Serie von Plaketten für die Liestaler Fasnacht. Als liberal denkender Katholik ignorierte er schon früh die kirchliche Ordonnanz mit der Herrenfasnacht und engagierte sich darum in vielfacher Weise an der «Lieschtler Fasnecht». Zunächst baute er Larven für die Rotstab-Clique, dekorierte Säle und engagierte sich bei Maskenprämierungen. 1955 war er Mitbegründer des «Lieschtler Fasnechtskomitees» und sein Präsident. Und im Jahr darauf wurde zur ersten organisierten Fasnacht auch schon eine Plakette ausgeben. Wenige Jahre später entstand mit dem «Schnäggebördler» auch eine Art Zentralblatt der Liestaler Narretei, in der – selbstverständlich anonym – Wunderlin einen gewichtigen Anteil bei satirischen Ergüssen hatte. Eine Besonderheit war schliesslich 1972 die Gestaltung einer eigenständigen Liestaler Fasnachtsfigur «Dr Däscheplätzer». Weit über die Zeit als Aktiver im Fasnachtskomitee hinaus kreierte er Jahr für Jahr die Fasnachtsplakette. In lückenloser Reihenfolge wurden es 22 Editionen, doch das waren definitiv zu viele!

Eigentlich hatte er 1972, als ihn eine neue berufliche Herausforderung zu Veränderungen drängte, seinen Geschäftspartnern und ebenso dem Fasnachtskomitee signalisiert, dass er keine Plakette mehr gestalten möchte. Die Kreation des «Däscheplätzers» wertete er zudem als eine Art Schlussund Höhepunkt seines Engagements für «d Lieschtler Fasnecht» und ausserdem hatte just in diesem Jahr und in der direkten Nachbarschaft seines Ateliers mit Gerhard Senn ein junger Berufskollege eine Werbeagentur eröffnet.

Doch das Komitee akzeptierte diesen Rückzug nicht. So zogen nochmals einige Jahre ins Land: Als dann aber im September 1977 bereits die Reinzeichnung zur Vorbereitung des Prägestempels beim «Plaketten-Müller» in Basel lag, entschloss sich das Komitee zu einer anderen Lösung und zauberte eine bessere Alternative hervor. So heftete man sich dann an der Fasnecht ’78 eine Plakette von Gerhard Senn zum Motto «Lieschtel brennt» ans Revers anstelle von «Schloof, Lieschtel, schloof / Schloofstedtli» von Wunderlin.

Dieser wusste damals nicht, ob er sich über das Komitee ärgern sollte oder doch über sich selber, weil er vor Jahren nicht hart geblieben war. Enttäuscht über das Verhalten war er aber definitiv und als Konsequenz zog er sich stark aus dem gesellschaftlichen und brauchtümlichen Leben Liestals zurück. Bloss einen Auftrag führte er für Liestal noch aus: Die Überarbeitung von Signet und Festabzeichen für das Erpel-Fest ’79, eine Weiterentwicklung des 1971 beim ersten Fest gleichen Namens.

Als Schöpfungen aus seiner Hand überlebten bis heute neben diversen Logos jenes des Fasnachtskomitees, ein auf einem «Chienbäse» reitender Waggis, und jenes der vier Liestaler Banntagsrotten, ein Bannstein mit dem daneben eingesteckten Zweig.

Die Radio-Jahre

Als Marcel Wunderlin 1972 den Grafikerberuf an den berühmten Nagel hängte, war dieser Entschluss auch gefördert durch eine Weiterentwicklung der Branche. Er nahm sie nicht mehr als «Hand-Werk» wahr, da zunehmend «Fotolösungen» gefragt waren. Ins Grübeln brachte ihn dann auch die Lektüre der «Geständnisse eines Werbemannes» von David Ogilvy, die 1964 erschienen waren. Exakt in diesem Jahr kam er erstmals mit dem Radio direkt in Kontakt. Er, der schon kurz nach 1925 bei seinem Onkel, einem Lehrer in Zeiningen, ein Detektorradio sah und daraus neben viel Knistern auch Musik und Wörter hörte, wurde wegen seiner grossen Kenntnisse über Liestal und das Baselbiet zur Teilnahme am «Goldvögeli» vom 12. Dezember 1964 eingeladen. Dieser in grösseren Abständen von einem Aussenposten (wie etwa der Aula des Burgschulhauses) ausgestrahlte «edle Wettstreit zur Förderung der Heimatkunde» war immer ein Strassenfeger, erst recht für den Austragungsort, trat doch jeweils das «Unterhaltungsorchester Beromünster» live zwischen den Fragerunden auf.

Dem Spielleiter Peter Wyss muss damals die Kompetenz und die gute «Radio-Stimme» von Marcel Wunderlin gefallen haben. So nahm das Schicksal seinen Lauf: Im ersten Halbjahr 1966 wurde es bei Radio DRS möglich, wöchentlich einmal eine halbe Stunde eine «Lokalsendung» auszustrahlen. Auf Initiative von Regierungsrat Dr. Ernst Boerlin, Mitglied des Vorstands der Radiogenossenschaft Basel, wurde nun diese «Lokalsendung» einmal im Monat auch für Themen aus dem Baselbiet vorbehalten.

Manchmal war der Inhalt vorwiegend politischer Natur, so vor grossen Wahlen und Abstimmungen. Im Mai 1966 war es dann Marcel Wunderlin, der als zunächst freier Mitarbeiter erstmals vors Mikrofon trat und einen Beitrag über die Bedeutung und Sorgen der Bürgergemeinden als Waldbesitzer gestaltete. Nach den ersten Gehversuchen konstituierte sich am 1. September 1966 eine «Kommission für Baselbieter Lokalsendungen». Unter der Leitung von Regierungsrat Dr. Ernst Boerlin begannen die Herren Dr. Otto Buess (Sissach, Agronom im Ebenrain), Fritz Klaus (Liestal, Reallehrer), Dr. René Salathé (Reinach, Gymnasiallehrer/Historiker) und Marcel Wunderlin mit dem weiteren Ausbau des Formats, das nur über UKW (Sender Chrischona) ausgestrahlt wurde. Schon an dieser ersten Sitzung wurde eine lange Liste an Themen für Beiträge besprochen. Wunderlin bekam zudem den Auftrag zur Kreation eines Signets, da der Sendeinhalt vorgängig immer in der Tagespresse angezeigt wurde.

Vordringlich war auch das Bedürfnis nach einem Aufnahmegerät, das samt Tonbändern dauerhaft in Liestal deponiert werden sollte. Bis das Radio-Studio Basel ein gefühlte 12 Kilogramm schweres Gerät namens MaRSI (in dunkelroter Hülle) zur Verfügung stellen konnte, verstrichen zwar noch Monate. Es kam dann zum Verbleib in Wunderlins Atelier, das somit auch zu einem improvisierten Aufnahmestudio mutierte. Da dieser Raum noch kannenweise mit Öl geheizt wurde, konnte es an einem winterlichen Montagmorgen geschehen, dass das kälteempfindliche Gerät nicht gleich in Gang kam; regelmässig fror das Tonbandgerät auch bei winterlichen Aussenreportagen ein.

Bereits 1968 gab es eine bedeutende Änderung: Nun konnte sich das Baselbiet wöchentlich zu Gehör bringen, doch dafür mussten die Beiträge nun kürzer sein, und man teilte den Sendeplatz mit den Baslern. Sicher positiv war jetzt die wochenaktuelle Berichterstattung und die Möglichkeit, Veranstaltungshinweise zu platzieren. Diese Radioarbeit war für Marcel Wunderlin eine gute Schulung, die ihn zügig zum Profi machte. Noch mindestens bis zum Start des «Regionaljournals» Ende 1978 wartete Wunderlin im Lokalprogramm gelegentlich mit Aktualitäten aus dem Baselbiet auf.

Doch schon um 1968 hatte Wunderlin die Studioleitung wissen lassen, dass er sich eine berufliche Zukunft in dem auf dem Bruderholz gelegenen Radio-Studio gut vorstellen könnte. Dies blieb nicht überhört, aber mit einem Wurf ins kalte Wasser hatte er dann doch nicht gerechnet. Als nämlich am 11. März 1969 Emanuel Suter, ein beliebter Mitarbeiter für heimatkundliche Sendungen, mit 70 Jahren plötzlich verstarb, erreichte Wunderlin nur Stunden später ein Anruf mit der Botschaft, dass auch am folgenden Sonntag ein «Bauernkalender» gesendet werde und er nun sagen solle, ob er ihn präsentieren könnte. Natürlich konnte er, und es blieb auch nicht bei dieser einzigen Info-Sendung für die Bauern. Dazu kamen auch kurze und längere, bis eineinhalbstündige volkskundliche Sendungen im Ressort «Folklore», die «Mundartecke», die samstäglichen «Glocken der Heimat» und bald auch Wandertipps vom «Wander-Wunderli» (so Mäni Weber).

Manches war aufgegleist, als Wunderlin am 1. April 1971 in die Dienste der SRG eintrat, zunächst für ein Jahr. Ab nachfolgendem Frühling zeichnete er dann als fest angestellter Programmgestalter und Redaktor, eine Aufgabe, die er bis Ende März 1986 ausübte und zu der gelegentlich auch noch Mitarbeit beim Fernsehen kam.

Viele Produktionen entstanden mit viel Herzblut und fanden doch nicht die gebührende Beachtung, da sie meist am Dienstagabend ausgestrahlt wurden, wenn Herr und Frau Schweizer (schon damals!) den Fernsehkrimi schauten. Dadurch verpasste man Perlen, wie jene über «Oltingen – Oltingue», über Volkskundliches zum Hahn, über ein «Dorf in Bedrängnis» (Eptingen nach dem Erdrutsch) oder über das «Duzen im Vormarsch», eine von mehreren Koproduktionen mit der Universität Basel.

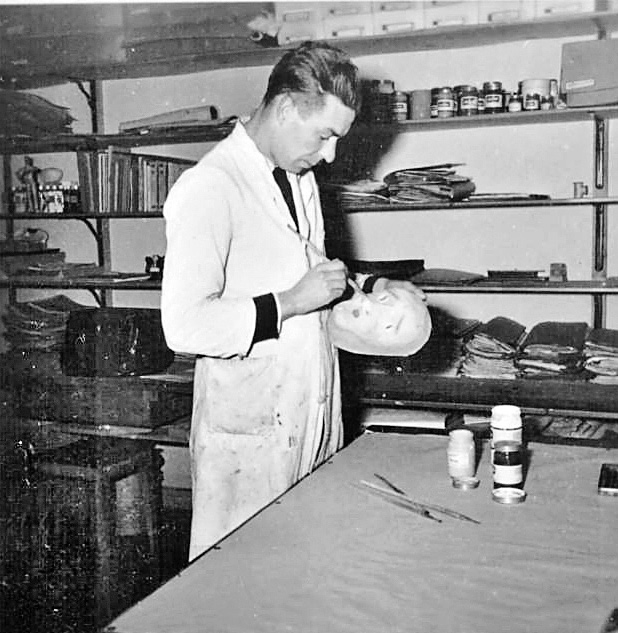

In Fortsetzung zu einem Tätigkeitsfeld Emanuel Suters nahmen auch Porträts und Lesungen von Mundartautorinnen und -autoren viel Raum ein. Während sein Kollege Julian Dillier die Zentralschweiz abdeckte, kümmerte sich Wunderlin um die Autorinnen und Autoren der ganzen Nordwestschweiz sowie in Südbaden und im Elsass. Nicht wenige erhielten dadurch erstmals Gelegenheit, sich über das Radio bekannt zu machen und sich weiterzuentwickeln.

Es hat Marcel Wunderlin manchmal seltsam berührt, dass er angesichts der vielen, ganz unterschiedlichen Produktionen doch sehr oft (und so ist es bis heute!) auf die Sendung «E Chratte voll Platte» reduziert wurde. Diese vom 12. Juni 1972 bis zu seiner Pensionierung über 700 Mal stets live ausgestrahlte Stunde mit volkskundlichem Kurzfutter und viel volkstümlicher Musik machte ihn aber im ganzen Land populär und brachte ihm oft zainenweise «Fanpost» ein. Pikant: Diese Sendung war kein Programmteil der Abteilung «Folklore», sondern als ursprünglich weisser Fleck fest in der Musikabteilung angesiedelt. Darum schrieb er die Zwischentexte in der Regel am Samstagmorgen zu Hause. Und ebenso pikant: Marcel Wunderlin liebte zwar authentische Volksmusik, war aber kein glühender Freund von Ländlermusik …

Die Jahre als «Värsschmied»

Was ihn aber fesselte, war das Arbeiten mit der Sprache. Dies spürte man bei seinen Radiosendungen, und es ist unübersehbar bei seinen literarischen Arbeiten. Obschon er bereits Anfang der 1960er-Jahre einige Texte in Schriftsprache und auch schon in Mundart verfasst hatte, ruhte Wunderlins literarisches Talent anschliessend während gut zehn Jahren. Zum Schreiben von Versen hatte ihn dann kein Geringerer als Franz Hohler ermutigt. Der Wortkünstler und Kabarettist aus dem fricktalischen Zuzgen war anlässlich eines Radio-Weiterbildungskurses auf die Schreibversuche des Wunderlin, Bürger des fricktalischen Zeiningen, aufmerksam geworden.

Inspiriert wurde er aber ebenso durch die Texte seines Obwaldner Kollegen und Büronachbarn Julian Dillier. Dieser war dann eines Tages angenehm überrascht, als ihm Marcel «in der ihm eigenen Scheu seine ersten Verse zeigte», wie Dillier 1979 berichten wird. Zugänglich machte uns der Spätberufene seine Verse und Gedanken in lediglich sechs schmalen Bändchen, die er in den Jahren zwischen 1978 und 1986 herausgab.

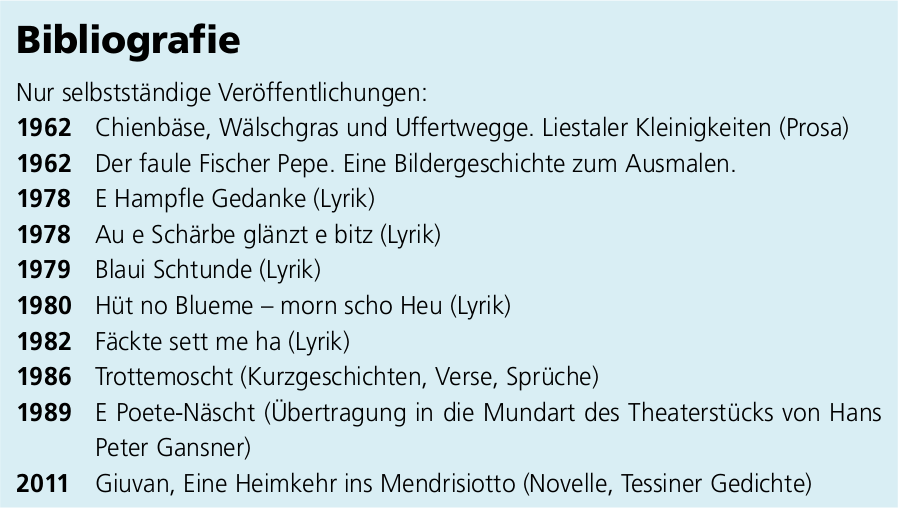

Das letzte Büchlein, «Trottemoscht», enthielt neben Versen und Sprüchen auch elf kurze Mundartgeschichten mit zum Teil autobiografischem Inhalt. Persönlichen Erinnerungsfetzen begegnete man seit 1978 auch in zahlreichen Kolumnen, die in zwei regionalen Zeitungen veröffentlicht wurden. Und ebenso Autobiografisches findet sich auch in der postum, erst 2011 veröffentlichten Novelle «Giuvan», die uns aus der Nordwestschweiz ins Mendrisiotto entführt und Verbindungen zu zahlreichen Kunstschaffenden knüpft.

Es ist die Geschichte eines Menschen, der auch in Wirklichkeit seit den Jugendjahren eine grosse Affinität zum Tessin besass und seine Gefühle und Liebe zu dieser Gegend in vielen Versen und Bildern ausdrückte. Nach den vielen Verletzungen durch Menschen seiner engeren Heimat wandelte sich die Südschweiz für ihn zu einem Rückzugsort und zu einer Quelle der Kraft, zumal er dort nur eine starke Wegstunde entfernt vom langjährigen Lebensmittelpunkt des von ihm hoch verehrten Hermann Hesse wohnte.

Leider konnte Marcel Wunderlin nach den kreativen Radio-Jahren, die ihn ausfüllten, seine Wahlheimat nicht lange geniessen. Er verstarb nach knapp 20 Monaten im Ruhestand an einem Herzversagen. Zwei Tage zuvor hatte er seine Novelle «Giuvan» im Manuskript fertiggestellt und den Vers «Novämbernäbel» in seine «Hermes Baby» getippt; es war der 531. von allen.

Autor Dominik Wunderlin (1953, Basel) ist der Sohn von Marcel Wunderlin. Kulturwissenschaftler Dominik Wunderlin war bis zu seiner Pensionierung Kurator und Vizedirektor des Museums der Kulturen Basel.

Veranstaltungen: Morgen Mittwoch, 24. März, 18 Uhr, und Mittwoch, 28. April, 18 Uhr: «Mit Marcel Wunderlin dur d Lieschtler Gasse», eine biografisch-literarische Spurensuche. Beschränkte Teilnehmerzahl, Anmeldung an: poetennest@datacomm.ch.

Freitag, 28. Mai, 19.30 Uhr: Gedenkanlass mit Vreni Weber-Thommen (Gelterkinden), Dr. Markus Gasser (Radio SRF) und Dominik Wunderlin im Dichter- und Stadtmuseum Liestal.

Erinnerige

Wenn i myni Erinnerigen an Marcel Wunderlin zruggrüef zum drüber brichte, so ghör i zeerscht sy bsunders aagnähmi Stimm. Landuuf und landab isch die in ville Stube deheim gsii, wil me syni villfältige Radiosändige gärn gloost het.

Zum Gletten aane hani mängisch, wie vill anderi Huusfrauen offebar au, am Radio zuegloost, was dä Wunderlin in syner Sändig am Nomitag z biete gha het. Wenni dra zrugg dänk, ghört der Gruch vo Glettyysedampf zu däm Zueloose. Bsunders gfalle hai mir ame settigi Gschichte, wo Frauen us ihrem Läbe verzellt hai.

As Baselbietere hani natürlig gwüsst, ass der villsytig begobt Wunderlin au as Grafiker e bekannte Maa gsii isch. Au in der Literaturkommission Baselland, wos früener emol gee het, het er Yysitz gha. Die het im Johr 1974 e Churzgschichte-Wettbewärb uusgschriibe: «Zur Förderung des einheimischen literarischen Schaffens.» Me cha vo settigem hüttigstags numme no träume! 81 Frauen und Manne hai mitgmacht. Ass my eerschti Churzgschicht, woni zu somene Wettbewärb yygschickt ha, grad eini vo de premierte worden isch, het mii natürlig gfreut. Wil my Gschicht, «Die Predigt» het si gheisse, em Marcel Wunderlin guet gfalle het, het er mi gfrogt, öb i die chönnt in my Mundart übersetze. Er hät die gärn für in sys Ressort.

I ha grad abwunke und gsait, es tüeg mer leid, aber das syg mir nit möglig! Die Gschicht läb vo der Sprooch, eso wie si ebe syg, und Mundartigs ligg bi mir überhaupt nit drinn! Der Wunderlin het denn gsait, er verstönd myni Argumänt wäge der «Predigt». Aber ass i mein, i chönn keini Mundart-Täggscht schryybe, das glaub er nit! I sells doch eifach emol probieren und eso druuflos schryybe wien i schwätz. Wenn i e paar churzi Gschichte binenander haig, sell em se lo zuecho.

«Mys Läberblüemli» het die eerschti, woni uufgschriibe ha, gheisse. Derzue sy no vier anderi cho. Mit deene het der Wunderlin die erschti Radiosändig mit mir gmacht. Die isch esoo guet aachoo, ass mer bschlosse hai, mer wellen mitenand eso wyter gutschiere.

S Tor zu der Mundart, wo der Marcel Wunderlin mi sozsäge derdur gschüpft het, het mii uf e neue, langen und inträssante Wäg brocht. Uf e Wäg, wo mys ganze spöötere Läbe unglaublig beryycheret het. Hütt stuun i über das, wo der Marcel Wunderlin bewürkt het, und bin em dankbar derfür.

Vreni Weber-Thommen, s «Wäberbliemli» vom Chillerain z Gälterchinde