Vom Geheimnis der Kirchengräber

11.09.2020 Bezirk Waldenburg, Langenbruck, Kirche, KulturEin Grabstein und seine Geschichte

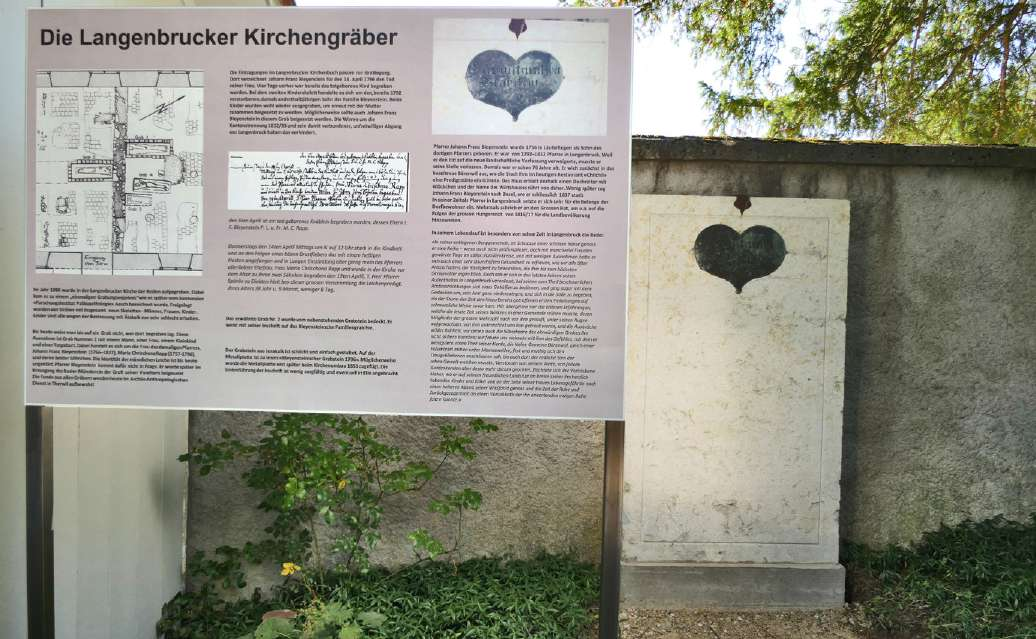

Pfarrer Torsten Amling enthüllt am Gottesdienst vom kommenden Sonntag eine Informationstafel, die an die besondere Geschichte der Gräber in der Kirche Langenbruck erinnert.

Elmar Gächter

Seit mehr als 30 Jahren ist er in der ...

Ein Grabstein und seine Geschichte

Pfarrer Torsten Amling enthüllt am Gottesdienst vom kommenden Sonntag eine Informationstafel, die an die besondere Geschichte der Gräber in der Kirche Langenbruck erinnert.

Elmar Gächter

Seit mehr als 30 Jahren ist er in der Nähe des hinteren Ausgangs der Dorfkirche in Langenbruck verwahrt. Zwar mag der eine oder andere Kirchgänger unbewusst von ihm Notiz nehmen. Was sich hinter dem grossen und schweren Jurastein mit seiner herzförmigen Metallplatte verbirgt, wird jedoch nur wenigen bekannt sein. Dabei erinnert die «Reliquie» an eine Zeit vor mehr als 200 Jahren, die härter wohl kaum hätte sein können. Aber nicht nur das. Der Grabstein lässt auch Fragen zurück, die wohl nie beantwortet werden.

Langenbruck 1796. «Donnerstag den 14ten April Mittags um ¾ auf 12 Uhr starb in der Kindbett und an den Folgen eines bösen Brustfiebers das mit einem heftigen Husten angefangen und in Lungen Entzündung über gieng mein des Pfarrers allerliebste Ehefrau, Frau Maria Chrischona Rapp und wurde in der Kirche vor dem Altar zu Jhren zwei Söhnlein begraben den 19ten April, T. Herr Pfarrer Spörlin zu Diekten hielt bey dieser grossen Versammlung die Leichenpredigt. Jhres Alters 38 Jahr u. 9 Monat, weniger 8 Tag.» So die Eintragungen im Langenbrucker Kirchenbuch, recherchiert von Regionalhistoriker Remigius Suter aus Ziefen.

Als 1988 in der Langenbrucker Kirche der Boden für eine neue Heizung ausgegraben wurde, kam es zu einem «einmaligen Grabungsergebnis», wie es später von der zuständigen kantonalen Fachstelle bezeichnet wurde. Es wurden vier Gräber mit insgesamt neun Skeletten freigelegt, darunter Männer, Frauen und Kinder. Da die Leichen wegen Seuchengefahr mit Ätzkalk behandelt wurden, waren die sterblichen Überreste nur sehr schlecht erhalten. Wer aber waren jene Personen, die hier lagen, und weshalb wurden sie im Gotteshaus begraben?

Bestattungen in der reformierten Kirche wären heute wohl undenkbar, ist doch schon die kurzzeitige Aufbahrung von Toten laut Kirchenordnung untersagt. Eines der Geheimnisse wäre wohl für immer eines geblieben, wäre man nicht auf jenen Jurastein gestossen, auf dessen Metallplatte zu lesen ist: «Bleyensteinischer Grabstein 1796».

Metallplatte erinnert an Geschichte

Bis auf ein Grab weiss man bis heute nicht, wer in der Kirche Langenbruck begraben liegt. Ausnahme ist jenes Grab mit einem Mann, einer Frau, einem Kind und einer Totgeburt. Dabei handelt es sich um die Frau des damaligen Pfarrers Johann Franz Bleyenstein (siehe Kasten). Die männliche Leiche lag unter jenen der Pfarrersfrau und ihrer beiden Söhne. Ihre Identität ist bis heute nicht geklärt. Wahrscheinlich lag sie auch schon wesentlich länger in der rund zwei Meter tiefen Grabkammer aus Ziegelsteinen. Pfarrer Bleyenstein kann es nicht sein, da er nach seinem Tod 1837 nachweislich in Basel in der Gruft seiner Voreltern beigesetzt wurde.

«Weshalb hat man die Frau des Pfarrers und die beiden Kinder, von denen eines schon zwei Jahre vorher gestorben war und vom Erdgrab in die Grabkammer gelegt worden ist, über ein Grab gelegt, das schon benutzt war?», so eine der Fragen von Torsten Amling, der als Pfarrer von Langenbruck die Geschichte der Kirchengräber der Bevölkerung wieder näherbringen will. Möglicherweise sei aus Zeitnot ein bereits bestehendes Grab benutzt worden. Auch sei anzunehmen, dass Bleyenstein selber im Gemeinschaftsgrab beerdigt werden wollte.

In der Zwischenzeit steht der Grabstein mit der Metallplatte gut sichtbar an der Kirchenmauer neben der Eingangspforte. Eine Informationstafel erinnert an die Geschichte dahinter. Sie ist wesentlich mit dem damaligen Pfarrer Johann Franz Bleyenstein verbunden.

«Mir geht es darum zu sagen, schaut mal, wie es früher war und welche Herausforderungen die Leute damals hatten. Im Gegensatz zu heute war alles viel armseliger, trotzdem haben sie angepackt und sind weitergegangen, dies beeindruckt mich immer am meisten», so Torsten Amling. «Der Wohlstand, den wir heute haben, ist uns manchmal gar nicht mehr bewusst.» Er wird am Gottesdienst vom kommenden Sonntag um 10 Uhr in der Kirche Langenbruck die Tafel offiziell enthüllen.

Pfarrer Bleyenstein

emg. Pfarrer Johann Franz Bleyenstein wurde 1756 in Läufelfingen als Sohn des dortigen Pfarrers geboren. Er war von 1792 bis 1832 Pfarrer in Langenbruck. Weil er den Eid auf die neue landschaftliche Verfassung verweigerte, musste er seine Stelle verlassen. Damals war er schon 76 Jahre alt. Er wich zunächst in das baseltreue Bärenwil aus, wo die Stadt ihm im heutigen Restaurant «Chilchli» eine Predigtstätte einrichtete. Das Haus erhielt deshalb einen Dachreiter mit Glöckchen und der Name des Wirtshauses rührt von daher. Wenig später zog Johann Franz Bleyenstein nach Basel, wo er schliesslich 1837 starb. In seiner Zeit als Pfarrer in Langenbruck setzte er sich sehr für die Belange der Dorfbewohner ein. Mehrmals schrieb er an den Grossen Rat, um unter anderem auf die Folgen der grossen Hungersnot von 1816/17 für die Landbevölkerung hinzuweisen.