«Auf dem Mond riecht es nach Schiesspulver»

19.07.2019 Energie/Umwelt, Gesellschaft, Sissach, Serien50 Jahre Mondlandung | 2. Teil: Physiker Roland Horisberger sammelt Wissen zum Apollo-Programm

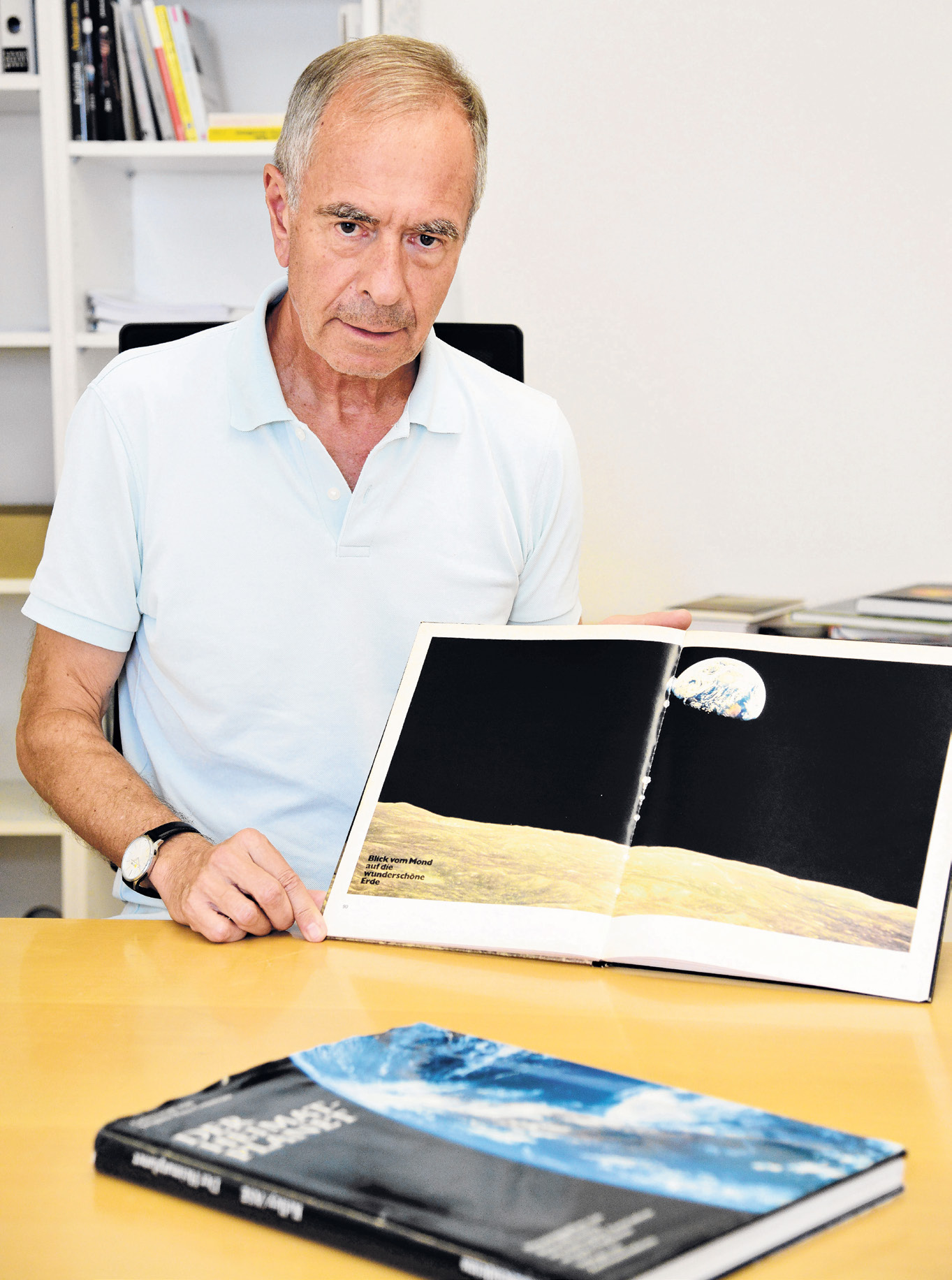

Auf dem Mond spaziert ist Roland Horisberger nicht. Aber er kann nachvollziehen, wie der Mensch es dorthin geschafft hat. Der emeritierte Physikprofessor saugt Wissen über die ...

50 Jahre Mondlandung | 2. Teil: Physiker Roland Horisberger sammelt Wissen zum Apollo-Programm

Auf dem Mond spaziert ist Roland Horisberger nicht. Aber er kann nachvollziehen, wie der Mensch es dorthin geschafft hat. Der emeritierte Physikprofessor saugt Wissen über die Apollo-Mondmissionen auf wie ein Schwamm. Und je mehr er darüber erfährt, desto grösser ist sein Respekt vor der Leistung der Nasa-Wissenschafter vor 50 Jahren.

Christian Horisberger

Wenn Roland Horisberger beim Erzählen in Fahrt gerät, ist er schwer aufzuhalten. Wie eine Rakete, die in Richtung Mond schiesst. Den 67-jährigen, in Sissach aufgewachsenen Physiker faszinieren die Fliegerei und die Raumfahrt, seit er fünf Jahre alt war. Er erinnere sich genau, wie alles begann: Als die Russen 1957 den Satelliten Sputnik ins All schossen, war es um ihn geschehen. Von da an wollte er Pilot und Raumfahrer werden.

Horisberger (nicht verwandt mit dem Autor dieses Artikels) starrte als Bub an den Himmel, als «Echo1», der erste von der Erde aus sichtbare Satellit, am Nachthimmel erschien. Er schnappte nach jedem Fetzen Wissen über die Planeten, den Mond und den Weg dorthin. «Vor dem Internet war das schwierig», sagt er. «Bei der Papeterie Pfaff gab es nichts dergleichen.» Mehr Glück hatte er mit den Hobby-Heftli, die man bei den damaligen Kiosks bei der «Sonne» und am Bahnhof kaufen konnte. Stillen konnte er seinen Wissensdurst damit längst nicht, «erst, als ich alt genug war, um in der Stadt die Buchhandlungen zu durchforsten».

Als die USA ihre Raumfahrtprogramme entwickelten, baute er die Gemini-Kapsel und die «Saturn»- Mondraketen – aus Revell-Bausätzen. Noch mehr interessierte ihn aber immer das Wie – und zwar lückenlos. Sein Vater war Ingenieur, mit dessen Rechenschieber hat der Sohn Berechnungen über die Laufbahnen von Planeten nachvollzogen. Und zu Hause war kein technisches Gerät vor ihm sicher. «Ich musste alles auseinanderbauen.» Weshalb das Bild des Diaprojektors plötzlich einen milchigen Schleier hatte, habe er seinem Vater nie verraten …

Bewerbung als Astronaut

Horisberger träumte nicht nur vom Fliegen und von der Raumfahrt, er hatte auch ernsthafte Ambitionen. Doch blieb es in beiden Fällen beim Traum. Bezüglich einer möglichen Ausbildung zum Militärpiloten hatte sein Vater grosse Bedenken, später verbot er sich eine Pilotenausbildung selber – aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Familie, wie er sagt.

Mitte der 1980er-Jahre suchte die Europäische Raumfahrtbehörde ESA Astronauten. Horisberger füllte das Bewerbungsformular aus: «Auf die Frage, weshalb ich mich als Raumfahrer eigne, schrieb ich, dass ich alles reparieren könne.» Genommen haben sie ihn trotzdem nicht. Erste Wahl seien damals Militärpiloten gewesen. Claude Nicollier, der bislang einzige Schweizer im All, habe als Militärpilot und Physiker ideale Voraussetzungen mitgebracht.

Horisberger kann damit leben. «Absolut!» Er habe ja als Physiker in der Grundlagenforschung einem absoluten Traumberuf nachgehen können. Nach dem Physikstudium an der ETH Zürich doktorierte er an der Stanford-Universität unter dem Nobelpreisträger Robert Hofstadter. Zurück in der Schweiz, wirkte er am Cern in Genf und wechselte später ans Paul-Scherrer-Institut, wo er eine Forschungsgruppe leitete, die den innersten Teil des CMS-Experiments am grossen LHC-Teilchenbeschleuniger des Cern baute. Zudem erhielt der Sissacher, der heute im aargauischen Kirchdorf lebt, eine Professur im Physikdepartement an der ETH Zürich.

Hunger nach Wissen

Beruflich gab es für den «verhinderten Astronauten» mit der Mondfahrt keine Berührungspunkte. Sie blieb sein Hobby. Er häufte nicht Fotos, Artefakte und Modelle an, sondern sammelte Wissen. Heute wühlt er in den Dokumenten zu den Mondmissionen, welche die Nasa ins Netz gestellt hat, oder sieht sich die Interviews mit den Astronauten an, die ebenfalls im Internet zugänglich sind. Eine Erkenntnis daraus: «Alle Astronauten, die auf dem Mond waren, sagen, dass der Mondstaub, der gerne an den Raumanzügen haftet, nach Schiesspulver rieche.» Horisberger studiert darüber hinaus Bücher, zum Beispiel über den Aufbau und die Funktionsweise des Computers an Bord der Apollo-Kapsel, der für die Navigation und die Steuerung der Raketentriebwerke verantwortlich war. «Ich bin fast ein bisschen darauf fixiert, Dinge im Detail zu verstehen.»

Für den Wissenschafter war nicht etwa die elfte, sondern die achte Apollo-Mission die mutigste. «Die Rakete verliess die Umlaufbahn der Erde, es gab viele Unbekannte und keinen Notstopp mehr.» Die Mondlandung von Apollo 11 selbst sei dann eigentlich «nur» das Ergebnis mehrerer weiterer Missionsschritte dorthin gewesen. Mitverfolgt hat der damals 17-Jährige den «kleinen Schritt für einen Menschen und den riesigen Sprung für die Menschheit» bei einer Städtereise nach London. Damals habe ihn das Ereignis gar nicht so sehr berührt. Erst im Nachhinein, je länger er sich mit der Materie und den Hintergründen auseinandersetzte, sei ihm bewusst geworden, was für eine grossartige Leistung die Nasa mit dem Apollo-Programm vollbracht hatte.

Solarzelle dank Apollo

Das Programm der USA hat damals wertberichtigt auf heute um die 150 Milliarden Dollar verbrannt – eine riesige Anstrengung, um gegen die damalige Sowjetunion den Wettlauf auf den Mond zu gewinnen. Aus heutiger Sicht Irrsinn? Horisberger schüttelt den Kopf. In den verschiedensten Disziplinen hätten Forscher simultan eine Vielzahl von pionierhaften Neuentwicklungen geschaffen. Aus den Raumfahrtprogrammen hervorgegangen sei unter anderem die Solarzelle, die Brennstoffzelle oder die Möglichkeit, einen Computer zu programmieren: einen IBM 360. «Der einzige Computer im Kanton Baselland befand sich in der Steuerverwaltung, der füllte einen ganzen Raum.» Der «Apollo Guidance Computer» dagegen sei etwa so gross wie zwei Schuhkartons gewesen. «Fly by Wire» – heute in der Luftfahrt Standard – wurde von den «Saturn»-Ingenieuren erfunden; grosse Fortschritte machten dank der Nasa-Entwickler auch der Leichtbau oder die Sicherheitsstandards für den Flugzeugbau.

Von noch grösserem Wert sei jedoch das Foto von der Erde, die hinter dem Mond aufgeht: Durch die Fenster des Raumschiffs sah Apollo-8-Commander Frank Borman am 24. Dezember 1968 überraschend eine blauweisse Sichel am Mondhorizont aufsteigen – die Erde. Das Funkprotokoll überliefert die Reaktion des Piloten wie folgt: «Oh mein Gott! Seht euch dieses Bild da an! Hier geht die Erde auf. Wow, ist das schön!» Co-Pilot William Anders griff zur Hasselblad und drückte auf den Auslöser. Es entstand die Aufnahme, die als «Earthrise» weltberühmt werden sollte. «Dieses Bild hat vermutlich mehr für die Ökologie der Welt getan als alles andere zuvor», sagt Horisberger. Es habe den Menschen ein Bewusstsein für die Fragilität der Erde gegeben. «Die grüne Bewegung hätte sich ohne dieses Bild womöglich nicht so entwickelt, ohne diesen Blick von aussen auf unsere Welt.»

Neuer Wettlauf zum Mond

Superreiche, die USA und China haben das Rennen auf den Mond nun neu lanciert. Worin sieht Horisberger den Nutzen weiterer Mondmissionen? «Daraus können weitere wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden», sagt er. Etwa mit der Installation von Radioteleskopen auf der abgewandten Seite des Monds, abgeschirmt von Signalen der Erde. Der Mond könnte ferner Ausgangspunkt für Flüge zum Mars sein. Der Aufwand für Raketenstarts wäre wegen der geringeren Anziehungskraft des Monds wesentlich energiesparender als von der Erde aus. «Jedes Kilo, das von der Erde aus ins All befördert wird, benötigt circa das Hundertfache an Treibstoff.» Wasserstoff könnte in Zukunft aus auf dem Mond an den Polen vorhandenen Wasser gewonnen werden.

Und wer wird den Wettlauf gewinnen? Tesla-Gründer Elon Musk? Amazon-Chef Jeff Bezos? Die Amerikaner? Die Chinesen? Der Raumfahrt-Fan tippt auf die Privaten, will sich aber nicht festlegen. Sicher sei, dass es kein Spaziergang wird: Unbemannte Missionen seien verhältnismässig leicht zu bewerkstelligen, aber «sobald man Menschen hochbringt, schlottern allen die Knie». Der Aufwand und das Risiko einer bemannten Mission sei ungleich höher als ohne – das Risiko, einen Astronauten zu verlieren. Noch ein Grund für Horisberger, vor den Wissenschaftern der Nasa den Hut zu ziehen. Diese hätten mit dem Apollo-Programm 27 Menschen zum Mond und wieder zurück gebracht. Nicht mit Glück, sondern damit, dass sie für jedes nicht planmässige Ereignis mehrere Back-up-Pläne in der Schublade hatten.

Live hat Horisberger bisher noch nie einen Raketenstart miterleben können. Ein erster Anlauf – im Jahr 2006 besuchte er mit seinem Sohn das Kennedy-Space-Center in Florida – scheiterte. Der Countdown des Spaceshuttle-Starts wurde damals wegen schlechten Wetters abgebrochen. Umso dankbarer ist er, dass der Wettlauf auf den Mond nun neu lanciert ist …

Bereits erschienen: «Zwei Männer im Mond» (11. Juli). Wird in loser Folge fortgesetzt.