Dank rostigem Nagel zum Reifenhersteller

07.09.2023 Bezirk Sissach, GelterkindenVor 30 Jahren kam das abrupte Ende der Maloya AG en kam das abrupte Ende der Maloya AG – Teil I: die Geschichte

Wir schreiben das Jahr 1936, als Maloya-Gründer Fritz Maurer (1902–1991) zusammen mit einem kleinen Stab an Mitarbeitern den ersten Schweizer Velopneu auf den Markt bringt. ...

Vor 30 Jahren kam das abrupte Ende der Maloya AG en kam das abrupte Ende der Maloya AG – Teil I: die Geschichte

Wir schreiben das Jahr 1936, als Maloya-Gründer Fritz Maurer (1902–1991) zusammen mit einem kleinen Stab an Mitarbeitern den ersten Schweizer Velopneu auf den Markt bringt. 57 Jahre später gibt Maurers Sohn Rolf auf Ende 1993 das Aus des letzten Schweizer Reifenherstellers bekannt. Ein Schock für die Region.

Robert Bösiger

Die Geschichte der Maloya AG beginnt im Jahr 1930 während der Wirtschaftskrise im Gefolge des «Schwarzen Freitags» vom 25. Oktober 1929: Der junge Kaufmann Fritz Maurer aus Diepflingen erwirbt die stillgelegte Seidenbandfabrik «Obere Fabrik» in Gelterkinden; erbaut wurde sie anno 1854 als Weberei. Der umtriebige Jungspund hatte sich zuvor als Leiter eines Kolonialwarenunternehmens, dann als Händler von Zichorien-Kaffeezusatz und schliesslich als Verlagsleiter der Buchdruckerei Farnsburg (und Herausgeber des Anzeigers für den Gerichtsbezirk Gelterkinden) versucht.

Nun sucht Maurer ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell für seine Fabrik. Dies getrieben vom Wunsch, möglichst viele Arbeitsplätze schaffen zu können. Doch Maurer hat zunächst kein Rezept, womit dies realisiert werden könnte. Nach dem Prinzip «Probieren geht über studieren …» züchtet er Forellen, braut Bier, stellt Aluminiumfolien her und Ziegelsteine, elektrische Stromzähler und Kühlschränke, Uhren und Radioapparate. Ein Flop jagt den nächsten, doch Maurer lässt sich nicht entmutigen.

Der rostige Nagel

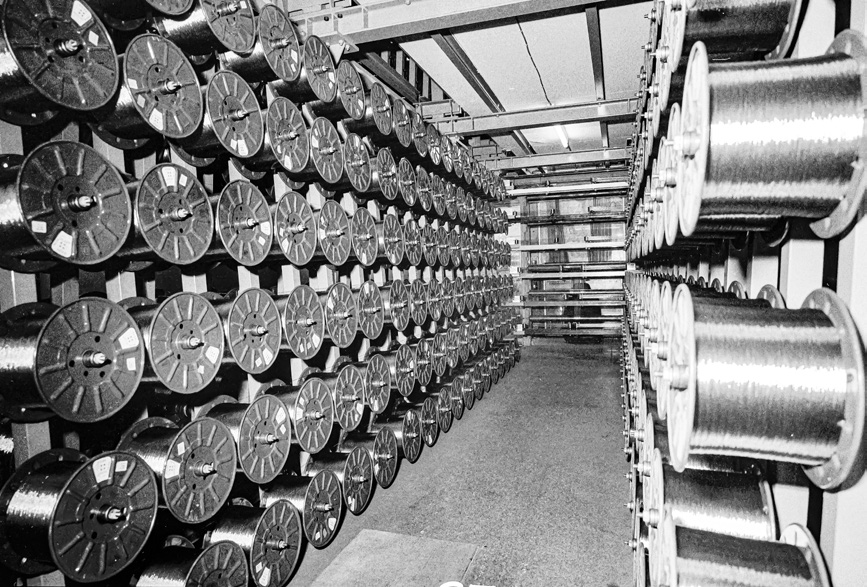

Schliesslich ist es einer dieser seltenen glücklichen Zufälle, der ihm in die Hände spielt: Immer wieder gerne erzählte Fritz Maurer bei späteren Gelegenheiten von diesem rostigen Nagel, der ihm einst bei einer Velofahrt den Reifen durchbohrt hatte. Das, so Maurer, «war genau jene Marktlücke, nach der ich so lange gesucht habe». So gründet Velofahrer Maurer 1936 die Pneu- und Gummiwerke «Schweizerische Velo-Pneufabrik Fritz Maurer», stellt die ersten acht Mitarbeiter ein, kauft Maschinen und lässt den Rohstoff Gummi aus Malaysia und Indochina importieren. Bereits am 1. Mai des gleichen Jahres rollt der erste Schweizer Velopneu aus der kleinen Bereifungsmanufaktur.

Die Pneus tauft der Reifenpionier, der sich später auch als Landrat (1947–1956) und Nationalrat (1963–1967) engagierte, auf den Namen Maloja, benannt nach dem Strassenpass, der mit seinen 1815 Metern das Oberengadin mit dem Bergell verbindet. Die Velopneus verkaufen sich recht gut, auch dank eines Grossauftrags der Schweizer Armee. Doch erst mit der rasanten Verbreitung der Automobile während der 1940er-Jahre kann die Firma erblühen und expandieren, Autoreifen produzieren und zu einer wichtigen Arbeitgeberin im oberen Baselbiet heranwachsen.

Kontinuierliches Wachstum

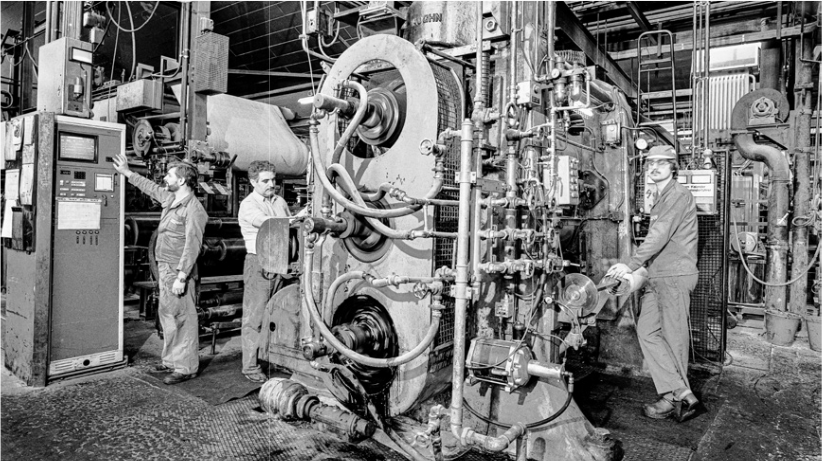

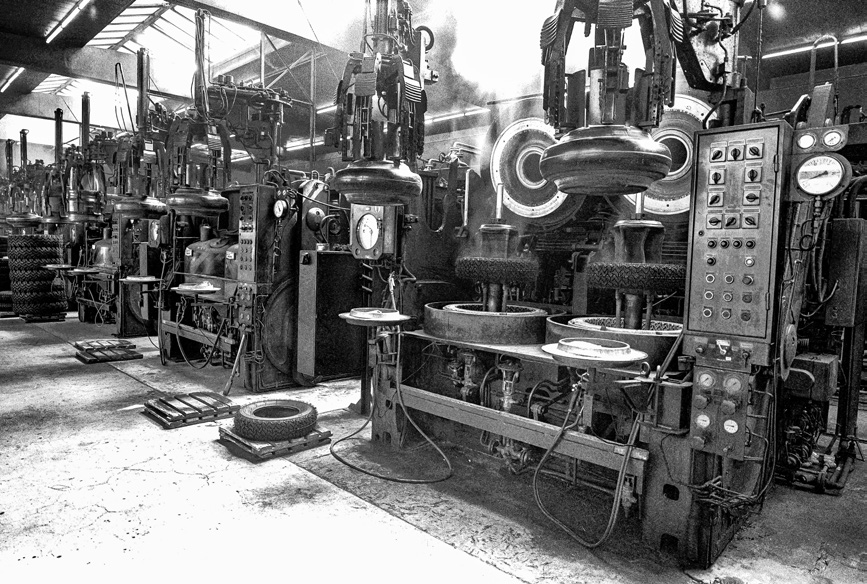

Das Unternehmen entwickelte sich fortan ständig weiter und dehnte sich über ein Fabrikareal von über 80 000 Quadratmetern aus: Während der 1940er-Jahre wurde das Sortiment mit technischen Gummiartikeln erweitert, aber auch mit Schuhsohlen, Motorrad- und Traktorbereifungen.

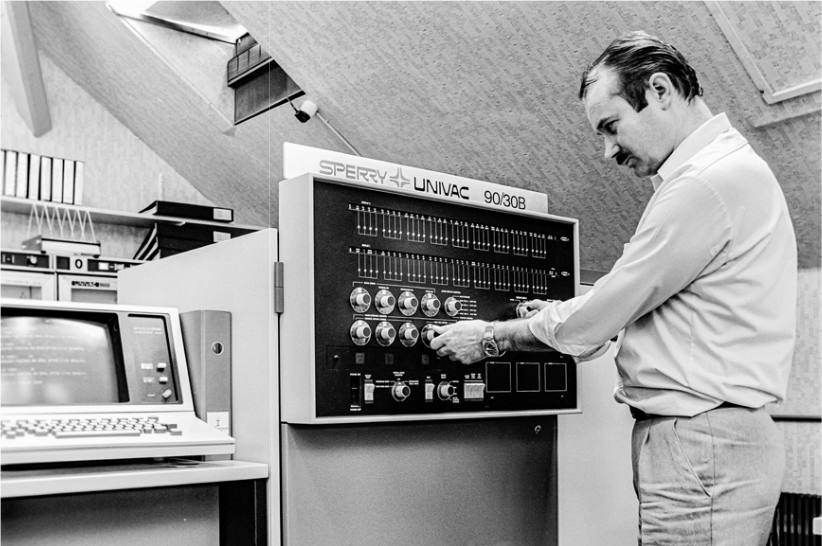

In den 1970er-Jahren expandierte Maloya ins benachbarte Frankreich nach Rupt-sur-Moselle. Dort, in den Vogesen, wurde die Tochterfirma Maloya-France AG eröffnet. Maloya hatte sich auf diese Weise geschickt Zutritt in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG (heute EU) verschafft. Ein weiterer wichtiger Schritt bestand in der Aufnahme der Fabrikation von Hochleistungs-Breitreifen sowie in der sukzessiven Automatisierung verschiedener Produktionsprozesse. Zu Beginn der 1970er-Jahre war die Belegschaft bis auf knapp 400 Personen angewachsen. Und in den Fabrikationshallen wurde in drei Schichten produziert. Weil die Franzosen den Firmennamen meistens falsch, nämlich «Maloscha» aussprachen und dies wenig vertrauenswürdig klang, griff die Geschäftsleitung zu einem einfachen Trick und ersetzte das «J» durch ein «Y». Als dann die Maloya AG 1977 ihr neustes Produkt – Stahlcord-Einlageringe für Seil-, Gondel- und Pendelbahnen – an die Alpenländer liefern konnte, prangte auf den Fabrikaten bereits der neue Name.

22. Februar 1993

Der Himmel ist verhangen an diesem Februartag und draussen liegt Schneematsch. In den Räumlichkeiten der Maloya AG geben Verwaltungsratspräsident Rolf Maurer und der als Troubleshooter angeheuerte Unternehmensberater Peter Böhler die Aufgabe der Reifenproduktion in Gelterkinden bekannt. Das Unternehmen wird praktisch aufgelöst und nur einzelne Teile werden verkauft. Die Nachricht, wonach rund 200 Beschäftigte entweder frühpensioniert werden oder die Kündigung erhalten, verursacht im Oberbaselbiet eine veritable Schockwelle.

Allerdings: So ganz überraschend kommt diese Nachricht nicht. Denn schon Wochen zuvor machten Gerüchte die Runde, wonach die Tage des letzten Reifenherstellers im Land bald gezählt sein könnten. Denn erstens deutete die Schliessung der «Firestone» in Pratteln 15 Jahre zuvor schon darauf hin, dass die Reifenproduktion hierzulande grundsätzlich nicht mehr konkurrenzfähig war.

Zweitens hatte Maloya schon im Frühjahr 1992 die Ausgliederung der Pneuproduktion in die damalige Tschechoslowakei bekannt gegeben. Zu allem Übel hatte das Eidgenössische Militärdepartement im Herbst des gleichen Jahres einen schmerzhaften Bestellungsstopp verfügt.

Das Aus von Maloya bedeutet damals in Kurzform: Der Bezirk Sissach verliert seine grösste Arbeitgeberin, die Gemeinde Gelterkinden jeden fünften der damals rund 1900 verfügbaren Arbeitsplätze.

Drei Handicaps

In den regionalen Medien wurden die düsteren Nachrichten aus Gelterkinden entsprechend kommentiert. Die «Basler Zeitung» schrieb von einem «programmierten Untergang» und von einem «Wunder, dass die Oberbaselbieter Firma bis heute hat überleben können». Das Beispiel Firestone habe schon im Jahr 1978 «deutlich gezeigt, dass selbst grössere Unternehmen kapitulieren müssen, wenn das Umfeld nicht mehr stimmt». Für die industrielle Massenfertigung sei ausgangs des 20. Jahrhunderts hierzulande ganz offensichtlich kein Platz mehr.

Weiter heisst es: «Meistens sind es die wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die der ansonsten eher zähflüssigen Geschichte nachhelfen, zuweilen recht brutal.» Im Rucksack von Maloya seien mindestens drei Handicaps versteckt, die aufaddiert, bleischwer aufzuliegen begannen: Zum einen die Tatsache, dass Maloya – ganz im Gegensatz zu den weltweit tätigen Riesenkonzernen – «ein an sich banales Produkt, wie es ein Pneu nun mal ist, auf dem zum Luxus gewordenen Industriestandort Schweiz mit all seinen Nachteilen (hohe Löhne usw.) herstellen musste. Zweitens habe Maloya das typische Schicksal eines Zulieferbetriebs ereilt. Zudem hätte – drittens – das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis negativ gewirkt.

In der «Basellandschaftlichen Zeitung» werden im Kommentar die Hauptgründe der Misere folgendermassen beschrieben: «Die Streichung von Bundesaufträgen, schwindende Exportanteile, die hohen Produktionskosten und andere Tiefschläge mehr konnte Maloya nicht länger verkraften.»

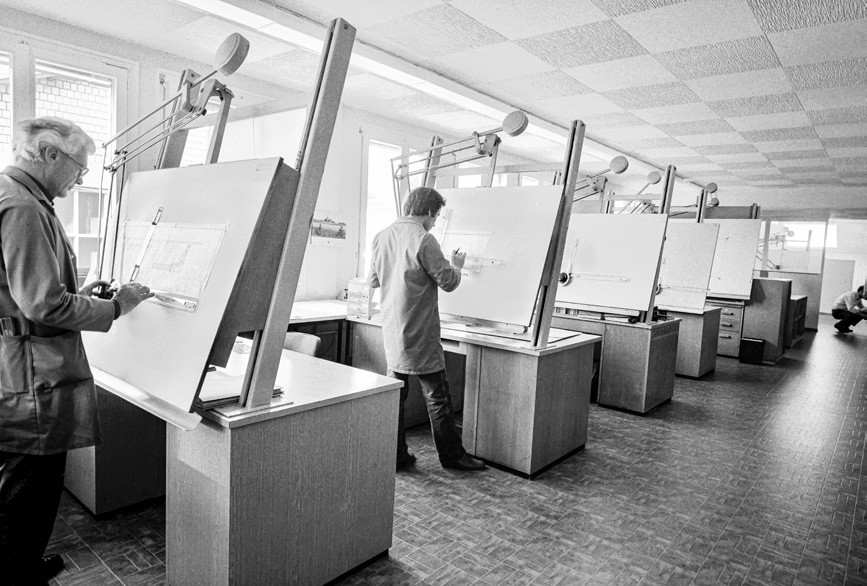

Jahre später wird der langjährige Gelterkinder Gemeindeverwalter und Initiant der Gelterkinder Ortssammlung, Erich Buser (1930–2020), in der «Basellandschaftlichen Zeitung» sagen: «Als die nächste Generation die Maloya übernahm, ging es den Bach runter.» So habe es eine kontraproduktive Trennung zwischen dem Büro und der Produktion gegeben. Das eine sei das Reich von Rolf Maurer gewesen, das andere die Domäne des Schwiegersohns. Dies, so Buser, sei einer der Gründe gewesen, dass man nicht mehr rasch genug auf die ausländische Konkurrenz habe reagieren können.

Ausrollen

Nach dem Abstossen von einigen Geschäftsteilen wurde Maloya 1993 von der holländischen Vredestein-Gruppe übernommen. Es gelang den Liquidatoren, knapp zwei Dritteln der ehemaligen Maloya-Mitarbeitenden einen neuen Arbeitsplatz zu vermitteln. Als Folge davon wurde die Reifenproduktion schrittweise nach Enschede in den Niederlanden verlegt. Maloya blieb noch ungefähr ein Jahrzehnt als Markenname erhalten und als Zweitmarke von Vredestein vertrieben. Im Jahr 2012 rollte der letzte Maloya-Reifen, hergestellt in den tschechischen Barum-Werken, vom Band.

Der Rest ist Geschichte … Unsere Serie zum Aus der Maloya vor 30 Jahren umfasst drei Teile. Lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben: Willy Haldimann, der Maloya-Testfahrer.

Quellen: Broschüre «Wie ein dynamischer Pionier aus einem Schweizer Berg eine Pneumarke macht»; publiziert von Maloya AG zum 50-Jahre-Jubiläum 1986;

Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft; Archiv von regionalen Medien («Basler Zeitung», «Basellandschaftliche Zeitung», «Volksstimme»); Ortssammlung Gelterkinden.

Der Firestone-Schock

rob. Bis weit in die 1970er-Jahre war das Baselbiet in der Schweiz so etwas wie die Hochburg der Pneus. Die beiden Reifenfabrikanten Firestone in Pratteln und Maloya in Gelterkinden beschäftigten zusammen bis zu 1500 Personen.

Im März 1978 jedoch benötigte der US-Amerikaner John R. Thompson nur gerade fünf Minuten, um im Filmsaal von Firestone in Pratteln 620 seiner 837 Schweizer Arbeitnehmenden zu feuern. Originalton Thompson: «Wegen hoher Produktionskosten und teurem Frankenkurs wird die Reifenproduktion in der Schweiz am 31. Juli eingestellt.» Es halfen weder die Interventionen der beiden Baselbieter Regierungsräte Paul Nyffeler und Paul Manz (mit Besuch in der Konzernzentrale in Acron, USA), noch die Rückendeckung des damaligen Wirtschaftsministers Fritz Honegger. Und auch die Demonstrationen der verbitterten Firestone-Arbeiter und Gewerkschafter («Statt Treu und Glauben – Lug und Trug aus USA») blieben letztlich ungehört: Die Maschinen wurden Ende Juli 1978 endgültig abgestellt.