Wintersport-Boom in der Region

31.03.2023 Baselbiet, Verkehr, Bezirk WaldenburgEinst wollten alle in den Schnee – «Waldenburgerli» wurde überrannt

Vor 90 Jahren wandte sich der Verwaltungsrat der Waldenburgerbahn mit einem Hilferuf an die Kantonsregierung: Wegen zu vieler sportbegeisterter Leute hatte die WB grosse Mühe, alle Passagiere zu ...

Einst wollten alle in den Schnee – «Waldenburgerli» wurde überrannt

Vor 90 Jahren wandte sich der Verwaltungsrat der Waldenburgerbahn mit einem Hilferuf an die Kantonsregierung: Wegen zu vieler sportbegeisterter Leute hatte die WB grosse Mühe, alle Passagiere zu befördern.

Heinz Spinnler

Die Winter sind nicht mehr, was sie einmal waren: Die Skilifte in Langenbruck waren in dieser Saison mangels Schnee kein einziges Mal in Betrieb. Mittlerweile ist in Langenbruck Betriebsschluss: «Guten Morgen Skifahrer und Boarder, wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und freuen uns schon heute, Sie wieder im nächsten Winter 2023/2024 zu begrüssen», heisst es auf der Internetseite des Skiliftbetreibers.

Einst war Skisport im damals schneereichen Langenbruck äusserts populär – und zwar schon lange, bevor der erste Skilift vor 70 Jahren im Passdorf den Betrieb aufnahm. Das Gebiet rund um Langenbruck wurde von Sporttreibenden und Erholungssuchenden vor allem in den Wintermonaten regelrecht überrannt, wie alte Dokumente zeigen. Bereits in den 1920er-Jahren war das «Waldenburgerli» jeweils an den Wochenenden häufig sehr stark frequentiert.

Im Winter 1933 war die Lage aber derart kritisch, dass sich der Verwaltungsrat der Waldenburgerbahn mit einem Schreiben an den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft wandte. Im Brief heisst es unter anderem: «Inzwischen haben wir eine Periode ausserordentlich grossen Sportverkehrs durchlaufen, welche neuerdings gezeigt hat, dass die Vermehrung unsers Rollmaterials eine dringende Notwendigkeit ist.»

Der WB-Verwaltungsrat machte in seinem Schreiben an die Regierung «zu Ihrer Orientierung und weil im Landrat eine bezügliche Interpellation eingereicht worden ist» auf die Passagierzahlen während der Sportsaison im Winter aufmerksam. An einzelnen Sonntagen seien ungefähr befördert worden:

3. Dezember 1933: 3400 Personen

10. Dezember 1933: 2700 Personen

17. Dezember 1933: 2200 Personen

7. Januar 1934: 3800 Personen

14. Januar 1934: 3000 Personen

4. Februar 1934: 4100 Personen

11. Februar 1934: 3800 Personen

Fast schon entschuldigend heisst es im Brief des Verwaltungsrats: «Wir weisen hier noch darauf hin, dass während dieser Zeit in keiner Art und Weise Reklame gemacht worden ist.» Auf die Tatsache, dass auf den Jurahöhen für den Skisport genügend Schnee vorhanden ist, sei durch «verschiedenartige Berichte in Basel bekannt gemacht worden». Dies habe die Sporttreibenden veranlasst, «unsere Gegend aufzusuchen, weil sie sich anerkanntermassen für den Skisport sehr gut eignet».

Zusteigen fast unmöglich

Die angegebenen Passagierzahlen beziehen sich auf die den ganzen Tag beförderten Personen, sodass beispielsweise am 4. Februar etwa 2000 Personen von Liestal nach Waldenburg und zurück befördert werden mussten. Dies geschah jeweils mit 4 Zügen.

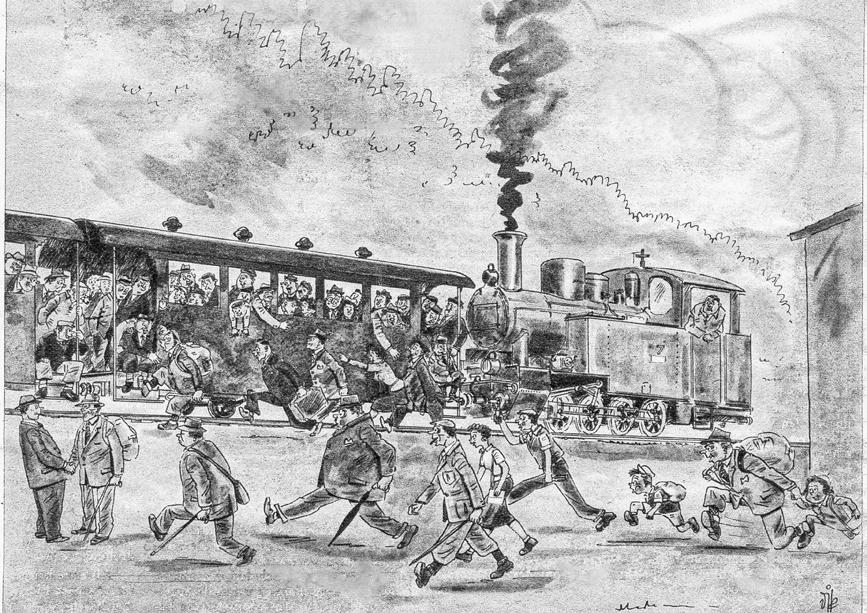

Die von Basel mit einem Sonderzug der SBB angereisten 1200 Personen warteten am Bahnhof Liestal auf die Weiterfahrt mit der Kleinbahn. Der erste Morgenzug hatte lediglich 296 Sitzplätze anzubieten, der Zug wurde aber mit insgesamt 600 Personen gefüllt! Zur Beförderung wurden drei Dampflokomotiven eingesetzt, zwei Loks vorne und eine hinten – als Schiebelok. Die WB setzte sodann drei weitere Zügen ein, um dem Andrang Herr zu werden. Doch das dauerte: Viele Passagiere trafen erst mit einer Verspätung von einer Stunde in Waldenburg ein.

Am Abend, so heisst es im Bericht des WB-Verwaltungsrats an die Regierung weiter, wurde eine Zugsgruppe mit sämtlichen verfügbaren Wagen gefüllt. Rund 900 Personen fanden im Zug nach Liestal Platz. Für die Talfahrt mussten keine zusätzlichen Lokomotiven eingesetzt werden. Im Schreiben wird darauf hingewiesen, dass es für die unterwegs auf die Züge wartenden Personen fast unmöglich war, einzusteigen. Dass dies zu Unmut bei der Talbevölkerung führte, war wohl absehbar.

Für die Weiterfahrt am Morgen von der WB-Endstation in Waldenburg nach Langenbruck standen zwei Postautos zur Verfügung, in welchen jeweils 60 Personen Platz fanden. Zusätzlich verkehrten an den Sportsonntagen auch zwei Postautos von Basel nach Langenbruck und zurück. Ausser den Postwagen verkehrten zwischen Basel und Langenbruck auch eine Anzahl Gesellschaftswagen, also private Reisebusse, mit zusammen bis 300 Personen, die nicht mit der Waldenburgerbahn befördert werden mussten. Der Rummel in Langenbruck muss an solchen Wochenenden gross gewesen sein – und der Umsatz in den zahlreichen Restaurants des Passdorfs erfreulich.

Der Verwaltungsrat der Waldenburgerbahn drängte 1934 auf die Elektrifizierung der Bahn. Damit wäre eine Steigerung der Beförderung von Fahrgästen möglich gewesen. Darauf ging die Regierung aber nicht ein – zu teuer in Krisenzeiten. Es sollte noch 20 Jahre dauern, bis dies umgesetzt werden konnte.

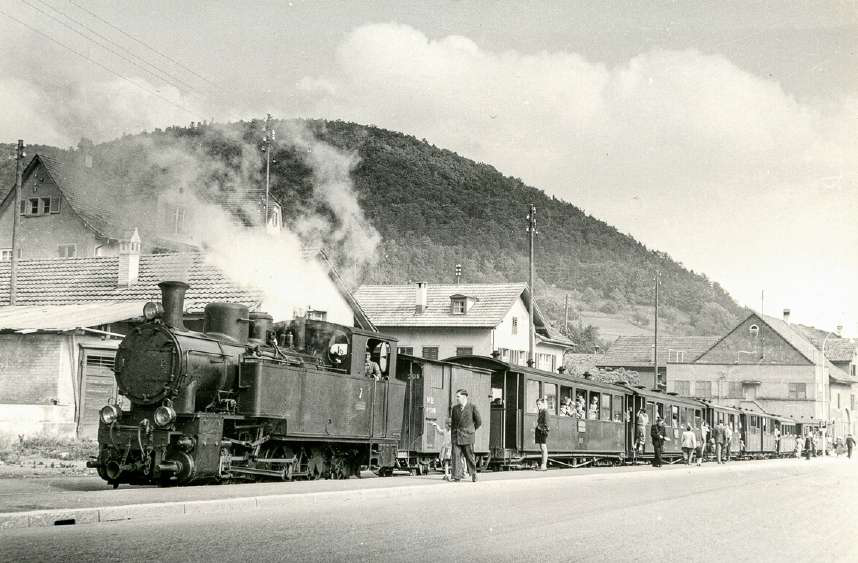

Im Jahr 1937 – die Passagier-Situation hatte sich an den Wochenenden wohl noch verschärft – wurde beschlossen, weiteres Rollmaterial und eine neue Dampflokomotive anzuschaffen. Die grosse Dampflok Nr. 7 wurde im Frühjahr 1938 in Betrieb genommen. Es war eine starke Lokomotive, fast zu stark für die kleine Bahn. Und doch leistete sie gute Dienste, auch wenn bald die Kriegswolken den Himmel verdunkelten.

Mit dem bei der Waldenburgerbahn eingeführten Kriegsfahrplan kamen weniger Sportbegeisterte nach Waldenburg. Erst 1953 endete der aufwendige und heute nostalgisch anmutende Dampfbetrieb. Zeitgleich durften sich die Sportbegeisterten in der Region Basel über mehr Komfort auf der Skipiste freuen: In der Saison 1952/1953 nahm in Langenbruck der erste Skilift den Betrieb auf.