«Algen sind die nächsten Kartoffeln»

06.05.2022 Gelterkinden, Wirtschaft, Porträt, NaturMit einer Meeresfarm will Jan Pfister zu neuen Nahrungslösungen beitragen euen Nahrungslösungen beitragen

Jan Pfister lebt im Oberbaselbiet, doch sein Arbeitsplatz ist das Meer. Mit einem innovativen Lebensmittelprojekt will er Algen auf die europäischen Teller bringen – und mithelfen, ...

Mit einer Meeresfarm will Jan Pfister zu neuen Nahrungslösungen beitragen euen Nahrungslösungen beitragen

Jan Pfister lebt im Oberbaselbiet, doch sein Arbeitsplatz ist das Meer. Mit einem innovativen Lebensmittelprojekt will er Algen auf die europäischen Teller bringen – und mithelfen, etwas gegen den Welthunger zu tun.

Barbara Saladin

Algen essen? Was in Asien längst gang und gäbe ist, könnte auch in Europa normal werden – als Beitrag gegen die Klimaveränderung und den steigenden Landbedarf für die Nahrungsmittelproduktion der wachsenden Weltbevölkerung.

«Ich habe mich schon immer zum Meer hingezogen gefühlt», sagt Jan Pfister. Er wuchs in Möhlin auf und lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Gelterkinden. Von Beruf ist er, obwohl in einem Binnenland zu Hause, Skipper. «Eigentlich wollte ich schon immer Seemann werden», berichtet er. Seine Grossmutter stammte aus Norwegen, und das Häuschen der Familie gleich an einem Fjord hinterliess wunderbare Kindheitserinnerungen und eine tiefe, unstillbare Sehnsucht nach der See.

Obwohl Pfisters Berufswunsch eigentlich schon immer klar war, tat er als junger Mensch in der Schweiz dann doch viel anderes: Er hatte «Krawattenjobs», wollte eine Zeit lang Musiker werden, erlangte das Wirtepatent, arbeitete in der Pflege. Und wurde doch nie glücklich. «Eines Tages fragte mich meine Frau, wieso ich nicht endlich Seemann werde, wenn ich das doch wolle. Also tat ich es», erzählt er.

Salzwasser im Blut

Seit über 20 Jahren arbeitet Jan Pfister als Skipper mit Kapitänslizenz in der Tourismusbranche und fährt in erster Linie Gäste durch nordische Gewässer. Zudem gibt er in der Schweiz Kurse zu nautischen Themen wie Seefunk, Astro-Navigation oder Erste Hilfe an Bord. Manchmal schippert er auch auf dem Zürichsee. «Aber es ist halt nicht dasselbe, wenn man Salzwasser im Blut hat», sagt er. Die See vergleicht er mit einer gnadenlosen Geliebten: «Wenn sie dich mal in den Krallen hat, lässt sie dich nicht mehr gehen.»

Für Pfister ist die Sehnsucht ein ständiger Begleiter: Jene nach seiner Familie, wenn er wochenlang unterwegs ist, und jene nach der See, wenn er im Binnenland sitzt. Dazu meldete sich allmählich immer heftiger ein weiteres Problem, das der 48-Jährige so beschreibt: «Für meine Arbeit reise ich unter enormem energetischem Aufwand irgendwo hin. Meine Arbeit löst stets auch die Bewegung von weiteren Reisen aus – und je erfolgreicher ich arbeite, desto grösser werden diese Bewegungen.»

Denn um zur Arbeit zu gelangen, nutzt Pfister oft das Flugzeug, ebenso seine Kunden. Das stresste ihn zunehmend. «Zu Hause produzieren wir Strom auf dem Dach, kaufen das Fleisch ausschliesslich lokal und versuchen, möglichst sinnvoll und nachhaltig zu wirtschaften», sagt er. Bis vor Kurzem sah Pfister keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Doch dann las er in einem alten WWF-Magazin einen Artikel über eine Algenfarm auf den Färöer-Inseln, und da wusste er: Das war es, was er suchte. Alles, was er bisher tat, kanalisiert sich nun in seinem neuen Projekt: Oceanfarming.

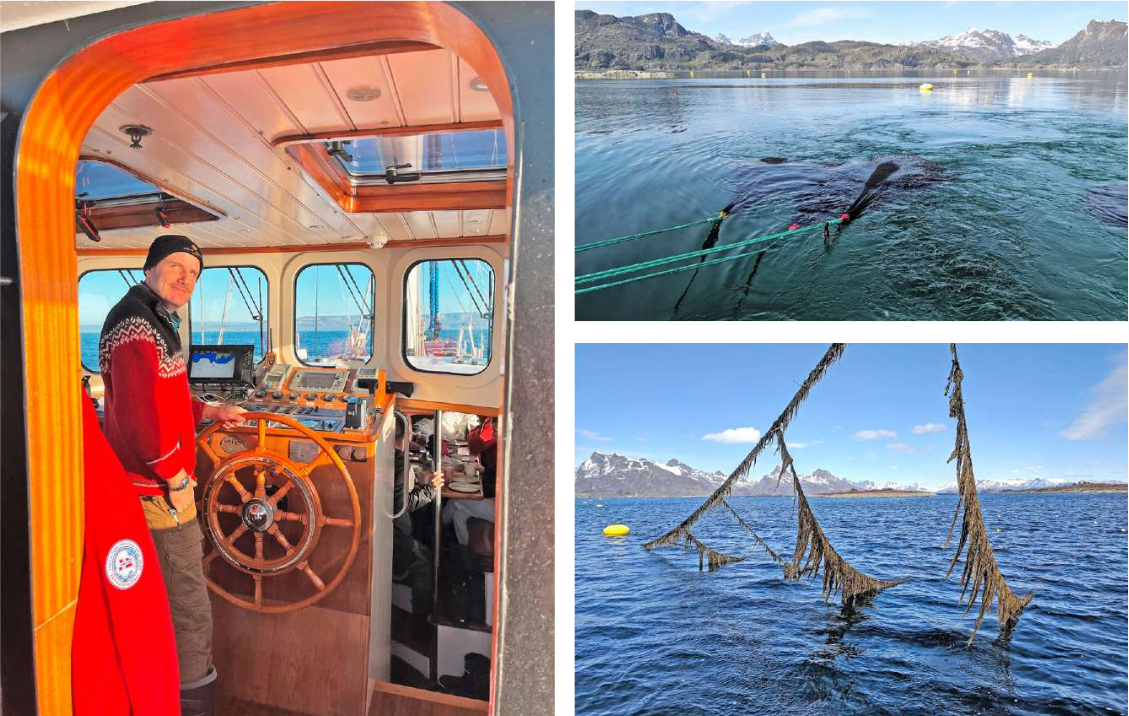

Pfister will eine Algenfarm aufbauen und bleibt so Skipper, wird aber gleichzeitig gewissermassen zum Bauern. Wenn auch nicht zum Land-Wirt, sondern zum See-Wirt. Er hat bereits den idealen Ort in Aussicht: Die Küste der kleinen norwegischen Insel Ylvingen knapp südlich des Polarkreises, wo er kürzlich während einer Auszeit mit seiner Familie während sieben Monaten lebte. Dort könne er mit lokalen Leuten zusammenarbeiten, welche die Farm und das Wachstum der Algen überwachten, sagt er.

Pfister ist absolut fasziniert von dem Non-Profit-Projekt «Sjøgård», für das er als nächsten Schritt in Norwegen eine Stiftung gründen wird. Er ist sich bewusst, dass noch Entwicklungsbedarf besteht und Lösungen gefunden werden müssen, gerade was den Absatz anbelangt. Denn noch hält sich die Nachfrage nach Algen auf europäischen Tellern in Grenzen. «Bis jetzt rümpfen viele Menschen in der westlichen Welt instinktiv die Nase, wenn sie Algen in Verbindung mit Essen hören», so Pfister.

Algen «entsushifizieren»

Dies möchte er ändern, die Meerespflanzen «entsushifizieren», wie er sagt. Er wolle aufzeigen, dass Salzwasseralgen wie etwa Kelp (Seetang) ohne starken Eigengeschmack, aber mit einer leicht salzigen Note sogar ausgesprochen gesund sind. Der Skipper mit Wirtepatent, der einst einen Pizzalieferdienst betrieb, experimentiert deshalb aktuell, was man aus den Meerespflanzen herstellen könnte, das dem europäischen Gaumen passt. Zum Beispiel Nudeln aus getrockneten Algen, eine Mehlbeimischung als gesunden Salzersatz oder auch Zutaten für Fleischersatzprodukte.

«Die Alge ist die nächste Kartoffel», gibt er sich überzeugt und spielt auf die anfängliche Skepsis an, die hierzulande auch dem heute nicht mehr von unseren Tellern wegzudenkenden «Härdöpfel» entgegengebracht wurde, als dieser frisch aus Südamerika kam. Mit der Kartoffel sei damals der Hunger bekämpft worden. Und so könnte die Alge im 21. Jahrhundert dazu beitragen, die bevorstehende globale Nahrungsmittelkrise abzuschwächen.

In Norwegen sei Seetang übrigens gar nicht so exotisch. Seit Generationen mischten die Bauern dort ihren Kühen Algen unters Futter, wenn es im Winter zu wenig Heu hat. Es sei mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt, dass der Algenanteil im Viehfutter einen weiteren bestechenden Vorteil hat: Er reduziere nachweislich den Methanausstoss der Tiere. Als weitere Pluspunkte der Ozean-Farmen nennt Pfister den geringen Infrastrukturbedarf: Die Algen wachsen an Seilen, die man je nach Sonneneinstrahlung auf eine entsprechende Wassertiefe hinunterlässt. Sie verbrauchen auch keinerlei Landressourcen, der Einsatz von Dünger oder Medikamenten ist unnötig, und selbst der Verkehr von kleinen Booten wird nicht beeinträchtigt, da die Kelpwälder nicht bis zur Wasseroberfläche reichen. Und sie absorbieren im Vergleich zu Pflanzen an Land ein Vielfaches an CO2. Im Hinblick auf die wachsende Weltbevölkerung und die schneller fortschreitenden Klimaveränderungen sagt Pfister: «Für mich ist sehr wichtig, mit dem Projekt Sjøgård ein Teil der Lösung zu werden, anstatt weiterhin ein Teil des Problems zu sein.»

Spender gesucht

Bis Pfister die Konzession zur Nutzung des Seegebiets in Händen hat und mit dem Aufbau der Algenfarm anfangen kann, rechnet er im Idealfall mit einem bis zwei Jahren. Nun sucht er Unterstützerinnen und Unterstützer, um die entsprechende Stiftung in Norwegen zu gründen. Falls es nicht klappen sollte, so verspricht er, werde er die Spenden an Projekte weiterleiten, die sich ebenfalls mit der Algenproduktion befassen.

Pfister ist sich bewusst, dass er mit seinem Vorhaben Neuland betritt – und dass es immer wieder Leute gibt, die ihm sagen, dass er es eh nicht schaffen werde. «Wenn ich auf die Zögerer gehört hätte, hätte ich es aus der Schweiz heraus nie aufs Meer, geschweige denn ans Ruder eines Schiffes geschafft», sagt er bestimmt. Und auf die Frage «Warum Sie?» stellt er gerne die Gegenfrage: «Warum nicht ich?»

Weitere Informationen und Spendemöglichkeit: de.sjogaard.org