Die Frauen gewinnen, wenn sie stimmen

09.02.2021 Baselbiet, Bezirk Waldenburg, Bezirk Sissach, Schweiz50 Jahre Frauenstimmrecht (I): Der kleine Unterschied an der Urne

Seit 1971 haben Schweizerinnen die gleichen politischen Rechte wie Schweizer. Sie haben in vielem mit den Männern gleichgezogen, zeigen sich aber sozialer und umweltfreundlicher.

Andrea ...

50 Jahre Frauenstimmrecht (I): Der kleine Unterschied an der Urne

Seit 1971 haben Schweizerinnen die gleichen politischen Rechte wie Schweizer. Sie haben in vielem mit den Männern gleichgezogen, zeigen sich aber sozialer und umweltfreundlicher.

Andrea Mašek

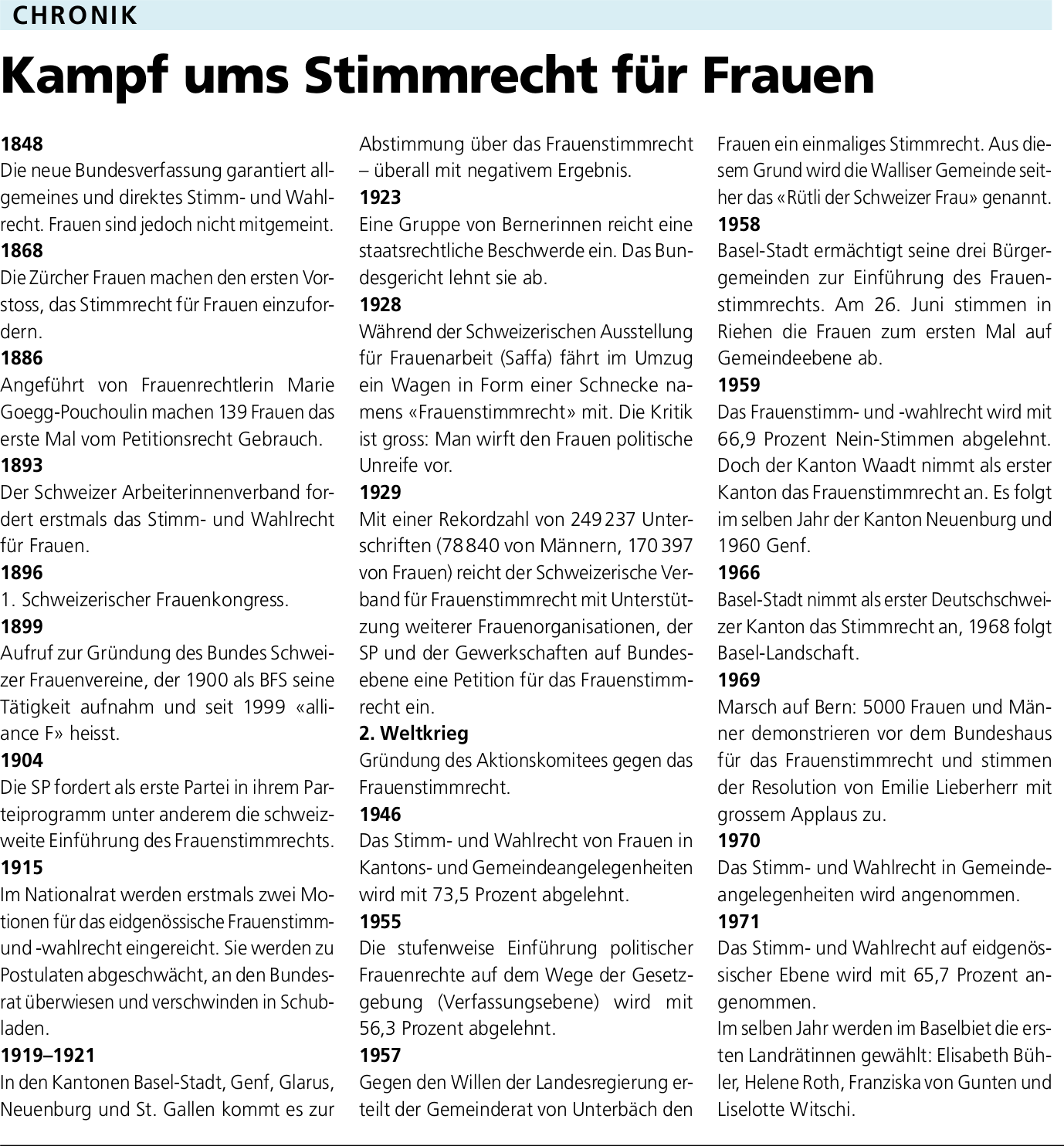

«Das Frauenstimmrecht verbessert die Qualität der Demokratie und führt zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft», sagt Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer. Am 7. Februar 1971 sagten 65,7 Prozent der Schweizer an der Urne Ja zur Verfassungsänderung, die den Schweizerinnen die gleichen politischen Rechte gewährte. Auf kantonaler Ebene durften die Baselbieterinnen schon ab 1968 stimmen und wählen.

Trotz des Stimmrechts schnellte die Beteiligung bei Urnengängen nicht hoch. Das hatte gemäss Bütikofer auch niemand erwartet. Bis zum Jahr 1970 war die durchschnittliche Stimmbeteiligung von anfänglich rund 60 Prozent schon unter 48 Prozent gefallen. Nur eine Minderheit der Männer und ein kleiner Teil der Frauen gingen an die Urne.

«Gleiche Rechte führen nicht automatisch zu gleicher Beteiligung oder Mitbestimmung», weiss Bütikofer. Das Wählen und Stimmen setzt politische Bildung und politisches Interesse voraus.

Aber: «Die Frauengenerationen vor 1971 waren nie angesprochen, wenn es um Politik ging. Und man sieht auch heute noch, dass bei den älteren Personen ein grosser Unterschied in der politischen Beteiligung besteht», sagt die Expertin.

Die Stimmbeteiligung fiel in den 1980er-Jahren unter 41 Prozent, nahm bis 2000 zu auf 43 Prozent und beträgt inzwischen 45 bis 46 Prozent. Auswertungen zu den Geschlechtern liegen nicht vor – ein entsprechender nationaler Vorstoss wurde 2016 sogar abgeschrieben. Laut Bundesamt für Statistik aber ist die Stimmbeteiligung von Frauen und Männern gleich hoch.

Das gilt auch für den Kanton Baselland – obwohl Frauen in der Nordwestschweiz deutlich weniger an Politik interessiert sind als Männer, wie eine Studie der «Gleichstellung BL» zeigte. Bütikofer erklärt, dass «grosse gesellschaftliche Wertewandel und Veränderungen Zeit brauchen». Die Welt sei in vielen Bereichen von Männern für Männer gemacht worden. Man(n) habe die Frauen nicht bewusst ausschliessen wollen, aber einfach nicht an sie gedacht.

Dafür hielt sich bei den Frauen hartnäckig das Bild: Politiker = älterer Mann. Sie fühlten sich von Politikern nicht angesprochen. Dies änderte sich, je mehr Frauen in die Politik kamen. In den vergangenen Jahren ist das politische Interesse vor allem von jungen Frauen sehr gewachsen – es ist grösser als bei gleichaltrigen Männern. Sie gingen stimmen, um gesellschaftliche Umstände verändern und bestenfalls verbessern zu können, sagten junge Frauen der «Volksstimme» und: es bedeute, Verantwortung zu haben für das grosse Ganze, was doch der Sinn einer Demokratie sei.

Weniger parteipolitisch

Das Stimmverhalten von Schweizerinnen stimmt zu 70 Prozent mit jenem der Schweizer überein. Bei aussenpolitischen Angelegenheiten sind sogar praktisch keine Unterschiede auszumachen. Im Gegensatz zu den Männern aber lassen sich Frauen weniger in parteipolitische Schubladen stecken und sind weniger ideologisch verhaftet. Bei gesellschafts-, sozialund umweltpolitischen Themen stimmen Frauen anders ab als Männer.

Gemäss Bütikofer lässt sich nicht eindeutig erklären wieso. Es könne an der direkten Mobilisierung liegen oder an den Präferenzen. Frauen sind sozialer, umwelt- und ausländerfreundlicher. Sie unterstützen Gesundheits- und Gleichberechtigungsanliegen stärker als Männer.

In den vergangenen 50 Jahren wurden aber nur vereinzelt Abstimmungen durch die Frauen entschieden: Das Ja zum Moratorium für den Bau von Kernkraftwerken (1990), die Alpeninitiative (1994) oder auch die Annahme der Verwahrungsinitiative (2004). Gewisse Vorlagen dürften die Frauen vermehrt an die Urne gelockt haben, was die überdurchschnittliche Stimmbeteiligung erklären könnte: zum Beispiel die Volksinitiativen «Gegen die Überfremdung» (1974) und «Für eine Schweiz ohne Armee» (1989), die Initiative gegen die Heiratsstrafe sowie die Initiative gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln (beide 2016) oder im vergangenen Jahr die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» und die Beschaffung neuer Kampfjets.

Interessant, dass im Baselbiet seit Langem gleichstellungsfreundlicher abgestimmt wird als im Schweizer Durchschnitt – 2005 bei der registrierten Partnerschaft, 2002 bei der Fristenregelung, 1985 beim neuen Eherecht oder 1981 beim Gleichberechtigungsartikel. Doch beim Mutterschaftsurlaub 2004 oder bei der Mutterschaftsversicherung 1999 war dem nicht so.

Wählerisch

Im Gegensatz zur Stimmbeteiligung ist die Wahlbeteiligung bei den Frauen niedriger als bei den Männern. Fast 30 Jahre holten sie auf, seither beträgt der Unterschied rund 12 Prozent. Dass die Wahlbeteiligung seit 1975 nie mehr über 50 Prozent gestiegen ist, wird den Frauen angekreidet, vor allem älteren Frauen. Allerdings fiel die Beteiligung zwischen 1919 und 1971 schon von über 80 auf rund 57 Prozent.

In Baselland lag die Wahlbeteiligung seit 1971 fast immer unter dem Schweizer Durchschnitt. So auch 2019 mit 42,5 Prozent. Bei den kantonalen Gesamterneuerungswahlen im gleichen Jahr betrug die Beteiligung sogar nur 34 Prozent.

Grundsätzlich wählen Frauen wie Männer parteipolitisch. «Schlägt die betreffende Partei keine oder nur wenige Frauen vor, wählen auch die Schweizerinnen vor allem Männer», sagt Bütikofer. Dennoch kommt auch hier die Einstellung zur Sozial-, Umwelt- und Geschlechterpolitik ins Spiel: Legen Frauen Wert darauf, wählen sie eher links.

UMFRAGE: WAS BEDEUTET ES IHNEN, STIMMEN UND WÄHLEN GEHEN ZU KÖNNEN ?

«Ich stimme ab, weil ich eine Stimme habe und jede Stimme zählt»

Elisabeth Müller, Seltisberg, kaufmännische Angestellte

«Wir haben das Privileg, mit unserer Mitbestimmung an Veränderungen mitzuwirken. Diese Chance müssen wir unbedingt nutzen und wahrnehmen, um etwas zu bewirken. Wir können nicht Gleichstellung fordern und nichts dafür tun. Wir profitieren ja auch von den vielen Rechten, die wir als Frauen bereits geniessen.»

Nicole Maegli, Zunzgen, Erzieherin

«Das Stimmrecht ist mir wichtig und ich bin froh, in einem demokratischen Land zu leben. Noch besser wäre es, wenn wir uns nach 50 Jahren Stimmrecht für die Frau nicht mehr behaupten müssten in einer Gesellschaft, in der doch jeder wichtig ist. Gerade jetzt hat das Miteinander einen grösseren Stellenwert als je zuvor.»

Christa Boss, Ramlinsburg, Rentnerin

«Ich schätze es sehr, meine Stimme abgeben zu dürfen, und tue dies seit 1971 immer. Meine Meinung bilde ich mir oft, indem ich Berichte in verschiedenen Medien lese und auch hinterfrage. Bei den Wahlen ist es gut, dass ich frei – ohne Partei im Hintergrund – wählen kann. Auch achte ich darauf, jüngere Personen zu wählen, denn sie sind unsere Zukunft.»

Sarah Schweizer, Sissach, Primarlehrerin

«Ich stimme ab, weil ich eine Stimme habe und jede Stimme zählt. Ich kann dadurch meine Meinung vertreten und schätze es extrem, da ich es nicht als selbstverständlich erachte. Zudem muss ich mich mit neuen Themen beschäftigen und kann meinen Horizont erweitern oder meine Sichtweisen verändern.»

Kitty Schaertlin, Sissach, Künstlerin

«Das Stimm- und Wahlrecht für Frauen bedeutet mir alles. Es ist seit 1948 ein universelles Menschenrecht. Es ist wichtig, dass wir Frauen uns ausnahmslos in allen Fragen einbringen können. Dass wir Frauen so lange auf dieses Recht haben warten müssen, ist eine Schande für die Schweiz.»

Cynthia Coray, Tecknau, Schauspielerin und Theaterpädagogin

«Ich gehe stimmen, weil es ein Privileg ist. Für meine Grossmutter war dies keine Frage, meine Mutter wuchs mit dem Prädikat auf, ‹Politik gehört den Männern›. Für mich ist der Gang zur Urne eine Selbstverständlichkeit seit ich 18 Jahre alt war. 50 Prozent der stimmberechtigten Weltbevölkerung ist eine ganze Menge!»

Renate Hug, Gelterkinden, Tanz- und Bewegungspädagogin

«Die Politik interessiert sich nicht für die Allerkleinsten. Lange dachte ich: ‹Warum stimmen gehen? Die machen eh, was sie wollen.› Und die Stimmunterlagen waren mir zu kompliziert. Seit ein paar Jahren schreibt mir eine Frau in kurzen, witzigen Sätzen, worum es bei den Abstimmungen geht. Seither gehe ich stimmen, weil ich klar weiss, worum es geht.»

Michelle Weber, Ormalingen, Studentin

«Erschreckend finde ich, dass meiner Grossmutter diese Möglichkeit lange verwehrt wurde. Da auch heute noch nicht jede Frau abstimmen darf, möchte ich mein Privileg bei jeder Wahl/Abstimmung nutzen. Denn in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass jede Stimme wichtig ist und einen bedeutenden Unterschied machen kann.»