Besser sein als die Männer

12.02.2021 Baselbiet, SchweizAndrea Mašek

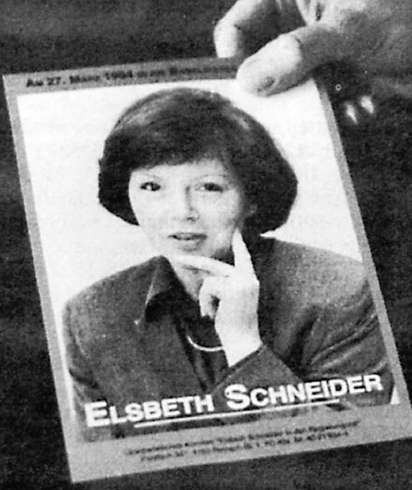

1994 wurde mit Elsbeth Schneider-Kenel (CVP) die erste Frau in den Baselbieter Regierungsrat gewählt. Sabine Pegoraro (FDP) schaffte es 2003. Heute stehen mit Monica Gschwind (FDP) und Kathrin Schweizer (SP) zwei Frauen drei Männern gegenüber. Mehr als zwei ...

Andrea Mašek

1994 wurde mit Elsbeth Schneider-Kenel (CVP) die erste Frau in den Baselbieter Regierungsrat gewählt. Sabine Pegoraro (FDP) schaffte es 2003. Heute stehen mit Monica Gschwind (FDP) und Kathrin Schweizer (SP) zwei Frauen drei Männern gegenüber. Mehr als zwei Frauen gab es in der Exekutive nie. Gesamtschweizerisch beträgt der Frauenanteil in Kantonsregierungen 25 Prozent.

Schneider strebte damals einen Sitz im Nationalrat an. Auf Wunsch der Partei war sie aber bereit, sich für den CVP-Sitz im Regierungsrat einzusetzen. «Nach meiner Zusage engagierte ich mich voll, um dieses Ziel zu erreichen. Nach der erfolgreichen Wahl war das Thema Nationalrätin für mich keine Option mehr.» Sie ist der Meinung, dass sie mit der Ausübung dieses Amtes auch eine Vorreiterin der Frauen sein konnte. «Ich war aber dankbar, dass vor mir Frauen für ihre Rechte gekämpft hatten. Damit waren viele schwierige Wege freigeschaufelt worden.»

Die erste Regierungsrätin wurde vom bisherigen Männergremium sofort akzeptiert und immer ernst genommen. «Ich sage ihnen heute noch, sie seien Traumkollegen gewesen.»

Anfangs schlicht ignoriert

Auch eine der ersten vier Landrätinnen, die 1971 gewählt worden waren, machte ähnliche Erfahrungen. Elisabeth Bühler aus Lupsingen erzählte in der «Volksstimme» vom 8. Februar 1996: «Von der SP-Fraktion bin ich bestens aufgenommen worden. Die Männer haben mir immer geholfen.» Die Arbeit in überparteilichen Kommissionen sei anfänglich aber schwierig gewesen, sagte Bühler. Sie konnte sich melden, soviel sie wollte, sie sei von den Präsidenten nicht aufgerufen worden.

Elsbeth Schneider bestätigt, dass es als Frau damals im Landrat anders war als im Regierungsrat: «Parlament und Fraktion waren zu dieser Zeit noch nicht so frauenfreundlich. Sie warteten zuerst einmal ab. Als Frau musste man sich besonders einsetzen und profilieren, um vollumfänglich akzeptiert zu werden.»

Nicht vereinbar

Mit 40 Prozent hat die Frauenquote im Landrat aktuell ein bisheriges Maximum erreicht. Sie liegt 10 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt. Die Frauenquote auf lokaler Ebene ist mit 28 Prozent bei Gemeinderäten und 34,5 Prozent bei Einwohnerräten zwar auch höher als der Schweizer Durchschnitt von 23 Prozent. Doch sie stagniert seit der Jahrtausendwende.

Es liegt nicht daran, dass die Frauen schlechtere Wahlchancen hätten – zeigt eine Studie der Fachstelle Gleichstellung BL. Grund ist einerseits das politische System. Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer sagt: «Die Parteien, die vor allem in kleinen Gemeinden viele Sitze stellen, wie FDP und SVP, sind auch die Parteien mit einem tiefen Frauenanteil.» Andererseits ist der zeitliche Aufwand sehr gross. Da Frauen Beruf, Familie und Betreuung unter einen Hut bringen müssen, liegt nicht noch mehr drin.

Es braucht eine dicke Haut

Ehemalige Oberbaselbieter Gemeinderätinnen können sich denken, weshalb es Frauen nicht unbedingt in diese Gremien zieht. Alice Leber (SP) war 1984 die erste Frau im Sissacher Gemeinderat. Sie sagt, als Gemeinderätin sei man ganz nah dran an der Bevölkerung und deren Kritik unmittelbar ausgesetzt. Petra Schmidt (FDP), erste und einzige Gemeindepräsidentin von Sissach, erklärt, das Amt sei sehr aufwendig und man befasse sich mit verschiedensten Themen. «Man ist praktisch 7 Tage die Woche 24 Stunden eingespannt. Hätte ich Kinder gehabt, wäre mir als junge Frau die Ausübung eines solchen Amts kaum möglich gewesen.»

Beide sorgten übrigens für Frauenpower und viel Gesprächsstoff mit ihrem überparteilichen Wahlkampf, als sich Schmidt aufstellen liess. Schmidt erzählt, sie sei sehr gut aufgenommen worden. Die Akzeptanz sei immer da gewesen, «mir war dieses Umfeld nicht fremd, mein Vater und Grossvater waren Gemeinderäte». Politisch aktiv wurde sie durch die Nichtwahl von Christiane Brunner in den Bundesrat. Sie wollte etwas tun und sich nicht nur aufregen. Schmidt liebte den Kontakt zu den Menschen und die grosse Vielfalt an Themen. «Ich konnte mitgestalten und der Gesellschaft etwas geben.»

Reinknien

Diese direkte Möglichkeit, für die Gemeinschaft etwas zu tun, schätzte auch Leber. Ihre Anfänge gestalteten sich allerdings schwieriger. Sie musste das Strassendepartement übernehmen. Das Männergremium hatte damals extra eine Rochade gemacht, damit dieses frei wurde. Hoffte man(n), dass Leber damit nicht klarkommen und bald das Handtuch werfen würde?

«Was will denn die da? Die versteht doch nichts vom Bau.» Elsbeth Schneider musste zu Beginn von verschiedenen Seiten Kritik und Vorurteile anhören, bevor die Akzeptanz kam. Auch im Landrat gab es Kritiker. Doch für Schneider war die Baudirektion «die tollste Direktion».

Schneider schnitt bei Wiederwahlen jeweils gut ab, Leber blieb 20 Jahre. Beide knieten sich rein in die Materie. Für Schneider waren die Baudossiers anfänglich eine grosse Herausforderung: «Nur mit grossem Engagement für die diversen Aufgaben der Baudirektion kam die Dossierfestigkeit zustande.»

Frauen müssen mehr leisten, an sie werden höhere Kompetenzansprüche gestellt als an Männer. Alle befragten Politikerinnen bestätigen dies. Vielfach wird auch gesagt, Frauen seien besser – besser vorbereitet. Daran hat sich offensichtlich seit 1971 nichts geändert. Elisabeth Bühler, Landrätin der ersten Stunde, sagte: «Wir mussten zum Teil besser sein als die Männer, um überhaupt akzeptiert zu werden.»

UMFRAGE | WAS HABEN FRAUEN IN DER POLITIK VERÄNDERT ?

«Positive Auswirkungen auf politische Diskussionen»

Samira Marti, Nationalrätin

«Fast hundert Jahre lang haben die Frauen dafür gekämpft, dass ihnen ihre grundlegenden politischen Rechte gewährt werden. Damit haben sie die Schweizer Politik in erster Linie demokratischer gemacht. Immerhin stellen sie die Mehrheit der Bevölkerung!»

Monica Gschwind, Regierungsrätin

«Die Einführung des Frauenstimmrechts hat sich positiv auf die politischen Diskussionen ausgewirkt und dazu beigetragen, dass wir im Baselbiet heute über eine gut ausgebildete Bevölkerung, ein reiches Kulturangebot und hervorragende wirtschaftliche Rahmenbedingungen verfügen.»

Daniela Schneeberger, Nationalrätin

«Das Jubiläum des Frauenstimmrechts ist eine gute Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die direkte Demokratie zu leben und zu lieben. Die Einführung des Frauenstimmrechts und der jahrzehntelange, schliesslich erfolgreiche Kampf darum sind Ausdruck dieser typischen Schweizer Kultur, die mich stolz macht.»

Florence Brenzikofer, Nationalrätin

«Seit ich vor 20 Jahren politisch aktiv wurde, ist die Politlandschaft im wörtlichen und übertragenen Sinne bunter geworden. Diese Vielfalt bildet unsere Gesellschaft treffender ab und beeinflusst viele Entscheide positiv. Es etablieren sich neue Rollenbilder, die für jüngere Generationen wichtig sind.»

Regina Werthmüller, Landrätin

«Mit steten Forderungen, viel Einsatz, Energie, Leidenschaft und Vehemenz bewirkten Frauen, dass sich aufgrund angepasster Gesetze die Gleichstellung von Mann und Frau in diversesten Bereichen verbesserte, sei es in der Bildung, der Berufswahl, der sozialen und wirtschaftlichen Stellung innerhalb der Gesellschaft.»

Cornelia Weiss, Gemeindepräsidentin

«Nichts: Bei keiner Abstimmung war das Wahlverhalten der Frauen für den Entscheid massgebend. Frauen haben genauso unterschiedliche Meinungen wie Männer. Aber: Heute ist es normal, dass auch Frauen politische Ämter bekleiden. Das ist ein wesentlicher Schritt für die Gleichberechtigung in der Schweiz!»

Laura Grazioli, Landrätin

«Mit dem Frauenstimmrecht ging die Möglichkeit einher, als Frau in ein politisches Amt gewählt zu werden. Das war wesentlich für die gleichstellungspolitischen Erfolge der vergangenen Jahrzehnte und es ist wesentlich für eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen gleichermassen mitwirken und -gestalten.»

Alice Leber, ehemalige Gemeinderätin

«Die Berufstätigkeit der Frauen hat sich in den 50 Jahren geändert. Dies wie auch die Vielseitigkeit ihrer Interessen hat sich in der Politik niedergeschlagen. Frauen bringen andere Erfahrungen mit. Sie müssen heute in Beruf und Politik ihre Frau stehen. Sie sind mutiger geworden und trauen sich mehr zu.»