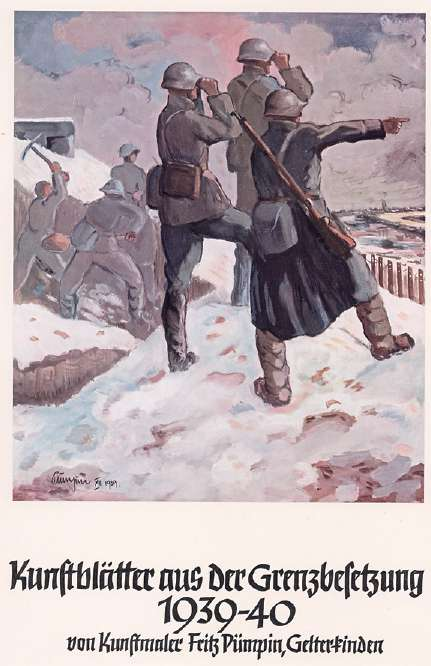

Auf den Spuren von Fritz Pümpin

12.11.2020 Bezirk Sissach, Gelterkinden, KulturDagegen war die «Schatzsuche» der «Volksstimme» ein Zuckerschlecken: Frederic Stalder sucht die Herkunft der Gemälde des Künstlers und betreibt dafür grossen Aufwand

Hat Frederic Stalder Zeit, begibt er sich gerne auf die Spuren der Gemälde von Fritz Pümpin. Vor allem die Werke aus ...

Dagegen war die «Schatzsuche» der «Volksstimme» ein Zuckerschlecken: Frederic Stalder sucht die Herkunft der Gemälde des Künstlers und betreibt dafür grossen Aufwand

Hat Frederic Stalder Zeit, begibt er sich gerne auf die Spuren der Gemälde von Fritz Pümpin. Vor allem die Werke aus dem Zweiten Weltkrieg haben es dem Militärhistoriker angetan. Der Bürer beschreibt seine Suche. Dies zeigt: Das Goldvreneli, das er bei der «Volksstimme»-Schatzsuche gewonnen hat, hat er geradezu einfach erhalten.

Frederic Stalder

Als ehemaliger Kommandant der Füsilier-Kompanie I & II/52 im Baselbieter Infanterie-Regiment 21 und als militärhistorisch interessierte Person ziehen mich vor allem die Kunstwerke von Fritz Pümpin an, die er in seiner Dienstzeit während des Zweiten Weltkriegs gemalt hat. Für mich als Sammler spielt es keine Rolle, ob es Oldtimer-Fahrzeuge, Dokumente oder eben Bilder sind: Sie alle wecken den Sammlerreiz, mehr über diese «kulturhistorischen Zeitzeugen» zu erfahren. Vor einigen Jahren konnte ich ein Bild mit militärischen Motiven aus einer Erbschaft erwerben, das auch den Startschuss für meine Sammlung darstellte (siehe Bild 1). Als Sammler gehe ich immer folgenden Fragen nach: Wer war der Künstler? Wo genau wurde das Bild gemalt? Welche militärhistorische Geschichte liegt dem Bild zugrunde?

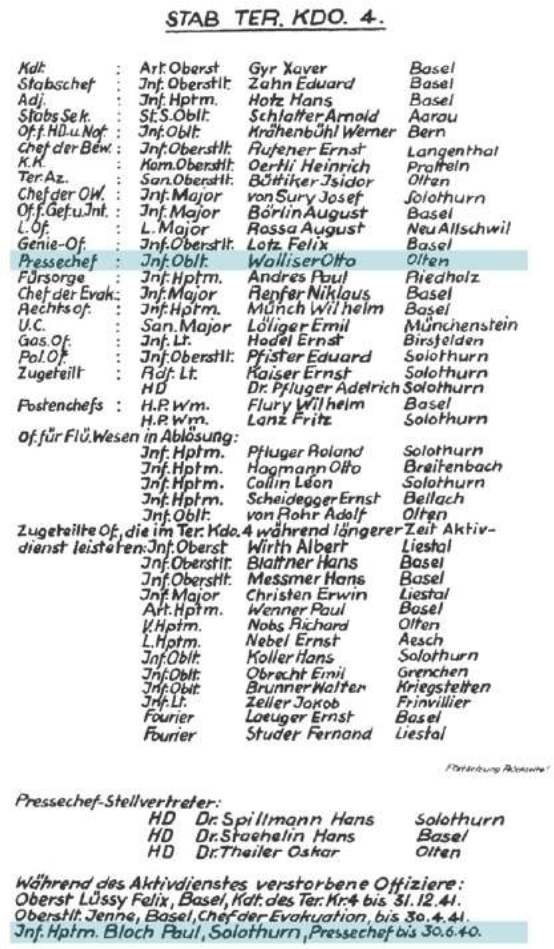

Vor Beginn des Aktivdienstes 1939 meldete sich Fritz Pümpin freiwillig und wurde, da er trotz seines Sehfehlers ein guter Schütze war, in die Baselbieter Hilfsdienst-Bewachungskompanie 2 eingeteilt. Später wurde er umgeteilt und leistete seinen Dienst im Stab der Grenz-Brigade 4 und aufgrund seiner zeichnerischen Fähigkeiten speziell im Nachrichtenzug. Seine Skizzen und Bilder wurden also im Einsatzraum entworfen und gelten heute als bleibende und wertvolle Erinnerungen an die Aktivdienstzeit von 1939 bis 1945. Der Kanton Baselland und das Landesmuseum in Zürich haben aus einem Kunstkredit-Fonds einige von Pümpins dramatischen Skizzen aus den Jahren des Aktivdienstes aufgekauft und gesichert.

Fritz Pümpin war im Grenzschutzbatallion 246 eingeteilt, das im Abschnitt Augst, Giebenach, Liestal, Pratteln/Muttenz im Einsatz war.

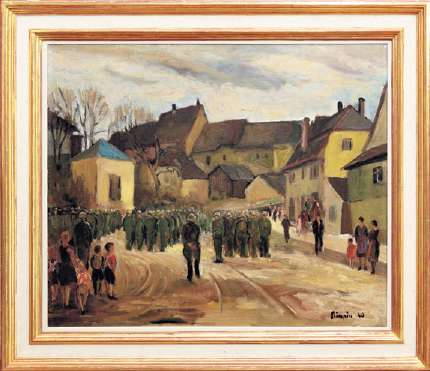

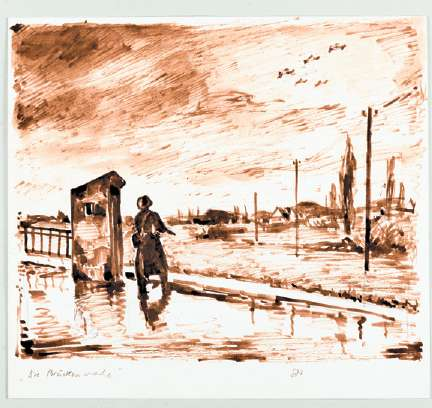

Die Grenzbrigade 4 hatte ihr Kommando auch in Liestal stationiert. Dabei wurde das Bild von Fritz Pümpin erschaffen, das eine Hauptversammlung in der Büchelistrasse darstellt (siehe Bild 2). Auf dem Gemälde sind das alte und eindrückliche Transformatorenhaus, die Stadtmauer sowie das Haus zum Thurgauerhof zu sehen. Das Bild entstand bei der Kreuzung Rosenstrasse/Gestadeck. Neben dem künstlerischen Wert ist hier der kulturhistorische Hintergrund von Bedeutung, da die alte «Stedtli»-Struktur klar ersichtlich ist. Nun zurück zum Bild und der Frage, wo das eingangs erwähnte Bild, der Ausgangspunkt meines Pümpin-Interesses, gemalt worden ist. Per Zufall hatte ich an einem Flohmarkt eine Militärkarte des Aktivdienstes gesehen, die ein ähnliches Motiv wie mein Gemälde hatte (siehe Bild 3). Nur dass der Wachsoldat allein auf dem Posten war und der Bautrupp auf dem Rückweg ist. Weiter bin ich auf die Kunstdrucke gestossen, für die mein Originalbild als Titelseite fungierte. Beim genaueren Hinschauen sind das Rheinknie, die Basler Münstertürme sowie die Hügelkette des Gempenplateaus klar zu erkennen. Ein weiteres Pümpin-Bild, das ich kürzlich erwerben konnte, zeigt sehr wahrscheinlich denselben Bunker im Winter 1940 (siehe Bild 4).Das Gempenplateau und die Rheinebene sowie das Schöntal von Füllinsdorf bis zur Hülftenschanz sind zu sehen.

Mit dem Wissen um den Einsatzraum der Grenzschutzbrigade 4 respektive des Grenzschutzbatallions 246 (siehe Karte) konnte ich den Entstehungsort des Bildes eingrenzen: In den Weihnachtsferien habe ich meine Familie dann zu einem Spaziergang motiviert und zwar in Richtung Giebenach und Füllinsdorf. Hierbei hatte ich natürlich zum Ziel, diesen Bunker zu finden. Nach kurzer Zeit lag der mittlerweile zugewachsene Infanteriebunker mit der Nummer A2723 vor mir. Beim Spaziergang im Bircherwald fiel mir auf, wie intensiv diese Befestigungslinie entlang des Gempenplateaus ausgebaut worden war.

Bild-Zensuren

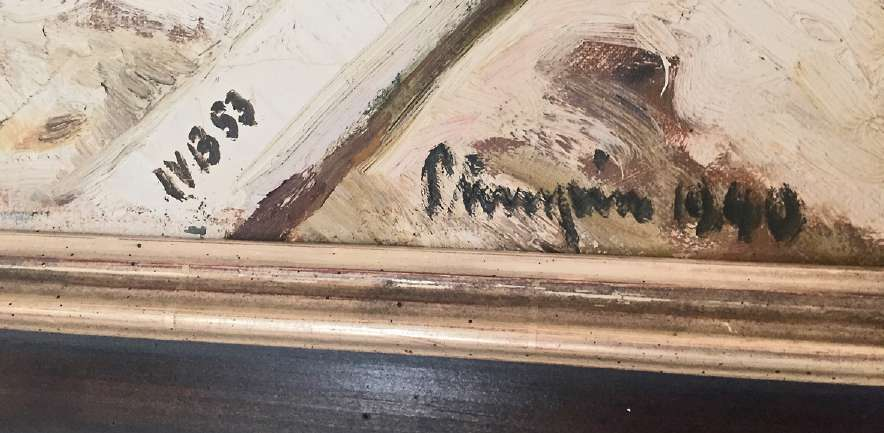

Beim genauen Betrachten des Bildes mit den verschneiten Bäumen kann man feststellen, dass neben der Signatur von Fritz Pümpin eine Nummer geschrieben steht (siehe Bild 5). Ich habe ähnliche Nummerierungen auf weiteren Bildern entdecken können.

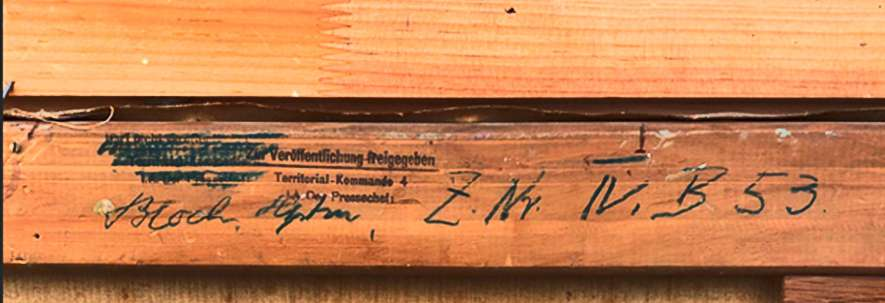

Um dies zu verstehen, muss man gewisse Bilder auch auf der Rückseite betrachten. Dabei kann man feststellen, dass die Bilder, auf denen Truppenstärke und genauere Angaben zu Wehrstellungen erkennbar sind, von der Zensurstelle zensiert wurden. Beim Winterbild wurde dies von Hauptmann Bloch, dem Pressechef des Territorialkommandos 4, verantwortet. Im Jahrbuch Solothurnische Geschichte, Band 75, habe ich weitere Informationen und Hintergründe der Pressezensur in der Schweiz finden können, die einen eigenen Vortrag füllen können. Darunter eine Übersicht der Pressechefs, die für die Zensuren zuständig waren (siehe Bild 6). Speziell ist, dass Hauptmann Bloch das Bild noch im Winter zensiert haben muss, da er während des Aktivdiensts im Sommer 1940 verstorben ist.

1940: Die Ereignisse überschlagen sich

Die damalige Generalität der Schweizer Armee, sprich General Guisan, hatte mit der französischen Heeresleitung einen geheimen Plan ausgearbeitet, der eine Intervention durch französische Truppen bei einem deutschen Angriff auf Schweizer Boden regelte. Mit anderen Worten wurden gewisse Stellungsräume so gebaut, dass französische Artillerie-Batterien platziert werden konnten. Die französische Armee hätte hierfür die Heeresgruppe 3 mit neun Divisionen gestellt.

Aufgrund des Vorstosses des deutschen Heers wurde die vorgesehene Heeresgruppe 3 nach Norden abgezogen. Es begann die Zeit der Unsicherheit, nachdem die deutschen Truppen Paris im Juni 1940 eingenommen hatten. Die Unsicherheit bestand darin, ob diese geheime Abmachung zwischen General Guisan und der französischen Armee auffliegen würde oder nicht.

Stellungsbau in der Nacht

In der Grenzbrigade 4 wurde Stellungsbau intensiv betrieben und sogar in Nachtschichten gearbeitet. Hierbei wurde eine Serie von Bildern und Skizzen kreiert, welche die Nachtschichten in dem Abschnitt Hülftenschanze zeigen (siehe Bild 7). Auch diese Bilder wurden zensiert.

Die Bunkermotive konnte ich bis dato ausfindig machen, ein Bild, das ich noch in der Sammlung habe, kann ich nicht genau zuordnen, und zwar das Bild Nummer 8:

Im Buch «Fritz Pümpin» ist dieses Bild mit «Rheinwacht 1944» betitelt. Zieht man wiederum den Abschnitt des Grenschutzbatallions 246 in Betracht, ist mir bis dato nicht klar, wo diese Brücke oder dieser Steg über den Rhein verlaufen ist. Ich hoffe, dass ich den genauen Standort noch herausfinden kann. Die Zensur wurde diesmal von Oberleutnant Otto Walliser übernommen.

Weder die Recherche im Landesmuseum, bei der Kuratorin der Baselbieter Kunstsammlung noch bei der Pümpin-Stiftung halfen mir hier weiter, ausser dass die Originalskizze von Fritz Pümpin zu diesem Bild im Landesmuseum gefunden werden kann (siehe Bild 9). Die Skizze des Landesmuseums ist identisch mit dem Bild in meiner Sammlung.

Beim Betrachten des Bildes habe ich mich immer gefragt: Wenn es sich um eine Schildwache beim Rhein handeln soll, weshalb kommen die Flieger von Norden her? Was sind es für Flieger, welche die Landesgrenze überschreiten? Aus den Geschichtsbüchern und Belegen des Zweiten Weltkriegs ist klar zu entnehmen, dass der Luftverkehr ab dem 2. September 1939 wie folgt geregelt war: «Der Verkehr von Luftfahrzeugen im Gebiet der Schweiz ist bis auf Weiteres verboten, soweit es sich nicht um Luftfahrzeuge handelt, die dem Armeekommando unterstehen oder von demselben ausdrücklich zum Verkehr zugelassen sind. Ausgenommen von diesem Verbot ist bei Tag der Einflug von Zivilflugzeugen.» Da auf Bild 8 klar ein Formationsflug mit mehreren Maschinen zu sehen ist, kann klar ausgeschlossen werden, dass es sich hier um Zivilflugzeuge handelt.

Der Schweizer Luftraum wurde immer und immer wieder missachtet, sodass Anfang 1940 143 Luftraumverletzungen registriert wurden. Hierbei wurden die Abwehrstaffeln meist zu spät oder gar nicht eingesetzt. Im Frühjahr 1940 befahl General Guisan schliesslich, auf alle ausländischen, einer kriegsführenden Macht angehörenden Militärflugzeuge ohne vorherige Warnung zu schiessen. In den Frühlings- und Sommermonaten des Jahres 1940 erfolgten durchschnittlich täglich sechs Übergriffe auf schweizerisches Hoheitsgebiet. Deutschland stand hierbei an der Spitze. Im Luftkampf schossen Schweizer Kampfflieger insgesamt elf deutsche Militärmaschinen vom Himmel, die ohne Bewilligung in den eidgenössischen Luftraum eingedrungen waren.

Wo ist das? Können Sie helfen?

Am 8. Juni 1940, nach Luftkämpfen mit Schweizer Abwehrfliegern über dem Jura, musste eine deutsche Me 110 C-1 in Oberkirch (Nunningen) notlanden. Die Reaktion aus Deutschland liess nicht lange auf sich warten: Hitler drohte mit harten Massnahmen, sollten die Angriffe auf deutsche Flugzeuge nicht aufhören. Daraufhin durften die Schweizer Piloten von 1940 bis 1943 keine Überflieger mehr angreifen. Lediglich noch die Fliegerabwehr vom Boden war im Einsatz. Den Erfolg kann man sich vorstellen: Die Flugzeuge überflogen die Schweiz zu hoch für die Reichweite der bodenbasierten Flugabwehr. Handelt es sich auf dem Bild um die geschilderten Luftkämpfe? Der damalige Schweizer Flugplatz lag bei Birsfelden (Sternenfeld) und somit klar angrenzend an die Abschnittsgrenze des Grenzschutzbatallions 246. Somit liegt die Vermutung nahe, aber ich kann die geografische Verortung noch nicht beweisen.

So bleiben mir stets Aufgaben übrig – und es kommen neue dazu: Zwischenzeitlich konnte ich ein weiteres «Pümpin-Militärbild» erwerben, das auf der Frontseite dieser Ausgabe zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass dieses Bild während der zweiten allgemeinen Mobilmachung erstellt worden ist. Diese wurde am 10. Mai 1940 ausgelöst und betraf mit fast 700 000 Wehrmännern 20 Prozent der Bevölkerung. Das Gemälde muss auch im Abschnitt der Grenzbrigade 4 entstanden sein. Es wurde am 16. August 1940 von der Zensurstelle des Territorialkommandos 4 freigegeben. Das Motiv zeigt die Ankunft von Soldaten in einem Dorf. Im Hintergrund sind zwei Bunker zu sehen, die durch einen kleinen Weg verbunden sind. Wo das wohl liegen mag? Ich bin noch am Recherchieren. Vielleicht kann mir ein Leser oder eine Leserin auf die Sprünge helfen.