Forschung für die Gesundheit unseres Waldes

28.07.2020 Baselbiet, SchweizAndres Klein

Im Leimental, im solothurnischen Witterswil, forscht eine Gruppe von neun Mitarbeitenden seit vierzig Jahren zum Thema Wald und Waldgesundheit. Draussen in der Natur werden Daten und Proben gesammelt, im Labor analysiert, am Computer ausgewertet und zum Schluss ...

Andres Klein

Im Leimental, im solothurnischen Witterswil, forscht eine Gruppe von neun Mitarbeitenden seit vierzig Jahren zum Thema Wald und Waldgesundheit. Draussen in der Natur werden Daten und Proben gesammelt, im Labor analysiert, am Computer ausgewertet und zum Schluss publiziert. Auf 188 Probeflächen erheben Förster und Naturwissenschafterinnen Daten und Proben. Die Forscherinnen und Forscher besuchen regelmässig 14 000 Waldbäume auf fast 100 Flächen in der ganzen Schweiz, um dort ihre Daten zu erheben.

Das private Forschungsinstitut

Das Institut für angewandte Pflanzenbiologie (IAP) wurde 1980 von zwei Naturwissenschafterinnen und einem Naturwissenschafter der Universität Basel als privates Forschungsinstitut gegründet. Das ist darum bemerkenswert, weil wir es in der Schweiz gewohnt sind, dass die Forschung an den öffentlichen Universitäten oder Forschungsanstalten betrieben wird. In dieser Zeit füllten Schlagzeilen über das sogenannte Waldsterben die Zeitungen. Breite Bevölkerungskreise, aber auch Fachleute machten sich grosse Sorgen um den Gesundheitszustand des Waldes.

Der Werdegang

Reinhard Eichrodt, der damalige Kantonsoberförster beider Basel, wollte als vorausschauende Person etwas genauer wissen, was damals im Wald wirklich passierte. Deshalb beauftragte er das junge Institut, damals noch in Schönenbuch, Ursachenforschung zu betreiben.

Bald schon schlossen sich andere Kantone diesen praxisnahen Forschungsaufträgen an. So verzeichnete das Institut einen guten Start. Da die Leitung darauf achtete Forschungsprojekte zu formulieren, die einen Bezug zum Wald hatten, und weil auch die Qualität der Ergebnisse stimmte, wuchs das Institut langsam und konnte sich im Umfeld der öffentlichen Forschung behaupten. Auch nach vierzig Jahren werden wissenschaftliche Resultate in renommierten Fachzeitschriften auf englisch publiziert. In schweizerischen und regionalen Medien werden die Resultate ebenfalls regelmässig veröffentlicht. Diese dienen Waldfachleuten, Verwaltungsstellen, Politikerinnen und Politikern als Informationsquellen für ihr Handeln.

Unter der Lupe

Verfolgt man die Forschungsthemen, so steht die Gesundheit der Waldbäume und alles, was diese Gesundheit gefährden könnte, im Zentrum der Forschung. Wurde zu Beginn vor allem über Gase wie Stickoxide und Ozon geforscht, so waren es anschliessend Stickstoffeinträge, Bodenversauerung und Bodenverdichtung, welche die Forschenden beschäftigten.

In den vergangenen Jahren traten immer mehr die Folgen von Wetterextremen und Klimaeinflüssen in den Vordergrund. Ob Gase, Boden, Wasser oder Hitze, der Waldbaum steht im Forschungs-Mittelpunkt. Er wird aber immer zusammen mit seinen Lebenspartnern wie Pilzen, Krautschicht, Bodenlebewesen und seinen Parasiten beobachtet und untersucht.

Der Kindertraum

Für wie viele Kinder und eventuell sogar Erwachsene wäre es ein Traum, mit dem Helikopter über die Baumwipfel zu schweben und hie und da ein paar Blätter oder Äste zu pflücken. Alle vier Jahre können das die Mitarbeitenden des IAP, wenn sie zur genauen Feststellung des Ernährungszustandes Tausende von Proben erheben müssen. Vermutlich ist es dann über den Wipfeln lärmig, anstrengend und stressig, denn Helikopterstunden sind teuer und verlangen sehr speditives Arbeiten. Und trotzdem, diese Art von Probenahme ist sehr öffentlichkeitswirksam und löst immer wieder Publizität aus.

Nicht jede Pille wird geschluckt

Menschen prägten schon immer den Wald, dessen Gesundheit und Artenzusammensetzung. Somit zeigen die Forschungsergebnisse des IAP immer auch, welche Folgen menschliches Handeln im Wald zeitigt. Die Herausforderung für die Forschenden ist es nachzuweisen, welche Tätigkeit was genau bewirkt. Dies ist zum Beispiel beim Stickstoff sehr gut gelungen. Erst als klar war, welche Schäden eine übermässige Stickstoffernährung verursacht, konnte die Politik handeln und Massnahmen vorschlagen.

Diese Kette von Beobachten, Schäden erkennen und Ursachen zuordnen bis Massnahmen verordnen, kennen wir sehr gut aus der Medizin. Der Arzt untersucht uns, stellt eine Krankheitsursache fest und verordnet eine Therapie. Beim Wald ist es ähnlich. Die Forschenden stellen Krankheiten und Schäden fest, suchen nach Ursachen, und die Politik verordnet Massnahmen. Bei beiden Ketten ist der letzte Schritt der schwierigste, denn Patienten sprechen nicht auf die Therapie an oder verweigern das Schlucken der Tabletten.

Beim Wald liegen die Therapien nicht immer auf der Hand, können grosse Auswirkungen auf andere Lebensbereiche haben oder werden von der Politik ignoriert. Eben, nicht alle Pillen werden geschluckt.

Die Wirkung

Dr. Sabine Braun, die heutige Leiterin des Instituts, bestätigt, dass es in den vergangenen 40 Jahren nicht immer einfach war, klare Wirkungszusammenhänge im Wald zu diagnostizieren. Denken wir nur an die Ozonschäden, das verminderte Wurzelwachstum, die Kronenverlichtung, das frühzeitige Absterben von Bäumen, das gehäufte Vorkommen von Angsttrieben, das Eschentriebsterben, die Schäden durch Trockenheit.

Ihr habe es geholfen, sich in der Rolle der Ärztin zu sehen, deren Aufgabe es sei, Krankheiten möglichst gut zu erkennen und Therapien vorzuschlagen. Manchmal konnte sie sich dann auch freuen, wenn die Politik die eine oder andere Therapie verordnet habe. Wichtig sei für sie und ihre Mitarbeitenden auch, dass sie viel Kontakt mit den Berufsleuten im Wald und deren Organisationen haben und in der Aus- und Weiterbildung aktiv sein können. Ebenso sei der Kontakt zu den eidgenössischen und kantonalen Fachstellen sehr wichtig, denn da könnten Weichen für einen sinnvollen Vollzug gestellt werden.

Die Menschen

Am Institut arbeiten heute neun Personen. Zwei Laborantinnen machen die Analysen, zwei Förster erheben die Proben und unterhalten die Versuchsflächen, und die Wissenschafterinnen und Wissenschafter werten nicht nur die Daten aus, sondern legen auch überall dort Hand an, wo es nötig ist.

Im interdisziplinären Team sind die Botanik, die Genetik, die Bodenkunde, die Pflanzensoziologie und einige weitere Fachrichtungen vertreten. Daneben arbeiten Studierende von Universitäten und Fachhochschulen als Praktikanten häufig mit und können so Praxiserfahrungen sammeln. Dank der praxisorientierten Forschung mit einem vielfältig ausgebildeten Team können so seit vierzig Jahren mindestens neun Menschen an einem spannenden und sinnvollen Arbeitsplatz ihren Lebensunterhalt verdienen.

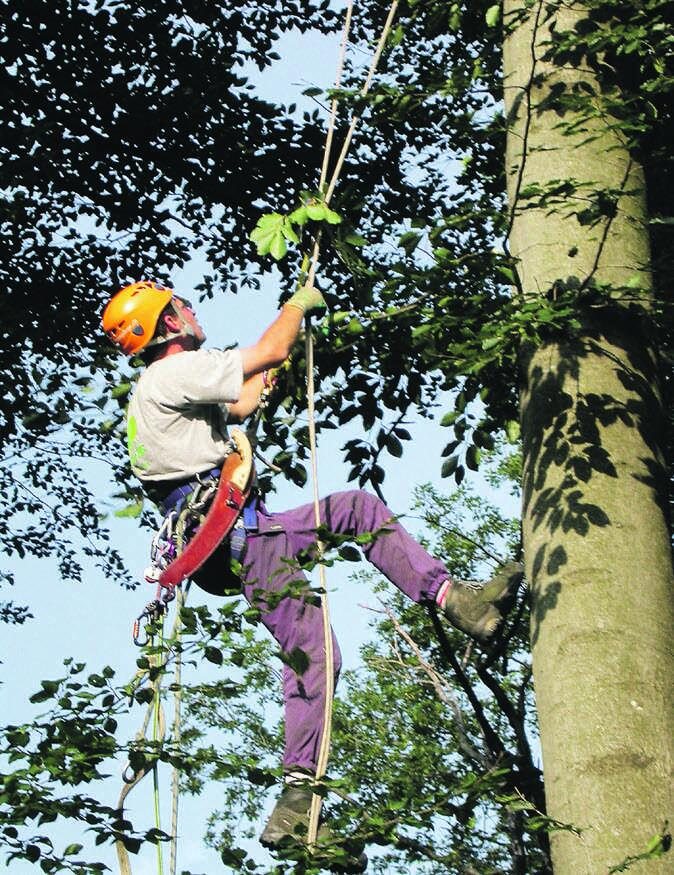

Der Forscher im Wald

akl. Moïs Groelly ist 56 Jahre alt, wohnt mit seiner Frau in Gelterkinden und ist stolzer Vater und Grossvater. Er arbeitet seit zwölf Jahren am IAP. Nach einer längeren Suche nach seinem idealen Arbeitsplatz ist der Förster dort angekommen, wo er einer sinnvollen Arbeit nachgehen kann, die ihm gefällt und ihn ausfüllt. Er verbringt 70 bis 80 Prozent seiner Arbeitszeit im Wald und ist froh, selbstständig handeln und entscheiden zu können. Ebenso wichtig findet er es, Grundlagen zu erarbeiten, um die Gesundheit des Waldes zu erhalten oder zu verbessern.

Dass er viel körperlich anpacken muss, gehört zu seinen Aufgaben, und das passt ihm auch. Da die Probeflächen fast im ganzen Jura und Mittelland besucht werden müssen, sitzt Moïs recht viel hinter dem Steuer des Autos. Trotzdem ist er in seinem Alter froh, dass es körperlich nicht mehr so streng ist wie damals als Forstwart oder Landschaftsgärtner.

Hie und da auf Bäume zu klettern, um Blattproben zu nehmen, gehört genau so zu seiner Arbeit, wie die Versuchsflächen zu pflegen. Weiter müssen die Messgeräte unterhalten und die Baummarkierungen erneuert werden. Viel Zeit nehmen die Probenahmen von Wasser und Pflanzenteilen sowie die Bewertung des Zustands der Bäume ein. Vom Boden aus die Laubdichte der Baumkronen zu bewerten oder abgestorbene Äste und Verfärbungen der Blätter zu erkennen und nach gleichen Kriterien wie alle andern im Team festzuhalten, ist eine echte Herausforderung. Das schätzt der forschende Waldarbeiter sehr, denn selbstständig sein, Verantwortung übernehmen, Abwechslung haben und das erst noch im Freien, gibt grosse Zufriedenheit.

Buche ist nicht gleich Buche

akl. In einem aktuellen Forschungsprojekt beschäftigt sich das IAP mit dem Erbgut der heimischen Buche. Der «Brotbaum» des Baselbiets hat besonders stark unter der Trockenheit der vergangenen Jahre gelitten und seine Sterblichkeit hat stark zugenommen. Im Wald kann beobachtet werden, dass es auf gleichen Böden benachbarte Buchen gibt, welche die Trockenheit ertragen und solche, die gleich absterben. Ueli Meier, der jetzige Kantonsförster, hat ein Forschungsprojekt angeregt, das prüfen soll, ob diese Unterschiede genetischen Ursprungs sind. Für diese Untersuchung wurden an Standorten mit vielen geschädigten Buchen jeweils paarweise stark geschädigte und gesunde Buchen per Helikopter beerntet. Aus den Buchenblättern wurde anschliessend die DNA extrahiert, die zurzeit am «Functional Genomics Center» in Zürich sequenziert werden. Danach analysiert das IAP die Gene zusammen mit einer Forschungsgruppe der Universität Zürich.

Werden solche Unterschiede nachgewiesen, könnte die Waldwirtschaft bald diese einheimischen und trockentoleranten Buchen fördern, statt trockenheitsresistente Exoten zu pflanzen. Nun sorgt das IAP dafür, dass wir möglichst bald wissen, welche Buchen trockenheitstolerant sind.