Die dunkle Seite der Zivilisation

19.06.2020 Baselbiet, Rünenberg, Politik, Gesellschaft«General Sutter» – der Pionier war keine Lichtgestalt

Johann August Sutter: Der «General» mit Baselbieter Wurzeln, der bei der Eroberung Kaliforniens eine wichtige Rolle spielte, wird in neueren Publikationen als fragwürdige Figur dargestellt. In Sacramento wurde sein Denkmal zuerst ...

«General Sutter» – der Pionier war keine Lichtgestalt

Johann August Sutter: Der «General» mit Baselbieter Wurzeln, der bei der Eroberung Kaliforniens eine wichtige Rolle spielte, wird in neueren Publikationen als fragwürdige Figur dargestellt. In Sacramento wurde sein Denkmal zuerst verschmiert, dann weggeräumt. Tut man Sutter unrecht? Eher nicht, wie verschiedene Schriften zeigen.

Martin Stohler

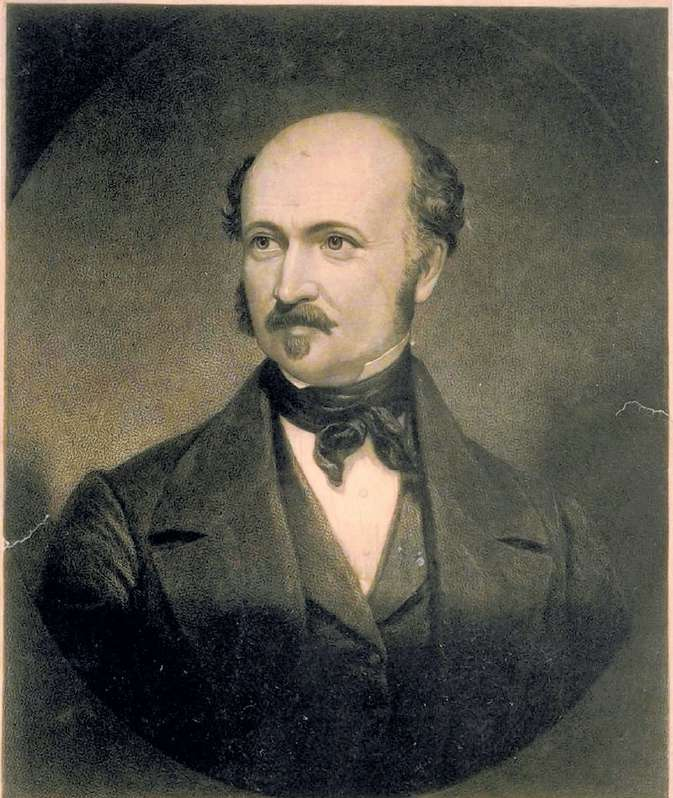

Johann August Sutter (1803–1880), Bürger von Rünenberg, war eine schillernde Figur. Aufgewachsen im badischen Kandern, machte er eine kaufmännische Lehre in Basel. 1828 heiratete er Anna Dübeld und betrieb zunächst in Aarburg, dann in Burgdorf eine Tuchhandlung. 1834 setzte er sich nach einem Konkurs nach Amerika ab und liess seine Frau und fünf Kinder mit den Schulden zurück.

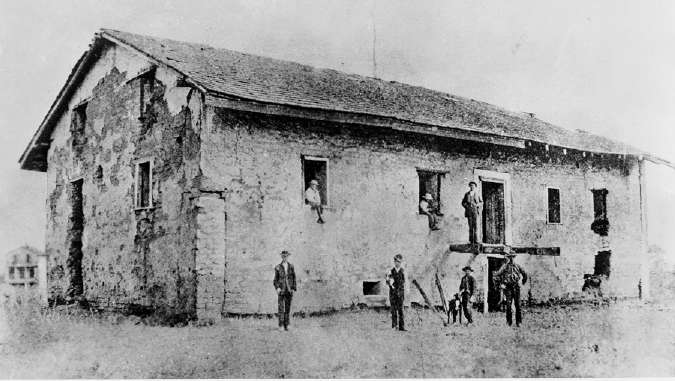

Zunächst versuchte er sich in Missouri erfolglos als Händler und Farmer. 1839 begab er sich nach Kalifornien, das damals noch zu Mexiko gehörte. Mit mexikanischem Segen errichtete er auf dem Boden der heutigen Stadt Sacramento ein Fort, das er Neu-Helvetien nannte. Weitgehend auf Pump wirtschaftend, etablierte er sich dort als Handelsherr, Farmer und Kommandant einer kleinen, zum grössten Teil aus Indianern bestehenden Privatarmee. Wie auf anderen Gutsbetrieben auch arbeiteten für Sutter weitgehend Indianer und Indianerinnen – dies unter fragwürdigen Bedingungen.

Fütterung der Indianer

Nachdem Kalifornien von Mexiko an die USA gelangt war, liess Sutter seine Frau und Kinder aus der Schweiz nach Kalifornien kommen und versuchte sich als Landverkäufer und Obst- und Weinbauer, wobei er ständig irgendwie verschuldet war. Schliesslich verliess er Kalifornien und verbrachte seinen Lebensabend mit seiner Frau und Grosskindern in Lititz (Pennsylvania). Dort hoffte er bis zuletzt, dass ihn der amerikanische Kongress für seine Verdienste um Kalifornien grosszügig entschädigen werde.

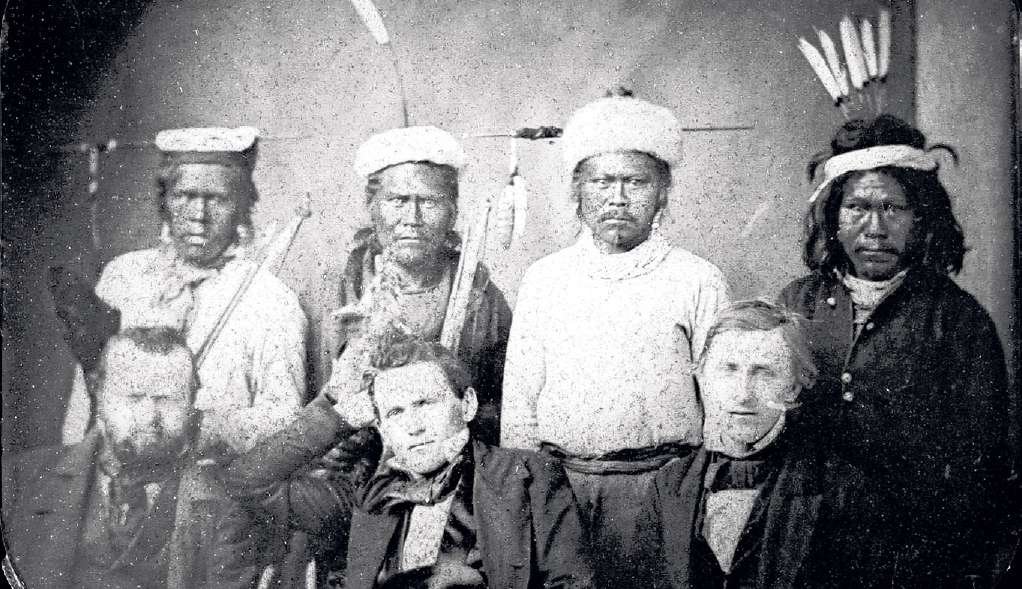

Über Sutters Behandlung der Indianer schrieb Heinrich Lienhard, ein Schweizer Auswanderer, der 1846 nach Kalifornien zog und zeitweise für Sutter arbeitete, in seinen Memoiren: «Sutter hatte nebst den vielen Weissen auch eine Anzahl Berg-Indianer in Arbeit zu verschiedenen Zwecken. Diese wurden ihm von den verschiedenen Häuptlingen, welche dann als eine Art Rottemeister dienten, zugeführt. Diese indianischen Herren wurden von Sutter auch Capitanos geheissen, um ihrer Eitelkeit zu schmeicheln. Sie erhielten auch viel besseren Lohn als die armen Teufel von gemeinen Arbeitern, welche für ein gewöhnliches Musselinhemd oder Stoff zu einem solchen oder auch Stoff zu einem Paar Musselinhosen zwei Wochen arbeiten mussten.»

Aus anderen Quellen wissen wir, dass Sutters indianische Arbeiter eine Art Geldmarken bekamen, mit denen sie lediglich in Sutters Geschäften einkaufen konnten.

Die Art, wie Sutters «indianische Arbeiter gefüttert» wurden, erinnerte Lienhard an «das Füttern einer Anzahl Schweine». Sie «erhielten in langen Trögen gekochten Weizen geschüttet, zu welchem sie sich in Reihen hinkauerten und den dampfenden, warmen Weizen vermittelst ihrer dreckigen Hände zum Mund führten».

Über Nacht eingeschlossen

Damit die indianischen Arbeiter «sich nicht etwa nach ihren Bergheimaten verirrten, ohne Abschied genommen zu haben», musste Lienhard sie «in grosse Zimmer einschliessen, Männer und Weiber». Wenn er am Morgen die Türen öffnete, «war das Aroma, welches einem entgegenquoll, selten sehr angenehm», da «keine bequemen Abtritte zu Diensten gestanden hatten». Die «nicht selten vorkommenden Desertationen» waren für Lienhard ein Hinweis darauf, dass den Arbeitern «ein solcher nächtlicher Aufenthalt auch nicht immer gut gefallen» habe.

Sutter nutzte seine Stellung als Herrscher über ein kleines Reich auch dazu aus, sich sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Dazu Lienhard: «Im Vorzimmer neben seiner Office waren immer eine Anzahl Indianerinnen. Diese, hiess es, bildeten für Sutter eine Art Harem, wovon eine die Favorite war, und die, wie man sagte – und wahrscheinlich mit allem Grund – zu jeder Zeit zu seiner Verfügung bereit sein mussten.» Ob auch zwölfjährige Mädchen zum «Harem» gehörten, ist ungewiss.

Zwangsarbeit und Sklavenhandel

In ihrem in der «Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte» (3/2019) erschienenen Aufsatz «‹General Sutter› – die obskure Seite einer Schweizer Heldenerzählung» weist die Historikerin Rachel Huber darauf hin, dass Sutter «indigene Männer und Frauen in ein Zwangsarbeitssystem einband». Dies trifft zu, wie Lienhards Erinnerungen und auch andere Quellen zeigen. Lässt sich dasselbe auch bezüglich ihrer Aussage, Sutter habe «zur Tilgung seiner Schulden mit indigenen Kindern gehandelt» sagen?

Anfang 1845 beteiligte sich Sutter mit seiner kleinen Privatarmee an einer innermexikanischen Auseinandersetzung. Während seiner Abwesenheit überfallen Indianer Siedler, stehlen Rinder und Pferde und töten einen entfernten Nachbarn Sutters. Nach der Rückkehr, so Bernard R. Bachmann in seiner Sutter-Biografie von 2005, «unterwirft Sutter mit seinen übrig gebliebenen Milizionären die unbotmässigen Stämme, richtet mehrere Rädelsführer hin und ziert zur Abschreckung das Tor zu seinem Fort mit dem Skalp eines Hingerichteten. Dafür steigt die Zahl der indianischen Waisen, die Sutter als gesuchte Arbeitskräfte gewinnbringend oder als Ratenzahlung zur Tilgung seiner Schulden an umliegende Ranchos verkauft oder vermietet.» Bachmann belegt seine hier zitierten Aussagen nicht im Einzelnen. Das quellenreiche Werk «John Sutter – A Life on the North American Frontier» von Albert L. Hurtado (2006) lässt aber keinen Zweifel daran, dass Sutter mit indianischen Kindern handelte.

Goldrausch und Genozid

Anfang 1848 wurde auf Sutters Land Gold gefunden. Die Nachricht löste ein heftiges Goldfieber aus. In Sutters eigener Legendenbildung, die in Martin Birmanns Sutter-Biografie (1868) Eingang fand, waren die Kalifornien überschwemmenden Goldsucher die Ursache für den Niedergang von Neu-Helvetien. Dabei hat man lange nicht wahrgenommen, welche Katastrophe mit dem Heer der Goldsucher über die indianische Bevölkerung hereinbrach. Zwischen 1848 und 1860 schrumpfte deren Zahl von 150 000 auf 30 000. Dies war zum einen Konflikten mit den Goldsuchern geschuldet – verschiedentlich wurden gar Stimmen laut, die dazu aufriefen, die «Wilden» auszurotten. Zum andern war es die Folge von Armut und ansteckenden Krankheiten. So schrieb ein Indianeragent 1853 an seinen Vorgesetzten: «Die Armut und das Elend dieser Indianer sind unbeschreiblich und treiben die Squaws zur offenen und abscheulichen Prostitution, wodurch sie sich mit furchtbaren und tödlichen Krankheiten anstecken.»

An der Dezimierung der indianischen Bevölkerung vor dem Goldrausch hat Sutter zweifellos einen gewissen, wenn wohl auch kleinen Anteil. In den 1840er-Jahren führte er zeitweise Kleinkrieg mit seiner Truppe gegen aufsässige Stämme. Gleichzeitig gelang es ihm aber auch, das Vertrauen von Indianern zu gewinnen. 1847, nachdem Kalifornien zu den USA gekommen war, wurde Sutter zum Unteragenten für Indianerangelegenheiten in den Stammesgebieten um den San Joaquin und den Sacramento River ernannt. Dabei wurde von ihm erwartet, dass er dank seiner Vertrautheit mit den Indianerstämmen diese dazu bewegen könne, ihre Feindseligkeiten einzustellen. 1850 trat Sutter von diesem Posten zurück. In den folgenden Jahren scheint er nicht an Auseinandersetzungen zwischen Indianern und Weissen beteiligt gewesen zu sein.

Blinde Heldenverehrung für den «General» ist fehl am Platz. Die Eroberung Kaliforniens, an der er beteiligt war, hat grosses menschliches Leid mit sich gebracht. Der Gewinn der einen war der Verlust der anderen. Was mit der indianischen Bevölkerung geschah, ist ein wesentlicher

– vielleicht sogar der wesentliche – Teil der Geschichte Sutters und vieler Pioniere. Dass dieser Teil in der Sutter-Legende stark ausgeblendet wurde, ist kein ausreichender Grund, dies weiterhin zu tun. Der «General» ist kein Held und kein Vorbild fürs 21. Jahrhundert. Seine Geschichte kann uns aber begreifen helfen, wie sich die Welt in den vergangenen 200 Jahren gewandelt hat und wo wir heute stehen.

Bücher und Publikationen zu Sutter

vs. Noch zu Sutters Lebzeiten erschien 1868 eine kleine Sutter-Biografie aus der Feder von Martin Birmann, der sich als Amtsvormund um die Interessen von Sutters in der Schweiz zurückgelassenen Frau gekümmert hatte. Diese Schrift trug wesentlich zu Verbreitung der Sutter-Legende in unserer Region bei.

Unter den neueren Sutter-Biografien fallen besonders das reich bebilderte Buch «General J. A. Sutter – Ein Leben auf der Flucht nach vorne» (Zürich 2005) von Bernard R. Bachman, das auch die fragwürdigen Seiten Sutters zeigt, sowie das auf eingehenden Forschungen beruhende Werk «John Sutter – A Life on the North American Frontier» (University of Oklahoma Press, 2006) von Albert L. Hurtado auf.

Eine Bereicherung der Memoirenliteratur zur Schweizer Auswanderung in die USA sind die umfangreichen Erinnerungen Heinrich Lienhards «Wenn Du absolut nach Amerika willst, so gehe in Gottes Namen» (Zürich 2010) an den California Trail, John A. Sutter und den Goldrausch 1846 – 1849.

Hingewiesen sei auch auf die eine kleine Studie des Historikers Martin Stohler, dem Autor unseres heutigen «Volksstimme»-Artikels über Sutter. Die Schrift trägt den Titel «Wie der General auf die Flasche kam – Johann August Sutter als Ikone» und ist im Baselbieter Heimatbuch 27 (Liestal 2009) erschienen. Der im Hauptartikel genannte Aufsatz «‹General Sutter› – die obskure Seite einer Schweizer Heldenerzählung» von Rachel Huber, der von den Medien aufgegriffen wurde, erschien in der «Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte» (Nummer 3/2019).