«Ich bin regierungstreuer geworden»

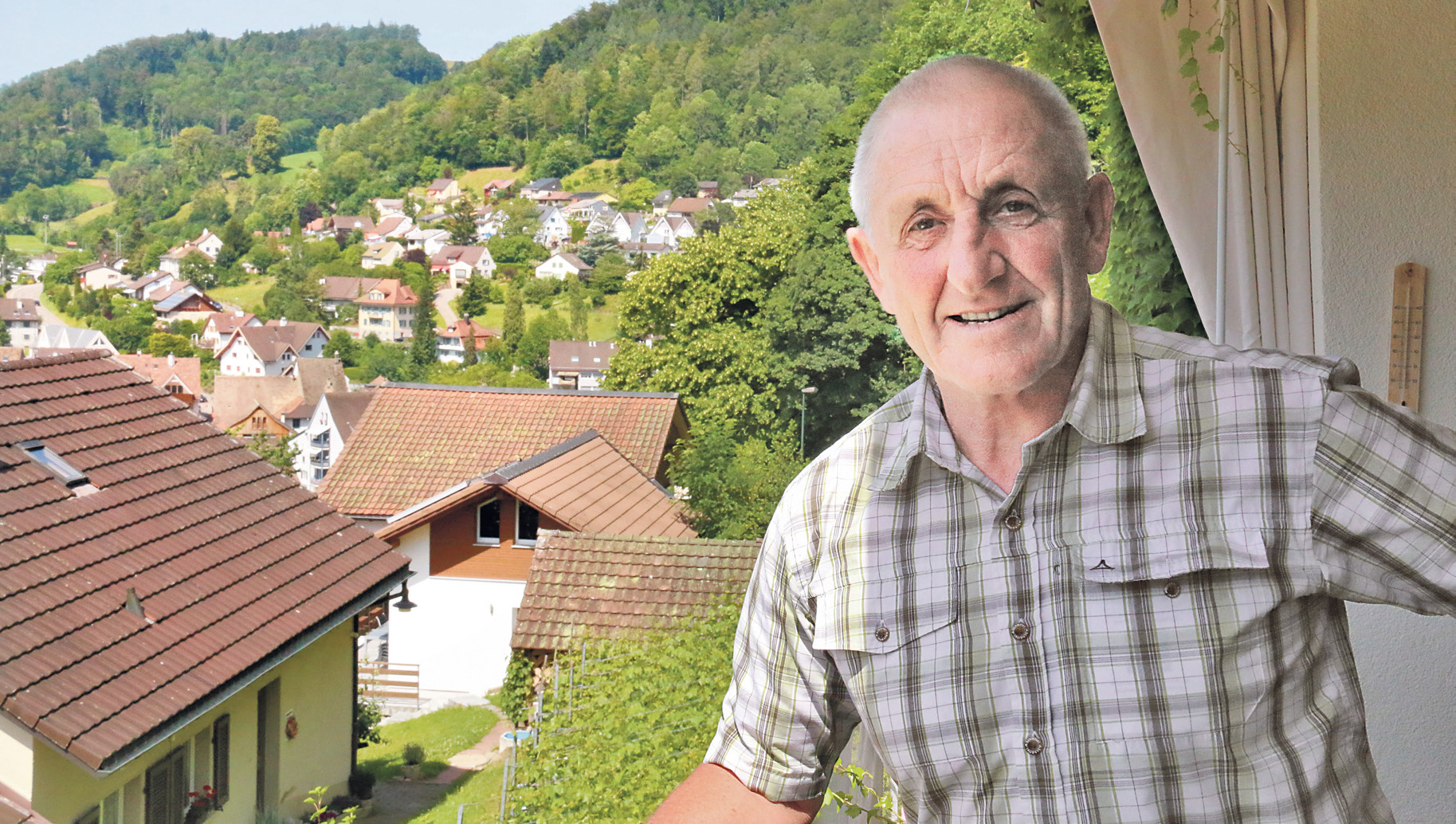

28.06.2019 Baselbiet, Oberdorf, PolitikHannes Schweizer verlässt die politische Bühne mit sportlichen Ambitionen

Das letzte und schönste von 16 Jahren im Landrat hat Hannes Schweizer als höchster Baselbieter genossen. Im Rückblick erzählt der Oberdörfer Landratspräsident von politischen Grabenkämpfen, der persönlichen ...

Hannes Schweizer verlässt die politische Bühne mit sportlichen Ambitionen

Das letzte und schönste von 16 Jahren im Landrat hat Hannes Schweizer als höchster Baselbieter genossen. Im Rückblick erzählt der Oberdörfer Landratspräsident von politischen Grabenkämpfen, der persönlichen Abrechnung eines Kollegen und warum ihm der Abschied von der Politik leichtfällt.

Sebastian Schanzer

Herr Schweizer, als Sie vor einem Jahr mit einem Glanzresultat gewählt wurden, freuten Sie sich auf den «Höhepunkt Ihrer politischen Karriere». Haben sich diese Erwartungen erfüllt?

Hannes Schweizer: Zweifellos. Ich war 32 Jahre lang aktiv in der Politik. Das letzte Jahr war das schönste davon.

Warum?

Ich genoss die vielen Begegnungen mit Leuten unterschiedlicher Herkunft und Interessen, aber auch den Einblick in ganz verschiedene Institutionen. Manchmal geht man vielleicht mit gewissen Vorurteilen an einen Ort und später merkt man: Alle wollen eigentlich das Beste für unser Land. Niemand möchte den Staat an die Wand fahren. Das ist mein positives Fazit nach diesem Jahr.

Haben Sie als Landratspräsident auch in politischer Hinsicht etwas dazugelernt?

Dazugelernt vielleicht nicht, aber das Jahr hat meine Wahrnehmung bestätigt, dass sich die Politik in den vergangenen Jahren stark ideologisiert hat. Sachvorlagen werden plötzlich zum Anlass für ideologische Grabenkämpfe. Die ausufernden Debatten entfernten sich teils weit von der Sache. Das macht mir Sorgen. Man sucht heute oft das Haar in der Suppe. Wenn von zehn Massnahmen in einem Gesetz neun unbestritten sind, dann reitet man auf dem einen Punkt herum, um dem Ganzen nicht mehr zuzustimmen. Das blockiert die Politik.

Wie erklären Sie sich diese Tendenz?

Es zieht immer mehr Leute in politische Ämter, die von einer Ideologie gesteuert werden. Alles, was ihren Ansichten widerspricht, ist für sie ein «No-Go». Das polarisiert die Politik.

Hat Ihre Partei, die SP, in den letzten vier Jahren nicht auch massgeblich zu dieser Polarisierung beigetragen?

Es ist üblich, dass eine Partei, die nicht in der Regierung sitzt, eine forschere Politik betreibt. Das konnte man auch bei der SVP beobachten, als sie nicht in der Regierung vertreten war. Jetzt ist die Konkordanz wiederhergestellt und ich erhoffe mir durchaus, dass jetzt wieder konstruktivere Politik im Landrat betrieben wird. Ich wünsche mir auch, dass sich die Landräte mit Vorstössen etwas mehr zurückhalten. Heute fallen pro Jahr fast doppelt so viele Geschäfte an wie zu Beginn meiner Amtszeit 2003.

Das zeugt doch davon, dass die Parlamentarier eifrig arbeiten. Was spricht dagegen?

Ich habe festgestellt, dass sich viele Vorstösse wiederholen, nicht stufengerecht sind oder einfach unrealistische Forderungen beinhalten. Man verlangt von der Regierung oft Dinge, die ausserhalb ihres Einflusses liegen. Ich frage mich immer: «Wie würde ich reagieren, wenn das Parlament mich als Regierungsrat mit so viel Arbeit zudeckt?» Denn einerseits will es das Personal in der Verwaltung reduzieren, andererseits schanzt es ihm immer mehr Arbeit zu. Man merkt: Ich bin in diesem Jahr verfassungsgläubiger und regierungstreuer geworden.

… und kritisch gegenüber Ihren Landratskollegen. Haben Sie langsam genug vom Landrats-Betrieb?

Wir haben nichts Substanzielles zustande gebracht. Der Margarethenstich wurde vom Volk abgelehnt, bei der Mehrwertabgabe haben wir die Gemeindeautonomie mit Füssen getreten und bei der Entwicklung und Erschliessung von Salina Raurica treten wir an Ort und Stelle. Vom Volk werden wir oft wieder auf Feld eins zurückgerufen.

Das könnte im November auch bei der kantonalen Umsetzung der Steuervorlage 17 passieren. Die Linke verweigerte der Vorlage grösstenteils die Zustimmung.

Es hätte wenig gebraucht, um dort einen Kompromiss zu finden. Aber es herrschte auch da diese Blockade zwischen links und rechts. Das war für mich enttäuschend. Nun wird die Umsetzung der nationalen Unternehmenssteuerreform verzögert und wenn das Volk, wie anzunehmen ist, sie ablehnt, dann zieht ein weiteres Jahr ins Land ohne Resultat.

Und Sie mussten als Sitzungsleiter der Debatte zuschauen, ohne eingreifen zu können.

Während dieser Debatte hatte ich tatsächlich ein Problem mit meiner Funktion. Ich hätte mich gerne ab und zu eingemischt. Mein Puls ist bei gewissen Voten schon in die Höhe geschnellt.

Ihre Vorgängerin Elisabeth Augstburger durfte immerhin rekordverdächtige sieben Stichentscheide fällen.

Ich musste keinen einzigen Stichentscheid geben. Das ist in diesem Kanton schon lange nicht mehr passiert.

Wie leicht ist Ihnen die Leitung des Landrats-Betriebs gefallen? In einem Zeitungsbericht stand einmal, Sie seien chaotisch veranlagt.

Das war vor gut zwei Jahren. Die beiden Journalisten hatten mir damals sogar die Kompetenz abgesprochen, das Landratspräsidium zu übernehmen. Klar ist, die Aussage kam für viele meiner Landratskollegen überraschend. Es war eine Abrechnung eines Mitglieds des Landrats im Zusammenhang mit einem Antrag, den ich unterstützte. Immerhin hat mich der Landrat mit einem koreanischen Resultat zum Präsidenten gewählt und in meinem Amtsjahr ist in keinem Moment ein Chaos entstanden. Die Leitung war, bedingt durch meine Erfahrung als Gemeindepräsident, keine grosse Herausforderung für mich.

Und wie stehts mit den anderen Aufgaben des Präsidiums? Repräsentieren und Reden halten, ist das Ihr Ding?

Es klingt jetzt vielleicht überheblich, aber meine Reden kamen immer gut an. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Botschaft mit einfacher Sprache vermittelt habe. Ich bin immer authentisch geblieben.

Haben Sie ein persönliches Rezept für gute Reden?

Ja. Ich setze mich an den Tisch und überlege mir einen guten Einstieg. Dann schreibe ich meine Botschaft und am Ende versuche ich eine Pointe und einen philosophischen Abgang zu machen, der zum Nachdenken anregen soll. Das Ganze vermische ich gerne mit etwas Humor und Ironie. Das kommt in der Regel gut an.

Wie stand es um Ihren Alkoholkonsum im vergangenen Jahr?

An den rund 170 Anlässen, die ich als Landratspräsident besucht habe, war ich sehr zurückhaltend. Ich weiss, mein Body-Mass-Index darf sich in Anbetracht meiner sportlichen Ambitionen nicht verschlechtern. Jedes halbe Kilo mehr ist zu viel. Aber selbstverständlich habe ich bei jedem Gastgeber angestossen. Abgestürzt bin ich nie. Man hat ja auch eine Vorbildfunktion.

Auch ohne übermässigen Alkoholkonsum dürfte dieses Jahr aber an Ihren Kräften gezehrt haben.

Zugegeben: ich habe den Aufwand unterschätzt. Landratspräsident zu sein ist ein 50-Prozent-Job. Ich ziehe den Hut vor Leuten, die das Amt übernehmen und noch berufstätig sind. Es darf aber eigentlich nicht so sein, dass nur Pensionierte das Amt ausüben können. Wir sind ein Milizparlament.

Wie oft waren Sie als höchster Baselbieter denn auf Achse?

Ich habe etwa 280 Einladungen erhalten. Immer wenn ich Zeit hatte, bin ich den Einladungen gefolgt, manchmal auch nur aus «Gwunder». Beispielsweise wurde ich als einziger Politiker der Nordwestschweiz an die Preisverleihung des Gottlieb-Duttweiler-Instituts in Rüschlikon am Zürichsee eingeladen. Warum, ist mir heute noch ein Rätsel. Diese Ehre liess ich mir nicht entgehen. Die Plattform für künstliche Intelligenz Watson erhielt den Preis, der Schachweltmeister Garry Kasparov hielt die Festrede. Ich ging also dahin, um die Reden zu hören: alle auf Englisch. Ich spreche aber kein Englisch. Eineinhalb Stunden sass ich im Saal, lachte, wenn die anderen lachten und klatschte, wenn die anderen klatschten. Es war zwar eine wunderschöne Gegend, aber im Nachhinein muss ich sagen: Diesen Weg hätte ich mir sparen können.

Sie waren als Gemeinderat in 16 Jahre in der Exekutive und als Landrat 16 Jahre in der Legislative tätig. Was lag Ihnen besser?

Ich bin der typische Exekutivpolitiker. Da gibt es keine Zweifel. Für die Legislative bin ich zu harmoniebedürftig. Im ersten Halbjahr im Landrat erlebte ich einen politischen Kulturschock. Ich sagte mir: «Die Legislatur mache ich zu Ende, aber dann trete ich zurück.» Irgendwie hat es mich dann trotzdem reingezogen.

War denn Titterten das richtige Pflaster für einen «harmoniebedürftigen» Politiker?

Ja, im Dorf pflegten wir eine politische Kultur, wie man sie sich wünscht. In den 16 Jahren wurde von der Gemeindeversammlung keine einzige Vorlage zurückgewiesen, auch kein Referendum. Es herrschte ein grosser Zusammenhalt im Dorf.

Das Klima hat sich mittlerweile verschlechtert, wie der jüngste Rücktritt eines Gemeinderats und die verzweifelte Suche nach einer Nachfolge zeigt.

Seit ein paar Jahren läuft es nicht mehr so gut. Das zu sehen, tut mir natürlich weh. Ich hüte mich, die Situation näher zu beurteilen und mache niemandem einen Vorwurf. Aber ich glaube, die meisten Probleme entstehen wegen fehlender Kommunikation. Zudem stelle ich fest – und das gilt nicht nur für Titterten: Die Stärke eines Politikers, egal auf welcher Ebene, zeigt sich erst, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Politik bedeutet in der Exekutive nicht nur, zu verwalten, sondern Entscheidungen zu treffen, sie zu kommunizieren und auch einmal Fehler einzugestehen.

Was war denn Ihr grösster Fehler als Politiker?

Das müssen andere entscheiden.

Kommende Woche nehmen Sie Abschied von der politischen Bühne. Fällt Ihnen das leicht?

Von der Politik ja, was mir aber fehlen wird, sind die Begegnungen mit den vielen tollen Menschen aus der Politik und Verwaltung und der Landeskanzlei. Langweilig wird es mir bestimmt nicht werden. Das erste Mal in meinem Leben werde ich keine Verpflichtungen haben, ausser meinem kleinen Rebberg und – als Platzwart des FC Oberdorf – den Rasen zu pflegen. Das heisst, ich werde vermehrt meinen Hobbys frönen können: Dazu gehört das wöchentliche Fussballspielen, Velofahren, Ski- und Bergtouren. Das sind Leidenschaften, die vor allem im vergangenen Jahr zu kurz kamen.