Von Stein zu Stein: Der Kantons geometer geht hart an der Grenze

29.12.2023 Baselbiet, Gemeinden, RegionPatrick Reimann wanderte mit seinem Bruder in 27 Tagesetappen während 232 Kilometern einmal um den ganzen Kanton – «Banntage» der besonderen Art

In 27 Etappen hat Kantonsgeometer Patrick Reimann zusammen mit seinem Bruder die Grenze rings ums Baselbiet ...

Patrick Reimann wanderte mit seinem Bruder in 27 Tagesetappen während 232 Kilometern einmal um den ganzen Kanton – «Banntage» der besonderen Art

In 27 Etappen hat Kantonsgeometer Patrick Reimann zusammen mit seinem Bruder die Grenze rings ums Baselbiet abgeschritten. Der Weg geht durch Wälder, Wiesen, Felder, über Jurahöhen und auch dem Rhein entlang. Er führt von Grenzstein zu Grenzstein – 1332 Exemplare haben die beiden Brüder gefunden. Hinter manchen stecken seltsame Geschichten.

Urs Buess

Am Anfang war es eine Frühlingswanderung, dann wurde die Sache zu einem Projekt und schliesslich zu einer ausgedehnten und wissenschaftlichen Recherche über die Grenzsteine rings ums Baselbiet. Und das kam so: Am 1. Mai 2020 brachen der Baselbieter Kantonsgeometer Patrick Reimann und sein Bruder Stefan in Schönenbuch zu einer Wanderung entlang der Kantonsgrenze und damit auch entlang der Grenze zu Frankreich auf.

Nach den ersten paar Schritten drohte ihr Vorhaben, genau der Grenzlinie zu folgen, bereits zu scheitern. Die Landesgrenze verlief durch ein privates Grundstück. Zum Glück wurde eine Bewohnerin des Hauses auf die ratlosen Wanderer aufmerksam. Sie erlaubte ihnen, den Garten zu durchqueren.

Maximal zehn Meter wollten sie vom genauen Grenzverlauf abweichen, hatten die beiden beschlossen und stiessen in Oberwil auf das nächste Hindernis, und zwar in Gestalt von Soldaten, die sie mit geladenem Sturmgewehr davon abzuhalten gedachten, französisches Staatsgebiet zu betreten. Es war Corona-Zeit, es galten strikte Regeln und es winkten satte Bussen, falls man die Grenze überquerte. Als die Wanderer dann kurze Zeit später das Kuriosum des «Benkenspitzes» erreichten, eines fast 800 Meter langen und an der engsten Stelle nur rund 60 Meter breiten Zipfels, der ins Elsass hineinragt und den sie nun abzuschreiten hatten, war den beiden Reimanns klar, dass sie ihr Abenteuer über diesen ersten Tag hinaus ausdehnen und den ganzen Kanton umrunden wollten. Das Projekt «Hart an der Grenze» war geboren.

Es wechseln Bärg und Täli …

232 Kilometer lang ist die Baselbieter Grenze, 102 Kilometer auf Grenzpfaden und -wegen, 130 Kilometer über Wiesen, durch Wälder und Bäche, Dickicht, Geröll und Fels, teils abschüssig, wenig flache Strecken. Der höchste Punkt liegt auf 1157 Metern über Meer beim Chellenchöpfli oberhalb Reigoldswil, der tiefste auf 254 Metern bei der Birsmündung in Birsfelden. Was die Brüder Reimann noch nicht wussten, als sie nach der ersten Wanderung das Projekt beschlossen: 27 Tagesetappen würden sie brauchen, um den ganzen Kanton zu umrunden.

Das tönt nun fürs Erste nicht nach sportlicher Höchstleistung, aber darum ging es den beiden auch nicht. Als Kantonsgeometer persönlich etwas vorbelastet, rückte Patrick Reimann das in den Fokus, was eine Grenze sichtbar macht: die Grenzsteine. Rund 2500 Grenzsteine soll es auf der Baselbieter Grenze theoretisch geben, sagt Reimann, gut die Hälfte davon – nämlich 1332 – seien protokolliert und einige davon haben die Reimanns auf ihrer Grenzwanderung neu entdeckt, weil sie zu jenem Zeitpunkt entweder verschüttet, überwachsen oder sonst wie unauffindbar geworden waren.

Bischofsstein in fünf Metern Höhe

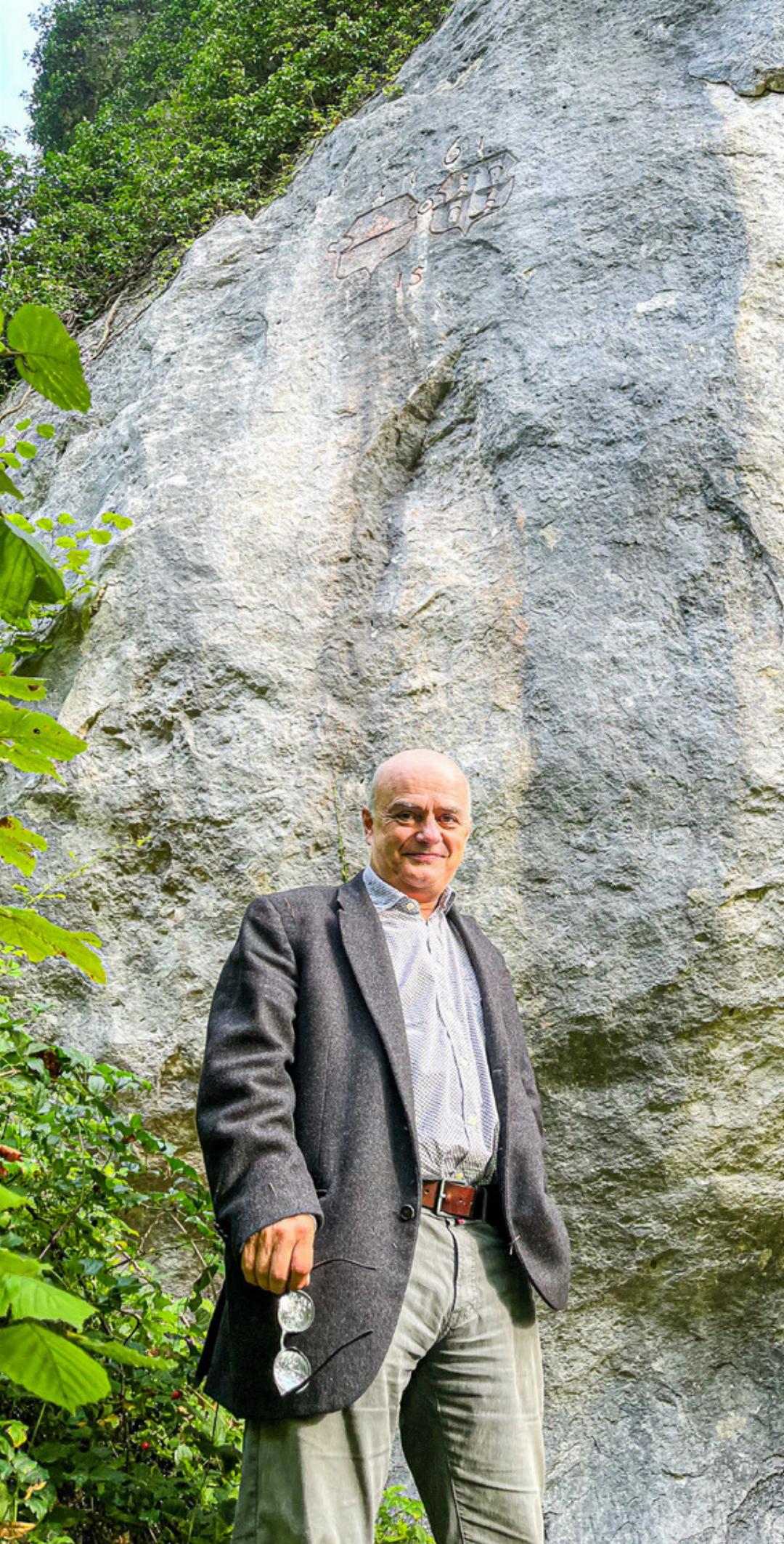

Zum Beispiel beim «Wächter». Der «Wächter» ist ein markanter Felskopf über der Kantonsstrasse zwischen Röschenz und Kleinlützel. Auf dem Weg von der «Challhöchi» oberhalb von Burg im Leimental bis zum «Wächter» hatten die Gebrüder Reimann bereits einige unterschiedlich alte Grenzsteine gefunden, die zwischen 1674 und 1955 gesetzt worden waren. Sie hatten deren genauen Standort und die Beschaffenheit protokolliert, die eingravierten Jahreszahlen und Kantonswappen fotografiert und standen nun unterhalb des «Wächters», wo laut historischen Karten aus dem Berner Staatsarchiv ein gewisser Grenzstein Nr. 15 zu finden sein müsste. Sie suchten den Boden rings um den «Wächter» minutiös ab. Das Gelände ist sehr steil, die Suche war entsprechend beschwerlich. Doch da war nichts.

Bis einer der beiden den Blick in die Höhe wandte – und dort auf fünf Metern über dem Waldboden die gesuchte Grenzmarkierung entdeckte. Sie ist in den Felsen gemeisselt, zeigt die Jahreszahl 1761, das Solothurner Wappen und das Wappen des damaligen Landesherrn und Fürstbischofs Joseph Wilhelm Rinck von Baldenstein (1704–1762) sowie die Nummer 15. Im Lauf der Jahrhunderte war diese Wegmarke aus dem kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung verschwunden und ist nun dank der Recherchen der Gebrüder Reimann wieder aufgetaucht. Aus welchen Gründen der Fürstbischof von Baldenstein die Grenzmarkierung nicht auf einem ganz normalen Grenzstein, sondern in luftiger Höhe anbringen liess und wie die Gravur technisch bewerkstelligt wurde, bleibt wohl Geheimnis. Dazu jedenfalls fand Patrick Reimann in den Beständen des Berner Archivs keine Angaben.

Fürstbischof von Baldenstein, der im Bistum Basel die politische und wirtschaftliche Macht von 1744 bis 1762 innehatte, liess die Steine, die heute das Baselbiet vom Kanton Solothurn trennen, ein Jahr vor seinem Tod setzen. 50 sollen es gewesen sein. Einige sind wie beim «Wächter» nicht nur mit den Wappen der beiden anliegenden Gebietshoheiten geschmückt, sondern mit dem Wappen des amtierenden Bischofs. «Bischofssteine», nennt Patrick Reimann diese aussergewöhnlichen Exemplare. Neben dem Fürstbischof von Baldenstein haben sich eine ganze Reihe anderer geistlicher Herrscher auf diese Weise mit ihrem Wappen verewigt – einige schon über hundert Jahre zuvor. Der älteste inventarisierte Grenzstein steht in Wahlen und stammt aus dem Jahr 1621.

Irgendwann im Lauf der Expedition rund ums Baselbiet fragte sich Patrick Reimann: «Ist das, was ich da mache, nun eigentlich mein Hobby oder mein Beruf?» Die Wanderungen hat er zwar in seiner Freizeit geplant und in Angriff genommen, doch irgendwann meldete sich sein Pflichtgefühl als Kantonsgeometer. Zum Beispiel dort, wo auf alten Karten eingezeichnete Grenzsteine zu finden waren, draussen auf der Landschaft aber nicht. Nicht immer gab es überraschende Entdeckungen wie etwa beim «Wächter». So bleibt bereits der nachfolgende Stein, der unterhalb des «Wächters» an der Lützel stehen und die Nummer 16 tragen sollte, unauffindbar. Wahrscheinlich wurde er ausgegraben, weil jemandem der Grenzverlauf nicht passte, oder er wurde einfach gestohlen.

Treue Berntreue

Es mutet an wie ein Scherz, dass ziemlich genau dort, wo der verschollene Grenzstein platziert sein sollte, eine kleine Hinweistafel am Ufer des Baches steht, die die Grenze zwischen den Fischereirevieren Kleinlützel und Röschenz markiert, und zwar so: «Kanton Bern | Kanton Solothurn». Bei einem Baselbieter Kantonsgeometer löst das «Kanton Bern» ein gewisses Stirnrunzeln aus, da das Laufental inklusive Röschenz sich doch schon vor 30 Jahren dem Kanton Basel-Landschaft angeschlossen hat. Da leben offenbar ein paar hartnäckige Berntreue im Laufental. In Wahlen hat Reimann einen Grenzstein aus dem Jahr 2014 entdeckt, auf dem statt des Baselbieter Stabs das Berner Wappen eingemeisselt ist.

«Wir sind auf viele Rätsel gestossen», sagt Reimann. «Einige haben wir lösen können, andere nicht.» Erfolg hatten die Brüder beispielsweise im abschüssigen Gelände zwischen Duggingen und Hochwald, wo auf historischen Plänen von 1761 ein Stein vermerkt ist. Da war vorerst nichts zu finden. Doch nach langer Suche entdeckten sie einen länglichen Quader halb vergraben und total vermoost am Boden liegend, der ganz offenkundig hätte gesetzt werden sollen. Von der Form her war es zweifellos ein Grenzstein, allerdings fehlten eingemeisselte Wappen oder Jahreszahl. Der Stein war dorthin transportiert worden, aber dann in Vergessenheit geraten. Was war da geschehen? Einfach nur «schludrige» Arbeit? Vor mehr als 250 Jahren? Da war nun Kantonsgeometer Reimann gefordert: Er sorgte kraft seines Amtes dafür, dass der Grenzstein ordentlich mit Wappen und Jahreszahl versehen an seinem Bestimmungsort einbetoniert wurde. An den Restaurierungskosten beteiligte sich der Kanton Solothurn, so wie es Basel-Stadt auf dem «Bruderholz» tat, wo Reimann am Wegrand umgekippte Grenzsteine traf, die nun wieder aufrecht am richtigen Ort stehen.

Viele der 1332 inventarisierten Grenzsteine sind nüchterne, quaderförmige Gesteinsbrocken, so um die 400 Kilogramm schwer, versehen mit Wappen und Jahreszahlen, manchmal auch mit den Kantonskennzeichen BL, SO, AG. Manche sind von Wind und Wetter durch all die Jahrzehnte und Jahrhunderte gezeichnet. Hinter vielen verbergen sich Geschichten. Zum Beispiel hinter dem Galgenstein. Er liegt unmittelbar neben der Strasse, die von Liestal hinauf zur «Schönmatt» führt; er verdankt seinen Standort und Namen dem Mathematiker Georg Friedrich Meyer (1645– 1693), der im Auftrag des Bischofs die Grenze des damaligen Kantons Basel vermessen hat und die Grundlagen für den heute noch geltenden Grenzverlauf festlegte. Der heutige Kantonsgeometer erzählt mit grossem Respekt, wie genau dieser Meyer vor mehr als 350 Jahren mit sehr einfachen Hilfsmitteln die Standorte der Grenzsteine im Abstand von 300 Metern festgelegt hat. Er tat dies mit der «Basler Rute» oder auch «Baselspäge», einer 4,5 Meter langen Kette, und dem «Feldschuh», der einer Länge von 32 bis 33 Zentimetern entspricht.

Ein Galgenstein

Da Meyer nicht nur messen und berechnen konnte, sondern auch über historisches Wissen verfügte, nannte er diesen einen Grenzpunkt «Galgenstein». Er wurde 1678 gesetzt und auf der Baselbieter Seite ziert ihn der Liestaler Stab. In unmittelbarer Nähe dieses Steins hatten die Solothurner 1531 einen Galgen hingestellt, den die Basler entfernten und so die Solothurner zu einem militärischen Aufmarsch provozierten, was als Galgenkrieg in die Geschichte einging. Zur Schlacht kam es nicht, weil die Eidgenossenschaft schlichtend eingegriffen hatte.

Neben Georg Friedrich Meyer wird ein weiterer Mathematiker mit Grenzsteinen in Verbindung gebracht, und zwar der berühmte Daniel Bernoulli (1700–1782), der sich nicht nur mit der Erfindung mathematischer Gleichungen in der Geschichte der Wissenschaft verewigt hat, sondern auch als Basler Physikprofessor Pionierarbeit leistete. Als erster Forscher überhaupt machte er sich daran, die Höhen der Baselbieter Juraketten zu messen. Mit einem sogenannten Barometer – ein Gerät, das auf Luftdruck reagiert – bestimmte er die Höhenlage von Waldenburg, Langenbruck und der Wannenflue, die unmittelbar neben der Kantonsgrenze zwischen Baselland und Solothurn oberhalb von Langenbruck liegt. Sehr genau war die Messmethode nicht, aber Bernoulli kam der heute geltenden Höhe recht nah.

Die Expedition für die Ermittlung der Höhenlagen in Waldenburg, Langenbruck und der Wannenflue dauerte vom 13. bis 16. Mai 1755. Aber eigentlich waren die Höhenmessungen nur ein Nebenprodukt. Bernoulli war nicht in erster Linie nach Langenbruck und auf die Wannenflue gereist, um sein Barometer zu testen. Nein, er tat dies, um zusammen mit dem Protokollführer der Basler Staatskanzlei und dem damaligen Kantonsgeometer im unwegsamen Juragelände die genaue Grenze zwischen Solothurn und Basel zu eruieren und verbindlich festzulegen. Seit mehr als 200 Jahren stritten sich die beiden Kantone über den Grenzverlauf, mehrere Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis geblieben, und nun wollte die Basler Regierung Gewissheit und schickte die fachlich ausgewiesene Delegation in den Jura, zu der eben Bernoulli gehörte. So beschreibt es der Sissacher Kulturingenieur Martin Rickenbacher 2001 in einem Artikel über «Die ältesten Höhenmessungen in der Basler Landschaft» in der «Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde». Da Bernoulli damit nicht nur das Verdienst zukam, einen Grenzstreit gelöst, sondern auch, nebenbei, erstmals die Jurahöhe erfasst zu haben, fanden es der heutige Baselbieter Kantonsgeometer Reimann und sein Bruder angemessen, den Grenzstein in der Nähe der Wannenflue als Bernoulli-Stein im Inventar festzuhalten.

Anspruch auf Wisenbergturm

Kann man die Landschaft überhaupt geniessen, wenn man ständig nach Grenzsteinen Ausschau hält? «Ja, gewiss», sagt Reimann. «Faszinierend sind die einsamen Grenzwege im Laufental und unvergesslich der Blick aufs Alpenpanorama in der Gegend des ‹Chellenchöpfli›.» Landschaftlich hält er diese Strecken für die Höhepunkte seiner Kantonsumrundung. Aber natürlich galt sein Hauptinteresse dem Grenzverlauf und da fielen ihm einige Besonderheiten auf. Immer wieder stellte er fest, dass die Kantonsgrenze nicht durchging, wo man sie natürlicherweise hätte vermuten können – etwa auf dem Grat eines Hügelzugs. Nein, sie zieht sich häufig mitten durch unwegsame Abhänge und kein Mensch kann erklären, warum das so ist. Speziell ist auch die Situation von Roggenburg, ganz hinten im Laufental. Die Gemeinde hat keinen einzigen Meter gemeinsamer Grenze mit Baselland – und ist dennoch keine Exklave. An einem einzigen Punkt nur hängt sie an einem Zipfel der Baselbieter Gemeinde Liesberg.

Ein anderes Kuriosum: Auf dem Wisenberg macht die Grenze einen seltsamen Ausfallschritt ins Solothurnische und sichert so dem Baselbiet den alleinigen Anspruch auf den Aussichtsturm zu.

Eine sonderbare Geschichte verbirgt sich hinter dem Dreieckstein in Anwil, wo sich nicht nur die Grenzen der drei Gemeinden Wittnau (AG), Kienberg (SO) und Anwil (BL) treffen, sondern eben auch die Grenzen der drei Kantone Aargau, Solothurn und Baselland. Der Dreieckstein liegt mitten in einem ziemlich steilen Hang, der als «Heimetlose» in den Karten verzeichnet ist. Patrick Reimann erzählt, dass gemäss älterer Legenden keiner der drei betroffenen Kantone für dieses Gebiet habe zuständig sein wollen, weil dort Heimatlose – heute würde man wohl sagen «Sans-Papiers» – gehaust hätten. Schliesslich habe das Baselbiet das Gebiet übernommen, weshalb der Grenzverlauf dort einen merkwürdigen Abstecher Richtung Norden mache.

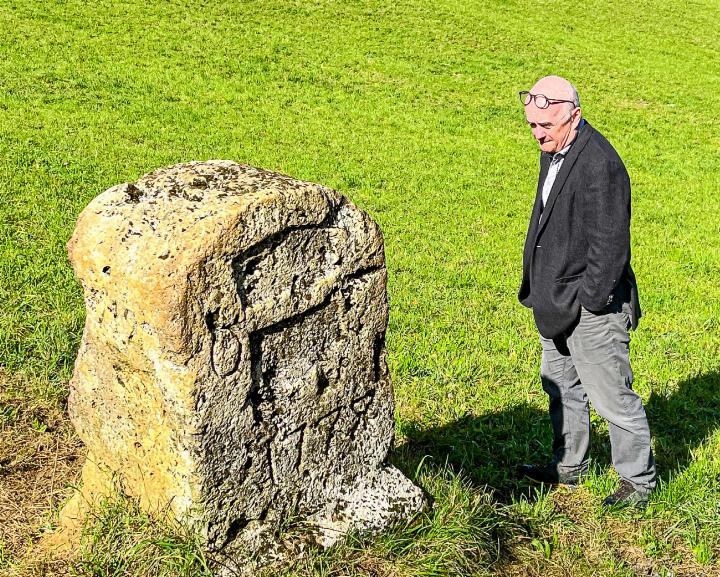

So, wie im Laufental die alten Grenzsteine von der früheren Berner Herrschaft zeugen, so erinnern in der Nachbarschaft des Fricktals alte Markierungen an ein unterdessen untergegangenes Reich. Auf einer abfallenden Wiese zwischen Hersberg und Olsberg steht mittendrin ein ausnehmend mächtiger Stein. «Er ist mindestens eine Tonne schwer», sagt Patrick Reimann. Schaut man sich den Koloss näher an, entdeckt man ein Wappen, das weder einem Baselbieter Stab noch der Aargauer Flagge gleicht. Es ist das Wappen der Habsburger, die bis 1799 über das Fricktal herrschten.

Das Baselbiet wird kleiner

Nicht alle Grenzsteine können genau auf der Grenze stehen – dann nämlich, wenn ein Gewässer wie der Rhein zwei Gebiete trennt. Hier behelfen sich die Geometer mit «Rückmarken», die vom Ufer aus anzeigen, wo der Grenzverlauf durchgeht. Im Fall des Rheins dürfte sich diese Linie in den nächsten Jahren verschieben, wie Patrick Reimann erzählt. Bis ins Jahr 2005 folgte der Grenzverlauf dem sogenannten Talweg. Je nach Biegung des Flusses weicht der Talweg von der Rheinmitte nach links oder rechts ab, genauso wie ein darin treibendes Schiffchen es tun würde. Bei Muttenz rückt das imaginäre Schiffchen die Landesgrenze von der Flussmitte wechselhaft näher ans Ufer heran. Nun haben sich aber Deutschland und die Schweiz im Jahr 2013 geeinigt, dass künftig nicht mehr der «Talweg» den Grenzverlauf bestimmen soll, sondern die Rheinmitte. Sobald der Vertrag von Deutschland endlich ratifiziert ist, wird sich die Grenze wechselhaft nach Süden und nach Norden verschieben und Muttenz – somit auch das Baselbiet und die Schweiz – wird um einige Aren kleiner.

Viele der Erkenntnisse, die Patrick Reimann und sein Bruder gemacht haben, sind heute auf dem Geoinformationssystem des Kantons Baselland (Geoview) nachzulesen. Einen ausführlichen Überblick über alte, neue, neu entdeckte, verschollene Grenzsteine und die Geschichten dahinter wird Patrick Reimann im kommenden Sommersemester an der Volkshochschule beider Basel geben. Vorgesehen sind zwei Vorlesungen und zwei Exkursionen (siehe Kasten). Zudem plant Patrick Reimann ein Buch, in dem er den neusten Stand der Grenzstein-Forschung im Baselbiets darlegen wird.

Grenzsteine auf Geoview

ubu. Die Vorträge und Exkursionen über die Baselbieter Grenzsteine an der Volkshochschule beider Basel von Patrick Reimann finden am 16./20./23./27. April 2024 statt. Sie werden unter dem Titel «Hart an der Grenze» aufgeführt. Anmeldungen für diese Kurse sind möglich, sobald das neue Programm im März 2024 gedruckt und auf www.vhsbb.ch veröffentlicht wird.

Die von Kantonsgeometer Reimann inventarisierten Grenzsteine sind im Internet auf dem Baselbieter Geoinformationssystem zu sehen – https://geoview.bl.ch. Unter dem Balken «Themen» (links oben) klickt man das Kapitel «Historische Grenzsteine» an. Es erscheinen die Unterkapitel «Kantonsgrenzsteine (1761)», «Kantonsgrenzssteine (1744–1761)» oder auch nur «Kantonsgrenzsteine». Klickt man eines der Unterkapitel an, tauchen auf der Landeskarte die Standorte der inventarisierten Steine auf. Um Informationen und auch Fotos über einzelne Grenzsteine zu erhalten, muss man oberhalb der Landeskarte zuerst auf den kleinen, blauen Punkt «i» (Information) klicken – und danach auf den gewünschten Grenzstein doppelklicken. Unterhalb der Karte erscheint darauf der Hinweis «Datenblatt» und klickt man dieses an, erfährt man viel Wissenswertes über den betreffenden Grenzstein. Manchmal braucht es zwei bis drei Versuche, bis das «Datenblatt» auftaucht.