Deutliche Spuren hinterlassen

21.03.2024 Bezirk Liestal, Kultur, GesellschaftWalter Niederberger geht nach einem Vierteljahrhundert als Denkmalpfleger in Pension

Zusammen mit seiner Chefin Brigitte Frei hat Walter Niederberger die Baselbieter Denkmalpflege auf einen «modernen» Kurs gebracht: Es steht nicht mehr nur die Schönheit eines ...

Walter Niederberger geht nach einem Vierteljahrhundert als Denkmalpfleger in Pension

Zusammen mit seiner Chefin Brigitte Frei hat Walter Niederberger die Baselbieter Denkmalpflege auf einen «modernen» Kurs gebracht: Es steht nicht mehr nur die Schönheit eines Gebäudes und damit vor allem die Fassade im Vordergrund, sondern ebenso wichtig sind Erhalt von Bausubstanz und Charakter.

Andreas Hirsbrunner

Nichts, aber auch gar nichts deutete einst darauf hin, dass Walter Niederberger zu einem der treusten – und zugleich exponiertesten – Staatsdienern im Kanton Baselland werden sollte. Er wuchs in Stans auf, studierte an der ETH Zürich Architektur, arbeitete ein paar Jahre als Architekt, dann zog es ihn nach Ägypten. Dort begutachtete er sechs Jahre lang Ausgrabungen von Tempel-Ruinen in Assuan und Luxor.

Dazu sagt Niederberger: «Die Arbeit gefiel mir. Aber meiner Frau und mir war klar, dass wir nicht für immer in Ägypten bleiben wollten, da wir stets Ausländer und damit Fremde geblieben wären.» Deshalb entschieden sie sich 1999, in die Schweiz zurückzukehren. Aber wie sollte es hier beruflich weitergehen? «Die Synthese meines gelernten Berufs als Architekt und meiner Tätigkeit in Ägypten als Archäologe hiess Denkmalpfleger.»

Der Zufall wollte es, dass im Kanton Baselland gerade eine solche Stelle ausgeschrieben war. Niederberger setzte sich für das Vorstellungsgespräch in den Zug und als er in Tecknau aus dem Hauensteintunnel gekommen sei und die im Vergleich zum Mittelland weitgehend intakten Oberbaselbieter Dörfer gesehen habe, da habe er gewusst: «Hier kann ich mir sehr gut vorstellen zu arbeiten.»

Abreissen ist selten beste Lösung

Es folgten 25 Jahre als Denkmalpfleger in enger Zusammenarbeit mit Brigitte Frei – sie als Leiterin, er als ihr Stellvertreter. Ende März geht Niederberger nun in Pension, wobei er noch einen Monat in Teilzeit anhängt, um seinen Nachfolger Frank Pütz, seit Februar im Amt, vertiefter einarbeiten zu können. «Diese Überschneidung zusammen mit meinem Nachfolger ist toll und hat mit der neuen Stimmung in der Bau- und Umweltschutzdirektion unter Isaac Reber zu tun. Das Klima ist offener, aber auch fordernder, da unsere Expertise gefragt ist», sagt mit Niederberger einer, der über etliche Vergleichsmöglichkeiten verfügt, hat er doch schon unter den Direktionsvorstehern Elsbeth Schneider, Jörg Krähenbühl und Sabine Pegoraro gearbeitet.

Das Tandem Frei/Niederberger – sie begann ein Jahr vor ihm und geht nächstes Jahr ebenfalls in Pension – hat im Baselbiet eine neue Ära eingeleitet. Niederberger beschreibt diese so: «Wir machen eine moderne Denkmalpflege. Früher ging es vor allem um die Schönheit und damit die Erhaltung des äusseren Erscheinungsbilds eines Gebäudes, heute geht es um dessen Substanzerhaltung.» Will heissen, genauso wichtig wie die Bewahrung einer Fassade ist der Erhalt dessen, was dahinter liegt, von der Bausubstanz bis zum Charakter eines Baus. Je länger, je mehr gelte es, mit dem Bestehenden zu arbeiten statt es abzureissen. Und das nicht nur bei geschützten oder schützenswerten Objekten, sondern generell, um graue Energie zu sparen, sagt Niederberger und fügt vielsagend bei: «Ich hoffe, das wird auch langsam bei Investoren zum Thema.»

Heute stehen im Kanton Baselland rund 750 Gebäude unter Schutz, 123 weitere sind im Bauinventar mit den schützenswerten, bis 1970 erstellten Bauten enthalten. Letztere sind sozusagen die Kandidaten, die ins kantonale Inventar der geschützten Kulturdenkmäler aufrücken, wenn an ihnen etwas gemacht wird. Wobei Niederberger präzisiert: «Eine Unterschutzstellung ist nur erfolgreich, wenn die Eigentümer einverstanden sind.» Mangels finanzieller und personeller Ressourcen bei der Denkmalpflege könnten aber pro Jahr maximal zwei bis drei neue Objekte ins Schutzinventar befördert werden, denn so ein Prozess bedinge immer auch einen grossen Dokumentationsaufwand, relativiert der noch amtierende Denkmalpfleger.

Auch müsste das Bauinventar dringend bis ins Jahr 2000 nachgeführt werden; jetzt gingen Jahr für Jahr erhaltenswerte Bauten verloren. Es gelte die Faustregel, dass man einen Bau frühestens 25 Jahre nach der Erstellung unter Schutz stellt. Die grosse Ausnahme seien die Thermen von Vals von Peter Zumthor gewesen, die man schon nach zwei Jahren geschützt habe. Und Niederberger mahnt: «Man sollte aus allen Zeiten exemplarische Bauten schützen.» Deshalb wünscht er sich, dass die Denkmalpflege künftig mehr Geld und Personal zur Verfügung hat.

Wie schwierig sich ein Fall entwickeln kann, wenn der Kanton ein schutzwürdiges Gebäude nicht rechtzeitig vom unverbindlichen Bauinventar ins verbindliche Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler befördern kann, zeigt sich am Beispiel der Tschudy-Villa in Sissach. Sie ist zwar jetzt dank des Regierungsentscheids von dieser Woche definitiv geschützt, wegen eines Abrissversuchs des Eigentümers vor zwei Jahren aber in einem malträtierten Zustand (siehe «Volksstimme» vom 14. März).

Es versteht sich fast von selbst, dass eine Behörde, die mit ihrer Mitsprache bei Veränderungen an geschützten Bauten ins Eigentum von Privaten eingreift, sich nicht nur beliebt macht. Die Denkmalpflege musste in den vergangenen Jahren denn auch immer wieder öffentliche und parteipolitische Prügel einstecken. Hat das Niederberger zugesetzt?

«Dass ich so lange geblieben bin, zeigt, dass ich unterscheiden kann zwischen Kritik an meiner Funktion und meiner Person. Ich habe nie wirklich schlimme Angriffe gegen mich persönlich erlebt und bin in den 25 Jahren nur einmal bei einem Termin davongelaufen.» Gebeten um ein Beispiel mit besonderen Schwierigkeiten, nennt er die Sanierung einer Scheune im Dorfzentrum von Oltingen. Doch am Schluss sei man einvernehmlich zu einem guten Resultat gelangt. Generell galt für Niederberger im vergangenen Vierteljahrhundert die Devise: «Wir müssen bei Umbauten und Sanierungen nicht gegen ein Gebäude, sondern mit ihm arbeiten.»

Eingriffe bei geschützten Objekten haben Niederberger ganz unterschiedlich beschäftigt. Manchmal habe ein Telefonat mit dem Architekten oder der Eigentümerin gereicht, andere hätten eine jahrelange Begleitung erfordert. Mit acht Jahren am längsten involviert war er bei der Sanierung des Doms in Arlesheim: «Das war von Bedeutung und Umfang her mein wichtigstes Projekt. Ich arbeitete dabei mit den besten Fachleuten der Schweiz zusammen und bildete mich persönlich permanent weiter.» So musste er, der zuvor nicht viel mit Barock am Hut hatte, sich in diesen Baustil einarbeiten.

Bibliothek doch schutzwürdig

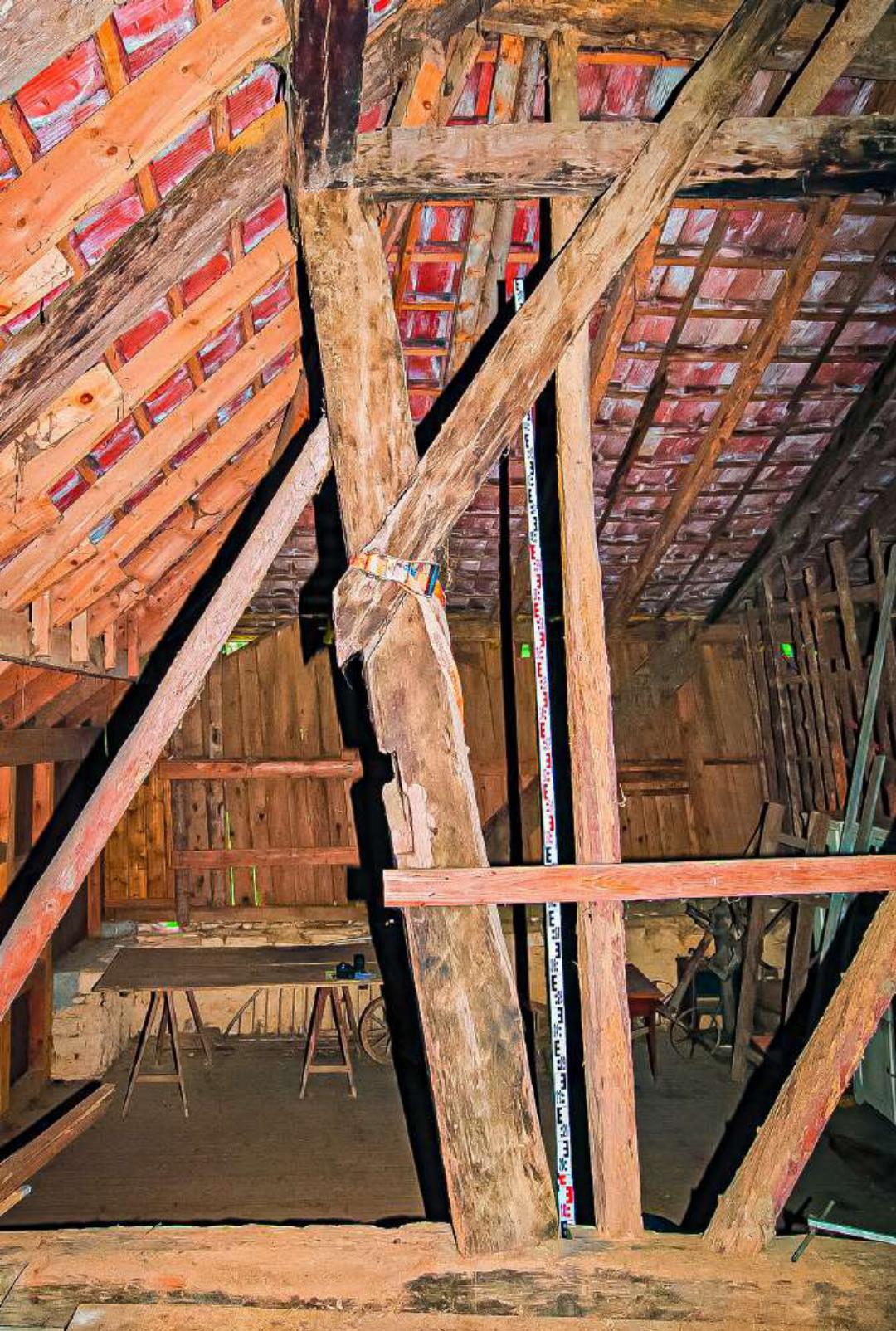

In seiner Amtszeit sei er im Zusammenhang mit geschützten Bauten etwa auf 300 Baustellen präsent gewesen. Neben dem Arlesheimer Dom hebt er an Besonderheiten die Sanierungen der Bütschenbrücke in Reigoldswil und – aktuell – des beinahe 500 Jahre alten Ständerhauses in Ramlinsburg hervor. Dieses ist dank fünf Ständerreihen – üblich waren drei – nicht nur grösser als üblich, sondern einige Ständer stehen auch schief. Als er dies das erste Mal gesehen habe, sei er erschrocken und habe das Haus wegen Einsturzgefahr sofort sichern wollen, erzählt Niederberger und lacht. Doch ein erfahrener Zimmermann habe festgestellt, dass sich das Konstrukt nicht im Lauf der Zeit geneigt habe, sondern dass es aufgrund eines Fehlers oder wegen Holzmangels asymmetrisch errichtet worden sei.

Bei der rund 200 Jahre alten Bütschenbrücke sei speziell gewesen, dass der Eigentümer trotz grosser Anstrengungen nicht habe definiert werden können und dass die Sanierung dieser Bogenbrücke zur Gründung des Nordwestschweizer Steinmetzverbands geführt habe. Seither habe die Denkmalpflege wiederholt mit diesem Verband zusammengearbeitet, so gegenwärtig bei der Nepomuk-Brücke zwischen Dornach und Reinach sowie bei der Steinbrücke zum Schloss Zwingen.

Und dann gibt es auch noch den Ausnahmefall, dass Niederberger seine Ersteinschätzung revidieren musste: «Bei der Planung der neuen Kantonsbibliothek in Liestal hatte ich den Eindruck, dass man den Charakter des früheren Lagergebäudes mit den baulichen Eingriffen kaputt macht. Doch die vorbildliche Umnutzung macht die Bibliothek heute schutzwürdig.»

Fokus: Quartierprägende Häuser

Mit der Pensionierung zieht sich Niederberger nicht ganz aus der Szene zurück. Als Stiftungsrat der vergangenes Jahr gegründeten Stiftung für Baukultur und Denkmalpflege Baselland setzt er sich für die Erhaltung von quartierprägenden Häusern ein. Dies auch wegen der negativen Erfahrungen, die er in seinem eigenen Wohnumfeld im Liestaler Sichtern-Quartier machen musste: «Schöne, prägende Häuser wurden durch Allerweltsüberbauungen ersetzt.»

In dieser Stiftung sitzt auch der heutige Präsident des Baselbieter Heimatschutzes, Ruedi Riesen. Er kennt Niederberger aus zwei Perspektiven: «Als früherer Liestaler Stadtrat hatte ich Mühe mit ihm, wenn er bei einem Projekt wieder auf Sprossenfenster beharrte. Heute schätze ich ihn als profunden Kenner der Baukultur, dem nicht nur die einzelnen Gebäude, sondern auch die ganzen Ortsbilder wichtig sind. Immer wieder hat er auch praxisnah versucht, Wege zu finden, wo die Situation blockiert war.»

Er schätzt an Niederberger auch die ruhige, bedachte Art und den angenehmen Umgang. Kenne man ihn besser, sei er ein sehr offener Mensch, mit dem er sich gut vorstellen könne, eine Städtereise zu machen. Diese müsste in den Süden gehen – in Niederbergers bevorzugtes Gefilde.