Die Ölkatastrophe in der Mitrailleur-Kompanie IV/52

28.07.2023 BaselbietEine neue Broschüre erinnert an das Unglück vom 29. Juli 1940, als Soldaten giftige Käseschnitten vorgesetz , als Soldaten giftige Käseschnitten vorgesetzt bekamen – zum Kochen war Maschinengewehröl verwendet worden

Es gibt tragische Ereignisse, die kaum in den Geschichtsbüchern ...

Eine neue Broschüre erinnert an das Unglück vom 29. Juli 1940, als Soldaten giftige Käseschnitten vorgesetz , als Soldaten giftige Käseschnitten vorgesetzt bekamen – zum Kochen war Maschinengewehröl verwendet worden

Es gibt tragische Ereignisse, die kaum in den Geschichtsbüchern erscheinen. Die Tragik der Baselbieter und Basler Ölsoldaten gehört dazu. Auch wenn der letzte Ölsoldat schon vor bald 10 Jahren verstarb, so bleibt dieses fatale Unglück zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in vielen Familien immer noch präsent. Soeben ist dazu eine Broschüre erschienen.

Josua Oehler

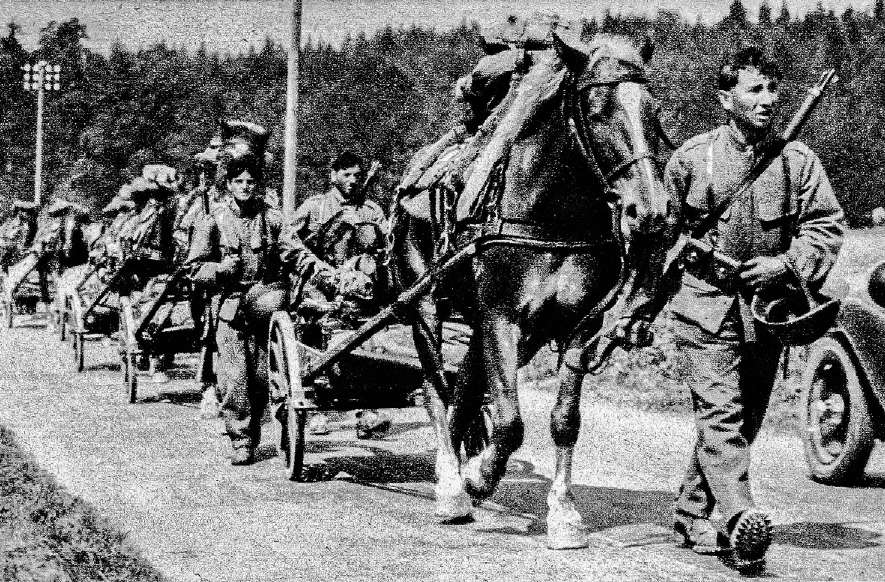

Den Nachmittag des 29. Juli 1940 verbringen die Angehörigen der Baselbieter Mitrailleur-Kompanie IV/52 im Raum des Gehöfts «Vordere Säge» im Guldental südlich des Passwangpasses (Gemeinde Ramiswil) mit Kartenlesen. Sie sind auf ihrer Verschiebung ins Réduit hier, nachdem sie seit der Kriegsmobilmachung vom 2. September 1939 ihre Stellungen um Wintersingen herum in der sogenannten Armeestellung Nord hatten.

Es ist ihr 332. Aktivdiensttag, den sie seit der Kriegsmobilmachung ohne Unterbruch verbringen. Gegen halb sieben Uhr bringt die Küchenmannschaft zum Abendessen Mehlsuppe und Käseschnitte aus der Feldküche. Bereits eine Stunde später müssen sich ein paar Männer übergeben. Gegen Mitternacht werden fast alle Soldaten von Durchfall, Würgen und Koliken geschüttelt. Manche dämmern zwischen Elend und Ohnmacht hin und her. Der Bataillonsarzt wird verständigt – doch der vertröstet die Männer auf den nächsten Tag. Wegen «Dünnpfiff und Kotzen» mag er mitten in der Nacht nicht aufstehen. Er hielt die Beschwerden für die üblichen Nachwirkungen eines Kompanieabends.

Als er die Kompanie am anderen Morgen in Augenschein nimmt, sind viele Männer unfähig, sich auf den Beinen zu halten. Hühner, an die man Essensreste verfüttert hat, torkeln wie betrunken um die Häuser, Dutzende sterben; auf anderen Höfen gehen zwei Hunde und fünf Schweine zugrunde.

Besser davongekommen ist eine Gruppe Soldaten, die ein Wettessen veranstaltet hat, bei dem manche sieben oder acht Käseschnitten verzehrten, mit dem Ergebnis, dass ihre Mägen bald rebellierten und sie sich übergeben mussten. Überraschenderweise kommen gerade sie mit weniger Folgeschäden davon, weil die «verdorbenen» und rasch erbrochenen Käseschnitten keine Wirkung im Körper entfalten konnten. Ebenfalls davongekommen sind jene Soldaten der Kompanie, die für die Fliegerabwehr auf den Scheltenpass abkommandiert und dort von einer anderen Einheit verpflegt wurden.

Erste Lähmungserscheinungen

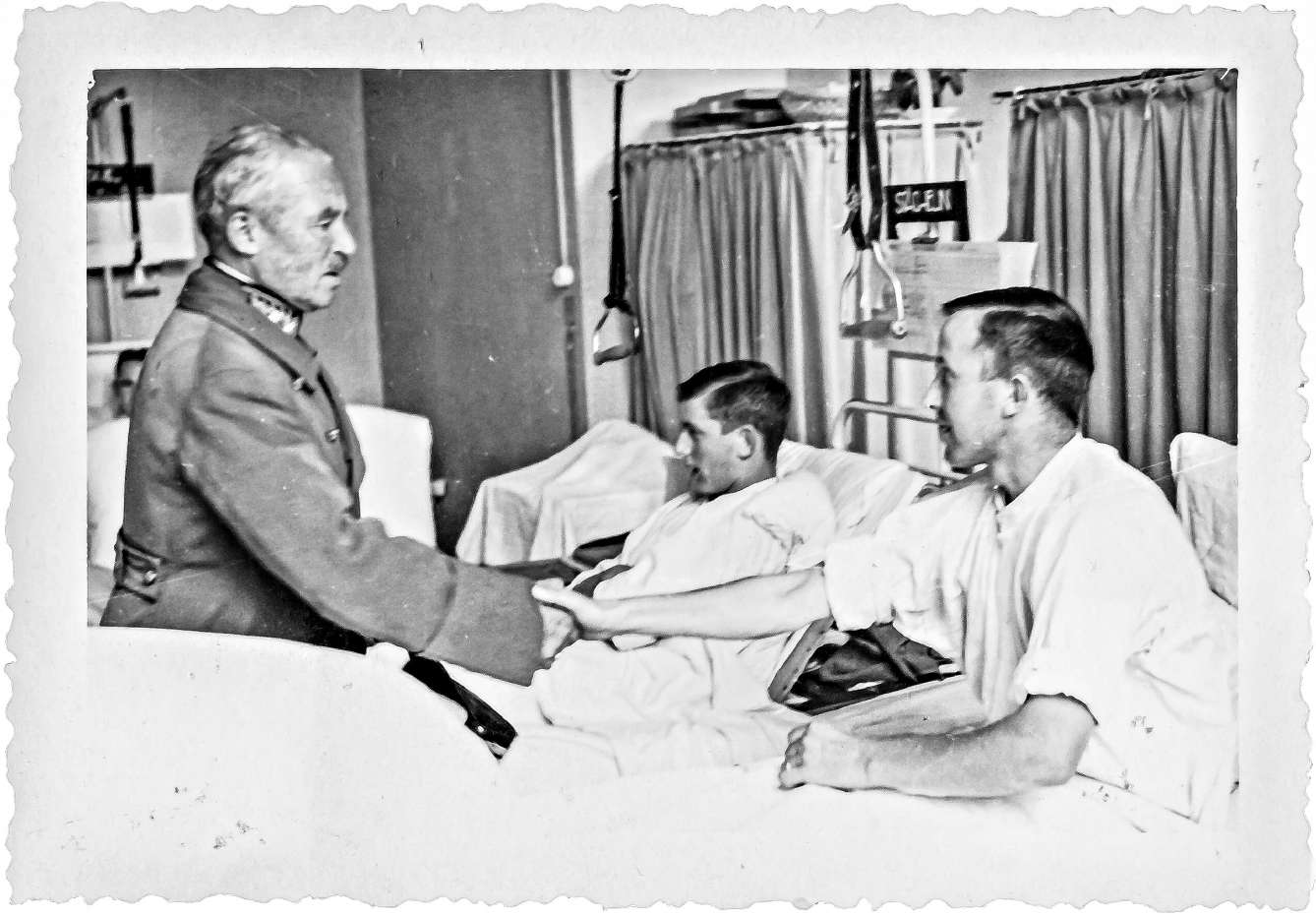

Nach der durchsiechten Nacht werden Soldaten in Spitäler nach Balsthal, Niederbipp und Olten verlegt. Die leichteren Fälle kommen in ein sofort eingerichtetes Feldlazarett. Wenige Tage nach dem Verzehr der Käseschnitten scheinen sich die meisten hospitalisierten Soldaten erholt zu haben. Noch geschwächt, aber sonst wohlauf werden sie am 10. August zusammen mit ihrer Division in den Urlaub entlassen.

Doch nach ungefähr einer Woche treten bei vielen wieder Krämpfe und mit der Zeit auch Lähmungserscheinungen auf, vor allem in den Füssen und Unterschenkeln, bei manchen sind auch die Hände betroffen. Es gibt Soldaten, die Gabel und Messer nicht mehr halten können. Die betroffenen Wehrmänner werden wieder eingezogen und in die Medizinische Klinik in Basel gebracht. Was aber führte zu dieser Katastrophe?

Die Verwechslung

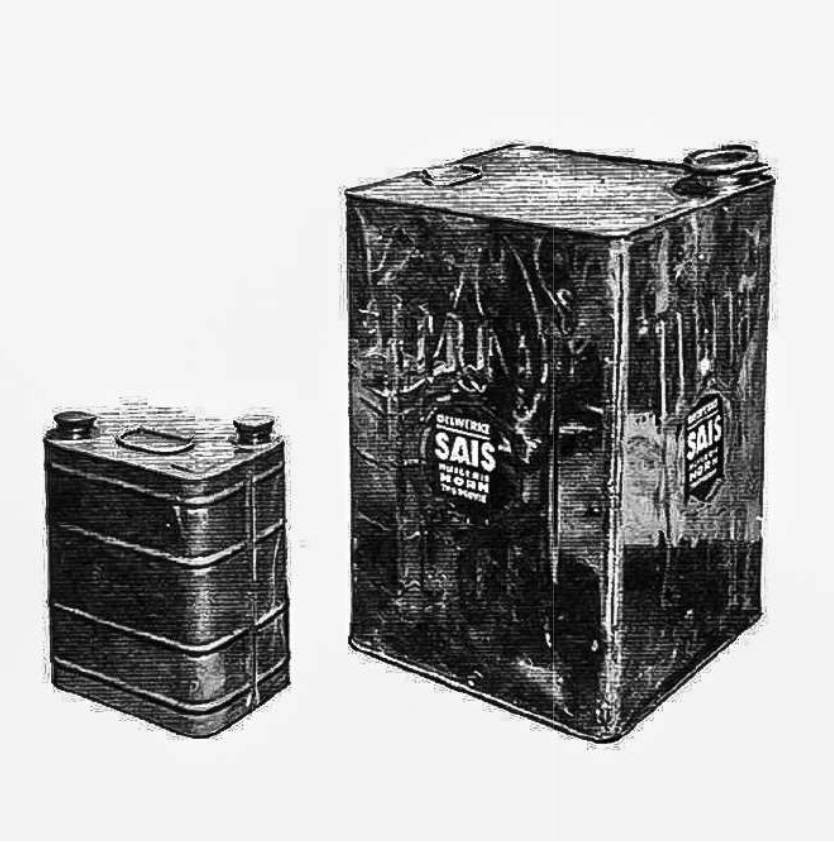

Auf ihrem Marsch von Wintersingen ins Passwanggebiet legte die Kompanie einen mehrtägigen Zwischenhalt in Titterten ein, wo sie eifrig Ausbildung betrieb. Anlässlich einer Inspektion durch den Regimentskommandanten bemängelte dieser dort, dass wegen möglichen Verlustes des Maschinengewehröls keine Laufwechsel geübt würden. Er befahl deshalb, das Öl in je einem Maschinengewehr pro Zug zu entleeren und den Laufwechsel auf Schnelligkeit zu üben. Da der Feldweibel die leeren Originalbehälter bereits wieder ins Zeughaus zurückgeschoben hatte, besorgte der Büchsenmacher im Titterter Lebensmittelladen einen leeren Speiseölkanister der Marke Sais. In diesen füllte er das Kühlöl ab und brachte es auf Anordnung des Materialunteroffiziers ins Magazin. Weil beide um den Inhalt wussten und andere nichts damit zu schaffen hatten, kennzeichneten sie den Behälter nicht.

In der Nacht vom 25./26. Juli erfolgte eine Dislokation in den Raum Passwang/Scheltenpass. Das überzählige Material blieb in Titterten zurück und wurde am Tag darauf nachtransportiert. Bei diesem Transport muss die Kanne mit dem Kühlöl mit den gleichartigen Kannen der Küche zusammengekommen sein, da das Küchenmaterial in das gleiche Lokal gestellt worden war, wo sich das übrige Material befand.Am darauffolgenden Sonntag, 28. Juli, trat der Küchenchef einen längeren Urlaub an und übergab die Küche seinem Nachfolger. Bei der Magazinübergabe hatte dieser gesehen, dass viel Öl vorrätig war. Also beschloss er, am Montag Käseschnitten zu backen. Der Küchengehilfe brachte dazu zwei Kannen aus dem Magazin, wobei die eine kein Speiseöl, sondern das giftige Maschinengewehröl enthielt. Beim Eingiessen in den Kochbehälter fiel dem Küchenchef eine Trübung des Öls auf. Er schrieb diese Erscheinung aber, da er keinen besonderen Geruch feststellte, der herrschenden Kälte zu und benützte es also zum Backen der Käseschnitten.

Das Gift und seine Wirkung

Als Kühlflüssigkeit bei den Maschinengewehren wurde Triorthokresylphosphat (TPK) verwendet, eine ölige, praktisch geruchs- und geschmacklose, aber hochgiftige Substanz. Der deutsche Lieferant gab indessen die genaue chemische Zusammensetzung der Kriegstechnischen Abteilung (KTA) des Militärdepartements nicht bekannt, aus Gründen des Patentschutzes, wie er ausführte. Und die KTA verzichtete auf eine chemische Analyse. Doch schon in den 1930er-Jahren kam es zu einer Epidemie, als TKP als Abortivum (Abtreibungsmittel) verwendet wurde. Viele Frauen erkrankten an Lähmungen. Und nach dem Verzehr der Käseschnitten äusserte sich bei den Soldaten die Vergiftung stets gleich: Zuerst traten Magen-Darm-Beschwerden auf; mit einer Latenz von ein bis zwei Wochen folgten aufsteigende Lähmungen. Diese führten zu einer deutlichen Muskelatropie (Rückbildung von Muskeln). Die Therapie bestand damals in Ruhigstellung der Betroffenen (Bettruhe), in Gaben von Insulin und Traubenzucker und in der Einnahme des «Nervenvitamins» Vitamin B1. Auch wurden Wärmeapplikationen und Heilgymnastik verordnet.

Im chronischen Stadium wurden wiederholt Badekuren verordnet, deren Nutzen allerdings umstritten war. Ihre Hoffnung auf eine baldige und vollständige Genesung zerschlug sich rasch. Die Soldaten waren – wenn auch in unterschiedlichem Ausmass – ihr ganzes Leben lang durch die Folgen der Vergiftung beeinträchtigt.

Die Schuldfrage

Der Vorfall wurde von der Militärjustiz untersucht. Ein Rechtsgutachten wies 1942 die Schuld allein dem in den Kriegswirren verschollenen deutschen Hersteller des Kühl- und Schmieremittels Dennewil zu, bei welchem die Kriegstechnische Abteilung des Militärdepartements einkaufte. Dieser versicherte anlässlich der Kaufverhandlungen, die Flüssigkeit sei ungiftig; er habe selber einen ganzen Esslöffel davon geschluckt. Deshalb verzichtete die KTA auf eine chemische Analyse. So wurden die Verantwortlichen der Kriegstechnischen Abteilung, der Materialunteroffizier, der Waffenmechaniker, der Fourier und der Küchenchef freigesprochen. Einzig der Bataillonsarzt wurde bestraft. Aber nur disziplinarisch mit 45 Tagen Gefängnis, wegen Dienstpflichtverletzung, weil er nach dem Telefonanruf um Mitternacht nicht gleich zur Kompanie eilte.Weil juristisch niemand zur Rechenschaft gezogen werden konnte, war die Vergiftung weder die Folge eines Verbrechens noch eines Vergehens, sondern galt als Unfall, der in die Zuständigkeit der Militärversicherung fiel.

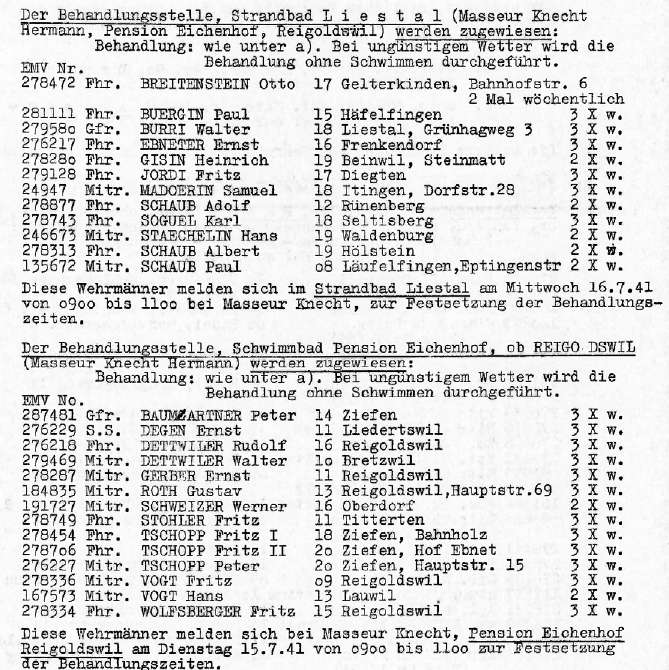

Im «Befehl betr. Organisation der weiteren Behandlung der auf besondere Art erkrankten Wehrmänner der Mitr. Kp. IV/52 vom 12.7.1941» finden sich Ölsoldaten aus folgenden Ortschaften aufgeführt: Basel (14), Allschwil (7), Binningen und Reigoldswil (je 5), Arlesheim und Ziefen (je 4), Aesch (2) sowie je einer aus Bennwil, Bettingen, Bretzwil, Diegten, Frenkendorf, Gelterkinden, Häfelfingen, Hölstein, Itingen, Läufelfingen, Lausen, Lauwil, Liedertswil, Liestal, Muttenz, Oberdorf, Pfeffingen, Reinach, Rünenberg, Schönenbuch, Seltisberg, Sissach, Titterten, Waldenburg und Zeglingen.

Zu diesen 66 zur Behandlung Aufgebotenen kommen noch fünf, die damals keine weitere Behandlung mehr benötigten, womit sich die Zahl von 71 ergibt. Je nach Wohnort wurden sie folgenden Badeanstalten für Behandlungen wie Schwimmen, Massage oder Bewegungsübungen zwei- bis dreimal in der Woche zugewiesen: Hallenschwimmbad Rialto, Basel, Strandbad Liestal und Schwimmbad Pension Eichhof, Reigoldswil.

Der letzte Ölsoldat starb am 8. April 2014 im Alter von 98 Jahren: Dr. Christoph von Blarer-Bösch, Aesch. Von Blarer war Oberleutnant in der Mitr Kp IV/52. Er erlitt eine schwere Vergiftung, die zu einer bleibenden Gehbehinderung führte. Diese Invalidität hinderte ihn nicht daran, während des ganzen Aktivdienstes weiterhin Militärdienst in seiner Kompanie zu leisten; darüber hinaus wurde er nach dem Krieg als Hauptmann sechs Jahre lang ihr Kommandant. 1960 wählte ihn der Landrat zum nebenamtlichen Richter und späteren Vizepräsidenten des Baselbieter Verwaltungsgerichts. Dieses Amt übte er 25 Jahre lang aus. Er gründete in Aesch eine eigene Anwaltskanzlei, in der er bis zu seinem 80. Lebensjahr aktiv war. Zudem war er Direktionsmitglied der Papierfabrik Ziegler in Grellingen und von 1944 bis 1953 Gemeindepräsident von Aesch.

Josua Oehler: Mitrailleur-Kompanie IV/52: Die Ölsoldaten. 48 Seiten, 26 Fotos/Abbildungen (mit Namenliste der Ölsoldaten im Anhang). Bezugsorte: Dorfladen Arboldswil, Schaub Medien, Sissach, oder direkt beim Autor, Tittertenstrasse 12, Arboldswil. E-Mail: josua.oehler@sunrise.ch