Warum es früher am Eierleset Masken brauchte

14.04.2023 BaselbietKulturwissenschaftler Dominik Wunderlin über den nachösterlichen Brauch underlin über den nachösterlichen Brauch

Die Tage von Ostern sind weitherum in Europa geprägt von Bräuchen rund um rohe und gekochte Ostereier. Besonders beliebt sind Spiele und ...

Kulturwissenschaftler Dominik Wunderlin über den nachösterlichen Brauch underlin über den nachösterlichen Brauch

Die Tage von Ostern sind weitherum in Europa geprägt von Bräuchen rund um rohe und gekochte Ostereier. Besonders beliebt sind Spiele und Wettkämpfe, wozu auch unser Eierleset gehört. Es wird wie der «Chienbäse», der Banntag und der Maibaum als typischer Brauch unseres Kantons gesehen. Rundum?

Dominik Wunderlin

Wer am Weissen Sonntag in einem unserer Dörfer ein Eierleset verfolgt, macht sich kaum Gedanken über seine kulturhistorischen Hintergründe. Fragen nach dem Alter, dem Woher und dem Sinn lassen sich auch – wie oft bei alten Bräuchen – nur selten schlüssig beantworten. Dies kümmert aber die heutige, volkskundliche Forschung auch nicht gross: Sie schält nämlich zum Beispiel lieber heraus, wieso ein heute augenscheinlich ländlicher Brauch trotz vieler gesellschaftlicher Umbrüche weiterhin Akzeptanz findet.

Und eine Forschung, die auch helfen kann, dass ein Gemeindewesen ein lebendiges Brauch-Leben kennt, zeigt auf, weshalb Beharrung toxisch ist und nur Wandel und Öffnung eine Brauch-Übung für eine Dorfgemeinschaft wichtig behält. Wenn aber Zugezogene die Sammelei (früher Heischen genannt) nicht verstehen, als üble Bettelei abtun und dadurch bewirken, dass der «Rohstoff» (es kann auch Bares sein!) beim Wettkampf und dem anschliessenden «Eiertätsch» knapp wird, kann dies ebenso wie Mangel an Freiwilligen die Durchführung eines Eierleset bedrohen.

1552 – der erste Schweizer Beleg

Mit solchen Problemen waren frühere Generationen bestimmt nicht konfrontiert. Sicher beschafften sich auch 1552 Metzgerburschen in Lausanne durch Heischen die ausreichende Anzahl Eier, um einen Eierlauf durchzuführen. Jener Wettkampf gilt als frühester Schweizer Beleg und liegt zeitlich nur vier Jahre früher als ein Eierleset, das zum grossen Gaudi der Basler Stadtbevölkerung an einem Pfingstmontag (!) auf dem Petersplatz ausgetragen wurde. Im fernen 1556 war es ein friedlicher Wettstreit zwischen zwei kleinwüchsigen Menschen, bei dem der eine, Caspar Schwizer, nach und nach die 50 Eier auflesen musste, während sein Kontrahent Claus Guldenkopf zum Schützenhaus und zurück laufen musste.

Schon etwas früher, um 1520, sind Eierläufe aus Norddeutschland bezeugt. In der Schweiz vermehren sich Beschreibungen seit dem 18. Jahrhundert. Dabei auffallend ist, dass die Akteure durchwegs städtische Handwerksgesellen sind, oft Müller und Metzger, so auch in Chur und in Schaffhausen. Auch Schweizreisende, die zufällig Zeugen des Schauspiels wurden, berichteten vom Eierspiel. So sah der Sachse Carl Gottlob Küttner, wie am 8. April 1776 die Basler Müllerburschen auf dem Münsterplatz in zwei Parteien gegeneinander kämpften. Herausgehoben hat Küttner, dass alle Läufer «in weiss gekleidet, mit blassrothen Bändern» ausgeschmückt waren und «einen artigen Aufzug» machten. Fast identisch notiert es der badische Volkskundler Elard Hugo Meyer im 19. Jahrhundert für den Breisgau und für Wurmlingen im Württembergischen.

Von der Stadt auf die Landschaft

Die damals auf dem Münsterplatz geübte Form, dass die eine Partei einen Streckenläufer (oder sogar einen Reiter) stellt, während die andere auf dem Platz die Eier ohne Bruch ins Ziel, in die Kornwanne bringt, ist heute selten geworden. Aber als der Eierleset in Basel verschwunden und im Baselbiet und ebenso im Birseck und Leimental aufgekommen war – wohl erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – kannte man erst die eben genannte, etwas langweiligere Form. Solange es in den Dörfern keine Turnvereine gab, organisierten die unverheirateten Burschen, manchmal auch die «Stäcklibuebe», den Eierlauf. Im Laufe des 20. Jahrhunderts setzte sich fast überall der spannendere Direktvergleich zwischen den Parteien durch. Er sorgt seither wie bei einer Sportveranstaltung dafür, dass das Publikum die Läufer anspornt, mitfiebert und auch über missratene Würfe schmunzelt. Auch ein Eierleset, bei dem Rollschuhe, Skier oder Stelzen als Fortbewegungsmittel eingesetzt werden, dient der Belustigung.

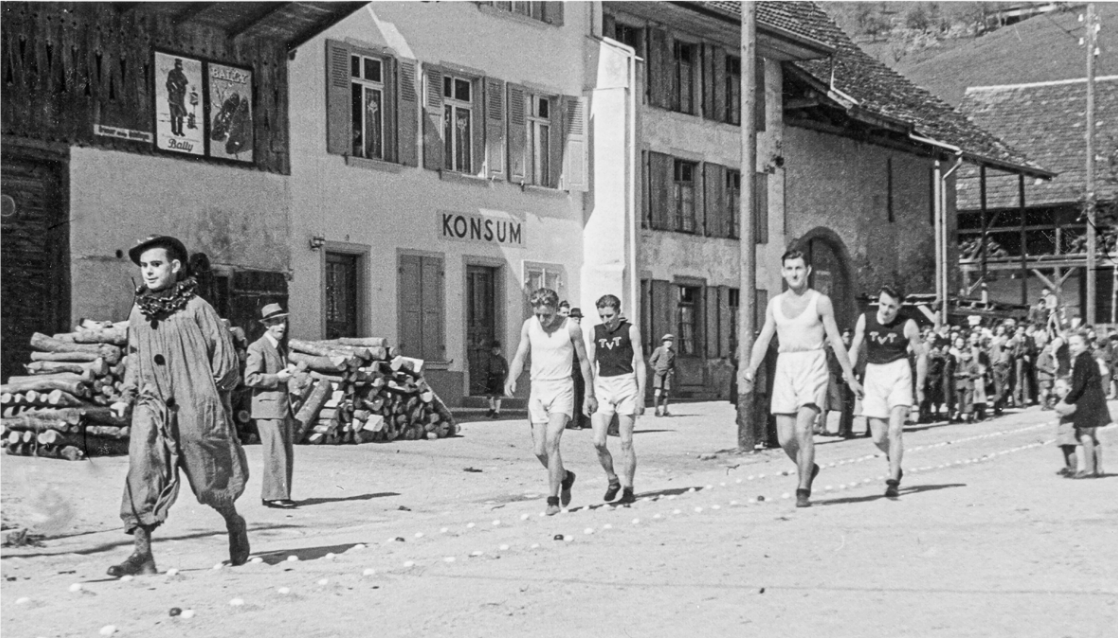

An Aufmerksamkeit verlieren hingegen die früher so zahlreich auf dem Platz agierenden Masken. Heute sieht man da und dort noch Köche, ein «Eierwyybli» oder (vielleicht seit den Sechzigerjahren) einen Osterhasen. Neben ihrer Aufgabe als Platzmacher sorgen sie sich um das Eintreiben von kleinen Geldspenden. Besonders früher waren die «Eierwyybli» verkleidete Burschen mit oft sehr herbem Charme. Vor allem die Rolle als Spassmacher hatten indes die Clowns, Pierrots und Dominos, oft mit einer «Söiblootere» ausgerüstet. Einen Teil des klassischen Personals bei einem früheren Eierleset sehen wir auf dem Aquarell, auf dem der Liestaler Zeichenlehrer und Kunstmaler Wilhelm Balmer jun. (1872–1943) einen Eierleset auf dem unteren Gestadeckplatz festgehalten hat. Das Bild, datiert 1905, dokumentiert einen längst wieder aus Liestal verschwundenen Brauch; es sagt mehr aus als viele Worte und man hört geradezu die Klänge des Volksmusiktrios auf dem kleinen Podest. An seine Stelle sind mancherorts Guggenmusiken getreten …

Verwandtschaft zur Fasnacht

Wie stark Maskenauftritte an einem Eierleset vor allem der Unterhaltung dienen, kann man noch im fricktalischen Effingen erleben (nur in geraden Jahren). Während ein Reiter seine Tour macht und der Eieraufleser seine Aufgabe erfüllt, produzieren sich auf der Strasse der «Schnäggehüsler», der «Jasschärtler», der «Hobelspänler», der «Stächpälmler», der «Straumuni», ein Brautpaar und andere Figuren. Nach volksläufigem Glauben stellen die «Dürren» den Winter, die «Grünen» den Frühling dar und inszenieren einen entsprechenden Kampf. Treffend hielt der Basler Philologe Karl Meili einst fest, dass «das Treiben einem einfachen, urwüchsigen Fasnachtsspiel ganz nahe kommt» und dass vergleichbare Figuren auch anderswo, meist direkt an der Fasnacht auftreten.

Für die Dorfbevölkerung von Effingen jeweils ein besonderer Moment ist der Auftritt eines verkleideten Pfarrers: In seiner Predigt rügt er alles, was in jüngerer Vergangenheit vorgefallen ist. Dies erinnert an vergleichbaren Mummenschanz im Westtirol und in Südfrankreich (Département de l’Aude). Dass im Baselbiet der fasnächtliche Charakter des Eierlesets wohl stets nur schwach ausgeprägt war, hat zum einen mit der starken Konkurrenz durch die Fasnacht und anderseits durch die in unseren Dörfern an Jahren junge Geschichte des nachösterlichen Eierlaufs zu tun.

Dominik Wunderlin ist Kulturwissenschafter und war bis zu seiner Pensionierung Kurator und Vizedirektor des Museums der Kulturen Basel.