Zivilschutz muss sich reorganisieren

31.03.2023 BaselbietNur noch 30 Prozent Zivilschützer ab dem Jahr 2026

Der Kanton Baselland wird ab 2026 mit deutlich weniger Zivilschutzpflichtigen auskommen müssen. Deshalb müssen sich die regionalen Zivilschutz-Kompanien überlegen, wie sie mit den reduzierten Beständen umgehen.

David ...

Nur noch 30 Prozent Zivilschützer ab dem Jahr 2026

Der Kanton Baselland wird ab 2026 mit deutlich weniger Zivilschutzpflichtigen auskommen müssen. Deshalb müssen sich die regionalen Zivilschutz-Kompanien überlegen, wie sie mit den reduzierten Beständen umgehen.

David Thommen

Ist der Kanton Baselland genügend auf ein grosses Erdbeben vorbereitet? «Genügend vorbereitet kann man nie sein», entgegnet Patrik Reiniger, der Leiter des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz und Leiter des Kantonalen Führungsstabs. Alle denkbaren Vorkehrungen treffen – wie die vorsorgliche Beschaffung von Zelten – könne man im Sinne einer Güterabwägung ohnehin nicht: «Dies würde keinen Sinn ergeben.»

Hingegen sei man beim Durchdenken, wie die Rettung nach einem Erdbeben ablaufen müsste, mittlerweile recht weit (siehe Haupttext). Und man verfüge über einen gut ausgebildeten Zivilschutz: Dank einer kleinen Ausbildungsanlage für Trümmerrettung in Langenbruck seien die Angehörigen des Zivilschutzes im Retten von Menschen aus eingestürzten Häusern – zum Beispiel mittels Hebekissen – geschult. Angestrebt werde, in absehbarer Zeit auf eine grössere und modernere Ausbildungsanlage des Bevölkerungsschutzes für Tiefen- und Trümmerrettung umzuziehen, um noch realistischer mit allen Partnerorganisationen üben zu können.

Als grosses Problem bezeichnet Reiniger, dass der Zivilschutz im Baselbiet bald stark an Personalbestand verlieren wird. Dies hängt mit einem Bundesgesetz zusammen, das eine Reduktion des Wehrpflichtalters vorschreibt. In einigen anderen Kantonen ist die neue Bestimmung bereits in Kraft, Baselland hingegen macht von der Möglichkeit einer Übergangsbestimmung Gebrauch, die bis Ende 2025 gilt.

Danach sinkt der Personalbestand auf einen Schlag: «In den besten Zeiten hatten wir 3000 Zivilschutzpflichtige im Kanton. Im Jahr 2026 werden es nur noch 1000 sein», erklärt Reiniger. Aktuell gibt es im ganzen Kanton 13 lokal-regionale Kompanien. Mit dem sinkenden Personalbestand können diese laut Reiniger nicht mehr alimentiert werden: «Für eine funktionierende Kompanie brauchen wir ungefähr 200 Mann», sagt er (es gibt kaum Frauen, die freiwillig Zivilschutz leisten). Aus diesem Grund wurden am 13. November 2021 den Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten anlässlich der Tagsatzung des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) verschiedene Varianten zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes vorgestellt. Die Gemeinden sind nun daran, sich so zu organisieren, dass das Baselbiet auch nach 2026 über funktionierende Zivilschutzkompanien verfügt. Natürlich nehme die Schlagkraft mit dem sinkenden Bestand ab, sagt Reiniger. Das bedeute, dass bei Grossereignissen künftig schneller auf Hilfe aus weiteren Regionen und anderen Kantonen zurückgegriffen werden müsse. Da alle Kantone künftig weniger Zivilschützer haben, werde sich die kantonsübergreifende Zusammenarbeit rasch etablieren müssen. Im Sinne der Kosten und der Professionalität könne dies auch eine Chance sein, sagt Reiniger.

Wie gross ist die Gefährdung?

tho. Mit einigen wenigen Klicks auf der Internetseite des ETH-Erdbebendienstes (SED) lässt sich herausfinden, wie gross in etwa die Erdbebengefahr für jedes Gebäude in der Schweiz ist. Der Link zu dieser Seite ist zu lang, um hier abgedruckt zu werden. Tippt man aber «Erdbebenrisikotool SED» bei Google ein, landet man sofort auf der richtigen Seite und kann dort den Anweisungen folgen.

1. Man markiert per Mausklick den Standort seiner Liegenschaft auf der Schweizerkarte. Es erscheint ein blauer Punkt, der in echt einen Durchmesser von mehreren Kilometern abdeckt. Hier gibt es also noch eine gewisse Unschärfe. Später soll es möglich werden, einzelne Gebäude deutlich enger einzugrenzen.

2. Angezeigt wird sodann die Erdbebengefährdung in diesem Kreis sowie die Verstärkung durch den lokalen Untergrund.

3. Danach können Angaben zur eigenen Liegenschaft angewählt werden: Anzahl Stockwerke sowie Baujahr.

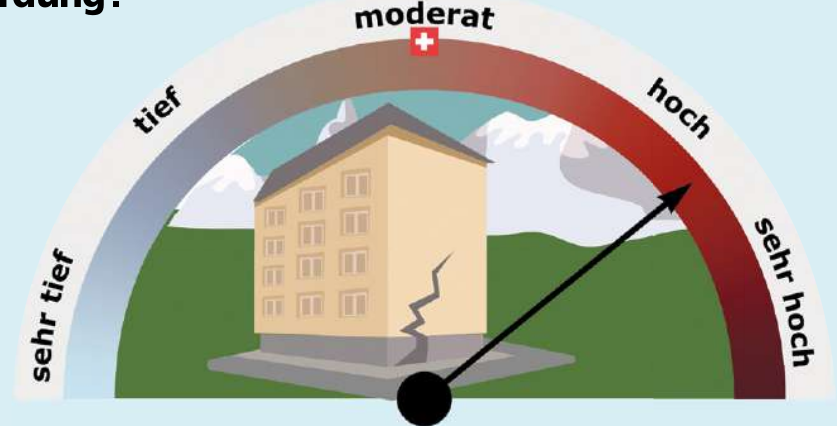

4. Das Modell zeigt sodann die Verletzbarkeit des Gebäudes grafisch an – von «sehr tief» bis «sehr hoch».

Wir nehmen als Beispiel das Gebäude der «Volksstimme»-Redaktion im Ortskern von Sissach. Die Erdbebengefährdung an diesem Standort ist laut dem neuen Modell der ETH «hoch» im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt: «Ein schadenbringendes Erdbeben mit einer Magnitude von 5,5 oder höher ereignet sich schätzungsweise im Durchschnitt alle 185 Jahre in einem Umkreis von 30 Kilometern um den gewählten Standort», heisst es in den Erläuterungen. Kommt hinzu: In einem weiteren Umkreis rund um die «Volksstimme» ist «die Verstärkung durch den lokalen Untergrund hoch, wodurch die potenziellen Schäden an diesem Standort vergrössert werden». In einem nächsten Schritt ermittelt das ETH-Tool zusätzlich die Verletzbarkeit des Gebäudes. Hier klicken wir als Gebäudetyp «1-3 Stockwerke über dem Boden» sowie das Baujahr «1919 oder früher» an. Das «Volksstimme»- Gebäude, das den Namen «zum Eckstein» trägt, wurde nämlich 1896 erbaut; es steht unter Denkmalschutz. Der Zeiger in der Grafik des Modells bleibt im roten Bereich stehen: Die Verletzbarkeit des Hauses ist «hoch» mit Tendenz zu «sehr hoch».

Ähnlich oder gleich sieht es für viele weitere alte Gebäude in der ganzen Region aus. Und je höher alte Gebäude sind, desto grösser ist die Gefahr für Schäden. Für das Liestaler «Törli» beispielsweise ermittelt das Erdbebenrisikotool fast die höchstmögliche Verletzlichkeitsstufe.

Informationen zum Erdbebenrisikomodell und zum interaktiven Erdbebenrisikotool unter www.seismo.ethz.ch/de/home