Unentwegt auf der Suche nach der echten alten Tanzmusik

19.05.2022 Bezirk Liestal, ItingenFest und Ausstellung zur späten Ehr und Ausstellung zur späten Ehre der Baselbieter Volksmusikforscherin Hanny Christen Steht auf Ihrem Bücherregal ein Büchlein, das auf dem roten Rücken den Titel «Mys Baselbiet» trägt und von einer gewissen Hanny Christen ...

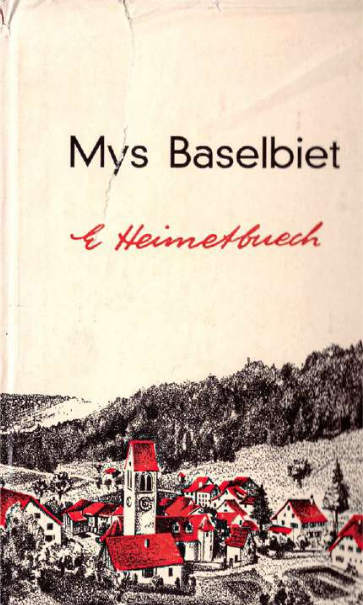

Fest und Ausstellung zur späten Ehr und Ausstellung zur späten Ehre der Baselbieter Volksmusikforscherin Hanny Christen Steht auf Ihrem Bücherregal ein Büchlein, das auf dem roten Rücken den Titel «Mys Baselbiet» trägt und von einer gewissen Hanny Christen in Dialekt verfasst wurde? Bis vor Kurzem konnten nur wenige etwas mit dieser Autorin anfangen. Dabei ist sie die Urheberin einer der umfangreichsten Sammlungen zur populären Tanzmusik des Alpenraumes.

Dominik Wunderlin

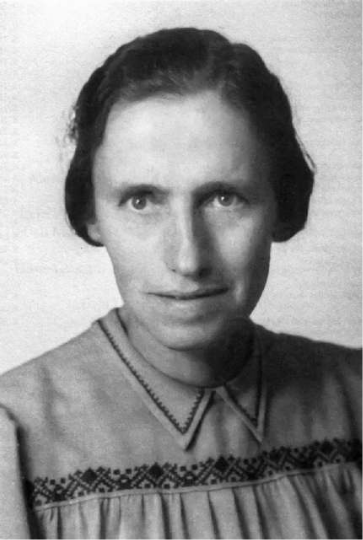

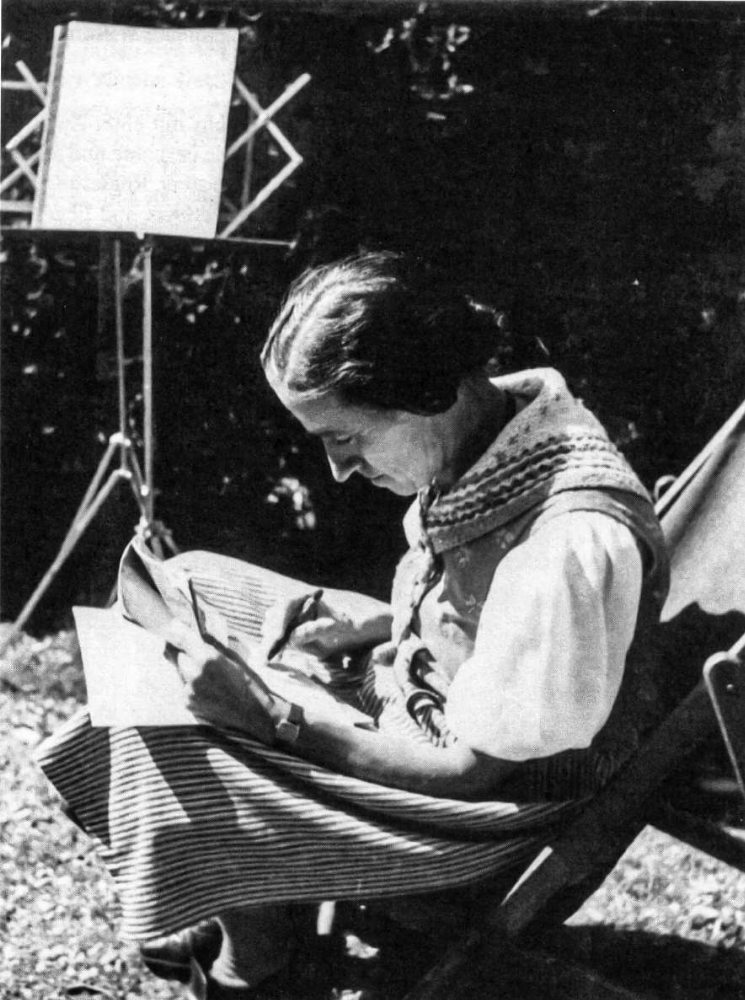

Wenn so etwas nicht verwundert: Da reist eine alleinstehende Frau namens Hanny Christen (1899– 1976) in Baselbieter Tracht durch die Schweiz, fahndet nach ländlichen Tanzmusikensembles und -musikern, sammelt Noten und Tänze, beobachtet Volksbräuche, produziert Radiosendungen und betätigt sich auch publizistisch.

Doch ihr Lebenswerk lagerte jahrzehntelang unbearbeitet in einem Keller der Universitätsbibliothek (UB) Basel – und selbst aus dem Baselbiet fragte lange niemand danach.

Itingen–Liestal–Basel

Hanny Christen, der Itinger Christen-Familie entstammend, kam am 3. August 1899 mit ihrer Zwillingsschwester Trudy in Liestal zur Welt. Noch im Herbst desselben Jahres zogen ihre Eltern Sophie und Oscar Christen-Spinnler mit den Kindern nach Basel. Dort wuchs Johanna, so ihr Taufname, mit ihren Geschwistern Trudy, Elsa und Walter auf. Nach dem frühen Tod der Mutter (1911) bildeten die vier Geschwister unter der ältesten Schwester Elsa eine starke Gemeinschaft. Hanny besuchte die Höhere Töchterschule am Kohlenberg und genoss eine umfassende musikalische Ausbildung, insbesondere in Cello, Klavier und Gesang. 1918 erhielt die ausgebildete Kindergärtnerin vom Vater eine Lebensrente unter der Bedingung, «ihrem Stande gemäss» keiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Auf die peinliche Einhaltung dieses «Berufsverbots» achtete die Familie, die bei dessen Missachtung mit Entzug der monatlichen Rente drohte. Als Hanny 39 Jahre alt war, liess sie sich nicht mehr beirren, brach aus und zog bald mit Notizbuch und Notenheft durch die Baselbieter Dörfer. Ohne Studium der Volkskunde, aber nach Besuch zahlreicher Vorlesungen und der Lektüre einschlägiger Literatur, schuf sie ein Werk, das aus musikethnologischer Perspektive grosse Qualitäten hat. Nur die Ablage ihrer Notizen erfolgte leider wenig systematisch.

Bedeutender Grossvater

Den Anstoss zu ihren Wanderungen hatten Aufzeichnungen ihres Grossvaters Jakob Christen-Gysin (1825–1914) gegeben. Er stammte aus Itingen, war Geometer, Regierungsrat und gründete schliesslich eine Zementfabrik im Muttenzer Schänzli (Beton-Christen AG, bis 2018). Seine Notizen fanden ihr Interesse ebenso wie heimatkundliche Texte, die handschriftlichen Heimatkunden der 1860er-Jahre und Ortschroniken von 1904 im Staatsarchiv Baselland. Das Gelesene brachte sie zur Frage, was davon noch übrig war.

So wanderte sie bei jedem Wetter «vo Dörfli zu Dörfli» und legte 1943 unter dem Titel «Mys Baselbiet» ihr «Heimetbiechli» vor, worin sie «uss vergangene Tage» berichtete. Bei allem Wohlwollen für die Thematik kritisierten allerdings sprachsensible Baselbieter wie der Schriftsteller Traugott Meyer die fehlende Sorgfalt bei ihrem Baselbieterdeutsch. Für Stirnrunzeln sorgte bei manchen auch ihre starke Zuneigung zu Kultischem, zu Mythologischem und zum alten Glauben, die durchaus zum damaligen Zeitgeist passte und auch ihre Sympathien für die reichsdeutsche Volkstumsforschung sichtbar macht.

Landesweite Sammelaktion

Als ihr «Heimetbiechli» noch vor Weihnachten 1943 erschien, befand sich Hanny Christen bereits seit dreieinhalb Jahren auf grosser Forschungsfahrt durchs eigene Land. Den Anstoss dazu gab ein Besuch im hinteren Baselbiet. In ihrem Notizheft Nr. 269 vermerkte sie nüchtern: «Reigoldswil, April 1940, erste Tänzchen aus dem Baselbiet durch Paul Suter». Da sich nun in ihrem Nachlass keine früher aufgezeichneten Tanznoten finden, ist anzunehmen, dass die Überlassung dieser Musikalien durch den Reigoldswiler Lehrer und Heimatforscher ihr Interesse an der ländlichen Tanzmusik und der Ensembles geweckt hatte.

Den ersten Wanderungen durchs Baselbiet folgte noch im gleichen Jahr der Beginn einer Sammeltätigkeit in der ganzen Schweiz und bei den Südwalsern.Am Schluss waren es 11874 Musikstücke!

Doch wie kam das «Musighanneli» (so der bald geprägte Spitzname) üblicherweise zu den Noten? Beim Besuch eines Dorfes erkundigte sie sich sofort nach Musikanten. So wurde sie in Wintersingen zu einem Klarinettisten geschickt, der allerdings nur Begleitstimmen hatte, aber versprach, bei anderen Musikanten nachzufragen. Als sie ihn zwei Monate später wieder traf, ging er mit ihr zu einem alten Kollegen, der den Besitz von Tanzbüchlein bestätigte und versprach, sie ihr zu schicken. Doch in ihre Hände kamen sie erst zwei Jahre später – bei einem weiteren Besuch.

Hartnäckigkeit und Geduld ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Feldforschungen. Nicht selten erfuhr sie, dass man die Noten verbrannt hatte. Oft fand sich dann aber doch noch ein Musikant, der ihr «mäng verstaubt, gäl Biechli» überliess, so auch bei der Tenniker «Mundwilermusig», um 1900 eine der besten Formationen im Baselbiet: Die Noten fand sie 1950 bei einem Klarinettisten, den sie in Kaltbrunn/SG aufstöberte. Fehlten die Notenbüchlein, so schrieb sie auf, was ihr vorgesungen und vorgespielt wurde.

Ab 1956 setzte sie auch ein Tonbandgerät ein. Als eher kleinwüchsige Person, die auch im Alltag meist eine Baselbieter Tracht trug, entlockte sie Zeitgenossen so manches Lächeln, wenn sie ihr schweres Aufnahmegerät anschleppte.

Bei der Instrumentierung fällt auf, dass die Musikgruppen oft in Besetzung mit Trompeten, Klarinetten, Geigen und Kontrabass spielten und sich oft «Holzmusig» nannten. In unserer grenznahen Region hatten sie oft Weisen aus Deutschland in ihrem Repertoire. Tänze wie Polka, Mazurka, Walzer, Schottisch, Rheinländer verwiesen ohnehin auf fremde Herkunft.

Christen pochte auf Authentizität

Hanny Christen fühlte sich gegenüber den alten Spielleuten verpflichtet, die aufgezeichneten Formen des Musizierens und Tanzens ungeglättet zu bewahren und weiterzutragen. Moderne Zutaten lehnte sie aufs Heftigste ab. Diese Botschaft vermittelte sie auch mit der Herausgabe der eigenen Tanzbüchlein, mit ihren Heimatspielen und mit ihren Vorträgen und Instruktionen bei Trachten- und Volkstanzgruppen. Doch zu ihrer Enttäuschung stiess sie regelmässig auf Widerstand, Ablehnung und auch Konkurrenzdenken. Sie stritt sich mit den damaligen Ländlerpäpsten und mit den Vertretern der akademisch betriebenen Volkskunde. Ganz generell ist festzuhalten: Manches, was ihr an Zurückstossung widerfahren ist, hätte wohl ein Mann mit der gleichen Mission nie erlebt.

Nur zeitweise genoss sie eine gewisse Wertschätzung beim Radio. Nachdem sie bereits 1944 im Radiostudio Basel einen ersten Auftritt gehabt hatte, bekam sie 1949 eine Plattform im Radiostudio Bern. Dafür erhielt sie zusammen mit ihrem Programmgestalter und Komponisten Eugen Huber schon 1951 den renommierten Berner Radiopreis. Da aber den Programmverantwortlichen Qualität bei Harmonie, Rhythmus und Intonation wichtig war, Hanny Christen hingegen auf Authentizität pochte und ständig das Musikprogramm kritisierte, war im Jahr 1960 Schluss. Trotz allem darf man Hanny Christen als Radiopionierin bezeichnen.

Nach der Übergabe ihres Archivs an die Universitätsbibliothek Basel (UB) im Jahr 1963 wurde es bald stiller um sie, und sie ging vergessen. Verstorben am 29. Juni 1976, fand sie ihre letzte Ruhe auf dem Wolf-Gottesacker.

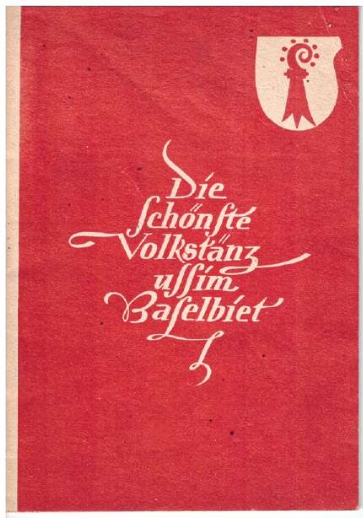

Das Hanneli-Jahr 2022

Zur ewigen Ruhe gebettet schien offensichtlich auch ihr Nachlass. Zwar hatte die «Oberbaselbieter Ländlerkapelle» schon auf ihrer ersten Langspielplatte (1975) einige Tänze aus ihrer Sammlung eingespielt, doch es war der Zürcher Cellist und Komponist Fabian Müller, der das Archiv 1992 gleich einem Schatzgräber aus dem UB-Keller zutage befördern sollte. Den unschätzbaren Wert erkennend, begeisterte er erfolgreich die «Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz» zur Herausgabe. Die 2002 erschienenen elf Bände lösten einen Innovationsschub aus, paradoxerweise gab das alte Material der «neuen Volksmusik» starken Auftrieb. Ein Ergebnis war etwa die Gründung der «Hanneli-Musig», ein Ensemble exzellenter Musiker um Fabian Müller, das ausschliesslich Titel aus der Christen-Sammlung spielt. Andere wie Max Lässer oder die «HujGroup» fanden in der Sammlung Inspirationen.

20 Jahre nach dem Erscheinen der Bände feiert man nun vor allem im Baselbiet die Sammlung und das «Musighanneli». Höhepunkt sind am Pfingstmontag, 6. Juni, ein Festakt in der Liestaler Stadtkirche und ein Volksmusik- und Tanzfest vor dem Kantonsmuseum. Dort wird bereits ab dem 22. Mai die Ausstellung «Musighanneli» gezeigt. Sie lädt uns in ein Wirtshaussäli ein, wo sich in der Mitte ein Tanzboden befindet. Hier kann man zu Musik aus der Hanneli-Sammlung ein Tänzchen wagen; zu einer veritablen «Stubete» liegen zudem einige Musikinstrumente bereit. Verschiedene Bild- und Tonstationen sowie einige Archivkästen, darin Archivalien aus ihrem Nachlass, machen uns mit Leben und Werk von Hanny Christen bekannt.

Ihr schriftlicher Nachlass befindet sich übrigens seit 2004 im Staatsarchiv BL; die Audio-Dokumente lagern in der «Fonoteca nazionale» in Lugano.

Ausstellung, Konzerte, Tanz

22. Mai bis 11. September im museum.bl, Zeughausplatz 28, Liestal: Ausstellung «Musighanneli. Die Volksmusik-Sammlerin Hanny Christen». Reiches Begleitprogramm rund um den Volkstanz, Angebote für Gross und Klein. www.museum.bl.ch

6. Juni (Pfingstmontag): 11 Uhr in der Stadtkirche Liestal: Uraufführung «Hanneli-Concerto», komponiert von Fabian Müller und gespielt vom Zürcher Jugendorchester «Stringendo» und der «Hanneli-Musig». 12.30 Uhr auf dem Zeughausplatz: «S Musighanneli tanzt bim Museumsbrunne». Tänze aus Hannelis Sammlung «Die schönschte Volkstänz ussim Baselbiet» mit der Volkstanzgruppe «Siibedupf» und der «Oberbaselbieter Ländlerkapelle». Ausserdem spielen die Tanzkapelle Ueli Mooser und die «Hanneli-Musig» auf. dw