Gemüse aus solidarischer Landwirtschaft selber anbauen

Mit dem Aufbau der «Solimatt» und der Gründung des gleichnamigen Vereins möchte Marianne Lerch Menschen aus Stadt und Land die Landwirtschaft und den Gemüsebau näherbringen und die Beziehung zu Boden und Nahrungsmitteln fördern ...

Gemüse aus solidarischer Landwirtschaft selber anbauen

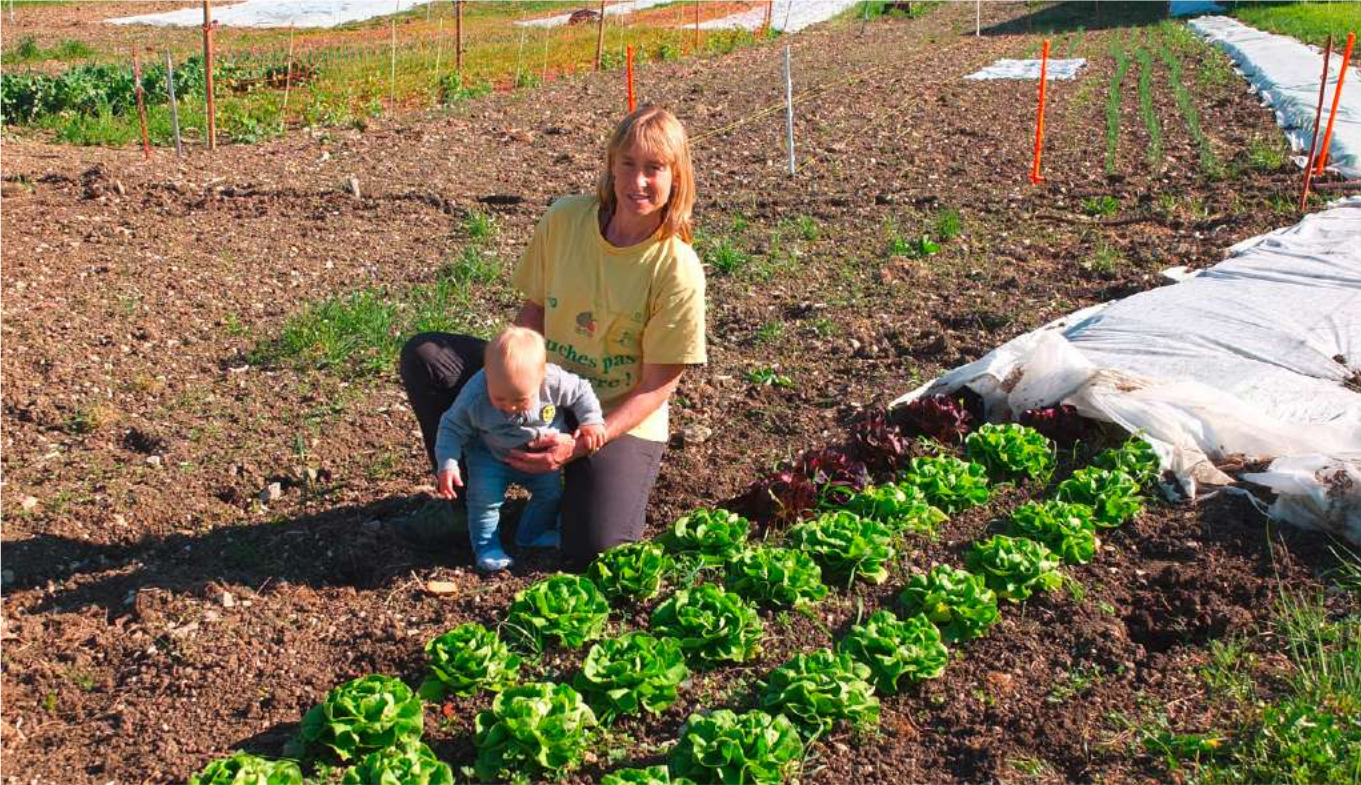

Mit dem Aufbau der «Solimatt» und der Gründung des gleichnamigen Vereins möchte Marianne Lerch Menschen aus Stadt und Land die Landwirtschaft und den Gemüsebau näherbringen und die Beziehung zu Boden und Nahrungsmitteln fördern und stärken.

Irène Böhm

Die in Therwil aufgewachsene Landwirtin Marianne Lerch ist seit ihrer Kindheit mit der Natur und der Faszination von Werden und Wachsen verbunden. Deshalb erstaunt es nicht, dass sie diesen Beruf wählte und seit mehr als 35 Jahren darin tätig ist. Heute lebt sie auf dem Hof Baselmatt hoch über Niederdorf und ist dabei, eine solidarische Landwirtschaft – kurz: Solawi – aufzubauen.

Auf einer Fläche von 40 Aren hat Lerch 2021 mit der Hilfe einer Gemüsegärtnerin Beete angelegt, auf denen Gemüse für rund 40 Abonnentinnen und Abonnenten von Gemüsepaketen wächst. «Der Lohn in der Landwirtschaft steht in keinem Verhältnis zur Arbeits- und Präsenzzeit», begründet sie den Wechsel zu einem solidarisch getragenen Anbau. Es sei zudem frustrierend, zu unbefriedigenden Preisen produzieren zu müssen.

Als Alternative sieht die 56-Jährige ein solidarisches Modell, in der das finanzielle Risiko gemeinsam getragen, aber auch die Arbeit miteinander erledigt wird. Die Faszination für das gemeinsame Bewirtschaften ist Marianne Lerch anzusehen. «Dieses gemeinschaftliche Arbeiten ist in der Gesellschaft leider nicht verankert.» Mit ihrem Projekt Solimatt möchte sie Gegensteuer geben und im Kleinen etwas Grosses bewirken: Mit diesem Angebot stellt sie eine Verbindung von den Konsumenten zur Landwirtschaft und zum Essen her. Auch schaffe es eine Verbindung zwischen Stadt und Land, indem sie Städtern durch die Mitarbeit den Zugang und eine vertiefte Beziehung zum Boden ermöglicht und diese fördert.

Faires Konsumverhalten

Die vier halben Tage Arbeit auf dem Feld, die im Moment pro Jahr geleistet werden müssen, seien kein grosser Aufwand. «Statt nach Deutschland zum Shoppen geht man in die ‹Baselmatt› zum Jäten», sagt sie schelmisch. Der Erlebnisfaktor sei beim Jäten sicher nachhaltiger – nicht zuletzt, weil sich dabei Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Generationen begegneten und zusammenarbeiteten. «Dieser Aspekt der Solawi hat einen hohen Wert, den man nicht unterschätzen darf.»

Zusammen mit einer Gemüsegärtnerin arbeiten zurzeit zwei Fachkräfte mit einem Pensum von je 40 Prozent in der «Solimatt», die einen marktüblichen Lohn erhalten.

Für die fünffache Mutter hat Essen auch eine sozialpolitische Komponente: «Kaufe ich Erdbeeren im Winter, die zu unsozialen Bedingungen produziert werden, oder kaufe ich Erdbeeren, wenn sie in der Region Saison haben und eben fair produziert und entlöhnt werden? Dieser Entscheid hat mit der Lebenseinstellung zu tun.»

In der kurzen Zeit, die sie auf der Erde verbringt, wolle sie Verantwortung übernehmen und etwas verändern. Deshalb arbeitet sie mit viel Herzblut am Projekt und bringt ihre langjährige Erfahrung als Landwirtin und das Wissen durch den Solawi-Lehrgang mit. Obwohl die «Solimatt» nicht mit der Bio-Knospe zertifiziert ist, wird das Gemüse biologisch angebaut und die Setzlinge von einem befreundeten Knospe-Betrieb bezogen. «Wir setzen auf das Vertrauen unserer Mitglieder.»

Am vergangenen Samstag wurde formell der Verein «Solimatt» als Trägerverein des Projekts gegründet. Früchte und Gemüse werden in der Vegetationszeit wöchentlich, im Winter vierzehntäglich an verschiedene Depots der Region geliefert.

www.solimatt.ch