Das Zertifikat und der Widerstand

06.01.2022 Baselbiet, RegionSebastian Schanzer

Es sollte neben dem Impfen die wohl umstrittenste Schutzmassnahme gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus werden: das Covid-Zertifikat. Am 8. September beschloss der Regierungsrat: Wer künftig ein Restaurant oder ein Fitnesscenter betreten möchte, ...

Sebastian Schanzer

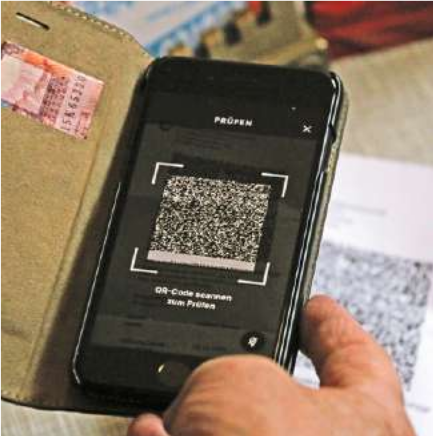

Es sollte neben dem Impfen die wohl umstrittenste Schutzmassnahme gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus werden: das Covid-Zertifikat. Am 8. September beschloss der Regierungsrat: Wer künftig ein Restaurant oder ein Fitnesscenter betreten möchte, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Auch Bars, Konzerte, Theater, Kinos, Sportanlässe, Kletterhallen, Aquaparks, Billardhallen, Casinos, Museen, Bibliotheken, Zoos und Hallenbäder dürfen nur Personen betreten, die geimpft, genesen oder negativ getestet wurden und dies mit einem Zertifikat beweisen können.

Schnell wird klar, die Kultur- und Gastrobetriebe geraten in die Zwickmühle: Sollen sie einen Teil ihrer Kundschaft ausschliessen oder den Betrieb gleich ganz schliessen? Der Verein «SissachLive», verantwortlich für Kulturveranstaltungen in der Oberen Fabrik in Sissach, erwägt Letzteres, bevor er sich dann doch wieder auf seinen Zweck besinnt, Begegnungen und Kultur zu ermöglichen. Die Absage von Veranstaltungen wäre ein Eigentor, sagt auch Esther Roth, Leiterin des Amts für Kultur im Baselbiet.

Den Weg des aktiven Widerstands wählt hingegen eine andere Sissacher Institution: das Café Bistro Cheesmeyer. Dort werden entgegen den Vorschriften auch Gäste ohne Covid-Zertifikat bedient. Die Betreiber berufen sich dabei auf die in der Bundesverfassung garantierte Wirtschaftsfreiheit sowie auf das Diskriminierungsverbot. Man würde auch den Gang durch die Gerichtsinstanzen beziehungsweise eine drohende Schliessung durch die Behörden nicht fürchten, sagte Wirtin Susanne Schaffner, die nur kurze Zeit später ihr Pachtverhältnis mit den Eigentümern des «Cheesmeyer» kündigt.

Ursache der Explosion geklärt

Andere Probleme beschäftigen derweil die Gemeinde Gelterkinden. Um das strukturelle Defizit der Gemeinde von gegen 3 Millionen Franken jährlich auszugleichen, hat der Gemeinderat ein Sparpaket geschnürt. Unter anderem will er den Fasnächtlern künftig 10 000 Franken für Reinigungsarbeiten in Rechnung stellen, die bisher mit Steuergeldern bezahlt worden sind. Der Fasnachtsumzug vom Montag und der Kinderumzug vom Dienstag seien für seine Organisation so nicht mehr finanzierbar, sagte Rico Tirri, Präsident der Gelterkinder Fasnacht (Gefa), nach der Hiobsbotschaft.

Ein Aufatmen gab es in der Nachbargemeinde Sissach: Die Besitzer der Pflanzgärten in der Nähe des Tenniscenters sind dem Aufruf der Gemeinde gefolgt und haben ihre teils gesetzeswidrigen Zusatzbauten entfernt. Gewuchert hatten diese, da die Gemeinde während 15 Jahren auf entsprechende Kontrollen verzichtet hatte. «Ich muss den Schrebergärtnern ein grosses Kompliment aussprechen. Sie haben den Rückbau auf den letzten Metern mehrheitlich geschafft», so Gemeindepräsident Peter Buser in der «Volksstimme».

Nach etlichen Monaten des Rätselns konnte im Oktober auch die Ursache einer heftigen Explosion in der Wintersinger Kirche geklärt werden. Forensiker der Baselbieter Polizei haben als Quelle der Explosion Gase eruiert, die beim Schmelzen von Elektrokabelhüllen entstanden sind. Der Funke eines Relais im Elektro-Schaltkasten der Kirche habe diese Gase entzündet. Noch nicht abschliessend geklärt ist, weshalb die Stromkabel für die Elektro-Bodenheizung in der Kirche haben schmelzen können. Bei der Explosion sind Schäden von mehr als 400 000 Franken entstanden. Bereits im September hat ein Team von Restauratoren damit begonnen, das Innere der denkmalgeschützten Kirche vom Russ, der sich durch die Explosion an Decke, Boden und Mauern abgelagert hat, zu befreien.

Zu viele Wildsauen

Viel Arbeit kommt im Winter auch auf die Baselbieter Jäger zu. Wie die im August abgeschlossene Jungtierzählung ergeben hatte, haben auf Baselbieter Kantonsgebiet gleich 1535 Frischlinge das Licht der Welt erblickt. Im Vorjahr lag die Zahl der gezählten Jungtiere noch ganze 70 Prozent tiefer. Die Wildsaupopulation hat im laufenden Jahr also nachweislich stark zugelegt.

Wichtiger Grund für die Zunahme: Im Jahr zuvor konnten die Jägerinnen und Jäger weniger Tiere abschiessen, als gefordert gewesen wären. Das gilt es nun nachzuholen. Bis Ende März dieses Jahres müssen laut der kantonalen Schwarzwildkommission rund 1400 Sauen erlegt werden, um die Schäden zu minimieren, welche die «Schwarzkittel» bei der Futtersuche anrichten.