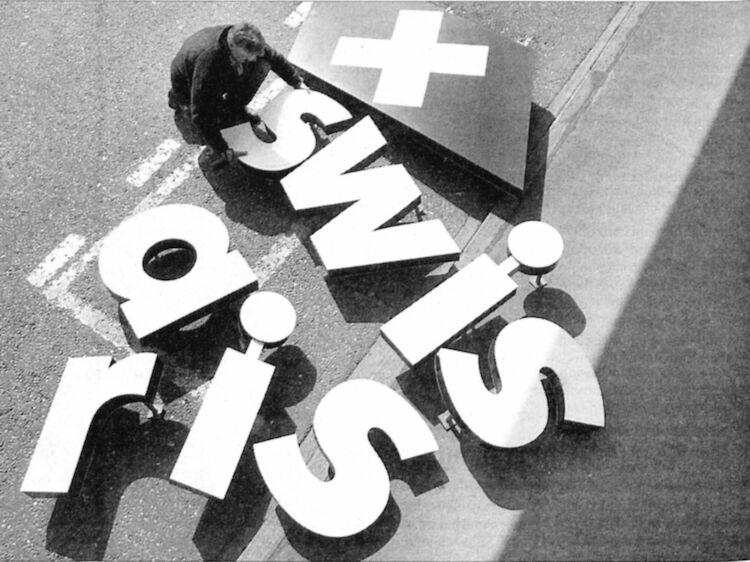

«Diese Krise wurde eigentlich gut gemeistert»

30.09.2021 Schweiz, Verkehr, WirtschaftAm 2. Oktober 2001 kam es zum Swissair-Grounding – Ex-Pilot Paul Kurrus im Interview

Vor 20 Jahren erschütterte das Grounding der Swissair-Flotte die Schweiz. Nicht zuletzt als Folge der Anschläge von 9/11 war der so stolzen Fluggesellschaft nach 71 Jahren erfolgreichem Betrieb das Geld ...

Am 2. Oktober 2001 kam es zum Swissair-Grounding – Ex-Pilot Paul Kurrus im Interview

Vor 20 Jahren erschütterte das Grounding der Swissair-Flotte die Schweiz. Nicht zuletzt als Folge der Anschläge von 9/11 war der so stolzen Fluggesellschaft nach 71 Jahren erfolgreichem Betrieb das Geld ausgegangen. Später kam es zum Verkauf an die Lufthansa. Paul Kurrus, einstiger Pilot und Baselbieter FDP-Nationalrat, blickt zurück.

Paul Aenishänslin

Herr Kurrus, wie haben Sie den 2. Oktober 2001, den Tag des Groundings der Swissair, erlebt? Wie und wo haben Sie diese Schreckensnachricht erfahren?

Paul Kurrus: Als Nationalrat war ich an diesem Dienstag im Parlament in Bern. Swissair-CEO Mario Corti sollte gleichentags an einer Veranstaltung der Parlamentarischen Gruppe Luftfahrt (PGL) auftreten. Da mir die Dramatik der Lage bewusst war und ich über eine Teilnahme oder Absage von Herrn Corti an der Veranstaltung im Bild sein musste, stand ich als damaliger Präsident der PGL in engem Kontakt mit ihm. Am späteren Vormittag hat er mich dann über das Grounding informiert.

Was ging Ihnen damals durch den Kopf?

Obwohl ich um den Ernst der Lage wusste, war es für mich zunächst ein Schock. Neben dem emotionalen Aspekt und dem Mitgefühl für die vielen besorgten Kolleginnen und Kollegen bei der Swissair, gingen mir viele Fragen durch den Kopf: Was sind die Auswirkungen dieses Groundings auf die anderen Akteure des Luftfahrtstandorts Schweiz? Beispielsweise auf die Crossair, die Flughäfen, die Flugsicherung oder die vielen grossen und kleinen flugnahen Betriebe. Und last but not least: Welches sind die Folgen für die Schweiz insgesamt, wenn die Anbindung an die wichtigen Zentren der Welt plötzlich zusammenbricht?

Sie standen selbst damals noch im Dienst der Crossair, der von Moritz Suter gegründeten Schweizer Regionalfluggesellschaft. Wie haben Sie persönlich und Ihre Kolleginnen und Kollegen den plötzlichen Untergang der Swissair aufgenommen?

Aufgrund vieler Gespräche habe ich den Eindruck bekommen, dass sich die Besorgnis unter den Mitarbeitenden in wesentlichen Teilen nicht von meinen Gedanken unterschieden hat.

Hatte irgendjemand in der Schweiz damals ein Interesse daran, die Swissair untergehen zu sehen?

Ich kenne niemanden, der am Untergang der Swissair interessiert war.

20 Jahre später mutet es etwas seltsam an, dass damals keine Verschwörungstheorien ins Kraut schossen, wie es heute bei jedem grossen Unglück oder aktuell bei der Covid-19-Pandemie der Fall ist.

Ich weiss nicht, ob es damals schon solche Theorien gab, aber ein wesentlicher Unterschied von damals zu heute ist, dass die Plattformen von Social Media noch nicht so verbreitet waren wie jetzt.

Mit Ihrem luftfahrtpolitischen Vorstoss vom 21. Juni 2001, also noch vor dem Grounding, haben Sie einen wichtigen Beitrag an das heutige Fundament der Zivilluftfahrt geleistet. Was hat Sie dazu veranlasst?

Eine Binsenwahrheit besagt: «Wenn man weiss, was man will, ist alles andere einfach.» Und genau das hat bei der Luftfahrt eben gefehlt. Die Schweiz flog während Jahrzehnten in einem luftfahrtpolitischen Blindflug. Das Fehlen einer nationalen Willensbildung hat sich dann beim Grounding deutlich gezeigt. Sowohl bei der Regierung als auch im Parlament und in der Verwaltung herrschten nach dem Grounding grosse Meinungsverschiedenheiten und Unsicherheiten über die Bedeutung der Luftfahrt. Es herrschte kein Konsens darüber, in welche Richtung sich der Luftfahrtstandort Schweiz entwickeln soll. Mit der luftfahrtpolitischen Strategie wurde dann 2004 erstmals Klarheit geschaffen. Um diese im Jahr 2016 nachgeführte Gesamtschau beneiden uns viele Länder.

War es richtig, dass sich Bund, Kantone und Privatwirtschaft mit ihrer Beteiligung an der Swiss für eine nationale Fluggesellschaft der

eingesetzt haben?

In seinem luftfahrtpolitischen Bericht attestiert der Bundesrat der hiesigen Luftfahrt wörtlich «eine herausragende volkswirtschaftliche Bedeutung». Stehen doch hierzulande annähernd 200 000 Arbeitsplätze und mehr als 33 Milliarden Franken Wertschöpfung im Zusammenhang mit der Luftfahrt. Vor diesem Hintergrund ist die Verbindung der Schweiz mit den internationalen Zentren der Welt für unser exportorientiertes Binnenland von grösster Bedeutung. Für den Bundesrat «… ist eine Fluggesellschaft, die das Drehkreuz (Hub) in Zürich betreibt, unverzichtbar». Daher bin ich froh, dass sich Privatwirtschaft und die öffentliche Hand damals so stark für eine nationale Fluggesellschaft der Schweiz eingesetzt haben.

Später hat sich die Crossair bereit erklärt, die Basis für die spätere Swiss zu bilden. War das aus Ihrer Sicht richtig?

Ja. Die Crossair war eine funktionierende Airline. Es war deshalb naheliegend, die bestehenden Strukturen und das Fachwissen zu nutzen und um den Langstreckenbetrieb zu erweitern. Dadurch konnte unter anderem wichtige Zeit gewonnen werden.

Noch später ist dann die neue Swiss an die Lufthansa gegangen. War die Selbstständigkeit aus Ihrer Sicht keine Option?

In der Luftfahrtbranche ist Grösse aus verschiedenen Gründen matchentscheidend. Denken Sie nur an den gemeinsamen Einkauf von Flugzeugen, Treibstoff und so weiter. Ich bin der Ansicht, dass sich die Swiss, als kleine bis mittlere Airline, im Alleingang nicht so gut entwickelt hätte, wie sie es eben im Lufthansakonzern tat.

Aber nochmals: Ist die Swiss damals nicht viel zu günstig an die Lufthansa gegangen?

Bei der Antwort auf diese Frage darf man nicht vergessen, dass die Swiss damals noch nicht eine Perle am Airline-Himmel war. Die Lufthansa hat mit der Swiss zu jener Zeit ja auch beachtliche Risiken übernommen.

Die neue Swiss hat ja dann während Jahren sehr gut gearbeitet, bis ab 2020 durch das Coronavirus ein heftiger Einbruch der Weltluftfahrt resultierte und die Swiss eine staatliche Bürgschaft brauchte. Hat die Swiss das Potenzial, wieder erfolgreich tätig zu sein, wenn die Covid-Krise überwunden ist?

Ja, davon bin ich überzeugt, denn bis vor der Pandemie war die Swiss wegen ihrer Qualität, Effizienz und Innovation eine der erfolgreichsten Fluggesellschaften in Europa. Sie bedient mit der Schweiz, als exportorientiertes Land, einen sehr attraktiven Markt mit guten Zukunftsaussichten. Allerdings wird die Erholung der Branche nicht von heute auf morgen passieren. Der Branchenverband Iata rechnet damit, dass sich der Weltluftverkehr im kommenden Jahr auf etwa 80 Prozent des Jahres 2019 erholen wird – aber erst Mitte des Jahrzehnts auf 100 Prozent.

Ist diese Zuversicht auch vor dem Hintergrund der kritischen Stimmen betreffend die Auswirkungen des Luftverkehrs auf das Klima angebracht?

Zwar hat die Luftfahrt mit etwa 2,5 Prozent Anteil am weltweiten, menschengemachten CO2-Ausstoss einen relativ bescheidenen Anteil am Klimawandel. Selbst unter Berücksichtigung der übrigen Auswirkungen beträgt dieser Anteil gemäss IPCC lediglich 3,5 Prozent. Dennoch nimmt die Branche ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt im Allgemeinen und bei Klimaschutz im Speziellen wahr. So hat der Luftverkehr beispielsweise, als erste Branche weltweit, im Rahmen der UNO, ein verbindliches globales Instrument (Corsia) beschlossen, mit dem ab diesem Jahr die erwartete Zunahme an CO2-Emissionen durch den Luftverkehr kompensiert wird.

Wenn Sie sich heute noch an die Swissair erinnern, die vor 20 Jahren untergegangen ist: Was vermissen Sie am meisten?

Die Swissair war über Jahrzehnte hinweg mehr als eine Fluggesellschaft. Sie war gleichsam eine weltweite Botschafterin typischer Schweizer Werte wie Sicherheit, Pünktlichkeit, Qualität, Innovation und vieles mehr. Ich bin sehr froh, dass die Swiss die Rolle übernommen hat und in Zukunft weiterführen wird.

Welche Erkenntnis sollten wir uns für die Zukunft der Luftfahrt merken?

«Ein Volk, das nicht fliegt, wird überflügelt»: Das haben schon 1940 die Bundesräte Celio und Kobelt sowie General Guisan gesagt. Das gilt heute mehr denn je.

Können Sie 20 Jahre nach dem Grounding der Swissair und dem tragischen Ende dieser einst stolzen nationalen Luftverkehrsgesellschaft ein Fazit ziehen, wie die nachfolgende Krise aus Ihrer Sicht gemeistert worden ist?

Mit einem Abstand von 20 Jahren betrachtet, hat die Schweiz diese schwere Krise eigentlich gut gemeistert. Klar sind auch Fehler passiert, aber immerhin war es gelungen, in nur sechs Monaten die neue Swiss startklar zu machen und später zu einer sehr erfolgreichen Airline zu entwickeln. Dies ist eine beachtliche Leistung, auch wenn der Untergang der Swissair mit erheblichen Kosten und mit manchen traumatischen Erlebnissen von früheren Swissair-Mitarbeitenden verbunden war.

Zur Person

pae. Paul Kurrus, 1947 geboren, wuchs in Basel auf und bildete sich zum Piloten aus. Er war bei der Crossair der erste Pilot überhaupt. Politisch war er für die FDP Baselland im Nationalrat (1999–2003). Während mehr als 12 Jahren präsidierte er Landesverbände wie die Aerosuisse, den Dachverband der Luft- und Raumfahrt, sowie die Spedlogswiss, den Landesverband der Speditionsunternehmen. Heute lebt Paul Kurrus in Arlesheim und ist als selbstständiger Berater tätig. Er ist verheiratet, hat zwei eigene und vier Stiefkinder und ist achtfacher Grossvater. Neben der Pflege seines Rebberges tritt er da und dort als Oboist bei Konzerten auf.