«Nine Eleven», Trauma des Westens

10.09.2021 GesellschaftNew York | Der in Sissach aufgewachsene Andreas Schwald blickt zurück auf den 11. September 2001

Morgen Samstag vor 20 Jahren: Die Türme des World Trade Centers in New York stürzten in sich zusammen. Die Welt ist danach nicht mehr die gleiche. Andreas Schwald (40) war ...

New York | Der in Sissach aufgewachsene Andreas Schwald blickt zurück auf den 11. September 2001

Morgen Samstag vor 20 Jahren: Die Türme des World Trade Centers in New York stürzten in sich zusammen. Die Welt ist danach nicht mehr die gleiche. Andreas Schwald (40) war Augenzeuge des Unfassbaren.

Andreas Schwald

Es war 2001, wir hatten gerade die Matura im Sack und die Rekrutenschule abgeschlossen. Der Jahrtausendwechsel lag hinter uns und die Fröhlichkeit der Neunzigerjahre nach wie vor in der Luft. Alles schien möglich. Wir glaubten, eine Reise in die Metropole New York – geschäftiges Sinnbild und imposante Manifestation des Zeitgeistes der Nineties – würde unseren Horizont noch vor Semesterstart sicher erweitern.

Das Hotel lag am Times Square. Als frisch ausgebildeter Soldat der Übermittlungstruppen überkam mich schnell der Drang nach Verbindung. Damals hatten die europäischen Handys in den USA bis auf wenige Modelle keinen Empfang. Man brauchte ein Triband-Handy, um mobil nach Hause telefonieren zu können. Ich kaufte ein solches.

Inmitten von Sirenen

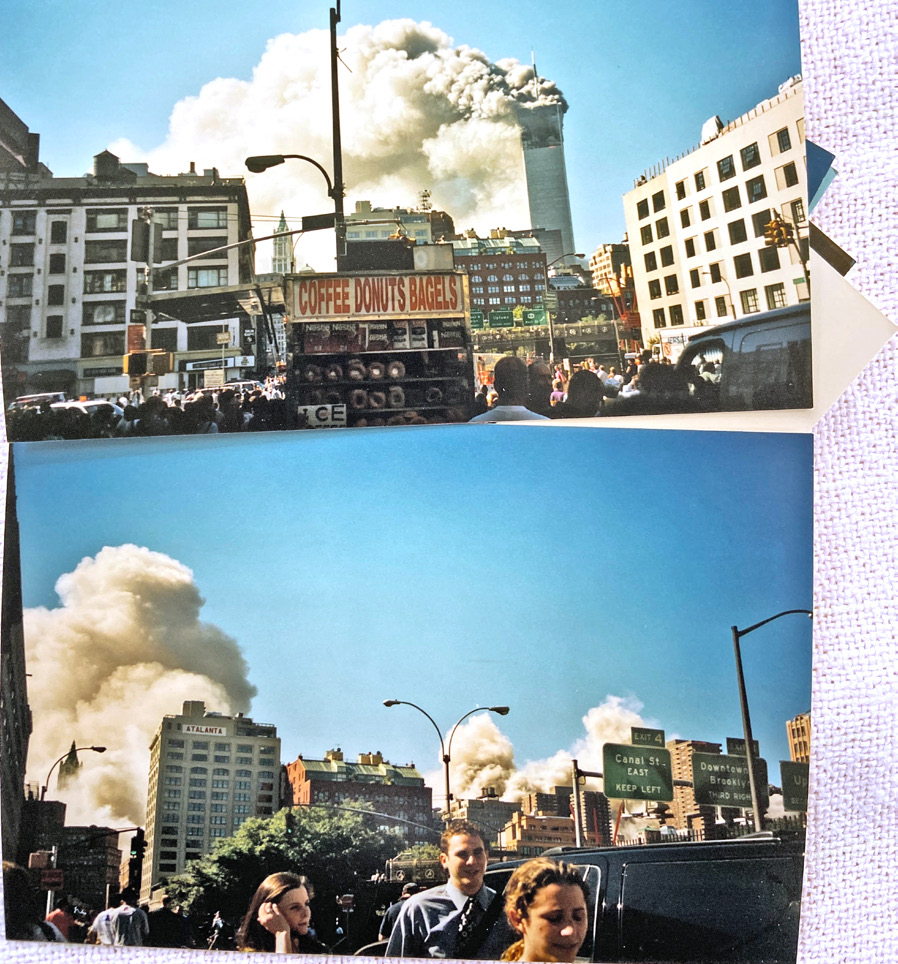

Es war am Morgen, Dienstag, 11. September 2001. Wir verschliefen leicht. Es muss schon nach 9 Uhr gewesen sein, als wir auf den Times Square traten, um die U-Bahn nach Süden zu nehmen. Auf den Leuchtschriften mit den Newstickern stand irgendwas von «Airplane hijacked» und «Osama bin Laden». Auf Höhe Canal Street fuhr die Bahn nicht mehr weiter. Wir traten an die Oberfläche, die Strassen waren voller Menschen, Feuerwehrautos und Ambulanzen fuhren nach Süden. Dann sagte mein Kollege: «Schau, das World Trade Center brennt.»

Man muss sich das jetzt so vorstellen: Du stehst inmitten von Sirenen und Menschenmengen, hast keine Ahnung, was geschieht, hörst keinen Live-Kommentar und umfassende News-Pushes aufs Handy werden erst in ein paar Jahren erfunden. Du stehst da also vor Ort, betrachtest das Geschehen und begreifst erst einmal nichts. Du siehst den Nordturm brennen, nur die Spitze, und dahinter eine gewaltige Rauchwolke.

Das Erste, das du machst, ist zu Fuss in Richtung Unfallstelle gehen, denn man will wissen, was da gerade geschieht. Du machst mit deiner analogen Kamera unablässig Bilder – wir schreiben immer noch 2001 –, und du weisst: Was auch immer da gerade auf den Negativen zu sehen sein wird, es ist einmalig. Um einen herum sind Menschen, die geschockt sind, da sind jene, die fassungslos zuschauen und jene Menschen, die einfach ganz normal weitergehen. Es ist ja New York.

Um 10.28 Uhr fiel der Nordturm. Der Anblick war fast schon unspektakulär. Nur der alleroberste Teil, aus dem zuvor Rauch drang, explodierte. Dann bröselte alles andere einfach in sich zusammen. Mehr als 1600 Menschen im Turm und darum herum starben. Bereits beim Zusammenbruch des Südturms um 9.59 Uhr kamen über 800 Menschen ums Leben. Dienstag, 11. September 2001, kurz vor halb elf: Das World Trade Center war zerstört.

Verarbeitungsprozess

In den wenigen Minuten danach setzte sich die gewaltige Masse an Menschen auf einmal in Bewegung und zog nach Norden; der Wind hatte gedreht, die Wolke aus Rauch und Schutt zog Richtung Manhattan. Das Handynetz war tot, erst viele Stunden später sollte es wieder aufstarten. Ein Anruf von unterwegs nach Hause, alles in Ordnung, grosse Erleichterung. Wenig später noch ein Anruf, es war Robert Bösiger, damals Chefredaktor der «Volksstimme». Der Titel seines Artikels lautete «Augenzeuge des Unfassbaren».

Vielleicht war es die Unmittelbarkeit des Erlebten, die den Verarbeitungsprozess schon früher hatte einsetzen lassen. Wenn man ein Ereignis dieses Ausmasses mit eigenen Augen sieht, macht das etwas anderes mit einem, als wenn man es nur übermittelt bekommt. Der Eindruck ist nachhaltig. Die diffuse Angst, die den Empfänger solcher Nachrichten über TV, Radio, Print oder Online beschleicht, ist vor Ort eine sehr reale Angst – und deswegen eine ganz andere Erfahrung. Man sitzt nicht hilflos an ein Gerät gefesselt und kann nichts tun. Man steht vor Ort und ja, man muss sogar etwas tun. Und sei es nur schleunigst weglaufen, um sich aus der Gefahrenzone zu begeben. Begleitet von der Erkenntnis: Was auch immer bislang war, es ist vorbei. Jetzt kommt etwas ganz Neues.

Das spiegelt sich im gewaltigen Schub an Technologisierung und Digitalisierung in den letzten zwei Dekaden, die von einer düsteren popkulturellen Ernsthaftigkeit begleitet wurden. Wir sind nicht weniger schockresistent, wir sind nur noch schneller, noch direkter informiert. Und vielleicht sind wir deshalb auch etwas dünnhäutiger geworden. Wer will, ist immer dabei und kann alles immer wieder durchleben. Und doch verarbeiten wir ausgerechnet wegen der konstanten Geschwindigkeit an Informationen langsamer. Siehe die Covid-Pandemie und die sich dazu überschlagenden Informationen und Meinungen, die den gewohnten Lebensstil und damit die Werte des Westens erneut über den Haufen warf – freilich aus anderen Gründen, aber ebenso nachhaltig.

Es trifft dich härter

Vielleicht ist das der Unterschied zwischen den «Zuschauern» und den «Augenzeugen des Unfassbaren». Es trifft dich härter. Und die Erkenntnis kommt schneller: Das Leben muss weitergehen. Das heisst nicht, dass wir vergessen sollten oder dass wir unbeeindruckt von Krisen weiterschreiten müssen. Das wäre nur zynisch. Wie sie aber in der ersten Aufführung von «Les Misérables» zwei Tage nach 9/11 auf der Broadway-Bühne sagten: «The Show must go on.» Lerne daraus, passe dich an. Es gilt, das Beste daraus zu machen, aus dem Erlebten, aber auch aus dem, was noch kommen mag. Die Schleife der sich ewig wiederholenden, digital immer wiedererlebbaren und wiederbeschwörbaren Traumata muss irgendwann verlassen werden – lieber früher als später.

Andreas Schwald (40) war am 11. September 2001 in New York und sah der Zerstörung des World Trade Centers aus weniger als einem Kilometer Distanz zu. Er war danach lange im Journalismus tätig, unter anderem bei der «Volksstimme», «Telebasel», der «TagesWoche» und zuletzt bei der bz. Heute ist er Kommunikationsberater und lebt in Basel.