«Ich versuche, die Besten zu übertreffen»

23.09.2021 BaselbietEin Mann fällt aus dem Rahmen: Nicolas Manzi, Hairstylist und Architekt

Er wuchs in ärmsten Verhältnissen in Italien auf und hat sich mit Ehrgeiz und Fleiss zum Millionär hochgearbeitet: Nicolas Manzi. Der Hairstylist und Architekt will in allem, was er tut, der Beste sein. Wir sprachen ...

Ein Mann fällt aus dem Rahmen: Nicolas Manzi, Hairstylist und Architekt

Er wuchs in ärmsten Verhältnissen in Italien auf und hat sich mit Ehrgeiz und Fleiss zum Millionär hochgearbeitet: Nicolas Manzi. Der Hairstylist und Architekt will in allem, was er tut, der Beste sein. Wir sprachen mit ihm über seine Karriere und seinen Wegzug aus dem Baselbiet.

Christian Horisberger

«Was nur gut ist, ist schlecht. Wer sich mit gut zufrieden gibt, kommt nicht weiter. Ich habe Erfolg, weil ich von den Besten lerne und dann versuche, sie zu übertrumpfen.»

Von Selbstzweifeln zerfressen ist Nicolas Manzi nicht. Weshalb auch? Der Sohn mittelloser Eltern, die weder lesen noch schreiben konnten, verbrachte einen Teil seiner Kindheit in einem Armenhaus in den italienischen Abruzzen. In der Schweiz startete er als Coiffeur ins Erwerbsleben und sattelte später auf die Architektur um. In beiden Tätigkeiten hatte er ein goldenes Händchen.

Heute geniesst Manzi die Sonnenuntergänge auf der Terrasse seiner 280 Quadratmeter grossen Attika-Maisonette-Eigentumswohnung am Vierwaldstättersee bei einem Glas «Sassicaia». In seiner Garage stehen drei sportliche italienische Exoten – die Marken möchte er nicht nennen –, im Hergiswiler Bootshafen liegt sein Motorboot und die Kunden seines Planungsbüros für Radiologie- und Bilddiagnostikzentren stehen bei ihm Schlange. Manzi hat es längst geschafft.

Dem oberen Baselbiet, wo die Tellerwäscherkarriere des Einwanderers begann, hat er vor längerer Zeit den Rücken gekehrt. Nun ist Hergiswil (NW) am Vierwaldstättersee zu seinem Lebensmittelpunkt geworden. Vor wenigen Monaten hat er auf einen Schlag seine vier stattlichen Altstadt-Liegenschaften in Liestal verkauft – darunter das «Haus der Musik» in der Rathausstrasse und das Restaurant Farnsburg beim Regierungsgebäude. Die «Volksstimme» hat mit Nicolas Manzi in seiner neuen Heimat über Karriere, Werte, Fleiss, Erfolg, Anerkennung und Missgunst gesprochen.

Funktionalität und Kunst

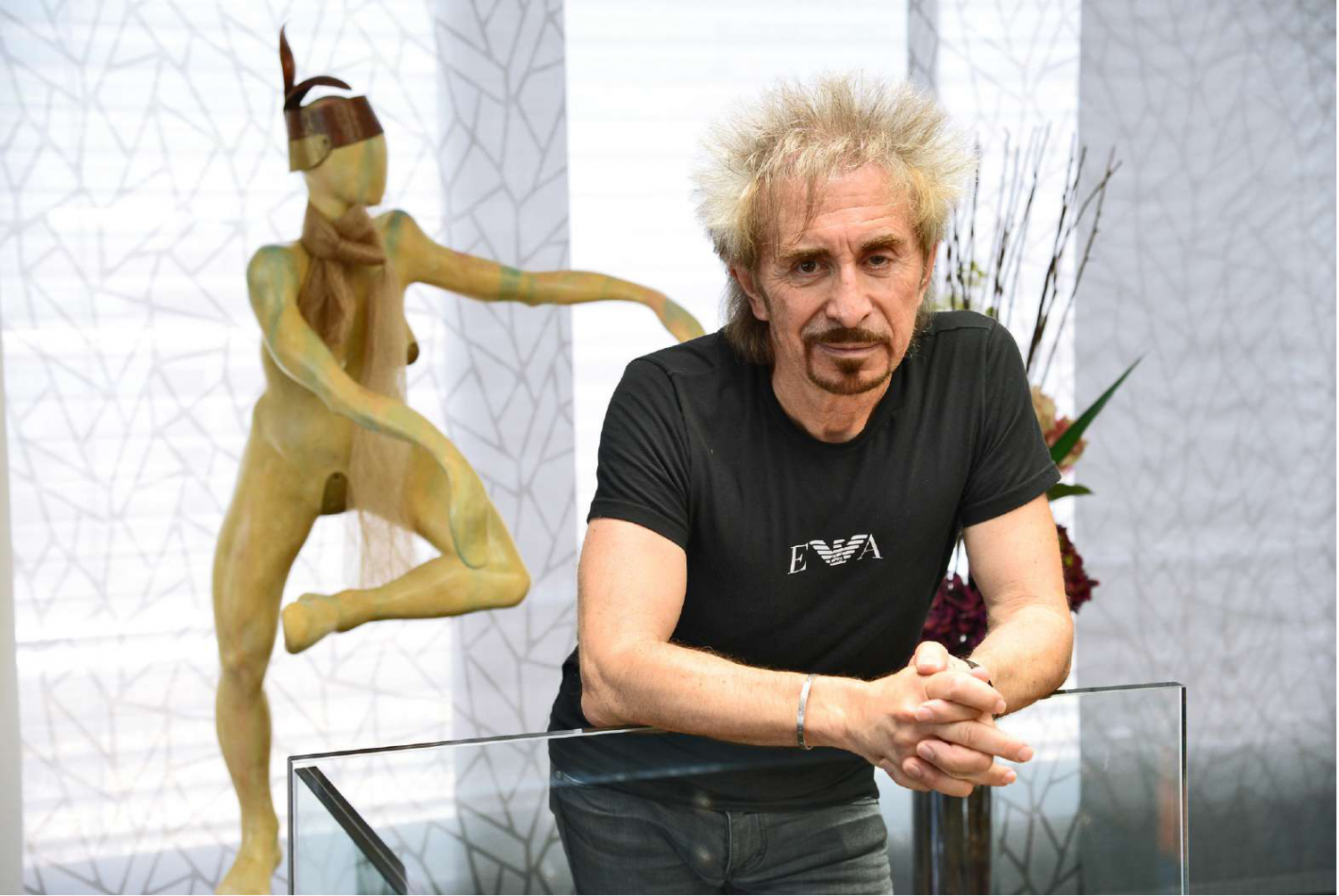

Wir treffen den «Auswanderer» in seiner Wohnung zuoberst im Mehrfamilienhaus, das er am Vierwaldstättersee erworben hat und Etage für Etage saniert. Die Einladung, sein Heim zu besichtigen, nehmen wir gerne an. Hier lässt es sich aushalten: Die beiden Etagen sind mit einer zentralen, offenen Treppe verbunden – das schafft ein Raumgefühl wie in einer Kunstgalerie. Neben mehreren Bädern und WCs nutzt Manzi ein Zimmer als Ankleide, in einem anderen hat er einen Kino- und Musikraum eingerichtet. Die Küche mit Insel ist mit Top-Geräten und einem Weinschrank ausgestattet. Manzi liebt edle Tropfen und er sei «ein sehr guter Koch». Die Raumgestaltung und Einrichtung sind ebenso funktional wie ästhetisch. Die Wohnung ist durchwirkt mit Farbtupfern wie Blumen, hinterleuchteten Flächen mit Pop-Art-Motiven oder Skulpturen, die tanzende Frauen darstellen, Manzis einzigen «Mitbewohnerinnen». Die Skulpturen hat ein Künstler erschaffen, die Motive auf den Lichtflächen realisierte Manzi mit Fotos von Prominenten, seinen Katzen und von sich selber.

So verlockend der Blick von der Terrasse auf den Vierwaldstättersee auch ist, die Sonne blendet und brennt heiss. Also setzen wir uns in den klimatisierten Wintergarten mit Sicht auf den Pilatus, den eine dicke Wolke einhüllt. «Was wollen Sie denn nun wissen?», fragt Manzi neugierig und lehnt sich zurück. «Alles!» Er beginnt zu erzählen.

Geboren ist er 1955 in den italienischen Abruzzen, einer der ärmsten Gegenden des Landes. Die Eltern konnten ihre Kinder nicht aus eigener Kraft ernähren und gaben sie in die Obhut von Nonnen und Padres oder ins Kinderheim, als erst der Vater und dann auch die Mutter als Gastarbeiter in die Schweiz gingen. Fünfjährig kam Nicolas in Italien in ein Heim, viereinhalb Jahre blieb er da. Mutter und Vater bekam er nach deren Abreise nie zu Gesicht. Andere würden über solche Verhältnisse klagen. Nicht Nicolas Manzi. Er spricht von Glück, dass er im «Armenheim» immer zu essen hatte, lesen und schreiben lernen durfte und schon früh gezwungen gewesen sei, «Ämtli» zu verrichten und Verantwortung zu übernehmen. «Das hat mich stark gemacht.»

Als die Eltern erst die älteste Tochter und 1969 Sohn Nicolas zu sich nach Füllinsdorf holten, musste die Familie zunächst unten durch. Der Vater arbeitete bei der Liestaler Firma Ziegler im Strassenbau, die Mutter als Tellerwäscherin in der Gastronomie. Die Manzis teilten sich mit drei anderen Gastarbeiterfamilien eine Wohnung, wo sich die heutige Migros Schönthal befindet. Zehn Quadratmeter Privatsphäre mussten für jede Familie reichen. Auf die gemeinsame Küche habe jeweils ein Run geherrscht, erinnert sich der Sohn: «Nächtelang wurde Sugo gekocht...» Als die Firma Ziegler ihren ersten Wohnblock baute, brachte sie die Familien der älteren, guten Arbeiter mit Kindern darin unter. So auch die Manzis.

Geld war bei der Gastarbeiterfamilie knapp. Wollte der Sohn etwas nicht Notwendiges haben, musste er selber dafür aufkommen. Bereits als 13-Jähriger ging er jobben, zuerst bei einer Gärtnerei, dann bei Anker Bier in Frenkendorf. Der Berufseinstieg nach der Schulzeit war eine Odyssee: abgebrochene Lehre bei der Frech-Hoch in Sissach als Karrosseriespengler, Hilfsarbeiter beim Heizkesselbauer Stücklin in Füllinsdorf, mit 16 Jahren ein Welschland-Jahr mit Jobs in der Industrie und im Grand Hotel Vevey – «c’est pourquoi je parle français». Nach seiner Rückkehr ins Baselbiet wollte der junge Manzi nun doch eine Lehre machen. Zwei Wochen blieben ihm, um etwas zu finden, dann würde das Lehrjahr beginnen. Wählerisch sein konnte er nicht, also bewarb er sich auf das erstbeste Inserat, das ihm unter die Augen kam: als Damencoiffeur in Basel. «Hätte ich das Stelleninserat eines Metzgers gesehen, wäre ich Metzger geworden», sagt Manzi. Als einziger Bewerber bekam er die Lehrstelle.

Sein Können und vor allem sein Selbstbewusstsein bescherten Manzi eine unruhige Lehrzeit. «Ich war ein Supertalent und kassierte zusätzlich zum Lehrlingslohn von 60 Franken Trinkgelder um die 300 Franken im Monat. Das stieg mir zu Kopf. Ich musste aufsteigen.» Also wechselte er nach nur einem Lehrjahr zum damaligen Berufs-Schweizer-Meister in Basel. Er wollte von einem grossen Könner lernen. Dem allerdings habe er in der Gunst der Kundinnen schon bald den Rang abgelaufen, sodass sich dieser vom Lehrling bedroht fühlte, erzählt Manzi. Er wurde entlassen. Den Rest der Lehrzeit absolvierte er bei einem anderen namhaften Haarkünstler, ebenfalls in Basel. Noch vor seinem Lehrabschluss bereitete Manzi die Eröffnung seines eigenen Salons vor. Von Verwandten lieh er sich 80 000 Franken für den Kauf eines Geschäftslokals in Frenkendorf, stellte zwei Coiffeusen an und warb mit dem Slogan «Ein Basler Haarspezialist kommt nach Frenkendorf» für seinen Betrieb. Zwei Wochen vor der Lehrabschlussprüfung eröffnete er.

Haareschneiden auf dem Bügelbrett

Manzis moderner Stil schlug auf dem Land ein: Der Wunsch, sich vom jungen Maestro die Haare machen zu lassen, war es manchen Kundinnen wert, sich am Samstag bereits um 5.15 Uhr morgens oder erst spät am Abend in dessen Coiffeurstuhl zu setzen. «Schon nach anderthalb Jahren konnte ich all meine Schulden zurückzahlen», sagt Manzi. Mit einer Ausnahmebewilligung – er verfügte noch nicht über die geforderten Berufsjahre – legte er die Meisterprüfung ab, «als Bester meines Jahrgangs».

Als die Räume in Frenkendorf nach acht Jahren zu eng wurden, eröffnete der Figaro in Sissach und Liestal zwei neue Salons. Zudem liess er sich von Hairstylingprodukte-Herstellern für internationale Modeschauen und Fachmessen engagieren. Seine Kreativität und der Mut, Neues, auch Radikales, auszuprobieren – «ich habe auf dem Bügelbrett Haare geschnitten» –, sein Tempo und seine Dreisprachigkeit gefielen den Auftraggebern. Um seine Kundinnen nicht zu vernachlässigen, jettete er im Charterflugzeug nach München oder Mailand. Darüber hinaus trat Manzi als Veranstalter und Moderator von Ausscheidungen für die Miss-Schweiz-Wahl und Mode-Events auf: «An einer Modeschau in der Sissacher Tannenbrunn-Turnhalle hatte ich 1200 Besucher.» Er gab ein Buch mit Gedichten heraus und beim damaligen «Radio Raurach» moderierte er «Arcobaleno», eine Sendung für Italoschweizer.

Der umtriebige Hairstylist war im Oberbaselbiet in aller Munde, machte gutes Geld und zeigte es auch: Er baute für sich, Frau und Tochter in Ormalingen ein stattliches Haus, fuhr italienische Luxus-Sportwagen, kleidete sich mit Armani und Trussardi. Der Erfolg hatte jedoch seinen Preis. Neider sagten ihm Mafia-Verbindungen oder einen Lottogewinn nach – wie sonst sollte ein italienischer Coiffeur auch zu so grossem Wohlstand kommen können …? Vor allem aber habe er sich gefangen gefühlt: «Ich war immer auf sechs, sieben Wochen ausgebucht. Ich fühlte mich erdrückt, hatte keine Luft mehr zum Atmen.» Er musste etwas Neues machen.

Da er sich in seiner Freizeit schon immer mit Architektur befasst habe, suchte Manzi den Kontakt zu einem Jugendfreund und ETH-Architekten und gewann diesen für ein gemeinsames Planungsbüro. Der kreative Quereinsteiger wirkte zunächst vor allem an der Front, der Fachmann am Zeichenbrett. Nach und nach habe er sich von seinem Partner das Handwerk abgeschaut, erzählt das Multitalent. Als er glaubte, nichts mehr vom Compagnon lernen zu können, wollte Manzi auf eigene Faust weitermachen. Die Trennung verlief jedoch nicht ganz nach seinem Plan: «Mein Partner zahlte mich aus statt umgekehrt, wie ich es beabsichtigt hatte, und es wurde ein zweijähriges Konkurrenzverbot vereinbart.»

Den grössten Teil dieser Zwangspause verbrachte Manzi in Italien bei seiner Mutter und am Bett seines Vaters. Beide waren nach Italien zurückgekehrt. Der Vater erkrankte schwer: «Ich war jeden Tag bei ihm im Krankenhaus und begleitete ihn bis zu seinem letzten Atemzug.»

Zurück in der Schweiz schnitt Manzi zunächst wieder Haare, ehe er sich erneut aufs Planen und Bauen verlegte und Schere und Kamm endgültig in der Schublade verschwinden liess. Zuerst realisierte er Wohn- und Geschäftshäuser – unter anderem die Nobel-Überbauung Smart Living am Sissacher Bergweg oder das Gewerbe- und Wohnhaus mit der Raiffeisenbank in der Begegnungszone. Dessen Farbe sorgte für einen Aufruhr in Sissach. Wer denkt, Manzi habe sich mit dem violetten Anstrich ein Denkmal setzen oder provozieren wollen, irrt: Die Frau des Bauherrn habe die Farbe gewählt, erzählt Manzi. «Als wir über die Gestaltung der Fassade sprachen, hatte sie gerade violett lackierte Fingernägel …» Damit, dass das Haus soeben anders gestrichen worden ist, habe er keinerlei Probleme.

Bunt und freundlich anstatt kahl und steril

Zwischenzeitlich investierte Manzi viel in Liestaler Liegenschaften und wagte mit der «Farnsburg» einen wenig glücklichen Abstecher in die gehobene Gastronomie: «Wenn Sie sich ärgern wollen, dann gehen Sie in die Gastronomie!» Seinen Weg zu seiner heutigen Tätigkeit als Spezialist für den Bau von Radiologie- und Bilddiagnostikzentren ebnete der Zufall: Der Architekt sollte im Auftrag eines Bauherrn die Pläne für dessen Villa auf Optimierungen durchsehen. Manzi fand einige – und erhielt prompt den Auftrag, das Anwesen neu zu planen. Bei dem Bauherrn handelte es sich um eine Führungskraft der Sparte Health Care des Elektro-Giganten General Electric. «Er fragte mich, ob ich auch Radiologiezentren bauen könne.» Manzi konnte es nicht, wollte es aber lernen und kniete sich in die komplexe Thematik hinein: Bei solchen Bauten gehe es darum, zunächst unter Berücksichtigung von Gebäudehülle, Technik und Abschirmung den idealen Standort für das elektronische Analysegerät zu finden und den Patientenablauf zu optimieren, erklärt der Planer. Erst dann gestalte er den Raum um die Anlage herum.

Manzi ging noch einen Schritt weiter: Als er in der Gesundheitssparte Fuss fasste, seien die Untersuchungsräume steril und kahl gewesen. Er habe sich in die Lage der Patienten versetzt, die sich mit Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung einer Untersuchung unterziehen müssen; von Menschen, die Angst haben. Also habe er versucht, mit Farbe, Kunst und Lichtinstallationen eine freundliche Atmosphäre zu erzeugen, in der sich die Patienten wohler fühlen können und die sie im besten Fall von ihrer Angst ablenkt.

Den ersten Radiologie-Raum plante und realisierte der Exil-Baselbieter vor 22 Jahren. Die Sparte gewann gegenüber Wohnbauten immer mehr an Bedeutung und schliesslich zog er sich ganz aus dem Wohnungsbau zurück: «Stundenlang über Wasserhähne und Plättli zu diskutieren, langweilt mich.» Ausserdem fehlt es nicht an Arbeit: Zu den aktuellen Auftraggebern von Manzi gehören unter anderem die Universitätsspitäler Zürich und Basel, das Zürcher Triemlispital und weitere Krankenhäuser in Münsterlingen, Horgen oder Samedan. Zurzeit baut er das Radiologie-Zentrum Röntgen Zofingen. «Ich darf Ihnen ohne anzugeben sagen, dass ich zu den namhaftesten Radiologie-Architekten gehöre», bemerkt Manzi. Auf zwei Jahre hinaus ist der Spezialist ausgebucht.

Bei seiner Arbeit verlässt sich der Planer und Unternehmer vor allem auf sich selber. Er beschäftigt lediglich einen Mitarbeiter und kooperiert für die Umsetzung seiner Projekte jeweils mit bewährten Drittfirmen. Die Bauleitung liegt immer in seiner Hand und seine Baustellen besuche er so oft wie möglich. Sein Leitspruch laute «Vertrauen – ja, Kontrolle – immer». Denn «ein Fehler kann bei Projektkosten von 4 bis 9 Millionen Franken sehr teuer werden».

Kein Interesse mehr am Rummel

Manzi könnte sich mit seinen 66 Jahren und seinen Liegenschaften, Firmenanteilen sowie einem siebenstelligen Vermögen aus dem Berufsleben zurückziehen. Doch will er davon nichts wissen. Statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, denke er fast rund um die Uhr über seine Projekte nach und beantworte morgens um 4.15 Uhr die ersten geschäftlichen E-Mails. Er betrachte es als Privileg, arbeiten zu dürfen, sagt er. «Die Menschen, die sagen, dass sie arbeiten gehen müssen, tun mir leid.»

«Finden Sie, ich bin nicht normal?», fragt der Coiffeur, Architekt und Bauführer, Immobilienbesitzer, Selfmademan, Gastronom, Poet, Fotograf, Pop-Art-Künstler, Workaholic, Ästhet und Ferrarifahrer plötzlich. Er kennt die Antwort selber und will womöglich nur die Bestätigung für das, was er genau weiss: Von «normal» kann bei ihm wirklich nicht die Rede sein. Der Mann ist in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich. Selbst mit seinem Äusseren fällt er aus dem Rahmen: voluminöses, angegrautes Haar und sauber gestutzter Henriquatre-Bart. Bei unserem Besuch trägt er – für einen Mann seines Alters ungewohnt – hautenge Jeans, Sneakers und ein T-Shirt – alles in Schwarz.

Schliesslich fragen wir ihn, weshalb er dem Baselbiet den Rücken gekehrt und sich in der Innerschweiz niedergelassen hat. Wegen der tiefen Steuern im Kanton Nidwalden? Wegen der Sicht auf See und Pilatus? Oder ist er im Groll gegangen, weil ihm dort, wo er so viel erreichte, die Anerkennung verwehrt blieb? Weil die Kantonalbank ihm einen Baukredit für eine Überbauung verwehrte, da es in der Chefetage hiess, der Coiffeur brauche keine Häuser zu bauen? Weil die Liestaler sein Gourmet-Restaurant Farnsburg gemieden haben? Weil der Ormalinger Bürgerpräsident zu ihm sagte, er solle sich erst noch ein Jahr «bewähren», ehe er das Bürgerrecht beantragt? Manzi bleibt vage: Ihm sei nach einer Erneuerung gewesen, sagt er nur. Zudem schätze er die Anonymität fern von Liestal, wo ihn jeder erkenne. «Der Rummel interessiert mich nicht mehr, umso mehr zieht mich die Ruhe an.»

Seine verbleibende Verbindung zum Kanton Baselland seien nur noch die wenigen alten Freunde, zumeist älter als er, die ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt hätten. Jetzt ist er es, der für sie da ist, wenn sie Rat suchen oder Hilfe benötigen. Auch das ist Manzi. In der harten Schale des coolen, erfolgsorientierten Unternehmers, für den gut nicht gut genug ist, scheint ein warmherziger, dankbarer und weicher Kern zu stecken.