Nicht nur Wasserspender, sonder auch Schmuckstücke

23.04.2021 Baselbiet, ZiefenSeit 200 Jahren steinerne Dorfbrunnen im Fünflibertal-Dorf – die damals hohe Investition hat sich gelohnt

Die Ziefner Dorfbrunnen gehören von alters her zum Dorfbild. Gegenüber früher haben sie zwar an Nutzen für die Bevölkerung eingebüsst, doch niemand möchte die schmucken ...

Seit 200 Jahren steinerne Dorfbrunnen im Fünflibertal-Dorf – die damals hohe Investition hat sich gelohnt

Die Ziefner Dorfbrunnen gehören von alters her zum Dorfbild. Gegenüber früher haben sie zwar an Nutzen für die Bevölkerung eingebüsst, doch niemand möchte die schmucken Wasserspender missen. Die sechs Ziefner Dorfbrunnen – mittlerweile geschützte Denkmäler – werden in diesem Jahr 200 Jahre alt.

Franz Stohler

Wasser ist lebensnotwendig für Pflanzen, Tiere und natürlich für die Menschen. Ziefen im hinteren Frenkental litt in normalen Zeiten auch früher nicht unter Wassermangel. Es waren zahlreiche Quellen vorhanden, aus denen das wertvolle Nass sprudelte und genutzt werden konnte. Was den Einwohnern im Laufe der Jahrzehnte eher zu schaffen machte, war die Wasserqualität, die nicht immer gesundheitsverträglich war. So mussten immer wieder Anpassungen an die veränderten Situationen bei der Wasserversorgung vorgenommen werden, ebenso bei den Dorfbrunnen. Die Wasserversorgung war und bleibt stets eine wichtige Aufgabe innerhalb der Dorfgemeinschaft.

Sieben steinerne Brunnen

Das Jahr 1821 war für Ziefen – damals mit 680 Einwohnern – ein wichtiger Meilenstein: Die Gemeinde schaffte bei Steinhauer Joseph in Solothurn sieben Brunntröge und Brunnstöcke an. Letztere zieren auffällige Eicheln, Symbol für Lebenskraft und Fruchtbarkeit. Andernorts findet man auf Brunnstöcken Kugeln als Zeichnen für Vollkommenheit.

Nach dem Wiener Friedenskongress und der Neuordnung Europas herrschte damals im noch ungeteilten Kanton Basel eine gewisse Aufbruchstimmung. 1816 verkehrte auf dem Rhein das erste Dampfschiff. 1816/17 herrschte anderseits auch eine grosse Hungersnot: Die Landbevölkerung musste sich grösstenteils mit einem armseligen Leben begnügen. Auch im Fünflibertal tat sich einiges: 1810 wurde Ziefen gemeinsam mit Arboldswil und Lupsingen wieder eine selbstständige Kirchgemeinde (vorher zusammen mit Bubendorf). Für den Pfarrer wurde 1811–1813 ein neues, grosses Pfarrhaus gebaut. 1816 wurden beim ersten Unterdorf-Schulhaus grössere Umbauarbeiten ausgeführt. Und in diesem Umfeld wurden also auch noch neue Dorfbrunnen angeschafft – 1821 im Todesjahr von Napoleon auf St. Helena.

Holz gegen Stein

Es war ein grosses Vorhaben. Wie konnte man das bei knapper Gemeindekasse finanzieren? Man hatte eine clevere Idee: Im Gebiet Blomd und Grosstannen wurden mächtige Eichen gefällt, und aus dem Erlös konnten die Dorfbrunnen bezahlt werden – ohne Schulden zu machen. Treibende Kraft der Brunnenbeschaffung war Gemeindepräsident Johannes Recher-Schneider, Landwirt und Weinhändler. Er sei für die Bestellung extra mit seinem Fuhrwerk nach Solothurn gefahren. Übrigens war auch der Transport der schweren Brunnenteile für Fuhrleute und Pferde über den Hauenstein bis nach Ziefen eine ganz besondere Aufgabe, die gemeistert werden musste.

In einem Gemeinde-Rechnungsbuch im Archiv sind interessante Einzelheiten zum Brunnenkauf aufgeführt. Die Kosten betrugen rund 1300 Franken alter Währung. Die Einzelposten: Steinhauer Joseph 680 Franken, Fuhrlöhne 335 Franken, für Fuhrleute-Pferde und Weggeld 103 Franken, für Hafer zum Füttern der Pferde 20 Franken und für die Schmiedearbeiten für die Brunnengestelle und sieben neue Brunnenröhren fielen Kosten von 122 Franken an.

Grosszügig spendeten «aus Gutem» an die Brunnen der Pfarrer Johannes Linder 50 Franken und der Gemeindepräsident Johannes Recher 25 Franken. Ferner ist aufgeführt: Der Brunnmeisterlohn für Hans Hug (Dorfname «Zimmerhans») für das Jahr 1821 betrug 20 Franken «sowie für Arbeit und Mühe ein Mass Wein» (1,5 Liter).

Erstes Brunnenverzeichnis

Zum 200-Jahre-Jubiläum ist es angebracht, auch einen weiteren Blick auf die Entwicklung der Wasserversorgung in Ziefen zu werfen.

Im Gemeindearchiv sind auf einem handgeschriebenen Blatt aus dem Jahr 1757 die sieben damals noch hölzernen Dorfbrunnen aufgeführt. Sie befanden sich praktisch an den gleichen Orten zwischen Strasse und Bach wie heute: Im Unterdorf, bei der Tumetenbrücke, in der Tumeten (Böschemattquelle), beim Gemeindehaus (Brunnmattquelle), bei der unteren und oberen Schmiede und bei der Mühlebrücke. Fünf Brunnen wurden von der bereits 1447 erstmals erwähnten «Chächbrunnenquelle» im Gebiet Leimen/Hofmatt über Holz-Tüchelleitungen gespeist. All diese Brunnen bestanden aus gehauenen Eichenstämmen.

Neben den Dorfbrunnen gab es damals auch noch zahlreiche Weidebrunnen ausserhalb des Dorfes, und beim Haus «Gärtli» wurde 1950 anstelle des ehemaligen Linderbrunnens (heute an der Kirchturmwand) ein neuer Zementbrunnen aufgestellt.

Die Tüchelleitungen aus Weisstannen- oder Föhren-Rundholz mit einem gebohrten Wasserkanal von sieben Zentimetern Durchmesser waren beständig, da sie in einer luftdichten Lehmschicht verlegt worden waren. Die Tüchel waren drei bis vier Meter lang und wurden mittels Zwingen (Ringe aus Flacheisen) zusammengesteckt. Im Gemeindebuch von 1778 ist Joggi Stohler als Brunnmeister erwähnt. Ihm wurde für das Bohren von 33 Stück Tüchel 2 Pfund und 4 Schilling bezahlt (ein Groschen pro Stück). 1997 kam im Mitteldorf bei Grabarbeiten ein gut erhaltenes Stück Tüchel ans Tageslicht.

Erste Wasserversorgung

Ein Gesuch der Brunnengenossenschaft Tumeten an den Gemeinderat, «ihnen besseres Trinkwasser zu verschaffen», bewirkte, dass 1891 die Gemeindeversammlung mit 91 zu 64 Stimmen beschloss, die drei Weissbrunnenquellen (im Gebiet Unter-Talrain) zu fassen und für eine neue Wasserversorgung mit Hausanschlüssen zu verwenden. Es wurden dort zwei Brunnstuben mit je 50 Kubikmetern Inhalt erstellt und das Leitungsnetz bis ins Dorf in Eisenrohren ausgeführt. Auch die Dorfbrunnen wurden an dieses neue Wassernetz angeschlossen.

1937, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Ziefner Wasserversorung wiederum erneuert und erweitert. Durch einen Vertrag mit der Nachbargemeinde Reigoldswil konnte jetzt der Wasserbezug von der dortigen Weihermattquelle gesichert werden. Im Gebiet Fuchs entstand ein neues Reservoir mit 2 × 200 Kubikmeter Inhalt. Das Leitungsnetz wurde jetzt mit Gussleitungen ausgeführt, und auch die Dorfbrunnen wurden daran angeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt war es fertig mit eigenem Ziefner Wasser. Die Brunnen mussten im Lauf der Zeit einiges über sich ergehen lassen. Der ehemalige Schulbrunnen im Mitteldorf hatte im Jahr 1855 Pech: Er wurde vom damaligen grossen Hochwasser weggeschwemmt. Lehrer Heinrich Breitenstein als Augenzeuge berichtete: «Der zum Strom gewordene stille Dorfbach (die Hintere Frenke) brachte eine Menge Balken, Brennholz, viele Wellen und Teile von Häusern mit sich, dies alles wurde an der Schulbrücke angehalten. Bald stürzte auch der Brunnen mit ‹Gebolder› um und schwamm das Dorf hinunter …» Er musste wieder neu aufgestellt werden.

Ein Dorfbrunnen von 1821 stand lange vor dem ehemaligen Bauernhaus Nr. 130 bei «S Peter Joggelis» (Dorfname) zwischen Strasse und Bach. Bei der Strassenkorrektion 1937 wurde er an die Ostgiebelseite des Hauses (oberhalb der oberen Schmiede) versetzt. Dabei ging der Trog in Brüche und wurde danach durch einen Zementtrog ersetzt. 1975 beim Bau eines Mehrfamiliehauses musste der Brunnen seinen Platz räumen. Der Original-Brunnenstock kam auf den Hof Ebnet zur Familie Ballmer.

1901 kam auch das Gebiet «Chatzental» zu einem Brunnen. Sein Standort war vor der Wagnerwerkstatt von Hans Schlumpf. An diesem Brunnen tränkten die ehemaligen Kleinbauern mit Dorfnamen «S Gusti Hanse», «S Bach Emile» und «S Bänis» ihr Vieh. Er wurde 1975 aufgehoben.

Wichtige Funktionen

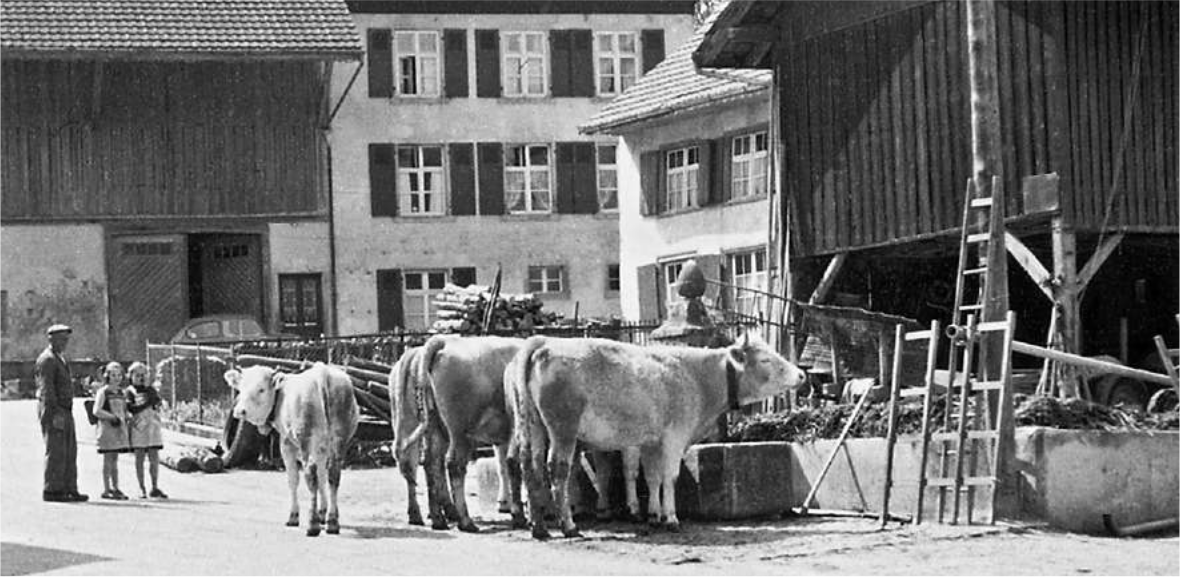

Ganz allgemein versorgen die Dorfbrunnen die Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser. Für Gross und Klein ist das Trinken von frischem Wasser direkt ab der Brunnenröhre ein Genuss. Da einige Brunnen mit ehemals genossenschaftlich betriebenen «Buuchhüsli» (Waschhäuschen) eine Einheit bildeten, waren sie über Jahrzehnte auch wichtig für die speziellen Waschtage der einzelnen Familien. Früher waren sie aber auch wichtig für die Bauern, da sie dort morgens und abends ihre Kühe und Rosse tränkten. Dieser tägliche Weg von den Ställen zu den Brunnen hinterliess jeweils auch seine Spuren: «Chüehblätter» und «Rossbollen» mussten anschliessend zusammengeputzt werden. Mit dem zunehmenden Verkehr auf der Hauptstrasse ging in den 1960er- bis 1970er-Jahren das Brunnentränken immer mehr zurück, bis es dann endgültig verschwand.

Während des Zweiten Weltkriegs versorgte der Mitteldorf-Brunnen bei der unteren Schmiede auch die Soldatenküche im dortigen «Buuchhüsli» mit Wasser. Und schliesslich dienten früher an heissen Sommertagen die Brunntröge den Kindern auch zum Baden. Gerne wurde bei den Brunnen auch «pflätteret». Die Buben anderseits trieben schon einmal Schabernack, indem sie den Überlaufzapfen entfernten, sodass sich der Brunntrog leerte und das Wasser ungenutzt in den Bach abfloss. Sie durften sich dabei einfach nicht erwischen lassen …

Brunnenrenovation

1978/79 wurden drei der sechs Dorfbrunnen durch die Liestaler Firma Paul Holinger AG für rund 36 000 Franken fachgerecht renoviert. Die nötigen Schmiedearbeiten führte Max Henny für 3000 Franken aus. Der Kanton beteiligte sich mit Subventionen von 7000 Franken.

Mit Regierungsratsbeschluss vom 22. Januar 1980 wurden dann die Ziefner Dorfbrunnen unter Denkmalschutz gestellt. Das Dorf ohne Dorfbrunnen ist fast nicht vorstellbar: Sie sind nicht nur Wasserspender, sondern auch Schmuckstücke im Dorfbild.

1.-Mai-Schmuck der Brunnen

Gepflegt wird in Ziefen – als einziger Gemeinde im Baselbiet – immer noch der Brauch des «temporären Brunnenschmucks» . In anderen Gemeinden werden Maibäume aufgestellt. In Ziefen hingegen werden am 1. Mai die Brunnenstöcke mit zartem grünem Laub und Frühlingsblumen bekränzt. Diese alte Tradition geht wohl auf die Einweihung der Steinbrunnen vor 200 Jahren zurück und wird immer jährlich von Anwohnern hochgehalten. Beim Oberdorfbrunnen beispielsweise hatte dieses Ehrenamt bis vor Kurzem während zweier Generationen die Familie Henni beim «Nünigängli» inne, nämlich während 85 Jahren.

Ab 2013 hat der Verein für Heimatpflege alle zwei Jahre einen Brunnen-Apéro eingeführt, an welchem jeweils bis zu 50 Personen teilnehmen. Dabei wird den Brunnenschmückern gedankt und den Anwesenden werden Brunnenanekdoten geboten.

Quellen: Heimatkunde Ziefen 1973, Festschrift zur Einweihung des Reservoir Chapf 1991, Brunnen-Dossier von Paul Spiess, www.bl.ch/denkmalpflege.

Autor Franz Stohler ist Dorfhistoriker und gab kürzlich sein neues Buch «Ziefner Häuser-Geschichten» heraus.

Der alte Brunnen

Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicherweise. Ich möchte diesem Brunnen gleichen, was in mir ist, stets weiterreichen. Doch: Geben, geben, alle Tage, sag Brunnen, wird dies nicht zur Plage? Da sagt er mir als Jochgeselle; Ich bin ja Brunnen nur, nicht Quelle. Mir fliesst es zu, ich geb es weiter, das macht mein Dasein froh und heiter. So leb ich nach des Brunnens Weise, schöpf täglich Kraft zur Lebensreise und will beglückt stets weitergeben, was mir die Quelle schenkt im Leben.

Autor unbekannt

Leider kein Fest

sto. Unter dem Motto «Ziife läbt» hätte am 26. Juni ein kleines Dorffest steigen sollen: 200 Jahre Dorfbrunnen, 40 Jahre Verein für Heimatpflege (neu «Verein 4417»), Einweihung der «alten School», Pizzaessen und weitere Aktivitäten. Daraus wird leider nichts: Das Fest ist wegen Corona abgesagt.

Wassertragen

sto. Früher musste das Wasser von den Brunnen in die Häuser getragen werden. Dort hatte man dafür Standen, wo das Wasser gespeichert wurde. Das Wassertragen war vorwiegend Mädchenarbeit. Die Holz-Züberli wurden auf dem Kopf getragen. Damit die Last nicht zu sehr drückte, wurden Stoffringe als Polster benützt. Die Burschen holten teils auch Wasser mit «Bükchtis», also Rückentraggefässen. Das Wassertragen geschah kurz vor dem Einnachten, die Dorfbrunnen waren dabei wichtige Treffpunkte.