«Niemals ohne Vitalität und unverkennbar schweizerisch»

10.12.2020 BaselbietHeute vor 100 Jahren wurde die Nobelpreis-Medaille für Carl Spitteler überreicht

Vor 100 Jahren wurde Carl Spitteler, der Schriftsteller mit Baselbieter Wurzeln, für seinen Literaturnobelpreis gefeiert. Bald darauf starb er und drohte in Vergessenheit zu geraten. Doch die Zeit für eine ...

Heute vor 100 Jahren wurde die Nobelpreis-Medaille für Carl Spitteler überreicht

Vor 100 Jahren wurde Carl Spitteler, der Schriftsteller mit Baselbieter Wurzeln, für seinen Literaturnobelpreis gefeiert. Bald darauf starb er und drohte in Vergessenheit zu geraten. Doch die Zeit für eine Neuentdeckung ist günstig.

Gerhard W. Matter

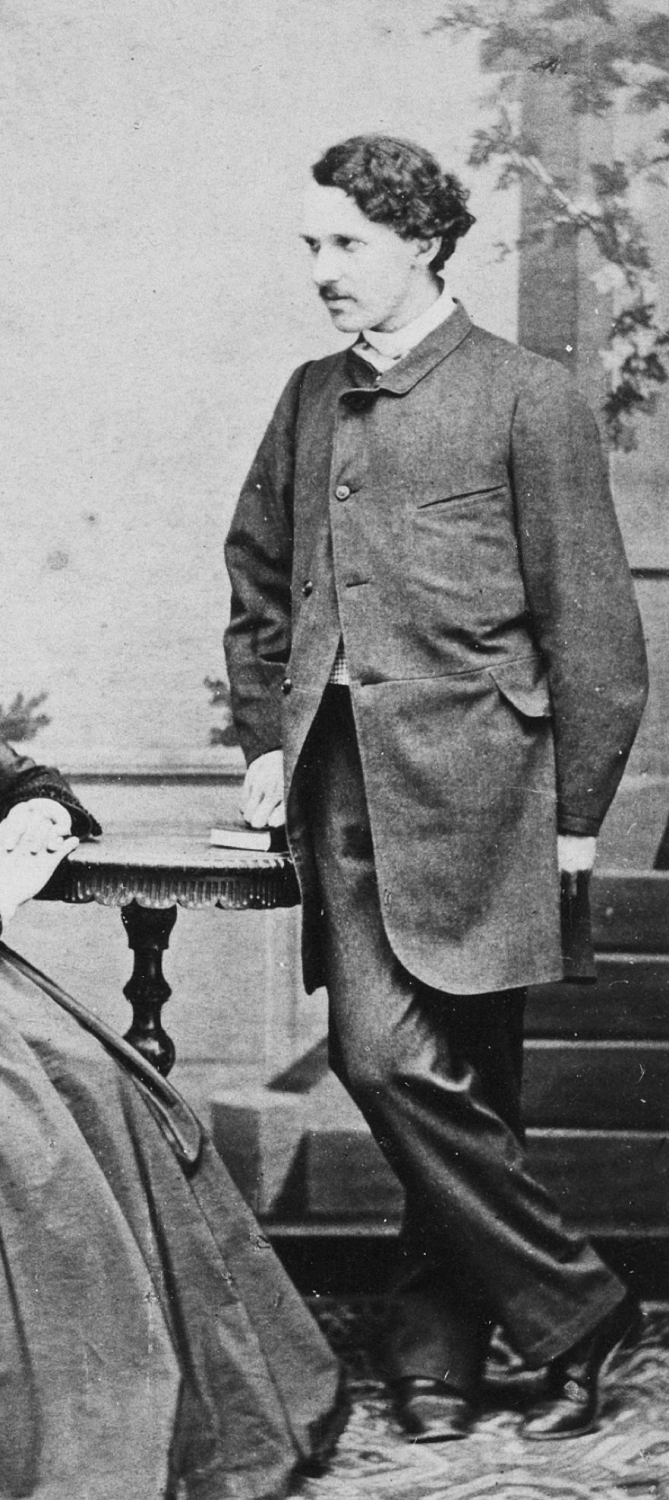

Es war ein nebliger, kühler Tag im frühen November 1920, als der Telegrammbote an der Gesegnetmattstrasse 12 in Luzern klingelte. Noch im Morgenmantel nahm der Hausherr persönlich die Depesche entgegen und überflog hastig die wenigen Zeilen. Dann hat er wohl zuerst nach seiner Frau Marie gerufen und bald darauf seine Lieblingstochter Anna benachrichtigt. Die frohe Botschaft von der schwedischen Akademie verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Carl Spitteler – Literaturnobelpreisträger rückwirkend für das Jahr 1919.

Bevor am nächsten Tag diese Eilmeldung in Presse und Radio schweizweit verbreitet wurde, erinnerte sich Carl Spitteler wieder daran, dass ihm ja bereits vor sieben Jahren gerüchteweise zu Ohren gekommen ist, dass er im Nobelkomitee als Kandidat gehandelt worden sei. Als er dann ein Jahr später, am 14. Dezember 1914, im Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich seine Rede mit dem Satz eröffnete: «So ungern als möglich trete ich aus meiner Einsamkeit in die Öffentlichkeit, …», wusste er bereits, dass er seine Leserschaft in Deutschland verärgern und damit die Aussicht auf den Nobelpreis wohl endgültig verlieren würde. Trotzdem hatte er sich von der Gruppe Zürich der «Neuen Helvetischen Gesellschaft» dazu bewegen lassen, zur Einheit der Schweiz und zur Neutralität im kriegführenden Europa aufzurufen. Seine Rede «Unser Schweizer Standpunkt» wurde umgehend von der NZZ und dem «Journal de Genève» verbreitet. So konnte sie in kurzer Zeit eine grosse Wirksamkeit entfalten. Sie ist bis heute der wohl bekannteste Text Spittelers geblieben.

1920 war ein gutes Jahr

Am späteren Morgen sass Carl Spitteler immer noch mit dem Telegramm aus Stockholm in den Händen an seinem Schreibtisch und schaute gedankenverloren über seinen geliebten Garten hinweg auf den Vierwaldstättersee. Nachdenklich erinnerte er sich daran, dass er 1905 nach dem Abschluss seines «Olympischen Frühlings» die Ehrendoktorwürde der Universität Zürich und zehn Jahre später – 1915 – nach seiner bekannten Rede diejenige der Universität Lausanne erhalten hatte. Auf diese Auszeichnungen war er immer stolz gewesen; ebenso stolz wie auf die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Luzern. Und eben diese Stadt Luzern hatte vor ein paar Monaten zu seinem 75. Geburtstag eine grosse Feier ausgerichtet. Ihm zu Ehren waren dazu zahlreiche Honoratioren sowie hochrangige Politiker und bedeutende Professoren eingeladen worden. In bester Erinnerung war Carl Spitteler auch noch die Verleihung des Grossen Schillerpreises für sein Lebenswerk im Frühjahr. Diesen Preis für herausragende Schweizer Schriftsteller hatte die Schweizer Schillerstiftung eben neu geschaffen und erstmals verliehen. Mit dem Jahr 1920 war Carl Spitteler sehr zufrieden. Es war ein erfreuliches Jahr mit hochkarätigen Auszeichnungen. Nur mit der Gesundheit stand es nicht mehr zum Besten.

Spitteler nicht in Stockholm

Zur Verleihung des Literaturnobelpreises am 10. Dezember 1920 konnte Carl Spitteler aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Stockholm reisen. In diesem Jahr war der Ordinarius für Geschichte an der Universität Uppsala sowie Mitglied des schwedischen Reichstages, Harald Hjärne (1848–1922), Vorsitzender des Nobelkomitees. Ihm kam daher die Aufgabe und Ehre zu, den Preisträger und vor allem den «Olympischen Frühling» im Beisein von König Gustav V. zu würdigen. Zur Sprache des ausgezeichneten Epos meinte er: «Die jambischen Hexameter mit ihren abwechselnden männlichen und weiblichen Reimen tragen den Fluss seiner meisterhaften Sprache, die immer kraftvoll und grossartig ist, niemals ohne Vitalität und oft unverkennbar schweizerisch.»

Den üblichen Toast beim anschliessenden Bankett brachte Professor Oscar Montelius (1843–1921) aus. Der renommierte Prähistoriker und Archäologe wünschte sich, dass Spitteler der Welt noch weitere Werke von der «souveraine beauté que le Printemps Olympien» schenken möge. Diese Aufmunterung zitierte der schwedische Aussenminister Graf Hermann Wrangel, der den Nobelpreis an Spittelers Stelle aus den Händen des Königs entgegengenommen hatte, auch in seinem persönlichen Schreiben an Carl Spitteler. Der Aussenminister kündigte Spitteler an, dass sein Ministerium ihm die Medaille und die Urkunde des Nobelpreises via Bern nach Luzern schicken werde.

Spitteler, Hesse und Gritli Sachs

Trotz der aufmunternden Worte aus Stockholm tat sich Carl Spitteler mit seinem letzten literarischen Projekt, einer Neubearbeitung des Prometheus-Stoffes, ungewöhnlich schwer. Mehr als sonst liess er sich von Jonas Fränkel und neu auch von Margaret, genannt «Gritli», Sachs beim Schreiben des «Prometheus der Dulder» unterstützen. Gritli Sachs war siebzehn, als sie Carl Spitteler kennenlernte, ihn auf den Markt und ins Kino begleitete und allmählich zu seiner Vertrauten wurde. In ihrem Tagebuch, das sich heute im Besitz der Luzerner Carl-Spitteler-Stiftung befindet, dokumentiert sie aus ihrer Sicht wichtige Ereignisse im letzten Lebensjahrzehnt Spittelers. Später liess sie sich von C. G. Jung zur Psychoanalytikerin ausbilden und heiratete den russischstämmigen Basler Mathematikprofessor Alexander M. Ostrowski. Nach seiner Emeritierung zog das Paar 1958 nach Montagnola und freundete sich mit Hermann Hesse und seiner Frau Ninon an. Gritli Sachs fühlte sich beiden Literaturnobelpreisträgern – Spitteler und Hesse – eng verbunden und fand 1982 auf dem prächtigen Friedhof von Gentilino, nur einen Steinwurf neben Hermann Hesse, ihre ewige Ruhe.

Erste Kremation in Luzern

Vier Jahre nach dem Erhalt des Nobelpreises verstarb Carl Spitteler und wurde unter grosser Anteilnahme der Behörden sowie der Bevölkerung in Luzern in einem Ehrengrab beigesetzt. Am letzten Tag des Jahres 1924 war Spittelers Leichnam im noch nicht ganz fertiggestellten Krematorium im Friedhof Friedental eingeäschert worden. Es war die erste Kremation in Luzern. Damit erfüllte sich wohl ein Wunsch Carl Spittelers, der der «Freien Vereinigung Gleichgesinnter» – einem liberalen Kreis, der sich jahrelang für die Feuerbestattung eingesetzt hatte – nahestand.

Kaum waren die Würdigungen des ersten Schweizer Literaturnobelpreisträgers verklungen, begann der Kampf um die Deutungshoheit über Person und Werk. Ein einflussreicher Kreis um Staatsrechtsprofessor Fritz Fleiner setzte mit dem monumentalen Denkmal in Liestal ein erstes Zeichen. Die von August Suter geschaffene, überlebensgrosse Plastik «Prometheus und die Seele» wurde unter Teilnahme zahlreicher politischer Prominenz 1931 eingeweiht. Zwei Jahre später – ihre Mutter war bereits 1929 verstorben – entschieden die beiden Töchter Spittelers, den literarischen Nachlass ihres Vaters der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu übergeben. Dieser Entscheid löste den langwierigen, zumeist öffentlich ausgetragenen «Spittelerstreit» mit Jonas Fränkel aus. Der Berner Germanistikprofessor polnisch-jüdischer Herkunft sah sich als natürlichen, aber schmählich übergangenen Herausgeber des Werks und Biograf Spittelers. Schliesslich wertete eine Professorengruppe um Gottfried Bohnenblust – die sogenannte Eidgenössische Spitteler Kommission – im Auftrag des Bundesrats den Nachlass aus und begann mit der Herausgabe der «Gesammelten Werke» in zehn Bänden. Zum 100. Geburtstag Spittelers 1945 erschien der erste Band. Dem zuständigen Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) unter der Leitung des katholisch-konservativen Langzeit-Bundesrats Philipp Etter war das Editionsprojekt sehr wichtig.

Der Goldstaub des Nobelpreises

Noch bevor der letzte Band der stattlichen und staatlichen «Etter-Edition», wie die Ausgabe später mit etwas Häme genannt wurde, 1958 erschienen war, begann die siebzigjährige Tochter Anna die elterliche Villa in Luzern, in der sie bis zu ihrem Tod 1962 selbst wohnte, zu räumen. Nicht zuletzt freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen spielten eine Rolle, dass sie die persönlichen Gegenstände ihres Vaters – unter anderem den Nobelpreis sowie den Schreibtisch mit dem legendären Revolver in der Schublade – nach Liestal vermachte. Heute sind sie als Exponate im Dichter- und Stadtmuseum Liestal zu besichtigen.

Rund 50 Jahre nach seinem Tod legte Werner Stauffacher, ein Schüler und Doktorand von Gottfried Bohnenblust, die erste grosse Biografie über Carl Spitteler vor und in Luzern wurde 1975 die Carl-Spitteler-Stiftung gegründet. Zwar wurden weiterhin Strassen nach ihm benannt und es wurde auch über ihn geforscht und einiges publiziert. Gelesen wurde sein Werk jedoch nur noch in kleinen Zirkeln und Carl Spitteler drohte als öffentliche Person in Vergessenheit zu geraten. Auch die grosse Wanderausstellung «Mein Herz heisst dennoch» zum 150. Geburtstag Spittelers im Jahr 1995 erreichte nicht die angestrebte Breitenwirkung. Der Staub der Geschichte hatte sich auf sein Werk gelegt. Dazu gehört auch der Goldstaub des Nobelpreises, der zwar für Würde und offizielle Anerkennung gesorgt, aber gleichzeitig eine offene Auseinandersetzung mit seinem Werk fast erstickt hat.

Spitteler als Freigeist und Rebell

Mit dem vom Kanton Basel-Landschaft initiierten Jubiläum «100 Jahre Literaturnobelpreis 1919–2019» gelang es, Carl Spitteler wieder einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Junge Wortakrobaten – Rapper und Slam-Poeten – wie auch Musiker und Filmschaffende haben Spittelers Werk neu interpretiert. Vor allem in seinen Erzählungen, Essays und Feuilletonbeiträgen wurde Spitteler als Freigeist und Rebell entdeckt. Auch Bundesrat Alain Berset erkannte in der Rede «Unser Schweizer Standpunkt» vor allem eine «Standpauke an die Politiker» und der Grandseigneur der Schweizer Germanistik, Professor Peter von Matt, schlug schon mal vor, den «Olympischen Frühling» als frühe Form der Fantasy-Literatur zu lesen.

Nach und nach wurde unter der würdevollen Etikette «Literaturnobelpreisträger» und «Nationaldichter» ein spannender Autor sichtbar, der zu aktuellen Themen, wie beispielsweise Mehrsprachigkeit und Fremdenfeindlichkeit, auch nach 100 Jahren noch etwas zu sagen hat. Engagierte Germanisten und Kulturvermittler entdecken Spitteler neu. Zu Leben und Werk bietet der soeben im Kantonsverlag erschienene Band «Quellen und Forschungen zu Carl Spitteler» reiche Anregungen.

Gerhard W. Matter (1955), promovierter Historiker, ehemaliger Kantonsbibliothekar Baselland. Präsident des Vereins «Carl Spitteler – 100 Jahre Literaturnobelpreis 1919–2019».