Mit Marketing zum Halloween-Hype

20.10.2020 Baselbiet, Kultur, Gesellschaft, LandwirtschaftBrauchtum | Der USA-Import geistert zwar immer noch herum, setzt sich aber nicht richtig durch

Kürbisse spielen bei den Herbstbräuchen eine wichtige Rolle. So richtig «halloweenisiert» sind wir in der Region Basel allerdings nicht. Vielleicht hat das etwas mit der ...

Brauchtum | Der USA-Import geistert zwar immer noch herum, setzt sich aber nicht richtig durch

Kürbisse spielen bei den Herbstbräuchen eine wichtige Rolle. So richtig «halloweenisiert» sind wir in der Region Basel allerdings nicht. Vielleicht hat das etwas mit der Fasnacht zu tun.

Dominik Wunderlin

Es wurde schon manches Wort darüber verloren, ob und wie die Wiederentdeckung des Kürbisses mit dem Brauchimport Halloween in Verbindung steht. Da aber das Speisekürbis-Revival doch zeitlich etwas früher liegt als die Gruselnacht, ist die Reihenfolge klar. Nicht widerlegbar ist aber, dass die deutlich gewinnorientierte Förderung von Halloween dem Agrarprodukt zur heutigen Akzeptanz verholfen hat. Doch die Marketingbemühungen der Festund Dekorationsartikelbranche darf auch nicht überbewertet werden!

Halloween in der heutigen Ausprägung geistert auch in Europa schon ein Weile herum. Wir erinnern uns an John Carpenters Kinofilm «Halloween» von 1978 und an die spätestens in den 1980er-Jahren gehörten Berichte von privaten Halloween-Partys von amerikanischen Expats, die zumeist noch unkostümiert und ohne Schminke, aber mit reichlich «Bloody Mary» gefeiert wurden. Dass man auf unserem Kontinent auch schon früh einschlägiges Dekorationsmaterial beschaffen konnte, merkten wir 1988 in einem Münchner Festartikelgeschäft: Zu haben waren unter anderem Lampions und Girlanden aus Wabenpapier.

Damals hatte der Volkskundler, von dem keine prophetischen Fähigkeiten erwartet werden, nicht damit gerechnet, dass nur wenige Herbste ins Land ziehen mussten, bis zuerst in den Klubs und Bars grosser Städte zu «Halloween»-Partys eingeladen wurde: Allein im «Züri-Tipp», dem Veranstaltungskalender des «Tages-Anzeigers», zählten wir Ende Oktober 1993 sieben grössere Halloween-Partys.

Gegen herbstliches Konsumtief

Damals waren sie in der Westschweiz sogar schon verbreiteter, was mit der Nähe zu Frankreich erklärbar ist. Mit dem Ziel, das herbstliche Konsumtief zu eliminieren, hatte nämlich der grösste französische Scherzartikelund Kostümhersteller zu Anfang der 1990er-Jahre intensive Kontakte zum amerikanischen Markt aufgebaut. Die danach einsetzende Marketingoffensive im Hexagon führte zu einem deutlichen Ansteigen einer Halloween-Welle, die später auch durch Werbung für ein neues Handy und mit McDonald’s zusätzlich verstärkt wurde. Wer seither in den Tagen und Wochen vor Halloween in Frankreich weilt, muss die «Grande Nation» heute als stark «halloweenisiert» bezeichnen.

Gleiches darf man gegenwärtig von der Schweiz (noch) nicht behaupten. Zwar vermeldete die Presse im Oktober 1999, dass «Kürbisse, Hexen und Vampire im Oktoberloch» so präsent seien wie noch nie zuvor, und dass die Geschäftswelt nur lachende (nicht grinsende) Gesichter zeige. Tatsächlich stellten wir damals bei Streifzügen fest, wie stark der Einzelhandel und die Grossverteiler vom «Halloween-Fieber» erfasst worden waren. Auffallend viele Schaufenster waren plötzlich auf «Happy Halloween» dekoriert. Da tummelten sich Fledermäuse und Hexen, Skelette und Geister – und natürlich Kürbisse in echt, aus Papier, Keramik und Styropor. Farblich dominierten Schwarz und Weiss und vor allem Orange, die Farbe von zahlreichen «Pumpkins»-Kürbissen.

Wenn nicht schon die Schaufensterauslagen auf das einschlägige Angebot verwiesen, dann entdeckte man drinnen auf den Regalen und in den Aktionszonen Halloweenartikel bis satt: Kürbiskernbrot (mit eingebackenem Gespenst aus Steingut), Marzipan-Kürbisköpfe, auf Halloween getrimmte «Spitzbuebe», Halloween-Schoggi, Halloween-Terrine, und «Halloween-Cheese». Auf Halloween verwiesen auch speziell feine Blutwürste, Käse, die schon das Jahr hindurch eine rote oder orange Rinde besitzen, die Kürbissuppen im Päckli, orangefarbene Süssgetränke, Rosé-Weine und Schwarzbier – beide mit besonderer Etikette.

Im Non-Food-Bereich lockten neben Halloween-Sträussen in einer temporär zur Gruselzone umfunktionierten Abteilung Party-Artikel aller Art, von Masken, Kostümen und Unterhosen (mit Pumpkin-Dessin) über Dekorationsmaterial bis zu Servietten, Tischsets und – an alles wird gedacht – auch Halloween-Toilettenpapier (von Hakle)!

Es war also gesorgt für rauschende Partys in Stadt und zunehmend auch auf dem Land. Sehr früh aktiv wurde der Musikverein Ormalingen, der bereits 1997 in der Dorfturnhalle erstmals eine Halloween-Party («Eintritt für Vollmaskierte gratis») organisierte. Sie gehörte bis vor wenigen Jahren in die jährliche Agenda der älteren Jugend im Oberbaselbiet und überlebte auch heftige Kritik von Halloween-Gegnern, mit der sich die Veranstalter um 2007 herumzuschlagen hatten.

Halloween oder Fasnacht?

Natürlich war hierzulande auch um die Jahrtausendwende dank der Medien längst bekannt, dass Halloween auch ein Kinderbrauch sei. Zu beobachten war dies damals lediglich in Quartieren, wo Expats mit ihrer Jungmannschaft wohnten, und diese wusste, wo dieses Heischen mit «Trick or Treat» (Süsses oder Streiche) funktionieren konnte. Und dabei blieb es bis heute weitgehend.

Allerdings war auch zu beobachten, dass es nach dem absoluten Spitzenjahr 2000 im Verlauf der Nullerjahre nicht zu einer weiteren Steigerung der Akzeptanz von Halloween ausserhalb der amerikanischen Community und einer partygeilen Jugend kam. Schon 2002 waren viele spezifische Halloween-Artikel nicht mehr in den Sortimenten und der Handel sprach von einem Umsatzrückgang. Dies war der Anfang einer Talfahrt, die lediglich in der Romandie, im Tessin und im Raum Basel schwächer war. Lakonisch meinte 2009 der Sprecher eines Grossverteilers: «Dieser Brauch entspricht nicht dem Schweizer Geschmack.»

War die Strategie misslungen, das Verkaufsloch vor dem Beginn des Weihnachtsrummels noch mit einem US-Import zu füllen? War die Implantierung eines Herbstfestes über den Kommerz nicht machbar? «Wir sind eben keine Konsumidioten», meinte in diesem Zusammenhang Walter Leimgruber, der Basler Professor für Kulturwissenschaften und Europäische Ethnologie, der zwar nicht von einem Flop sprechen mochte. Doch er gab in einem Interview 2008 dem Brauch wenig Chancen, sich hier zu etablieren. Gründe dafür seien die mangelnde Trägerschaft und das vielerorts fehlende Bedürfnis, sich auch im Herbst zu verkleiden: «Das kann man hier bereits an der Fasnacht», so Leimgruber.

Er bestätigte damit eine von mir schon Jahre zuvor an einem Vortrag in Basel geäusserte Ansicht, dass Halloween vor allem dort auf Akzeptanz stösst, wo Karneval und Fasnacht keinen Stellenwert haben oder unbekannt sind, was ja auch für die USA gilt.

Da aber auch die Fasnacht nicht das Mass aller Dinge ist, wäre es dennoch ein Ausdruck verfrühter Freude, Halloween abzuschreiben. Tatsächlich stellt der Detailhandel seit 2017 wieder eine stärkere Nachfrage nach Halloween-Artikeln fest. So verkauft das «orange M» seither im Verlauf des Oktobers jeweils 20 Prozent mehr «Däfeli»!

Ob die Halloweenisierung der ganzen Schweiz doch noch kommt? Der Volkskundler besitzt keine Kristallkugel, aber überraschen würde es ihn nicht: Es würde zum aktuellen Zeitgeist passen, da eine Teilnahme an Halloween mühelos ist, keine Mitgliedschaft braucht und kein regelmässiges Üben voraussetzt. Diese Einfachheit ist globalisierten Ritualen eigen, und Halloween gehört zweifellos dazu und ausserdem zu einer zunehmend säkular gewordenen Gesellschaft.

Religiöse Grundlage

Dabei hat Halloween eine religiöse Vergangenheit: Schon vor Jahrtausenden sollen die Kelten am Vorabend des Neujahrs, zugleich Fest des Totengottes Samhain, ein Fest gefeiert haben. Durch die kirchliche Verlegung eines Kollektivfestes für sämtliche Märtyrer und Heiligen im 9. Jahrhundert auf den 1. November wurde bezweckt, ausserchristliche Kulte an diesem Datum zum Verschwinden zu bringen. Wir kennen dieses Gedenkfest in der katholischen Kirche als Allerheiligen, gefolgt von Allerseelen am 2. November. Für einen Artikel zu Kürbis in Küche und Brauch ist das Detail spannend, dass es im Mendrisiotto in alten Familien zur Tradition gehört, auf Allerheiligen im heissen Fett frittierte, zuvor panierte Kürbisscheiben zusammen mit weissem Reis zu geniessen.

Nicht überraschend ist bestimmt, dass an dem in Mexiko bunt und eindrücklich gefeierten «Dia de los Muertes» (2. November) auch Kürbisse ein Rolle spielen und dass dort heute auch eine Vermischung mit Dinglichem aus Halloween zu beobachten ist.

Das Wort Halloween ist eine Verballhornung von «All Hallows Eve», also der Vorabend von «All Hallows Day» = Allerheiligen. «Hallow» steht für «heilig» oder «weihen». Durch die Überstülpung des christlichen Sinns von Allerheiligen konnten im keltischen Raum, namentlich in Schottland und Irland, die Bräuche zurückgedrängt, aber nicht ganz zum Verschwinden gebracht werden. Vorab in Irland mochte man nicht völlig auf makabere Bräuche wie Orakel und ausgelassene Gelage verzichten. Unter dem Einfluss der christlichen Kirche entstand ein Fest, das mit der Familie und Freunden gefeiert wurde. Es war sicher auch ein Lichterfest und als Leuchtkörper wurden wohl Runkelrüben verwendet, die man ausgehöhlt und mit Fratzen versehen hatte.

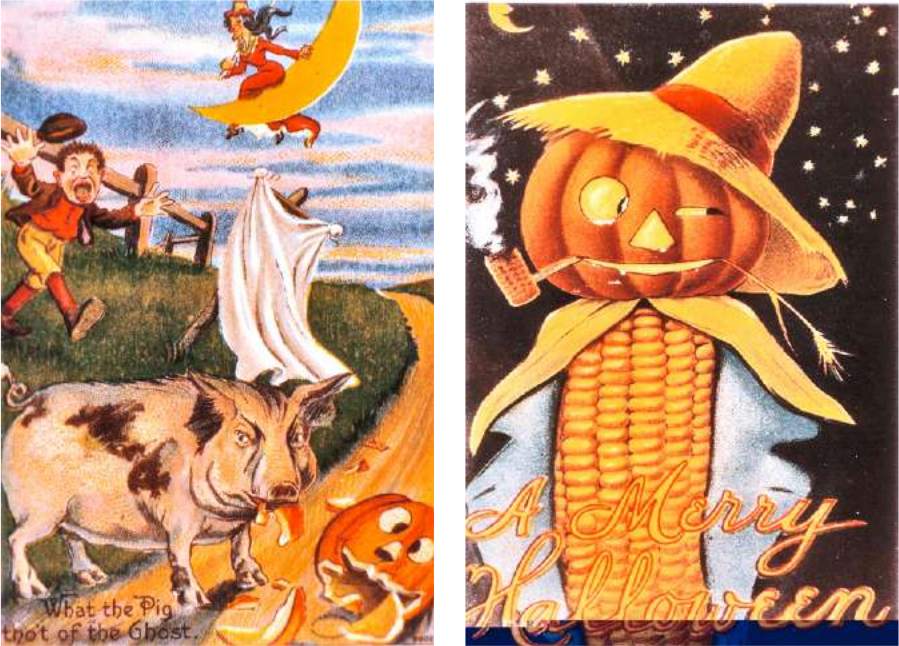

In Irland wird die Rübenlaterne mit einer hübschen Geschichte verbunden, welche die im 19. Jahrhundert massenhaft nach den USA ausgewanderten Iren zusammen mit Halloween im Gepäck immaterieller Güter mitnahmen. Es ist die Geschichte des trinkfesten und verschlagenen irischen Schmieds Jack, der nach seinem Tod weder in der Hölle noch im Himmel Aufnahme fand. Seine Seele wandert seither mit einer Laterne als Jack O’Lantern durch die Dunkelheit. Da in den USA neben Mais und Bohnen auch der Kürbis zu den Grundnahrungsmitteln gehörte, verwendeten die Iren nun die Kürbisse für ihre erleuchteten Fratzenköpfe. «Jack O’Lantern» wurde so zum Leitmotiv von Halloween, wie wir ihn heute auch bei uns wahrnehmen.

Allerdings nicht zu jedermanns Freude. Sicher seit den 1990er-Jahren findet sich in der Tagespresse, aber auch in kirchlichen Medien immer wieder heftige Kritik an Halloween. Neben grossen deutschen Fastnachtsverbänden, die sich 2009 erstmals geschlossen gegen Halloween auflehnten (klar aus Konkurrenzangst), schreiben vor allem evangelikale Kreise bevorzugt von Satanskult, von okkulter Praxis und von einem Fest der dunklen Mächte, denen man nicht huldigen sollte.

Es gibt aber auch Theologinnen und Theologen, die das um Anerkennung ringende Fest nicht rundum ablehnen. Viele von ihnen sähen es lieber, wenn die Landeskirchen einen Weg finden, die Menschen um den 1. November, also zu Allerheiligen und Allerseelen, auf die Friedhöfe einzuladen, um mit durchaus neuen Formen die Vergänglichkeit zu thematisieren. Nicht infrage gestellt wird hingegen ein gemeinschaftliches Kürbissuppen-Znacht oder die kindliche Freude an einer Kürbislaterne, um genauso wie die vielen Kerzen auf den Friedhöfen etwas Licht ins Novemberdunkel zu bringen.

Räbeliechtli, Durlips …

Dieses Bedürfnis erfüllt ganz besonders das «Räbeliechtli». Dieser Lichterbrauch geht bei uns historisch definitiv tiefer als Halloween mit seinem Jack O’Lantern, aber er ist auch kein Brauch mit Baselbieter Heimatschein. Dies zeigt sich schon beim Begriff «Räbe» für eine Feldfrucht, die wir als «Rüebe» bezeichnen. Im Allgemeinen ist damit eine «wyss Rüebe», «Suurrüebe» (Rapa brassica) gemeint, aber auch die Runkelrübe, der Durlips (Beta vulgaris), kann darunter verstanden werden. Beide werden ausgehöhlt und mit einer Kerze erleuchtet. Der Gleichklang der Bezeichnung einer Feldfrucht mit den Weinreben irritiert den Sprachsensiblen, aber hier gilt: Mit der Sache kam auch das Wort und beides kommt aus der Ostschweiz. Dort war es mindestens seit dem 19. Jahrhundert weitherum Brauch, zu lokal unterschiedlichen Terminen mit Rübenlichtern herumzuziehen; zu Martini (11. November) sind zudem auch im deutschen Rheinland Umzüge mit Papierlaternen üblich und von dort wurden sogar Liedchen wie «Ich geh mit meiner Laterne …» übernommen.

Wie der Gelterkinder Volkskundler Eduard Strübin in einer Enquête herausgefunden hatte, erlebte man im Baselbiet 1958 in Reinach erstmals einen Umzug mit Rübenlichtern. Initiantin war eine aus Baden (AG) zugezogene Kindergärtnerin, die den Brauch aus der Kindheit gekannt hatte. Rasch wurde der spätherbstliche Lichterbrauch vor allem von neu zugezogenen Kindergärtnerinnen und auch von Privatpersonen übernommen. Es blieb nicht ohne Kritik: Von Brauchimport war die Rede und von einer unerwünschten Förderung des Konsumdenkens, denn spätestens um 1980 wurde die Beschaffung von Rüben erschwert, da hierzulande ihr Anbau für Viehfutter durch den Silomais stark zurückgedrängt wurde. So konnten die nun aus dem Mittelland beschafften Rüben nur noch gegen Bezahlung abgegeben werden und dann war es nur noch ein kleiner Schritt zum Ausweichen auf kleine Pumpkin-Kürbisse.

Und schon wieder kam es zu einem Aufschrei von Traditionsbewussten, denn jetzt hiess es: «Jetzt wird unser Räbeliechtliumzug amerikanisiert!» Beklagt wurde nicht nur, dass Fratzen statt Sonne, Mond und Sterne in die Schauseite geschnitzt werden, sondern auch die zum Abschluss an alle Beteiligten gereichte warme Kürbissuppe!

Nun denn, Bräuche sind da, sich zu wandeln, selbst wenn sie noch jung sind und sich noch nicht allgemein zum Brauch verfestigt haben. Und anzufügen ist: Das Schnitzen von Räbeliechtli (heute eben weitestgehend aus Kürbissen) und von Kürbislichtern, bestimmt für Halloween, hat unbestritten den Brauch der stehenden «Duurlipsliechter» wiederbelebt.

Der Schreibende erinnert sich noch gut, dass er bei einem Bauern einen Durlips holte – er bekam ihn auch als kleines Dankeschön für Mithilfe auf dem Feld. Wie es Brauch war, vom Vater und von Kameraden erlernt, höhlte er ihn mit Suppenlöffel aus und schnitzte eine Fratze in die Seitenwand. Das Kunstwerk wurde dann, mit einer Kerze erleuchtet, auf den Fenstersims, auf eine Stapfle oder auf den Gartenpfosten gestellt; manchmal wurden sie auch zum «Gschpängschtere» und zum Erschrecken alter Leute eingesetzt.

… und Maluune

Dass für diese Leuchten, mit denen also halloweenartig auch Schrecken erzeugt wurde, auch Gartenkürbisse verwendet wurden, verdanken wir dem Baselbieter Philologen Gustav Adolf Seiler. In seinem Wörterbuch von 1879 schreibt er beim Stichwort «Maluune», dass man in der Baselbieter Mundart den grossen Kürbis so nannte, den die Knaben aushöhlten und mit einem Kerzchen erleuchtet bei Nacht herumgetragen haben. Belege für die Verwendung von Kürbissen gibt es auch anderswo, so als «Chürbseliecht» im Fricktal (Kaisten) und als «Chürbsegaischt» im Liechtensteinischen. Aus dem oberen Baselbiet wissen wir zudem, dass man mit dem herausgeholten Fruchtfleisch eine «Maluunebappe» zubereitet hat.

Und dasselbe dürfte jeweils auch in Lampenberg geschehen sein. Für diesen letzten, aber alten Beleg einer Nutzung von Kürbissen im Baselbieter Brauchleben springen wir im Kalender auf den Heiligen Abend, wenn im oberen Baselbiet vielerorts abends die «Nüünichlingler» unterwegs sind. Der seit dem späten Mittelalter belegte Lärm- und Schreckbrauch ist auch in Lampenberg lebendig, wenn auch nicht so spektakulär wie in Ziefen. Einer Aufzeichnung von Reinhard Schwob von 1864 verdanken wir die folgenden Sätze: «Bei uns gehen die Knaben jedes Jahr am h. Abend um 9 Uhr mit Glocken umher; dabei ist nur einer mit einer ausgehöhlten Kürbis, auf welcher ein Gesicht ausgeschnitten ist. In die Kürbis wird eine Kerze gesteckt.»

Auffallend ist die weiblich gebrauchte Form «die Kürbis», die aus dem mundartlichen «d Chüürbse» zu erklären ist.

Sie wurde übrigens um den Ersten Weltkrieg herum den Knaben vom damaligen Dirigenten des Musikvereins, einem Deutschen, geschnitzt. Dem jüngsten Beleg dieses «Maluune»-Lichts, einem Foto von 1949, verdanken wir auch das Wissen, dass man damals wohl einen kleineren Zentner verwendete, der aber im Gegensatz zu den heutigen «Räbeliechtli» doch eine stattliche Grösse hatte.