Kürbis und noch viel mehr

20.10.2020 Baselbiet, Kultur, Gesellschaft, LandwirtschaftHerbst | Die Kulturgeschichte der «grössten Beere der Welt»

Herbstzeit ist eine bunte Zeit. Sie tut alles, um uns den Abschied vom Sommer nicht allzu schwer zu machen. Auch in kulinarischer Hinsicht: Herbstzeit ist Sauserzeit, Zeit des Mostes, der Metzgete, der ...

Herbst | Die Kulturgeschichte der «grössten Beere der Welt»

Herbstzeit ist eine bunte Zeit. Sie tut alles, um uns den Abschied vom Sommer nicht allzu schwer zu machen. Auch in kulinarischer Hinsicht: Herbstzeit ist Sauserzeit, Zeit des Mostes, der Metzgete, der Wildspezialitäten – und nicht zuletzt bringt uns der Herbst auch die Kürbisse in die Küche.

Dominik Wunderlin

Gleich vorneweg: Die Kürbisse, die nun wieder in den Gemüseabteilungen der Lebensmittelgeschäfte, auf den Marktständen oder beim Hofladen am Strassenrand leuchten, gehören zur Familie der Kürbisgewächse. Aber nicht alle Kürbisgewächse sind Kürbisse. Obwohl nämlich die Garten- und Speisekürbisse vor allem von Ende August bis Oktober auffallen, ist die botanische Familie so gross und vielfältig, dass wir das ganze Jahr hindurch Kürbisgewächse geniessen können, was wohl nur wenigen wirklich bewusst ist.

Und die Möglichkeit, das ganze Jahr von den Vorteilen eines gesunden Landesprodukts profitieren zu können, passt sicher allen, die sich zu einer regional begründeten Küche bekennen und vielleicht sogar der Devise der Slow-Food-Bewegung «Gut, sauber und fair» nachleben.

Kaum ist nämlich im Frühling die letzte Kürbissuppe oder ein etwas kreativeres Kürbisgericht genossen, so liefern uns ab April auch die Schweizer Gemüseproduzenten die ersten Gurken, die uns in den nachfolgenden Monaten manchen Salat bereichern. Und im Sommer erfreuen uns dann Zucchini, Zucchetti und Zuckermelonen. Während heute etwa ein Drittel dieser süssen Kugeln aus Inlandproduktion stammt, müssen alle Wassermelonen aus dem Süden importiert werden. Diese oft mehrere Kilo schweren Früchte gehören in Italien sogar in die Weihnachtszeit; der gewöhnliche Kürbis indes findet – ausser bei ärmeren Kreisen – in der Festzeit sicher nicht den Weg auf den Esstisch.

Schlechter Ruf und Unkenntnis

Bis vor wenigen Jahrzehnten galten nämlich die damals hier gepflanzten Kürbissorten vor allem als Viehfutter und als Speise für Arme oder auch für alle in Notzeiten. Für dieses Urteil kann man mühelos Verständnis aufbringen, denn die noch heute hierzulande in grossen Mengen angebauten Sorten «Roter Zentner» (auch bekannt unter «Rouge Vif d’Etampes») und «Gelber Zentner» – die Namen stehen für Farbe und Gewichtsklasse – sind weitgehend fade, oft faserig und dürften definitiv dafür verantwortlich sein, dass man bis hart an die Gegenwart von diesen minderwertigen Sorten auf die gustatorische Qualität aller Speisekürbisse schloss. Immerhin ist der «Gelbe» noch leicht süss im Fleisch und kann darum nicht bloss für Suppen, sondern auch zur Herstellung von Konfitüren und Süsssaurem verwendet werden.

Wir könnten darüber philosophieren, ob die bis in die jüngste Zeit vorherrschende, breite Ablehnung der Speisekürbisse damit zu tun hat, dass einst niemand nach ihnen gerufen hatte und sie nicht zwingend unserem Gaumen entsprechen. Oder hängt es damit zusammen, dass wir im Gegensatz zu den Menschen in Amerika (Nord-, Mittel- und Südamerika) und in Asien nicht schon früher Bekanntschaft mit der durchaus grossen geschmacklichen Bandbreite an Speisekürbissen machen konnten?

Dass wir die Gurken, Zucchini, Melonen und auch die Cornichons (unentbehrlich bei jedem Raclette und Wurstsalat) nicht als Kürbisgewächse orten, aber weitherum schätzen, mag nun zwar in diesem Zusammenhang merkwürdig sein, da sie ursprünglich auch aus der Ferne zu uns gekommen und auf unseren Speisezetteln ebenfalls noch relativ neu sind.

Der Kolumbus-Effekt

Am derzeit wieder breiten Angebot an Kürbissen, die zur Dekoration, zu Brauchhandlungen und vor allem in der Küche verwendet werden, lässt sich erkennen, dass allein bei den zum Verzehr geeigneten Kürbissen eine grosse Vielfalt nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch besteht.

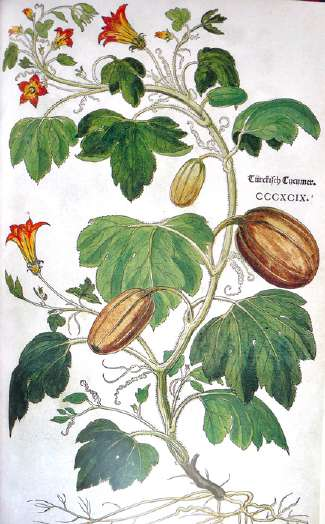

Der wohl erste Europäer, der einen Kürbis zu Gesicht bekam, war 1492 Christoph Columbus auf Kuba. Bald danach gelangten Samen des in Mittelamerika verbreiteten Gewächses nach Europa und in der Folge auch auf alle anderen Kontinente. In dem 1543 in Basel erstmals gedruckten «New Kreüterbuch» von Leonhart Fuchs wurde der Gartenkürbis bereits botanisch beschrieben.

Wie die Kartoffel, der Mais, die Tomate und noch andere Feld- und Gartenfrüchte, die unseren Speisezettel abwechslungsreich machen, ist der Kürbis ein Nahrungsmittel, das Teil des sogenannten Kolumbus-Effekts, des «Columbian Exchange», ist. In die Nahrungsforschung eingebracht wurde dieser Begriff erst 1972 durch Alfred Crosby, der damals unmissverständlich aufzeigte, welche weitreichenden Folgen der weltumspannende Transfer von Pflanzen, Tieren und Krankheiten hat. Den Problemen des Artenaustausches kann sich auch hierzulande kaum mehr jemand entziehen und er beschäftigt nicht nur den Hobbygärtner …

Im Gegensatz zu anderen Neuankömmlingen aus der Neuen Welt, die nicht gleich nach Ankunft in den europäischen Speiseplan passten oder zunächst lediglich als Luxusprodukt galten (Kaffee, Kakao), dauerte es beim Speisekürbis nicht überall lang bis zur Akzeptanz. So wurde er bald nach seiner Ankunft im 16. Jahrhundert in Süd- und auch im östlichen Mitteleuropa gut angenommen, wenn auch nicht gleich so stark wie in Zentralamerika, wo er seit Jahrtausenden zu den wichtigsten Kulturpflanzen zählt. Wie archäologische Funde zeigen, gehörten verschiedene Kürbissorten bei den steinzeitlichen Indios auf den Speisezettel. Und nach der Ankunft der Spanier, so berichtet ein Missionar, assen auch die oberschichtlichen Azteken Mexikos ein Chili con carne, das zerstosssene Kürbiskerne enthielt und damals noch nicht den Ruf eines Allerweltsgerichts hatte. Bis heute wird bei den mexikanischen Indigenen der Kürbis zusammen mit Mais und Bohnen gemeinsam auf demselben Feld angebaut; man nennt dies die «aztekische Trilogie».

Schon die alten Römer ...

Es ist leider wenig bekannt, was in der frühen Neuzeit die europäische Küche konkret mit dem Speisekürbis, mit seinem Fruchtfleisch oder seinen Kernen anzufangen wusste. Zweifellos integrierte aber die schon in der Antike gemüsebetonte Küche auf dem italienischen Stiefel Kürbisgewächse recht früh. Das beweist auch das älteste, in Europa erhaltene Kochbuch, der Apicius. Die spätestens im 3. Jahrhundert geschriebene Rezeptsammlung von anonymer Hand erschien gegen Ende des 15. Jahrhunderts, gedruckt in Mailand und Venedig und danach bis tief in die Neuzeit noch an vielen anderen Orten. Es ist unbestritten, dass das Buch die Küche der Oberschicht beeinflusste, obwohl es einen Makel hatte: Es fehlen durchwegs die Mengenangaben. So auch bei den acht Rezepten zur Verarbeitung von Kürbis auf indische und auf alexandrinische Art.

Dass bei Apicius bereits Kürbisse in die Küche kommen, muss nicht überraschen. Denn tatsächlich kannten die Römer bereits den über das östliche Mittelmeer gekommenen Flaschenkürbis (Kalebasse), dessen Heimat in Afrika liegt. Vermutlich seit dem Mittelalter dient der Flaschenkürbis auch als Flasche der Hirten und Pilger. Zu dieser Kürbisart zählt auch die «Lunga Serpente di Sicilia», die jung und handlich geerntet in Italien zu einem beliebten Gemüse verarbeitet wird.

Im Apicius finden sich auch mehrere Rezepte für die Speisegurke, die – wie erwähnt – ebenfalls zur Kürbisfamilie gehört. Sie gelangte vor etwa 3000 Jahren in den mediterranen Raum und kam bereits im 5. Jahrhundert vor Christus in die römische Küche. Ihre Heimat hat sie wohl im Iran, wo sie bereits im 3. Jahrtausend vor Christus nachgewiesen ist. Die Gurke, die bei uns hier erst im 16. und 17. Jahrhundert auf ein grösseres kulinarisches Interesse stiess, ist trotz ihrer Herkunft aus dem Orient mit Christoph Columbus in Verbindung zu bringen: Um 1494 soll er nämlich die Pflanze nach Haiti gebracht haben. Also wieder ein Beispiel für den erwähnten «Columbian Exchange».

Heute ist die «Guggummere» auf der ganzen Welt zu Hause, und wir kennen sie samt Zubereitungsart auch aus der bekannten Kalendergeschichte «Teures Spässlein» von J. P. Hebel (1811). Darin serviert eine Basler Wirtin einem Gast «einen Teller voll zarter Kukümmerlein aus dem markgräfischen Garten, aus dem Treibhaus, fein geschnitten wie Postpapier, und mit dem kostbarsten genuesischen Baumöl angemacht».

Wie bei der Gurke ist die Herkunft bei der Zuckermelone nicht abschliessend geklärt: Afrika oder Vorderasien oder gar Indien? Sicher ist indes, dass Kleriker im 15. Jahrhundert die süsse Frucht aus Armenien nach Cantalupo bei Rom brachten, und dass sie bereits um 1500 von dort auf den Weg nach Amerika gelangte. Sicher afrikanisch ist hingegen die Herkunft der Wassermelone, während der bei uns nicht gedeihende Schwammkürbis (Loofah/Luffa) seine Heimat in Indien hat.

Da man sie im Sommer und eigentlich noch klein und unreif ernten muss, gelten Pâtisson und Zucchini/Zucchetti als Sommerkürbisse. Letztere kennt man in Mexiko seit 10 000 Jahren. Deutlich jünger sind die goldgelben Züchtungen und die kugelige Ronde de Nice.

Züchtungen aus USA und Japan

Wie erwähnt verdanken wir die Bekanntschaft mit dem Speisekürbis dem Unternehmen von «Christoph Columbus & Co.» So stammt die Mehrheit der Sorten, die heute bei uns auf den Markt kommt und in der Regel ab Ende August erntereif ist, amerikanischer Züchtung, die während der vergangenen etwa hundert Jahre erfolgt ist. Dazu stossen noch zahlreiche Kreationen aus Japan. Von den weltweit derzeit etwa 800 verschiedenen Kürbissorten (Tendenz steigend) begnügen wir Europäer uns mit dem Anbau von etwa 300 Sorten, doch von grösserer Bedeutung sind bloss gut 20 Sorten. Genannt seien an dieser Stelle lediglich «Hubbard», «Butternut», «Acorn», «Delicata» und «Delicious» sowie die japanischen Züchtungen «Spaghetti-Kürbis» und «Potimarron». Bei uns keine dreissig Jahre bekannt sind wie die soeben Genannten auch die amerikanischen «Pumpkins»-Sorten mit Namen wie «Wee-B-Little», «Triple-Treat», «Spooktacular», «Ghost Rider», «Trickster» oder «Jack O’Lantern». Die Namen verraten gleich, dass es sich durchwegs um explizit für Halloween gezüchtete Sorten handelt, die aber doch nicht nur zum Fratzenschnitzen, sondern auch für Kuchen, Suppen, Pürees, Konfitüren, zum Backen und Frittieren geeignet sind.

Eine Besonderheit stellt der Steirische Ölkürbis dar. Die Meinungen sind geteilt, ob es sich um eine unbemerkt aus den USA nach Europa gelangte Sorte mit dem Erbmerkmal «nackter Samen» oder um eine lokal erfolgte Mutation in Österreich-Ungarn des 19. Jahrhunderts handelt. Auf jeden Fall hat man in der Steiermark vor weit über hundert Jahren gemerkt, dass aus den Kürbiskernen ein grossartiges, vitaminreiches Speiseöl gepresst werden kann. Für einen Liter des intensiv rotgrünen Öls, das vom Feinschmecker in der fortgeschrittenen Salatküche bevorzugt wird, braucht es etwa 2,3 Kilogramm gereinigte Kürbiskerne. Nachdem seit 1998 in der Nordostschweiz Ölkürbisse als Sonderkultur angebaut werden, deren Kerne aber zur Verarbeitung in die Steiermark gekarrt werden mussten, ist seit 2017 die erste schweizerische Kürbiskernöl-Mühle in Schaffhausen operativ.

Der Kürbis wird populär

Die Ostschweizer Ölkürbis-Bauern stehen natürlich in enger Verbindung zu den Kürbis-Pionieren im zürcherischen Aathal-Seegräben. Dort stiegen die Bauernsöhne Beat und Martin Jucker 1996 voll in die Produktion, in den Handel und die Vermarktung von Kürbis ein. Sie hatten festgestellt, dass seit etwa 1990 die Nachfrage nach dieser Garten- und Feldfrucht stetig wuchs und darum Innovation angesagt war. Mit ihrer Firma Juckers FarmArt sind sie seither enger Partner von wichtigen Detailhandelsunternehmen, organisieren selber grosse Kürbis- (kunst)ausstellungen auf ihrem Hof und (bis vor Kurzem) auch im deutschen Ludwigsburg nördlich von Stuttgart, die Hunderttausende anlocken. Zu den oft rekordverdächtigen und werbewirksamen Aktionen gehören unter anderem Europameisterschaften im Kürbiswägen und die Zubereitung einer riesigen Kürbissuppe.

Bescheidenere Süpplein (um beim Bild zu bleiben) kochen viele andere Kürbisbauern im Land, die aber eine treue regionale Kundschaft haben. An die Spitze zu setzen ist als Nordwestschweizer Betrieb der Brändelistal-Hof in Bottmingen, wo die Familie Mathis 1991 zunächst mit dem Anbau von Zierkürbissen und ab 1993 auch mit essbaren Kürbissen begonnen hatte. Die alljährliche Präsentation der Produktion von aktuell rund 250 Speisekürbissorten dient natürlich auch dem Verkauf der Kürbisse und von Saatgut. Hier treffen sich zudem seit den Anfängen stets viele Freunde des 1992 am Naturhistorischen Museum Basel durch den früh verstorbenen Insektenforscher und leidenschaftlichen Kürbisspezialisten und -promoter Michel Brancucci gegründeten Kürbis-Clubs Basel, der seither mit seinen seriösen Aktivitäten viel zum Wissen und Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung neuer Kürbis-Freunde beigetragen hat.

Eine für den Raum Liestal zuverlässige Bezugsquelle für Zier- und Speisekürbisse ist übrigens seit vielen Jahren unübersehbar der Wanne-Hof der Familie Weber an der Strasse nach Bubendorf. Selbstverständlich gibt es im Oberbaselbiet zahlreiche weitere Anbieter.

Vom Garten aufs Feld

Als der Verfasser dieses Artikels zusammen mit seiner Frau um 1985 in einem Familiengarten unter anderem Zucchetti und Auberginen anpflanzte, wurde er von seinen Nachbarn noch schief angeschaut und gefragt, was «cheibs» er da in seinen Beeten hätte. Dabei wollte er nur seinem Grossvater Nonno Angelo nacheifern, der seit den 1940er-Jahren in seinem Garten im Liestaler «Altmarkt» mit italienischen Gemüsen etwas kulinarische Heimat ins Baselbiet gezaubert hatte. Die erwähnte Begegnung mit superhelvetischen Gartenzwergen und die beiden Umweltkatastrophen von 1986 veranlassten uns aber bald zur Auflösung der Gartenpacht. Stattdessen lösten wir ein Gemüseabonnement. Es gehörte zum Service, dass sich in den Papiertragtaschen jeweils ein Rezeptblatt fand, wenn in der Lieferung auch mutmasslich unbekannte Gemüse und Früchte waren. So geschah dies noch vor dreissig Jahren bei Sendungen mit Pâtisson, Spaghettikürbis oder einem Butternut-Kürbis.

Das schien um das Jahr 1990 noch nötig, weil «man dann erneut auf den Kürbis gekommen» war, wie sich Jürg Lüthi, Geschäftsführer der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (ZSG) in Koppigen, im Herbst 2000 in einer Zeitung vernehmen liess. Wie gross die gesamte Anbaufläche in der Schweiz um die Jahrtausendwende war, konnte Lüthi übrigens nicht exakt sagen, weil nur erfasst werden kann, was in den Handel und nicht bloss über den Hofladen geht. Dennoch ging seine Annahme in eine dreistellige Hektarfläche, dabei nicht berücksichtigt die Komposthaufen, die von grossblättrigen Kürbispflanzen abgedeckt waren.

Waren Ende der 70er-Jahre bei uns im Detailhandel noch kaum Kürbisse aus Inlandproduktion erhältlich, so ist es nun seit rund dreissig Jahren merklich anders: Denn damals begann der Speisekürbis den Hausgarten zu verlassen, und er wurde in der Folge zu einer Feldfrucht auf einer Fläche von nunmehr fast 400 Hektaren; noch 2009 waren es bloss 138 Hektaren.

Wenig in alten Rezeptsammlungen

Wie schon angedeutet, hat sich seither auch das Angebot an Speisekürbis-Sorten sehr verbreitert und attraktiv für die Herbst- und Winterküche gemacht. Vorbei waren nun auch die Zeiten, wo in Kochbüchern kaum Rezepte für Kürbisgewächse zu finden waren. Aus der Epoche, als der «Gelbe Zentner» und der aus dem Bordeaux stammende «Warzige von Eysines» die am meisten kultivierten Sorten waren, stammt das Rezept von Marguerite Spörlin in ihrem vielfach aufgelegten Oberrheinischen Kochbuch von 1811: Sie empfiehlt zur Verwertung von Kürbissen einzig «Citrouille au lait», einen Kürbisbrei, wohl hergestellt aus dem «Citrouille d’Eysines à potages». Die möglicherweise aus Mülhausen stammende Spörlin nahm übrigens bei vielen Vorschlägen jene natürliche, regionale Küche vorweg, die wir seit den 1970er-Jahren mit der «Nouvelle Cuisine» von Paul Bocuse und Gleichgesinnten in Verbindung bringen.

Was sich bei Spörlin manifestiert, wird bei einer Suche nach Kürbisrezepten in älteren (gedruckten und handgeschriebenen) Kochbüchern zur Regel: Bis in die Zeit von 1990 trifft man fast nur auf Rezepte mit Gurken, zumeist verarbeitet für Salat oder zum Einmachen. Bei Spörlin begegnen wir auch schon einem Vorschlag zur Gurken-Konservierung unter Verwendung des aus dem Kolonialwarengeschäft stammenden Ingwer, der heute manches Kürbisgericht deutlich raffinierter macht. Und die damals hierzulande noch wenig bekannte Salzgurke kommt bei der elsässischen Küchenfee bereits vor.

Da also bis kurz vor Ende des 20. Jahrhunderts Rezepte mit Kürbisgewächsen eher selten sind, mögen hier einige Hinweise genügen.

Auffällig, aber nicht überraschend sind Rezepte von Kürbissuppen in Kochbüchern des Zweiten Weltkriegs, so etwa in der damals in viele Häuser gelangten Sammlung «Haushalten in der Kriegszeit» von Helene Guggenbühl (in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Kriegsernährungsamt, 1942) und das «Kochbuch für Kriegs- und Rationierungszeiten» von Hedy Bircher-Rey (1943). Einmal etwas anderes servierte jedoch der «Schweizerische Beobachter» in seinem 1941 erschienenen «Handbuch für die Küche», nämlich gedämpften Kürbis.

Da man nach dem Zweiten Weltkrieg wohl den Kürbis, wie andere Produkte, die in Notzeiten Konjunktur hatten, nicht mehr sehen konnte, fehlte er dann weitgehend in den Kochbüchern, ausser im Tessin, wo er aber immerhin in jede richtige Minestrone gehört. Selbst in dem auch in der Südschweiz die Referenz bildenden Kochbuch «La Scienza in Cucina e l’Arte di mangiar bene» von Pellegrino Artusi (1891) entdecken wir unter den 790 Rezepten nur gerade «Zucchini ripieni» (gefüllte Zucchini). Der Hauptgrund für das Fehlen von Kürbissen in seiner Sammlung ist letztlich der gleiche wie in der Schweiz: Der Kürbis war zu seiner Zeit und noch lange danach auch in Italien etwas für arme Leute, also etwas Unterschichtliches. In der Tat hatte Artusi ein Kochbuch für die Bürgerschaft geschrieben, das erstmals Rezepte von den Alpen bis nach Sizilien zwischen zwei Buchdeckeln vereinte. Artusi verfolgte damit auch das Ziel, mit einem «Nationalkochbuch» zur Festigung des jungen Nationalstaates beizutragen.

Mehl als bloss Kürbiscremesuppe

Heute weniger als noch vor wenigen Jahrzehnten gilt Italien als unser «Garten Europas», der viele gesunde Erzeugnisse auf den Markt und in die Küche liefert. Die in den 1950er-Jahren einsetzenden Italienferien breiter Kreise führten unter anderem zu Begegnungen mit bisher unbekannten Gemüsen und Früchten und ab den 1960er-Jahren zu einer zunehmenden Nachfrage von Auberginen, Peperoni, Fenchel und Esskürbissen durch die italienerprobten Schweizer und die italienischen Arbeitsmigranten. Auf dieses Bedürfnis reagierte die italienische Aussenhandelsorganisation unverzüglich und unterstützte in den Anfängen den Absatz im schweizerischen Detailhandel durch eine augenfällige Werbekampagne.

Der Offensive zu Hilfe kam auch, dass sich um 1960 in der Schweiz bereits das Bewusstsein einer gesundheitsfördernden Ernährung zu verbreiten begann. Den diätetischen Wert neuer Ernährungstrends unterstützte bald auch das Schlagwort «Mediterrane Diät», nachdem die amerikanischen Ernährungswissenschaftler Ancel und Margaret Keys die positive Wirkung der cholesterinarmen, ausgewogenen Küche des Südens auf die Gesundheit festgestellt hatten.

Hand in Hand mit dem in den 1960er-Jahren zunehmend stärker werdenden Import von frischem Gemüse aus dem südlichen Nachbarland ging ein absatzförderndes Marketing des inländischen Anbieters. Neben einer einfachen Aktion wie die ab 1964 erfolgte Abgabe von Rezeptblättern bei Usego für noch kaum oder gar nicht bekannte Gemüsesorten, wurden natürlich die bis heute anhaltenden Publikationen von Artikeln und Rezeptvorschlägen in den Kunden- und Kaufzeitungen sowie nach und nach auch in Kochbüchern und einschlägigen Periodica wie Betty-Bossi-Post oder «Nellys Kalender» wichtig.

Hier stösst man gelegentlich auch auf Überraschendes: Bereits 1949 findet sich in dieser bis 1970 erschienenen Frauenzeitschrift für gesunde Ernährung ein Rezept für «Zucchetti milanese». Wo, meine liebe Nelly, fand wohl die gute Deutschschweizer Hausfrau damals Zucchetti? Denn: Noch 1970 werden Zucchetti und ebenso Auberginen in der Coop-Zeitung als «Exotika im Herbst» bezeichnet, doch würden sie bereits zum «festen Speisezettel» von Herrn und Frau Schweizer gehören. Aber um sich wegen der höheren Kosten diese Gemüse zu leisten, spart man «ein wenig am Fleisch oder an den übrigen Zutaten».

Dass 1982 die Beschaffung eines Kürbisses noch schwierig werden konnte, illustriert Betty Bossi, die virtuelle Vorköchin der Nation, mit dem Hinweis bei einem Rezept für Kürbiskuchen: «Kürbis ist als Püree, unter der Bezeichnung ‹Pumpkin›, in Dosen à 500g erhältlich.» Wie viel schwieriger war angesichts des Mangels an frischer Ware dann erst ein Nachkochen der verschiedenen Tessiner Kürbis-Rezepte in einem Knorr-Kochstudio-Kochbuch von 1979? Anders sieht dies hingegen zwei Jahre früher Marianne Kaltenbach in «Ächti Schwizer Chuchi»: «Gegen Ende Oktober finden wir auf dem Markt die wunderschönen gelben Kürbisse», und fordert darum zum Kauf eines grosses Schnitzes für eine Berner Kürbissuppe auf.

Heute bereitet die Beschaffung eines Kürbisses keine Sorgen mehr. Und auch die Vorschläge zur Verarbeitung von Kürbis sind in riesiger Zahl vorhanden. Aktuell gibt es mindestens fünfzehn Kürbis-Kochbücher. Das war im Jahr 2000 noch ganz anders: Als der oben erwähnte Kürbisspezialist Michel Brancucci mit der Ernährungsberaterin Erika Bänziger «Das grosse Buch vom Kürbis» auf den Markt brachte, gab es nichts Vergleichbares: Neben erschöpfender Auskunft über die Vielzahl an Kürbisgewächsen fanden sich da schon einmal 56 Rezepte von der Vorspeise über Suppen, Hauptmahlzeiten mit und ohne Fleisch oder mit Fisch, Gebackenes und Desserts. Wer die Vorschläge nachkochte, konnte schon damals wohl jeden Kürbis-Verweigerer überzeugen, dass das Gewächs doch mehr als nur Viehfutter ist.

Und allein schon der dort publizierte Vorschlag für die Kürbiscremesuppe widerspricht beim Kosten dem scharfzüngigen, badischen Gastrokritiker Wolfgang Abel, der vor fünfzehn Jahren lästerte: «Schmeckt zwar nach nix, aber das Ausgangsprodukt kost’ auch nix.»

Über den Kürbis als herbstliches Brauch-Requisit berichten wir auf den folgenden Seiten.

Dominik Wunderlin ist Kulturwissenschafter und war bis zu seiner Pensionierung Kurator und Vizedirektor des Museums der Kulturen Basel.

Churbiz und Zucca

dw. Im Althochdeutschen wurde der Kürbis zunächst «churbiz» genannt, ganz klar abgeleitet vom lateinischen «cucurbita», später spricht man von «kürbse», im Mittelhochdeutschen spricht man dann von «dass kürbiss» und schliesslich «der Kürbis». Ursprünglich meinte man mit «Kürbis» nur den Flaschenkürbis. Als dann die Speisekürbisse aus der Neuen Welt kamen, machte man es sich leicht und nannte auch sie Kürbis. So kommt es, dass heute das gleiche Wort für verschiedene Früchte verwendet wird, die nicht zur Gruppe der Speisekürbisse gehören. Deshalb gibt es auch den Schwammkürbis, dessen getrocknetes Gehäuse als «Luffa-Schwamm» in Haushalt und Körperpflege Verwendung findet.

Im Italienischen heisst der normale Speisekürbis «la zucca». Somit ist der «zucchetto» ein kleiner Kürbis und der «zucchino» der noch kleinere. Wenn uns die Tessiner schlecht wollen, nennen sie uns «zücchin», Kürbisköpfe. Dies aber wohl nicht nur wegen der Ähnlichkeit bei der Kopfform: Kürbis hat nämlich auch die Bedeutung von «Dummkopf» und «Idiot», aber auch «Ehebrecher», denn es kann bekanntlich geschehen, dass nach einem Ehebruch die Frau schwanger wird und ihr wachsender Bauch die Form eines Kürbisses annimmt …

Herkunft und Verbreitung

dw. Der Speisekürbis stammt ursprünglich aus Mesoamerika, die Gurke aus dem Iran und die Wassermelone aus Afrika – und doch gehören alle drei zur recht komplizierten Familie der Kürbisgewächse, lateinisch Cucurbitaceae. Diese ist insgesamt nicht sehr gross, das heisst in diesem Fall aber doch immerhin 118 Gattungen und insgesamt über 800 verschiedene Arten. Der Botaniker teilt die Familie der Kürbisgewächse in zwei Unterfamilien ein, in jene mit einem Griffel (Cucurbitoideae) und jene mit 2 bis 8 Griffeln (Zanoniodeae). Botanisch gesehen ist der Kürbis die grösste Beere, welche die Natur hervorbringt, und im Grunde genommen kein Gemüse. Aufgrund der harten Schale gehört sie zu den Panzerbeeren. Wohl mit sehr viel Nachhilfe wurden schon Riesenkürbisse mit rund 600 kg gewogen – natürlich in den USA!

Kürbisgewächse sind auf allen Kontinenten heimisch, am schwächsten in Australien.

Die Botanik kennt nur drei Kürbisgewächse, die einen europäischen Pass haben: die Spritzgurke, die Weisse Zaunrübe und die Zweihäusige Zaunrübe, die durchwegs ungeniessbar sind und giftige Bitterstoffe enthalten.

Allen Kürbisgewächsen gemeinsam ist, dass sie wärmeliebend sind. Die meisten sind auch Kletterpflanzen. Alte Arten sind meist einhäusig, also haben beide Geschlechter auf derselben Pflanze.