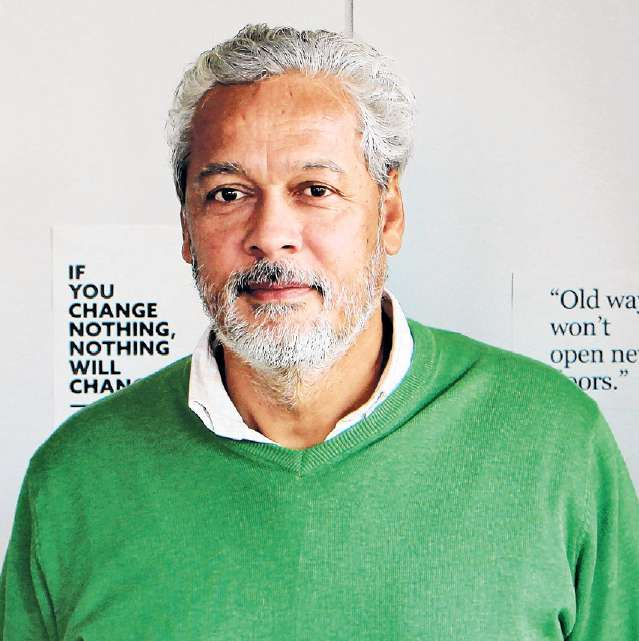

AUSGEFRAGT | RENANTO POESPODIHARDJO, PSYCHOLOGE, BASEL

22.11.2019 Gesellschaft«Das Smartphone nimmt uns die Langeweile»

Das Smartphone ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. «Ohne fühlen wir uns nackt», sagt Renanto Poespodihardjo, Leiter der Abteilung für Verhaltenssüchte in den Universitären ...

«Das Smartphone nimmt uns die Langeweile»

Das Smartphone ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. «Ohne fühlen wir uns nackt», sagt Renanto Poespodihardjo, Leiter der Abteilung für Verhaltenssüchte in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel.

Joshua Moser

Herr Poespodihardjo, Sie haben täglich mit Süchtigen zu tun. Wie abhängig von unseren Smartphones sind wir wirklich?

Renanto Poespodihardjo: Wenn Sie Ihren Büroschlüssel vergessen, können Sie diesen Verlust kompensieren: Sie können einen Arbeitskollegen fragen, ob er Ihnen Ihr Büro aufschliesst. Wenn Sie Ihr Smartphone nicht bei sich haben, könnten Sie das eines Bekannten ausleihen. Das würde Ihnen aber nichts bringen.Telefonieren und Nachrichten schreiben könnten Sie zwar. Vermutlich haben aber auch Sie keine Telefonnummern mehr im Kopf, da Sie alle Kontakte abgespeichert haben. So erreichen Sie trotzdem niemanden.

Wir sind also zu abhängig von diesem Gerät.

Möglicherweise. Im Vergleich mit anderen Gegenständen sind wir mit unserem Handy in sehr engem Kontakt. Der psychische Zustand ist ein anderer, wenn man sein Smartphone vergessen hat: Man hat nicht nur einen Gegenstand vergessen, man fühlt sich dann leer, manche sogar nackt. Das Smartphone ist ein technischer Gegenstand, der sehr viele Qualitäten aufweist – in positivem, aber auch in negativem Sinn.

Vor welchen negativen Qualitäten sollten wir uns in Acht nehmen?

Das Smartphone nimmt uns die Langeweile, in der wir kreativ werden. Die Langeweile ist ein Zustand, welcher der Kern unserer Kreativität ist. Während der Langeweile bin ich innerlich auf mich geworfen. Ich betrachte mich und daraus realisiere ich ein Verhalten, eine Struktur nach aussen. Dieses Momentum wird durch das Handy aber abgeschafft, was ich als sehr gefährlich beurteile.

Wir sind also aufgrund unserer Smartphones nicht mehr kreativ?

Das ist zu kurz gegriffen. Natürlich sind wir kreativ, auch das Smartphone können wir kreativ nutzen, da es ganz viele verschiedene Applikationen und Schnittstellen bietet. Wir nehmen uns in der Kreativität aber den Moment der Selbstbetrachtung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt der Kreativität: Sich in dem Tun wiederzufinden. Wenn ich mich in etwas, das ich tue, wiederfinde, hat mein Gegenüber die Möglichkeit, mich auch wiederzusehen.

Durch das Smartphone geht also ein Stück von uns selbst verloren. Auch etwas von unserem Zusammenleben?

Es stimmt, dass wir vermehrt miteinander chatten, statt uns zu treffen. Es gibt ja diesen Ausdruck «Ich rieche dich (nicht) gerne». Wissen Sie, woher das kommt?

Es geht um die Partnerwahl.

Richtig! 90 Prozent aller Lebewesen vermehren sich über Sexualität. Warum? Ein Aspekt ist der «Immunabwehr-Werkzeugkasten», den auch wir Menschen in uns tragen: Die Fähigkeit, uns gegen zerstörerische Bakterien zur Wehr zu setzen. Unser Werkzeugkasten ist aber nie perfekt und auch nicht vollständig. Wir brauchen noch den anderen genetischen Baustein einer Person, der uns vervollständigt. In einem Experiment liess man mehrere Männer in T-Shirts schlafen. Verschiedene Frauen rochen dann an den T-Shirts. Die Frauen haben den Geschmack derjenigen Männer bevorzugt, die ihren Werkzeugkasten vervollständigen.

Ein Handy kann unsere Nase aber nicht ersetzen, richtig?

Genau. Riechen ist ein Akt der nonverbalen Kommunikation, durch den wir uns zusammenführen. Über digitale Medien wird diese Art der Kommunikation abgeschafft. Wir senden uns auf sozialen Medien – zum Teil sehr intime – Bilder und schreiben viel miteinander, die nonverbale Kommunikation, die uns zu einem grossen Teil ausmacht, existiert so aber nicht mehr.

Das klingt besorgniserregend.

Wir sollten beobachten, was diese Veränderung mit uns macht, dabei aber nicht in Panik verfallen. Die Schnittstelle wird immer enger: Bald haben wir das Smartphone in uns. Das ist nur eine Frage der Technik und die gibt es bereits. Irgendwann werden Sie die Bilder in Ihrem Gehirn haben und nicht mehr auf dem Display.

Sie denken wirklich, dass wir es so weit kommen lassen?

Menschen machen immer das, was machbar ist. Die Selbstbeschränkung des Menschen liegt wohl kaum mehr in unseren Händen, sonst gäbe es keine Atombomben, mit denen man alles platt machen kann, sodass – auch für Jahre nach deren Einsatz – kein betroffenes Gebiet mehr bewohnbar ist.

Wie lange dürfen wir an unseren Smartphones sein, ohne dass es schädlich wird?

Die Menge und die Inhalte sind wichtiger als die Zeiteinheit. Exzessives Verhalten ist ein Phänomen, das mehrheitlich Kinder und Jugendliche betrifft. Die Frage ist auch, ob es die einzige Beschäftigung ist, die jemand hat. Wenn jemand «gamet», aber noch Fussball spielt, lernt und in den Wald oder an die frische Luft geht, ist es nicht so gravierend, wie wenn eine Person nur diese eine Beschäftigung hat. Langfristig wird es zum Problem, wenn eine Person andauernd «streamt», Serien schaut, soziale Medien benutzt und «gamet».

Ist hier auch die Konzentration ein Thema?

Die Entwicklung besagt, dass kaum ein Schüler heute noch in der Lage ist, ungestört eine halbe Stunde zu lernen, ohne das Smartphone zu benutzen. Das stimmt mich kritisch. Auf der einen Seite lernen die Jugendlichen wesentlich selbstständiger und bekommen viel mehr Wissen vermittelt. Auf der anderen Seite geht der Moment des Vertieftseins in sich oder in eine Thematik verloren.

Was raten Sie Leuten mit solchen Defiziten?

Man kann auf dem Handy einen «strict workflow» einstellen. Für eine bestimmte Zeit werden dann Apps wie «Instagram» und «Youtube» gesperrt. In dieser Zeit ist man sich selber überlassen und kann konzentriert lernen. Ein Schüler sollte sich nicht einfach durch irgendwelche Apps beeinflussen lassen, denn darunter leidet die Konzentration und so auch das Ergebnis. Man kann über «Facetime» aber auch mit anderen zusammen lernen, was ich durchaus sinnvoll finde. Genauso wichtig ist es aber auch, zusammenzusitzen und gemeinsam zu lernen, nicht nur virtuell.

Zur Person

lm. Renanto Poespodihardjo ist Leiter der Abteilung für Verhaltenssüchte in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Der 57-jährige Psychologe, Kliniker und Psychotherapeut widmet sich Menschen, die Glücksspielen, dem Internet, der Sex- und Kaufsucht verfallen sind. Poespodihardjo wohnt in Basel.