Walter Eglin und der «Olympische Frühling»

04.10.2019 Baselbiet, Kultur

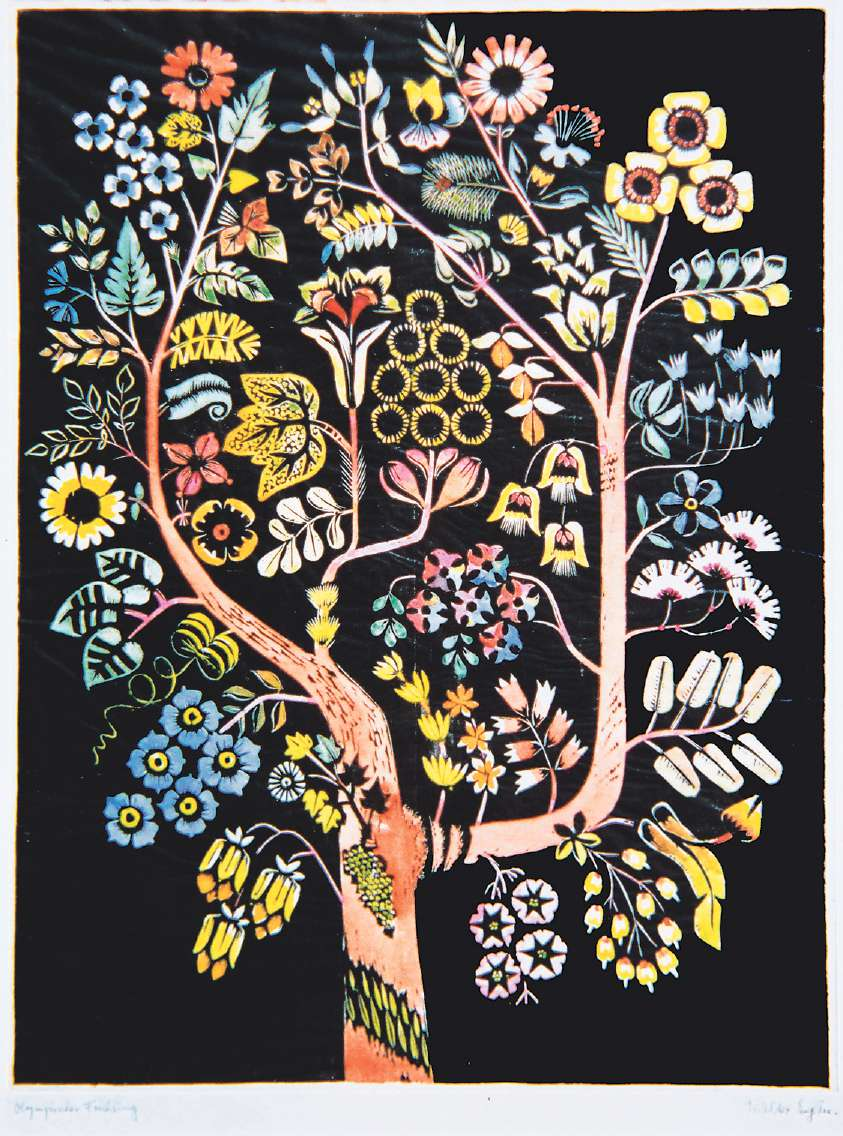

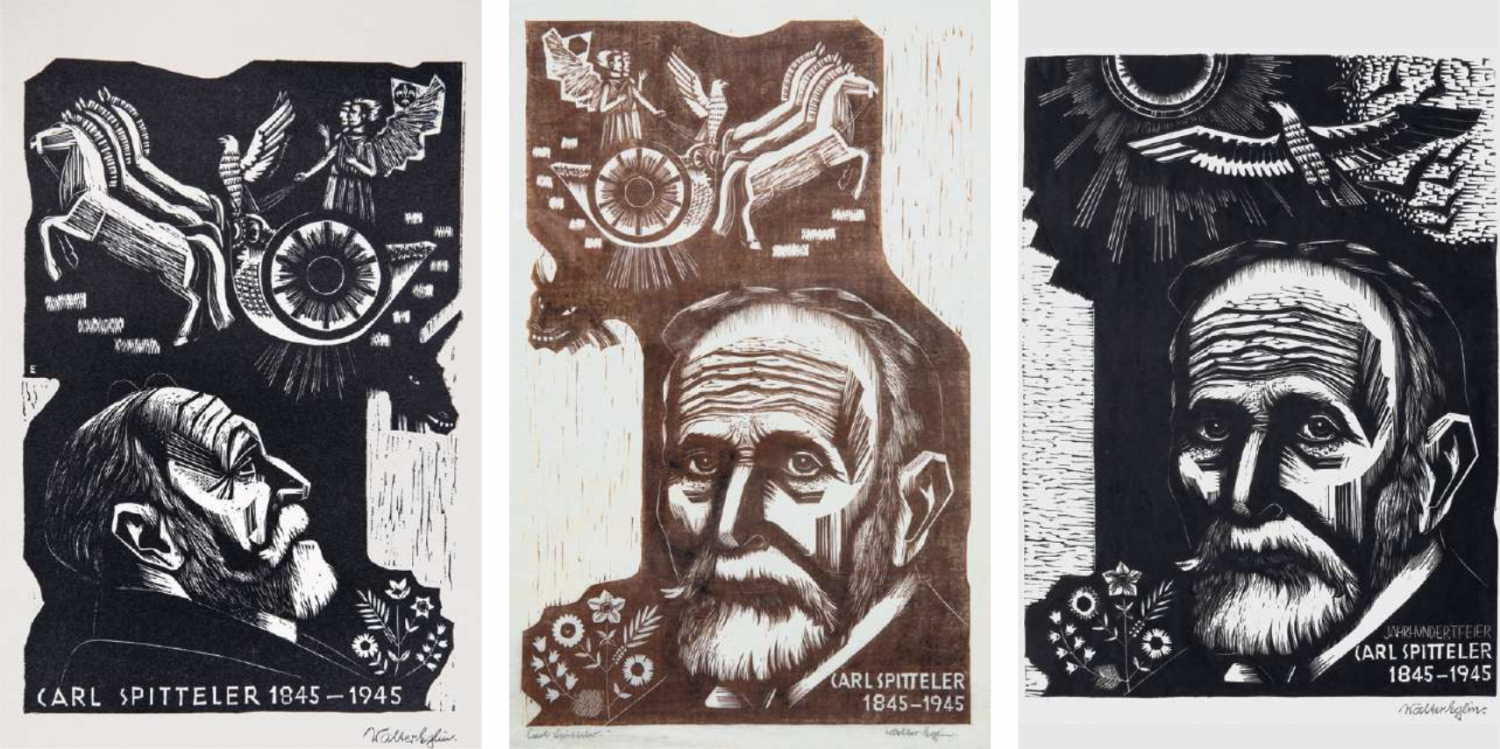

Walter Eglin hat mit seinen Holzschnitten drei eindrückliche Spitteler-Porträts geschaffen. Mit dem Sonnenwagen und dem «Allerbäumebaum» nahm er Motive aus dem «Olympischen Frühling» auf.

Martin Stohler

Am 22. April 1945 feierte Liestal den kurz ...

Walter Eglin hat mit seinen Holzschnitten drei eindrückliche Spitteler-Porträts geschaffen. Mit dem Sonnenwagen und dem «Allerbäumebaum» nahm er Motive aus dem «Olympischen Frühling» auf.

Martin Stohler

Am 22. April 1945 feierte Liestal den kurz bevorstehenden 100. Geburtstag des Baselbieter Nobelpreisträgers Carl Spitteler mit einem festlichen Gedenkanlass. Anschliessend an die grosse Feier in der Kirche und den Besuch einer Spitteler-Ausstellung im Rathaus waren die Ehrengäste zu einem Nachtessen im Hotel Engel eingeladen. Unter ihnen machte der Berichterstatter der «Basellandschaftlichen Zeitung» auch «die Herren Walter Eglin, Kunstmaler, Diegten, und August Suter, Bildhauer», aus. Bei dieser Gelegenheit wurden auch kurze Ansprachen gehalten.

Deren Reihe «schloss mit ehrenden Worten von Herrn Architekt Brodtbeck für Walter Eglin, dessen neues vortreffliches Spitteler-Bild den Gästen als Gabe überreicht wurde, und mit einer Würdigung des Spitteler-Denkmals von August Suter durch Herrn Regierungsrat Erny». Beide, zitiert die bz den Regierungsrat weiter, «der Maler und der Bildhauer haben an ihrem Platz, in ihrer Zeit und mit ihren Mitteln neben Spitteler vor der Welt beste Baselbieter und Schweizerart und Kunst vertreten».

Beim Spitteler-Bild, von dem in der Berichterstattung der bz die Rede ist, muss es sich um denjenigen Holzschnitt handeln, der neben dem Porträt des Dichters und der Inschrift «Jahrhundertfeier Carl Spitteler 1845–1945» einen Vogel zeigt, der sich von einem Vogelschwarm abhebt und zur Sonne emporschwingt. Ausser diesem Spitteler-Bild hat Walter Eglin noch zwei weitere geschaffen, auf denen der Kopf des Dichters und der Sonnenwagen aus Spittelers «Olympischem Frühling» zu sehen sind. Diese beiden Fassungen unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch voneinander, dass Spitteler auf dem einen Holzschnitt im Profil dargestellt ist, während er uns auf dem anderen direkt ins Auge blickt. Zudem fährt der Sonnenwagen in der einen Fassung von links nach rechts, in der andern in der Gegenrichtung.

Mit dem Sonnenwagen zum Metakosmos

Über die Bedeutung des Vogels auf dem für die Feier geschaffenen Spitteler-Bild lassen sich lediglich Vermutungen anstellen. Gut möglich, dass Eglin mit dem prächtigen Vogel auf keine bestimmte Stelle in Spittelers Werk Bezug nahm. Vielleicht symbolisiert er einfach den Gedankenflug, mit dem sich der Dichter zum strahlenden Licht der Poesie emporschwingt.

Anders verhält es sich mit dem Sonnenwagen. Von diesem Gefährt ist im «Olympischen Frühling» mehrmals die Rede, am ausführlichsten im fünften Gesang des dritten Teils mit dem Titel «Apoll der Entdecker». In ihm brechen Apoll und seine Seelengefährtin Artemis mit dem von Helios konstruierten Gefährt zu einer Fahrt auf, an deren Ende sie den Metakosmos erreichen, «wo der Hesperiden / gesegnet Eiland liegt, besonnt von Glück und Frieden. / Und fragst du nach dem Führer, Leitstern und Kompasse, / der ihnen durch den Luftraum weist die rechte Gasse, / vernimm: des Herzens Hoffnung ist der Vorderreiter, / und Mut und Glaube sind die trefflichen Begleiter.» Es ist dieser Ort eine Insel der Glückseligen, «dem Schmerz entrückt, lustreich, an Gütern überzählig, bewohnt vom Hesperidenvolk, vom Wesen gut, / vom Anblick schön, das Böses weder kennt noch tut. / Nie siehst du dortzuland ein mürrisches Gesicht: / Die Wickelkinder in der Wiege weinen nicht, / und selbst beim Blumenfest im dichtesten Gemenge / hörst du kein Schelten, spürst du nirgends ein Gedränge.»

Der Baum der Hesperiden

Wann sich der im Jahr 1895 geborene Walter Eglin für Carl Spitteler (1845–1924) zu interessieren begann, lässt sich nicht mehr eruieren. Toni Eglin, der Sohn des Künstlers, erinnert sich daran, dass sein Vater Spittelers Dichtung schätzte und auch seine Werke besass. Zumindest der «Olympische Frühling» hat ihn zu weiteren Werken angeregt. Dies gilt insbesondere für den im dritten Gesang des ersten Teils beschriebenen «Allerbäumebaum». Von ihm heisst es, er stehe auf der Wiese «Wachs und Werde». Die Sage melde von ihm, «dass aus seinem Samen / sämtliche Pflanzen aller Welt den Ursprung nahmen. Als Baum der Hesperiden weit umher berühmt, / weil immerdar er Früchte trägt und grünt und blüht.»

Auf dem Holzschnitt von Walter Eglin spriessen aus den Ästen des Baums die unterschiedlichsten Blumen und Blüten in aller Üppigkeit. Von diesem Werk gibt es mehrere Abzüge, wobei Eglin die Blütenpracht unterschiedlich eingefärbt hat. Ob es im Jahr der Spitteler-Feier entstanden ist oder ob Eglin es später geschaffen hat, lässt sich nicht mehr feststellen.

Im Jahr 1955 schuf Walter Eglin mit einem Sgraffito für das KV Liestal ein weiteres Bild des «Allerbäumebaums». Im Lauf der Zeit bürgerte sich für dieses Werk der Titel «Weltenbaum» ein; wie es dazu kam, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren. Eglin selbst hat das Sgraffito allerdings in den Kontext von Spittelers Epos gestellt, indem er im linken oberen Randbereich die Inschrift «Olympischer Frühling» einfügte. Das Sgraffito wurde leider zugegipst und ist nicht mehr zugänglich. Auf Fotografien des Werks ist aber ein Baum zu sehen, der Ähnlichkeiten mit dem Holzschnitt des «Allerbäumebaums» aufweist. So wachsen aus seinen Ästen die unterschiedlichsten Blätter. Er steht inmitten einer Landschaft, die mit ihren Rehen und Vögeln paradiesische Züge aufweist. Ein Eindruck, der durch ein Paar, dessen Blösse nur durch ein leichtes Tuch verdeckt wird, noch verstärkt wird.

Inspirierende Landschaften

Bei allen Unterschieden im Werk und im Leben der beiden Künstler gibt es beachtliche Gemeinsamkeiten und ähnliche Erfahrungen. Spitteler wurde als Sohn eines Juristen geboren, der im jungen Bundesstaat von 1848 Karriere machte. Er besuchte das Gymnasium in Basel und hegte schon früh den Wunsch, Dichter zu werden. Sein Vater sah das anders. Wäre es nach ihm gegangen, wäre Carl in seine Fussstapfen getreten.

Walter Eglin seinerseits entstammte einer Känerkinder Kleinbauern- und Posamenterfamilie. Ein Leben als Künstler war nicht eben das, was sich die Eltern für ihren Sohn vorstellten. Doch wie Spitteler ging auch Eglin entschlossen seinen Weg. Nach einer Ausbildung an der Kunstakademie und anschliessend an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart schlug er sich zunächst als Flachmaler und Gipser durch, bis er von seiner Kunst leben konnte.

Walter Eglin liebte die Natur. Pflanzen und Steine faszinierten ihn. Es ist weitgehend seiner Initiative zu verdanken, dass der «Chilpen» bei Diegten mit seinen Orchideen und Magerwiesenblumen unter Naturschutz gestellt wurde. Auch Carl Spitteler bewegte sich gerne in der Natur. Auf Spaziergängen nahmen manche seiner Dichtungen erste Gestalt an. Die literarischen Landschaften, die dabei entstanden, haben offensichtlich auch Walter Eglin gefallen und ihn zu eigenen Werken inspiriert.

Das Walter-Eglin-Museum in Känerkinden ist jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.