Der Superritter, der aus dem Homburgertal kam

03.08.2019 Baselbiet, Bezirk SissachDie Grafen von Homberg gaben dem Homburgertal den Namen. Die Familie brachte einen verwegenen «Superritter» hervor: Werner von Homberg (1284–1320). Der stellvertretende Baselbieter Kantonsarchäologe Christoph Reding über einen Adligen mit Ursprung im Oberbaselbiet, dessen Rolle stark ...

Die Grafen von Homberg gaben dem Homburgertal den Namen. Die Familie brachte einen verwegenen «Superritter» hervor: Werner von Homberg (1284–1320). Der stellvertretende Baselbieter Kantonsarchäologe Christoph Reding über einen Adligen mit Ursprung im Oberbaselbiet, dessen Rolle stark unterschätzt wird.

David Thommen

Herr Reding, wir alle kennen die Homburg und das Homburgertal. Doch wie kamen Burg und Tal zu ihrem Namen?

Christoph Reding: Namensgeber war das Adelsgeschlecht der Homberger. Homberg heisst nichts anderes als «hoher Berg». Der Name war im Mittelalter weit verbreitet. Die Grafen von Homberg stammten aus dem Fricktal, sie hatten ihren Sitz auf Alt Homberg bei Wittnau. Aus Homberg wurde umgangssprachlich rasch Homburg. Die Grafen von Homberg gehörten im 11. Jahrhundert, also zu Beginn der Hochblüte des feudalen Adels, zu den grossen Playern in der Nordwestschweiz. Sie hatten wichtig Ämter inne, waren beispielsweise Hochvögte des Bistums Basels oder hatten die Grafschaft des Sisgaus inne. Heute würde man sagen: Sie hatten richtig dicke Jobs.

Aber die Alt-Homberger waren damals noch im Fricktal, und nicht im Homburgertal daheim.

Ja. Aber im Jahr 1223 starb der letzte männliche Alt-Homberger, also der letzte Stammhalter. Es gab nur noch eine Tochter, die alles erbte. Sie muss damals eine sehr gute Partie gewesen sein. Hermann von Frohburg durfte die Erbtochter heiraten, und ihr Erbe war so wichtig, dass er ihren Namen annahm. Die Frohburger waren am Unteren Hauenstein daheim. Durch diese Heirat kam das Geschlecht der Homberger in diese Region.

Die Grafen von Frohburg waren damals ja ebenfalls ein bedeutendes Adelsgeschlecht. War das üblich, dass sich Frauen bei der Wahl des Familiennamens durchsetzten?

Nein, das war ungewöhnlich und hatte einzig mit dem reichen Erbe zu tun. Frauen hatten im Mittelalter allgemeinen nicht viele Rechte.

War die Namensübernahme eine Demütigung für die Frohburger?

Nein, es war ja wohl Hermanns freier Entscheid. Die Frohburger hatten damals drei Stammhalter, zwei davon haben ihren Namen behalten und führten die Linie weiter. Die Frohburger konnten ihre Machtstellung dank der Heirat mit einer Homberger deutlich stärken. Die Frohburger hatten zuvor im Raum Hauenstein-Aarburg-Zofingen das Sagen, nun fiel der Familie auch das Gebiet der Alt-Homberger nördlich des Hauensteins zu.

Wenn man davon ausgeht, dass im Mittelalter der Mann der Chef in einer Familie war, dann waren die Neu-Homberger also genau genommen Frohburger. Diese hatten ihren Stammsitz in Trimbach. Warum beschlossen sie, gleich ganz in der Nähe unterhalb von Läufelfingen eine neue Burg – die Homburg – zu bauen?

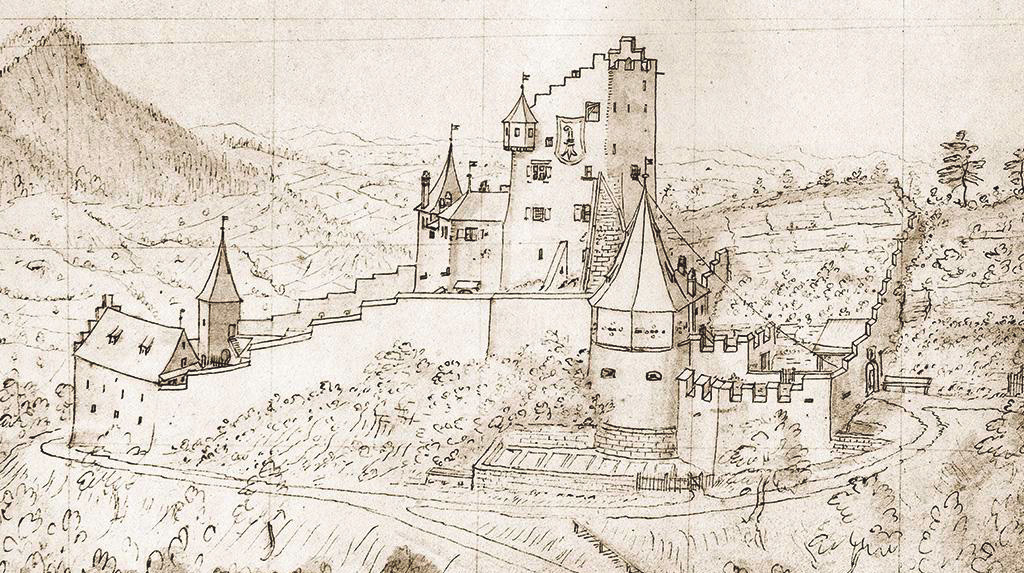

Im Jahr 1220 wurde der Gotthardpass eröffnet. Die Route und speziell die weiteren Pässe auf der Nord-Südachse wurden damit wichtig. Etwa im Jahr 1240 wurde die Homburg vermutlich zur Sicherung des Unteren Hauensteins gebaut. Etwas speziell ist, dass es unterhalb von Läufelfingen nie einen Zoll gab. Es gab auch nie eine Sperrmauer durchs Tal, die man notfalls hätte ganz schliessen können. Auf der Burg dürften damals rund 30 bis 40 Personen gelebt haben, vielleicht lediglich 15 davon waren waffenfähig. Damit konnte man nichts ausrichten. Es handelte sich also eher weniger um eine territorial ausgerichtete Sperranlage. Es war offensichtlich vor allem ein auffällig gut sichtbares Machtsymbol.

Und war es auch der wichtigste Familiensitz der reichen Neu-Homberger?

Das wissen wir nicht mit Sicherheit. Ich vermute allerdings eher nicht. Möglicherweise war die Burg vergleichsweise klein und wohl auch nicht von bester Qualität. Denn als die Homburg später an den Bischof von Basel verkauft wurde, liess dieser sie relativ rasch abbrechen und neu aufbauen. Was wir heute in Läufelfingen sehen, sind die Reste der Burg des Bischofs und der Basler Landvögte, nicht die der Homberger. Wir wissen nicht, wie die Homburg ursprünglich ausgesehen hat.

Wenn nicht auf der Homburg – wo sonst lebte die Familie?

Ich vermute, sie residierte eher auf der Burg Vorder-Wartenberg bei Muttenz, wo auch ihre Gefolgschaft die anderen beiden Burgen bewohnte. Die Adligen suchten stets die Nähe zur Stadt, da dort viel mehr los war als auf den abgelegenen Burgen weit draussen auf dem Land. Ab dem Jahr 1300 hatten fast sämtliche Adlige bereits eines oder mehrere Stadthäuser. Vermutlich verbrachten sie mehr Zeit in der Stadt als auf ihren Burgen.

Die Vorstellung, dass auf den Burgen wie der Homburg rauschende Feste gefeiert und Turniere durchgeführt wurden, ist also eher zu romantisch?

Bestimmt gab es gelegentlich Feste, an denen sich der Adel dort traf. Turniere wurden allerdings nicht auf den Burgen durchgeführt. In der Region fanden sie auf dem Basler Münsterplatz statt.

Was hat die Homberger ausgezeichnet? Haben sie sich von anderen Adelsfamilien unterschieden?

Es gab bei ihnen viele Aufs und Abs. Die Alt-Homberger im Fricktal hatten seinerzeit den Erfolg noch gepachtet und vererbten sich die grossen Ämter in Basel – starben ja dann aber doch fast aus. Die Neu-Homberger mit Sitz im Baselbiet hingegen hatten einen guten Start, aber dann bald mit grossen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zwar machte die Familie einen grossen Schritt, als Graf Ludwig, ein Sohn der zweiten Generation der Neu-Homberger, Gräfin Elisabeth von Rapperswil heiratete. Sie war damals eine richtig gute Partie und brachte der Familie sehr grosse Besitztümer am Zürichsee und in der Innerschweiz. Für die Homberger zahlte sich das allerdings offensichtlich nicht aus. Sie hatten angeblich plötzlich so hohe Verwaltungskosten für ihre grosse Herrschaft, dass ihr Haushalt in Schieflage geriet.

Wie das?

Die Adligen waren immer ganz stark auf Statussymbole angewiesen, um ihren Stand behaupten zu können. Sie brauchten also beispielsweise die grössten und schönsten Pferde, die teuersten Stoffe, viel Personal und so weiter. Als Graf durfte man alles, aber ganz sicher nicht sparen. Das ganze Prinzip dieser Feudalherrschaft war auf den Glauben ausgerichtet. Die Untertanen glaubten, die Stände seien gottgegeben. Die Adligen mussten also alles daran setzen, um diesen Schein zu wahren. Da konnte man nicht einfach seine Burg verkaufen und aus ökonomischen Gründen in ein normales Haus in einem Dorf ziehen. Sonst hätte man seine Stellung sofort eingebüsst.

Die Homberger wurden also von ihrem grossen Besitz erdrückt?

Eventuell besser gesagt: Sie stellten sich damit offenbar nicht so geschickt an. Es kam hinzu, dass die Patriarchen der Neu-Homberger offensichtlich ziemliche Haudegen und in einer gewissen Weise gegenüber ihrer Familie auch etwas verantwortungslos waren. Graf Ludwig beispielsweise, der Gatte von Elisabeth von Rapperswil, war an der Seite der Habsburger im Jahr 1289 an der Belagerung von Bern beteiligt. Als es mit der Belagerung nicht voranging, ritt Ludwig Winkelried-gleich in die bernische Verteidigungslinie hinein, um für seine Mitkämpfer eine Bresche zu schlagen. Das mag er als heldenhaft angesehen haben, aber es war vor allem dumm. Er wurde sofort niedergemetzelt. Seine Witwe Elisabeth hatte danach grösste Mühe, den Besitz zusammenzuhalten. Niemand wollte ihr noch Geld geben und sie wurde sehr schlecht behandelt. Der Abstieg des Geschlechts der Homberger begann.

Das Homburgertal hat also tatsächlich einen Winkelried hervorgebracht?

Ja. Und er hinterliess seinen Sohn Werner, der ihm in Sachen Draufgängertum in nichts nachstand. Werner kam 1283 im Baselbiet zur Welt. Er trat das Baselbieter Erbe der Familie an, den Rapperswiler Teil des Erbes hingegen verlor er an seinen jüngeren Bruder. Bereits zuvor war die Familie von den Habsburgern um die Rechte an einigen Gebieten in der Zentralschweiz betrogen worden, was Grund für eine erbitterte Feindschaft zwischen Hombergern und Habsburgern war. Graf Werner trauerte diesen Gütern offensichtlich stark nach. Nach 1300 verkauften er und seine weiteren Familienangehörigen den hombergischen Besitz im Baselbiet – inklusive der Homburg, den Dörfern im Homburgertal, der Stadt Liestal oder auch den Burgen auf dem Wartenberg – an den Bischof von Basel und an die Stadt selber. Damit verabschiedeten sich die Homberger aus unserer Region in Richtung Innerschweiz.

Werner scheint wie sein Vater ein Haudegen gewesen zu sein.

Komplett. Er beteiligte sich nach seinem 20. Lebensjahr an einem Kreuzzug, der ihn nach Litauen führte. Das brachte ihm viel Ruhm und Ehre ein. Er war danach als Ritter weit herum bekannt und für sein Draufgängertum gefürchtet. Er war ein hochgepriesener und gefüchteter kriegerischer Anführer und mit den Feinden scheint er unzimperlich umgegangen zu sein. Er galt als loyal und durchsetzungsstark, aber auch als streitlustig und jähzornig.

Zurück zum jungen Werner von Homberg. Was hatte er vor, als er dem Baselbiet den Rücken kehrte?

Man trifft ihn vor allem in der Innerschweiz an, wo sein verlorenes Erbe war. Bald stand er in Diensten des deutschen Königs Heinrich. Dieser wollte unbedingt den Durchbruch nach Italien schaffen. Hintergrund war, dass alleine der Papst den deutschen König zum Kaiser krönen konnte. Italien war also wichtig. Damit ist übrigens auch der dauernde Süddrang der deutscher Könige zu erklären. König Heinrich heuerte Graf Werner von Homberg an, weil dieser in der Innerschweiz gute Kontakte hatte und imstande war, für den Feldzug nach Italien die berüchtigten Schwyzer Söldner anzuheuern. Werner von Homberg selber war später Hauptheerführer des deutschen Königs in den Schlachten in Norditalien.

Unser Homburgertaler war also so etwas wie ein Kriegsfürst?

Ja, gleichzeitig nahm er allerdings viel Einfluss auf die Politik in der Innerschweiz. Man nimmt heute an, dass Werner von Homburg eine bedeutende Rolle bei der Gründung der Eidgenossenschaft gespielt hat. Gefeiert dafür wurde hernach allerdings Werner Stauffacher und nicht Werner von Homberg. Bei Schillers Tell-Geschichte passte er als Adliger und Krieger wohl einfach nicht ins Bild und wurde totgeschwiegen. Schiller griff lieber auf den einfachen Bauern Stauffacher zurück. Er eignete sich als Held in dieser Befreiungsgeschichte besser.

Mit etwas Baselbieter Lokalpatriotismus könnte man also sagen: Ein Oberbaselbieter war überraschenderweise an der Gründung der beteiligt?

Ich würde meinen: Ja, er spielte eine ganz wesentliche Rolle. Er amtete als Reichsvogt des deutschen Königs in der Zentralschweiz und hat die diplomatische Vermittlung zwischen den Urständen übernommen. Er war der Lobbyist für diesen Bund. Belegt ist, dass er eine Tagsatzung mit allen Beteiligten veranstaltete, die zur Gründung des Bundes der Waldstätte führte.

Weiss man im Baselbiet – und speziell im Homburgertal – um diese Rolle?

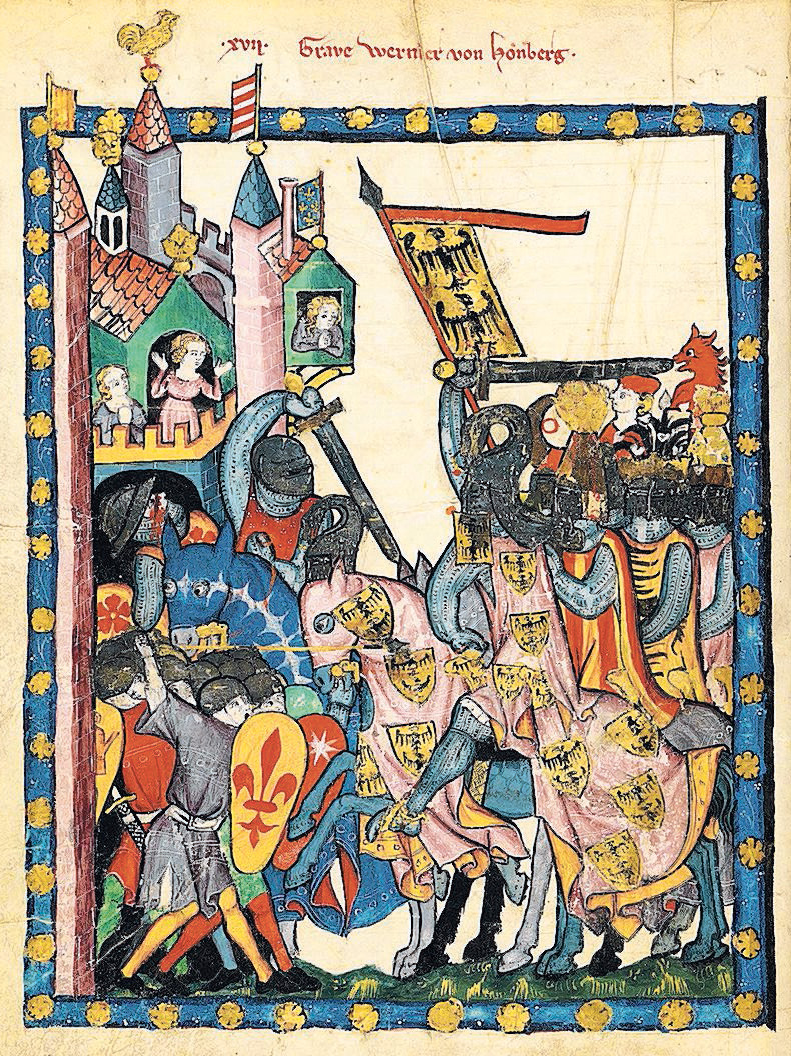

Ich vermute nicht. Werner von Homberg wird in der ganzen Geschichtsschreibung krass unterschätzt. Eigentlich müsste er heute in Ritterrüstung auf jedem «Läufelfingerli» abgebildet sein … Es gibt imposante zeitgenössische Abbildungen, die ihn in der Schlacht zeigen – seine Kleidung war reich verziert mit dem Adler-Wappen der Homberger, also dem heutigen Wappen der Gemeinde Läufelfingen.

In diesem Gewand starb Werner von Homberg dann auch.

Er kam im Jahr 1320 in einer Schlacht vor Genua ums Leben – er stand damals in mailändischen Kriegsdiensten. Bevor er umgekommen ist, kehrte er nochmals in die Innerschweiz zurück und hat vermutlich im Hintergrund auch bei der Morgarten-Schlacht gegen die Habsburger mitgemischt.

Graf Werner scheint an vielen Fronten tätig gewesen zu sein.

Sein Lebenslauf hatte etwas sehr Unruhiges. Er wurde 37, was für damalige Verhältnisse relativ alt war. Sein Leben war ausgesprochen intensiv. Er wurde auch als «Krieger ohne Rast» beschrieben. Auffällig und ungewöhnlich ist allerdings, dass er nur gerade einen Nachkommen zeugte – und dies erst noch mit der Witwe seines Stiefvaters, die er wenige Jahre vor seinem Tod heiratete. Sein einziger Sohn hiess Wernlin. Dieser verschwand nur wenige Jahre nach Werners Tod noch als Kind spurlos. Damit erlosch das Geschlecht der Homberger. In einem solchen feudalen System wäre es eigentlich ganz klar die Aufgabe des Familienpatrons gewesen, besser für den Weiterbestand seines Stamms zu sorgen. Bei Werner von Homberg muss man sich schon fragen, warum er das nicht gemacht hat.

Ein Abenteurer? Ein Egomane? Wie würden Sie ihn charakterisieren?

Das wäre alles Spekulation. Was sich aber sagen lässt: Er hat in der damaligen Zeit ganz und gar dem Ritter-Ideal entsprochen. Er war wagemutig, stark, konnte gut kämpfen, war aber auch Diplomat. Und nicht zu unterschätzen: Er konnte singen. Er war auch Minnesänger. Er war insgesamt ein so typischer Ritter, dass Gottfried Keller Werner von Homberg in seiner Novelle «Hadlaub» verewigt hat.

Was zeichnete seinen Minnesang aus?

Dafür bin ich nicht Spezialist. Geschrieben hat er die Lieder offenbar auch während seiner Zeit in Litauen. Die Germanisten sind über den dichterischen Wert von Werners Schaffen geteilter Meinung. Man sagt, sein Minnesang sei eher von der etwas derberen Sorte gewesen – so etwa aus dieser Liedpassage zu folgern: «Ihr Mund hat die Glut des Zunders, er brennt vom Rosenessen …»

Was ist das Wesen des Minnesangs?

Es geht darum, um die Gunst einer Frau zu werben – eben: um ihre «Minne». Allerdings geht es nicht darum, die Frau zu erobern, um sie heiraten zu können. Die Frau soll ohne grosse Hintergedanken besungen und überhöht werden. Eine Kunstform der damaligen Zeit. Acht Lieder sind von Werner erhalten geblieben.

So, wie Sie ihn beschreiben, war Werner von Homberg eine der bedeutenderen Persönlichkeiten, die das Homburgertal jemals hervorgebracht hat.

Vermutlich. Und ganz ohne Zweifel war er eine schillernde Figur. Zudem: Der Name seiner Familie gibt dem Tal bis heute seinen Namen und das stets gut sichtbare Wappen auf seiner Kriegsbekleidung ist als Läufelfinger-Wappen ja ebenfalls immer noch präsent.

Woran aber liegt es, dass Werner von Homberg in unserer Region nicht populärer ist?

Er ist zwar im Baselbiet geboren und hatte Besitztümer hier, wirkte später aber vor allem in Rapperswil, in der Innerschweiz und im Ausland. Seine Taten spielten sich nicht in unserer Region ab, womit er auch nie zur identitätsstiftenden Person geworden ist. Seltsam allerdings ist, dass der Name Werner von Homberg auch den Menschen in Rapperswil oder in der Innerschweiz nicht geläufiger ist. Erst in den vergangenen Jahren ist seine Wichtigkeit entdeckt und erforscht worden. Wäre er hingegen in der Tellengeschichte und später bei Schiller vorgekommen, sähe es ganz anders aus.

Ein unterschätzter Ritter also.

Absolut. Im Homburgertal hat wohl bisher einfach noch niemand den Bogen geschlagen. Eigentlich müsste man sagen: «Hey, diese wichtige Persönlichkeit mit ihrem bewegten Leben war einst einer von uns!» Ich meine, Roger Federer wird ja auch als Baselbieter wahrgenommen, auch wenn er längst nicht mehr hier lebt …

Widmen Sie Werner von Homberg einmal eine Ausstellung?

Eher nicht. Aber sollte es jemals eine Ausstellung über die berühmtesten und bedeutendsten Baselbieter Persönlichkeiten geben, dann käme er dort ganz bestimmt vor … Allerdings sollte man ihn auch keinesfalls überhöhen: Er war ein Vertreter des Feudalwesens, das die Untertanen unterdrückte. Und sein Geld verdiente er mit dem Kriegshandwerk, was ihn aus heutiger Sicht ja auch nicht gerade zum Sympathieträger macht. Als Figur bleibt er gleichwohl sehr spannend.

Die Ruine Homburg liegt am Wanderweg/Bahnweg zwischen Läufelfingen und Buckten. Sie eignet sich bestens für einen Ausflug. Die drei im Gespräch erwähnten Wartenberg-Ruinen liegen, wie es der Name besagt, auf dem Wartenberg in Muttenz. Hinter der Dorfkirche St. Arbogast führt ein steiler Wanderweg in rund 20 Minuten hinauf zur Vorderen Wartenberg. Bis zur hintersten Ruine sind es nochmals etwa 15 Minuten (Quelle: Baselland Tourismus). Hier wirkt die «Gesellschaft Pro Wartenberg», die mit ihren rund 1000 Mitgliedern die Ruinen pflegt.

Bereits erschienen: «Gebaute Macht – die Burgen des Mittelalters» (12. Juli); «Wie die eine Burg zerfiel und die andere zum Schloss aufstieg» (19. Juli); «Burgen und Kulturgut erhalten» (26. Juli). Wird fortgesetzt.

Zur Person

tho. Christoph Reding (49) ist stellvertretender Kantonsarchäologe und Leiter Archäologische Stätten und Bauforschung bei der kantonalen Hauptabteilung Archäologie und Museum Baselland.

Er ist in Gipf-Oberfrick quasi im Schatten der Ruine Alt Homberg aufgewachsen und wirkte dort schon als junger Archäologe bei der Auswertung der Ausgrabungsfunde – vom Schwert bis zur Zinnkanne – mit. Den Bezug zu den Hombergern hat er behalten. Früher machte er Führungen auf Alt Homberg und hielt Vorträge über die Grafen. Heute ist er zuweilen auch als Führer auf der Neu Homberg bei Läufelfingen unterwegs.

Reding ist Mittelalterarchäologe, sein Studium absolvierte er an der Uni Basel beim legendären Geschichtsprofessor Werner Meyer, bekannter unter dem Namen «Burgen-Meyer». Er wohnt mit seiner Familie in Eptingen.

Gottfried Keller über Werner von Homberg

tho. Fast schon schwärmerisch beschrieben wird die Figur des Grafen Werner von Homberg in Gottfried Kellers Novelle «Hadlaub» aus dem Jahr 1878: «… Es war der Graf Wernher von Homberg auf Rapperswyl, ein junger Mann von ungefähr zwanzig Jahren, hoher und prächtiger Gestalt, und von Ansehen schon ein vollendeter Ritter, fest und gemessen auftretend, kühn und feurig von Blick, derselbe, der nach Albrechts Tode noch bei jungen Jahren unter König Heinrich von Lüzelburg Reichsvogt in den drei Ländern der Urschweiz, dann oberster Reichsfeldhauptmann in Italien und Führer des lombardischen Ghibellinenbundes wurde und durch seine Kriegstaten sich auszeichnete. Wenn er in Waffen erschien, so war er mehr als sieben Fuss hoch, denn über seinem Helme wölbten sich die weissen Hälse des Wandelburger Doppelschwanes empor, die funkelnden Rubinringe in den Schnäbeln und solche Steine in den Augen, während der goldene Schild die Hombergischen Adler von schwarzem Zobel zeigte. Mit gleichen Schilden war der lange, faltige Waffenrock übersäet, und das Schwert ging ihm nieder auf die Sporen, wie einem jungen Siegfried …»

Der Minnesang

tho. Minnesang (Minne, die Verehrung einer meist hochgestellten Frau) nennt man laut Wikipedia die schriftlich überlieferte, hoch ritualisierte Form der gesungenen Liebeslyrik, die der westeuropäische Adel etwa von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts pflegte. Graf Werner von Homberg wird in der Literatur als «der wohl historisch bedeutendste Minnesänger der Schweiz» beschrieben. Acht Lieder sind in der «Manessischen Handschrift» («Codex Manesse») festgehalten. Als der junge Werner auf Kreuzzug ging und erstmals Abschied aus der Heimat nahm, sang er:

Mit Urlaub will ich scheiden von dem Lande, Herz und Gemüt, das lass ich Ihr zu Pfände, Sinn und Gedanken wollen von Ihr nicht scheiden, Sie sind bei Ihr mit stetiglichen Treuen. Das ist nun so und soll mich doch nicht reuen. Führ› ich auch von den Christen zu den Heiden, So will ich doch Ihr Diener sein, Die mich bezwungen schon in früher Jugend. Ich will der lieben Frauen mein Mit Willen dienen, dienen ihrer Tugend.