«Mein Arbeitseifer und deine Alkoholsucht»

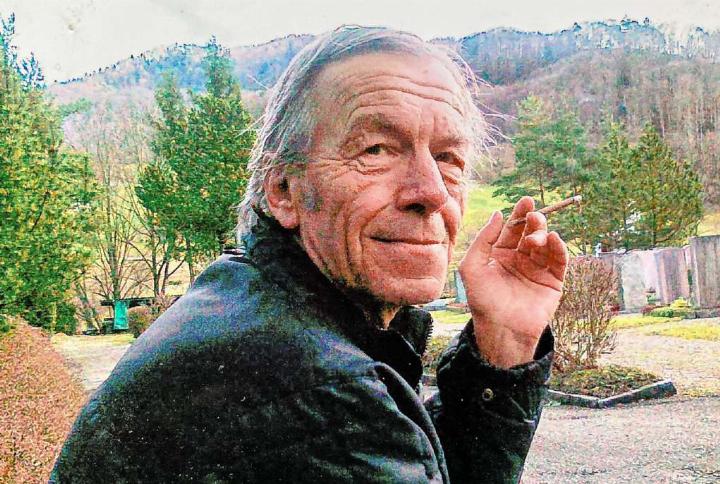

12.04.2024 SissachSoziologe Ueli Mäders Buch setzt sich mit seinem Bruder und sich selber auseinander

In seinen Jugendjahren hat Ueli Mäder zu seinem älteren, talentierten Bruder Marco hinaufgeschaut. Dann verfiel Marco dem Alkohol und starb vor elf Jahren. Im Buch «Mein Bruder ...

Soziologe Ueli Mäders Buch setzt sich mit seinem Bruder und sich selber auseinander

In seinen Jugendjahren hat Ueli Mäder zu seinem älteren, talentierten Bruder Marco hinaufgeschaut. Dann verfiel Marco dem Alkohol und starb vor elf Jahren. Im Buch «Mein Bruder Marco», eigentlich ein 200-seitiger Brief, setzt sich der Soziologie-Professor mit den beiden diametral verlaufenden Lebenswegen auseinander.

Jürg Gohl

«Wer versteht schon wirklich, was uns ermöglicht, vorhandene Chancen mehr oder weniger zu nutzen? An deinem Grab war ich, lieber Marco, konsterniert und verzweifelt, jetzt nicht mehr. Ich lasse Dich gehen, vergänglich, wie wir sind, und danke Dir für alles.» (Seite 189)

Mit diesen Sätzen endet das Buch «Mein Bruder Marco» nach fast 200 Seiten. Autor Ueli Mäder, der emeritierte Soziologie-Professor aus Rheinfelden und «eine der wichtigsten linken Stimmen der Schweiz», wie er in der Buchbesprechung in der «Basler Zeitung» bezeichnet wird, hat es verfasst. Am Donnerstag fand im Literaturhaus am Basler Barfüsserplatz die Vernissage des Werks statt, das im Rotpunktverlag erschienen ist.

Ueli Mäder, inzwischen 73 Jahre alt, hat sich zehn Jahre nach dem Tod seines vier Jahre älteren Bruders Marco vorgenommen, ihm einen 200 Seiten umfassenden Brief im Ich-Du-Stil zu verfassen und diesen zu veröffentlichen. Denn darum geht es in diesem emotionalen Buch letztlich, «um unser Verhältnis, das oft lebendig und manchmal schwierig war» (Seite 187). Das eben erschienene Buch zum Sissacher Brüderpaar wurde bereits in mehreren Zeitungen, darunter auch nationalen, ausführlich vorgestellt.

Entgegengesetzte Wege

Vereinfacht gesagt geht es um die zwei völlig entgegengesetzten Lebenswege der beiden Mäder-Brüder. Marco ist als Junger mit allerlei Talent gesegnet, und sein jüngerer Bruder schaut mit spürbarer Bewunderung zu ihm auf. Die achtköpfige Familie zieht 1956 nach Sissach, wo «wir drei Buben in einem Bett schlafen» (Seite 23). Marco spielt Handball und bestreitet mit Sissach mehr als 100 Spiele in der Nationalliga. In den Spielberichten in der «Volksstimme», aus denen der Buchautor mehrfach zitiert, wird immer wieder Marcos Talent gelobt.

Die Zeitung taucht im Buch wiederholt auf; zum Beispiel auch, wenn der inzwischen schwer alkoholkranke Marco als früherer Sozialarbeiter bei der Voliere an der Ergolz selber Treffen für Randständige veranstaltet und dann über diese Anlässe berichtet wird. Der Verfasser ist mit Zeitungsausschnitten und Briefen, aus denen er zitieren kann, sehr gut dokumentiert.

Doch zurück in die jungen Jahre von Marco. Der schreibgewandte Sozialwissenschaftler schildert in seinem persönlichsten Buch gleich zu Beginn: «Du bist vielseitig begabt und weckst grosse Erwartungen. Dennoch ist aus dir kein ehrwürdiger Herr Bundesrat geworden, sondern eher ein origineller Dorfindianer. Du bist mein älterer Bruder, warst mein Vorbild, standest mir am nächsten und bist mir heute noch sehr nah.» (Seite 8)

So entwickelt sich der ältere Bruder schnell zum Herzen der städtischen Wohngemeinschaft, in der er bisweilen auch entwichene Heimbewohner versteckt. Selbstverständlich zieht der jüngere Mäder auch in diese WG ein. Marco büsst die Rolle als Mittelpunkt erst mit dem Beginn seiner Sucht ein. Marco ist Friedensaktivist. Deshalb konfrontiert ihn Bruder Ueli im Buch auch mit den politischen Problemen und Kriegen der Gegenwart, als ob der Adressierte noch am Leben wäre. Er schreibt: «Und so nimmt denn die zwischenzeitlich etwas gedrosselte Abrüstung wieder stark zu. Das würde dich umtreiben.» (Seite 44)

Beide verweigern mit viel journalistischem Getöse den Militärdienst, Marco sogar als Erster im Baselbiet. Das hat, so nebenbei, zur Folge, dass ihre tüchtige Mutter Flora in der Sissacher «Sonne»-Metzgerei mit der Begründung nicht mehr bedient wird, sie habe ihre Söhne schlecht erzogen. Mit «Du genehmigst jedoch später noch einige Zweier in der Sonne, bis dir der neue Wirt das Lokal verbietet» (Seite 62), endet dieses Kapitel. Überhaupt kommt Lokalkolorit nicht zu kurz zwischen den beiden Buchdeckeln.

Grosses Talent beweist Markus Mäder auch beim Schreiben. Er ist bereits dem Bier und dem billigen Wein verfallen, als er im November von Ueli um eine kleine Geschichte zur Weihnachtsfeier angehender Sozialarbeitender gebeten wird. Er liefert sogleich eine viel zu lange, aber sehr berührende weihnächtliche Kurzgeschichte ab. Darin wird ein Alkoholiker von einer jungen Frau, halb Fee, halb Sozialarbeiterin, zumindest vorübergehend gerettet.

Dieser Text ist erhalten und wird im Buch (Seite 95) wiedergegeben. Er habe die Studierenden fasziniert, ist nachzulesen, und dafür eine Dozentin verärgert, weil es sie nerve, «wie du einen Säufer idealisierst» (Seite 93). Zum Suizid von Niklaus Meienberg im September 1993 verfasste Marco ein wortakrobatisches Gedicht, das in der «Basler Zeitung» abgedruckt wird:

«Kenne einen – der schreibt, Über das, woran er sich reibt, Doch das, worüber er schreibt, Woran er sich reibt, bleibt. Kannte einen, der schrieb, Über das, woran er sich rieb, Doch das, woran er sich rieb, Worüber er schrieb, blieb.»

Marco hiess eigentlich Markus. Weil aber in jungen Jahren eine damalige Freundin die italienische Variante des Vornamens bevorzugte, bürgerte sie sich in der Familie schnell ein. Am Familientisch ist er für die Erheiterung zuständig. Marco wird auch als ausgezeichneter Schüler geschildert, der viel las und ausgezeichnete Aufsätze verfasste. Am Gymnasium in Liestal lernt er Hebräisch.

Beiz statt Schlussprüfung

«Das Weltgeschehen interessiert dich» (Seite 40), wird er, der klassische 68er, geschildert. Marco studiert nach der Matur Theologie in Basel und überzeugt dort dank seines Wissens und seiner Ausstrahlung den Professor, in dessen Vorlesung andere thematische Schwerpunkte zu setzen. Dafür erlaubt sich der Musterstudent, die Abschlussprüfungen auszulassen und stattdessen ins Wirtshaus zu gehen.

«Ich wunderte mich oft, lieber Marco, wie viele Hürden du scheinbar locker überhüpftest. Ich musste mich enorm anstrengen und eckte oft an. Zudem frage ich mich heute noch, woher meine Mühe rührt, mich in Gemeinschaften zugehörig zu fühlen. […] Und du zogst dich ja als Sonntagskind mit viel Anerkennung und Kontakten auch immer wieder zurück.» (Seite 21).

Der Autor beschönigt die zunehmende Alkoholsucht, welche die Insider auch an den plötzlich ungenauen Zuspielen im Handball erkennen, in keiner Weise. Er schildert, wie er in einem Sissacher Restaurant die angehäuften Schulden von 56 Zweierli Rotwein begleicht, nachdem ihn die Wirtin «wieder einmal» besorgt angerufen hat. Wiederholt müssen er, aber auch andere, den sturzbetrunkenen Bruder, der 1989 zu seiner Mutter nach Sissach zurückkehrt, heimschleppen. Zweimal werden nach Eskapaden bei ihm Werte über der 4-Promille-Grenze gemessen. Umso mehr erstaunt, wie sachlich, ja nüchtern Ueli Mäder Auswüchse wie jene zum 60. Geburtstag seines Bruders am 20. April niederschreibt: «Du bist schon am Nachmittag stockbetrunken. So treffen wir uns im Dorf. Statt, wie abgemacht, im ‹Alpbad› essen zu gehen, bringe ich dich auf die Notfallstation in Liestal. Dein Oberkörper ist an mehreren Stellen blutunterlaufen. Deine einst kräftigen Oberarme bestehen noch aus Haut und Knochen. ‹Chronisch schwer alkoholsüchtig, akut selbstgefährdet und stationär behandlungsbedürftig›, lautet die Diagnose.» (Seite 117).

Im Buch wird auch schonungslos beschrieben, wie ihn seine Freundin am 14. April 2013, einen Tag nach seinem Tod, in der Wohnung verkrümmt, bereits kalt und erstarrt vorfindet: «Dein entzündeter Magen und deine verkrebste Kehle plagten dich. Deine körperlichen Schmerzen überdeckten dein seelisches Leiden.»

Auch äussert Walter Mäder, der älteste der drei Brüder und studierter Theologe, im Buch seine Bedenken, das Schicksal des hochtalentierten Jungen, der zum Trinker wird, nochmals schonungslos auszubreiten.

«Mein Bruder Marco» dreht sich wohlverstanden nicht in erster Linie um den Titelhelden, sondern um die Beziehung der beiden gleichen und zugleich höchst ungleichen Brüder. In einem Brief aus dem Jahr 1989, auf den der Autor erst im Lauf seiner Recherchen gestossen ist und der im Buch abgedruckt wird, gratuliert ihm Marco zum 38. Geburtstag:

«Wir haben viel zusammen geteilt. Zimmer und Bett, Sport und Vergnügen, Gedanken und Engagement. So sehr ich mir auch Mühe gab, ich konnte mich kaum an negative Begebenheiten mit dir erinnern. Wir brauchten nie Bruderschaft zu trinken, um uns gute Brüder zu sein und zu bleiben. Ich bin glücklich darüber, dass wir zusammen aufwuchsen und bleiben durften.» (Seite 87)

Mit über drei Jahrzehnten Abstand bedankt sich der heute in Rheinfelden wohnende (und schreibende) Verfasser und Professor gerührt: «Ja, wir verstanden uns blind, wie im Handball.» Doch blind bleibt er – zumindest auf einem Auge – offenbar auch lange gegenüber der Krankheit, die sein betroffener Bruder immer wieder herunterspielt, bis er, noch 40 Kilo wiegend, von zwei Sanitätern die Treppe heruntergetragen wird. «Das Bild holt mich immer wieder ein», schreibt Mäder.

Diese Situation trägt auch viel Symbolik in sich: Während der mit viel Talent gesegnete Alleskönner von früher von der Abwärtsspirale erfasst wird, entwickelt sich der junge Bruder an der Universität Basel zum Soziologieprofessor, dessen Telefonnummer für fachliche Auskünfte und Auftritte auf Redaktionen zuoberst steht. Auch heute, acht Jahre nach seiner Emeritierung, ist seine Meinung gefragt. Er veranstaltet und leitet regelmässig Podien und erhielt vor zwei Jahren den Erich-Fromm-Preis. Und schreibt daneben ein «Werklein» über seinen Bruder, wie er es irgendwo nennt.

Die Antrittsvorlesung

Vielleicht kommt dem kleinen Zwischenfall an Ueli Mäders Antrittsvorlesung, der im Buch ebenfalls geschildert wird, deshalb mehr Bedeutung zu, als sich das der Autor selber eingesteht. Marco wird es zu langweilig, und er verlässt den Hörsaal. Ueli Mäder ist sich bewusst, dass er es ohne sein früheres Vorbild beruflich nie so weit gebracht hätte; von seinen politisch-ethischen Grundsätzen ganz zu schweigen. «Wer sich Erfolge und Verdienste einfach selber zuschreibt, täuscht sich selber» (Seite 168), schreibt er in einer seiner 13 Thesen gegen Ende des Buches.

Oft wandert das Brüderpaar über die Höhen um Sissach. Es wird geredet und geschwiegen. Auf Seite 119 wird das beschrieben:

«Unsere Blicke schweifen in die Ferne, streifen und treffen sich, erst flüchtig, dann länger. Wir schauen uns lange vertraut und suchend in die Augen. Das kennen wir und das reicht für heute. Wir wollen nicht schon wieder über unterschiedliche Wahrnehmungen deiner Stürze oder über unsere Herkunft, hohe Ich-Ideale, hilflose Helfende oder darüber reden, was mein Arbeitseifer und deine Alkoholsucht miteinander verbindet.»

Am Samstag, dem 20. April, liest Ueli Mäder im Bistro Cheesmeyer (Hauptstrasse 55, Sissach) in einer Matinee aus «Mein Bruder Marco». Der Anlass beginnt um 10.15 Uhr, wird musikalisch umrahmt und trägt den Titel «Plädoyer für die Melancholie».

Wortspiele

jg. Bis zuletzt liebte Marco Mäder Wortspiele. Schriftlich gab er seinen Wohnort immer mit «SissAch!» an. Und als grosser Verehrer von Erich Kästner wohnte er 2012 einer Lesung von Charles Brauer mit Gedichten des deutschen Autors bei. Am Ende drückte er dem verdutzten Schauspieler ein mitgebrachtes Ei in die Hand und erklärte: «Brauer-Ei».