Die kuriose Welt der Pflanzennamen

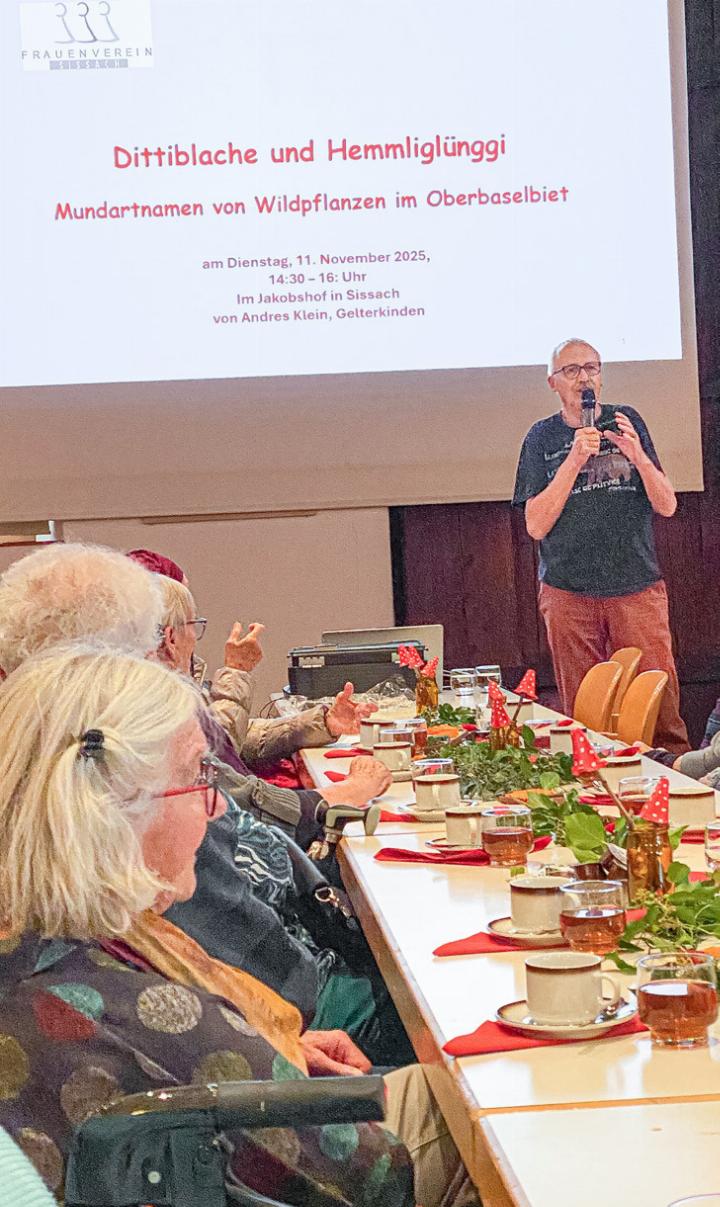

14.11.2025 SissachAndres Klein, Autor von «Dittiblache und Hemmliglunggi», erzählte aus «seiner» Welt

Neben ihrem offiziellen Namen verfügen heimische Wildpflanzen auch noch über mundartliche Bezeichnungen, die sogar von Ort zu Ort variieren können. Andres Klein, der ...

Andres Klein, Autor von «Dittiblache und Hemmliglunggi», erzählte aus «seiner» Welt

Neben ihrem offiziellen Namen verfügen heimische Wildpflanzen auch noch über mundartliche Bezeichnungen, die sogar von Ort zu Ort variieren können. Andres Klein, der Biologe aus Gelterkinden, sorgt mit seinem Wissen darüber für vergnügliche, unterhaltende Vorträge.

Jürg Gohl

«Und was zeigt uns dieses Bild?», fragt Andres Klein in die Runde. Jemand unter den rund 50 Zuhörern und vor allem Zuhörerinnen im Sissacher Jakobshof, die der Einladung des örtlichen Frauenvereins gefolgt sind, antwortet richtig: «Tollkirsche. » Doch mit dieser Antwort gibt sich der Referent nicht ganz zufrieden. Denn er will wissen, wie «wir» dieses Nachtschattengewächs benamsen, das im Mittelalter oft als Arznei gegen Koliken im Bauchbereich eingesetzt wurde, aber im Übermass giftig ist.

Der pensionierte Biologe und Ökologe Klein hat im vergangenen Jahr mit weiteren Autorinnen und Autoren im Kantonsverlag ein über 200 Seiten umfassendes Buch herausgegeben, in welchem er 173 wild wachsende Pflanzen auflistet, beschreibt und mit ihren umgangssprachlichen Namen versieht (die «Volksstimme» berichtete). Er ist davon überzeugt, dass es neben den rund 600 zusammengetragenen Namen noch weitere zu entdecken gilt. Deshalb ergänzt der sprachinteressierte Botaniker bei Vorträgen, die er nach seinem Buch «Dittiblache und Hemmliglunggi» benennt, im Titel mit der Zusatzfrage: «Und wie sagst du?»

Baselbiet besonders reich

Viele Pflanzennamen aus dem Volksmund lassen sich aus Quellen wie dem Schweizerischen Idiotikon, diesem immensen Mundart-Wörterbuch, aus früheren Publikationen zu diesem Thema oder auch aus örtlichen Heimatkunden ableiten. Oft aber müssen die Namensammler auch spekulieren, ähnlich wie in der verwandten Disziplin der Flurnamenforschung. Gerade das Baselbiet verfüge über eine Vielfalt an Namen, die sogar das Bernbiet übertrifft, und zahlreiche Kuriositäten bereithält.

Zum Beispiel: In Reigoldswil als einziger Baselbieter Gemeinde nennt man den Löwenzahn «Sau-Guudere». Landesweit taucht der gleiche Name einzig noch in Gersau auf – niemand kann sich das erklären.

Auch gibt es die «Ramsele», die wohl zum Flurnamen Bad Ramsach geführt hat und meistenorts für den Bärlauch, in Reigoldswil und Ziefen aber für Schneeglöckchen verwendet wird.

«Glünggi» oder «Glunggi»?

In seiner eigenen Wohngemeinde, so berichtet Andres Klein, habe sogar der Buchtitel ein Wortgefecht ausgelöst, weil der eine Gelterkinder auf «Hemmliglunggi», der andere auf «Hemmliglünggi» als richtige Variante beharrte. Offiziell heisst diese Blume Buschwindröschen, wird aber wegen ihrer harntreibenden Wirkung auch «Bettsäicherli», aufgrund ihres Gifts «Litzerli» oder wegen ihrer Blütezeit «Ooschterblüemli» genannt. «Dabei gibt es kein Richtig und kein Falsch», beschwichtigt der Referent.

Am Ende seines 90-minütigen Streifzugs unter dem leuchtenden Bild einer «Füürblueme», die gemeinhin langweilig als Mohn bezeichnet wird, ruft Andres Klein alle dazu auf, nicht nur zur Pflanzenwelt, sondern auch zu den persönlichen Bezeichnungen für sie Sorge zu tragen.

Und die Tollkirsche? Einzig in Rothenfluh trägt sie den Namen «Luxemaartibeeri». Denn im Jahr 1835 soll Martin Hediger, mit Dorfnamen Luxemarti, mit anderen Knaben zu viele dieser giftigen Früchte gegessen haben, und ein Kind sei deshalb beinahe gestorben.