100 Jahre zwischen Monopol und Wettbewerb

01.06.2023 SissachEin Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Die Elektra Sissach und ihre Vorgänger-Genossenschaft Elektra Sissach-Gelterkinden hatten viele und anspruchsvolle Herausforderungen zu bewältigen.

Matthias Manz

Elektrizität für Licht und Kraft wurde ...

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Die Elektra Sissach und ihre Vorgänger-Genossenschaft Elektra Sissach-Gelterkinden hatten viele und anspruchsvolle Herausforderungen zu bewältigen.

Matthias Manz

Elektrizität für Licht und Kraft wurde im lokalen Rahmen schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Generatoren produziert. Diese wurden von Wasserkraft oder Dampfkesseln angetrieben. Erst mit der Erfindung der Übertragung von Strom über weite Distanzen 1882–1891 konnte die Elektrizität die Welt und auch das Baselbiet erobern. In Windeseile wurden grosse Flusskraftwerke für die Stromproduktion gebaut und in Betrieb genommen – 1896 an der Aare in Ruppoldingen bei Boningen (SO) und 1898 in Rheinfelden. Damit die Jahrhundert-Innovation Elektrizität durchstarten konnte, brauchte es noch Unternehmen, welche die Verteilung der Energie in die Haushalte und Fabriken bewerkstelligten, und einen Regulator, der den Rahmen dieser neuen wirtschaftlichen Tätigkeit absteckte.

Rahmenbedingungen für die Stromversorgung

Als der Landrat 1897 respektive 1898 den beiden Kraftwerken die Konzession erteilte, ihren Strom mit Leitungen auf öffentlichem und privatem Boden ins Baselbiet zu liefern, legte er unmissverständlich fest, dass die lokale Stromversorgung der «Spekulation» entzogen werden müsse. Gewinnorientierte Unternehmensformen wie Aktiengesellschaften waren ausgeschlossen. Diese einschneidende Vorgabe war politisch unbestritten. Die Meinungsführer waren der sozialdemokratische Unternehmer und Pionier der Genossenschaftsbewegung, Stephan Gschwind (Oberwil), und der zuständige freisinnige Regierungsrat Albert Grieder, aufgewachsen in Rünenberg. Für die Grossund Feinverteilung des Stroms wurden deshalb im ganzen Kanton Genossenschaften gegründet. Im Jahr 1910 gab es nicht weniger als 49 Elektragenossenschaften. Heute sind es noch deren sieben: neben den Grossverteilern Primeo Energie (ehemals Elektra Birseck) und Elektra Baselland die Dorfgenossenschaften Augst, Itingen, Maisprach, Reigoldswil und Sissach.

Als Monopolistin im Wettbewerb

Die Stromversorgung wurde vom Bund, der die Regulierung über die Elektrizität 1902 an sich zog, als Monopol ausgestaltet. Die Versorgungsunternehmen – wie die Elektra Sissach – mussten keinen Wettbewerber im eigenen Revier fürchten, hatten und haben aber die Pflicht, allen Interessierten Strom frei Haus zu liefern. Nun hätte man denken können, dass die Monopolistin Elektra Sissach die Strompreise nach eigenem Gutdünken hätte festlegen können. Dem war keineswegs so. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter beobachteten mit Argusaugen, ob die benachbarte Elektra Baselland günstigere Tarife anbot. Namentlich die Industrieunternehmen als Grossverbraucher setzten Druck auf. Mehr als ein Mal in den vergangenen 100 Jahren wurde ein Antrag auf Fusion mit der Elektra Baselland gestellt, um günstigere Strompreise zu erzwingen. Der Verwaltungsrat der Elektra Sissach bewies in solchen Situationen viel Geschick, indem er den Unmut der Industriellen mit einem Spezialtarif besänftigte.

Freier Markt für wen?

Um die Jahrtausendwende schlug der Bundesrat unter dem Druck der europäischen Entwicklung die vollständige Liberalisierung des Strommarkts vor. Jeder Abnehmer und jede Abnehmerin sollten frei wählen können, von welchem Anbieter er oder sie den Strom kaufen wollten. Im Extremfall wäre die Elektra Sissach zu einer Netzbetreiberin ohne Stromverkauf geworden. Die Verantwortlichen bereiteten sich intensiv auf verschiedene Szenarien vor. Aber die Stimmberechtigten lehnten diese Liberalisierung 2002 ab. Sechs Jahre später trat ein abgespecktes Gesetz in Kraft, das es den Grossabnehmern über 100 000 kWh pro Jahr erlaubte, ihren Strombedarf auf dem freien Markt anstatt bei ihrem lokalen Stromversorger einzukaufen. Seither sieht sich die Monopolistin Elektra in einem Teil ihrer Tätigkeit dem Wettbewerb ausgesetzt. Sie muss um die Sissacher Grosskunden mit guten Dienstleistungen kämpfen, auch wenn Wettbewerber teilweise bessere Preise bieten.

Atomstrom oder «sissastrom»

Seit den Auseinandersetzungen um das Atomkraftwerk Kaiseraugst in den 1970er-Jahren ist die Mehrheit der Baselbieter Bevölkerung bekanntermassen atomkritisch eingestellt. Damals machte der Elektra-Verwaltungsrat nie einen Hehl aus seiner atomfreundlichen Haltung und kämpfte 1984 offen gegen die «Atominitiative», die den Bau weiterer Atomkraftwerke verbieten wollte. Die Elektra-Verantwortlichen waren aber klug genug, das Atom-Thema nicht zu forcieren. Sie setzten sich beherzt für den sparsamen Umgang mit Strom und für den Einsatz von neuen erneuerbaren Energiequellen, namentlich für die Produktion von Sonnenenergie ein. 2019 strich die Elektra den Atomstrom aus ihrem Angebot für die Grundversorgung.

Telekommunikation als zweites Standbein

2020 beschloss die Elektra, in Sissach flächendeckend ein Glasfasernetz für den Radio- und Fernsehempfang und für die digitale Kommunikation zu bauen. Sie sieht sich hier einem harten Wettbewerb durch die Swisscom ausgesetzt, die das Gleiche wenigstens in einem Teil von Sissach tut. Das Glasfasernetz hat sich aus dem Netz für die Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA) entwickelt, das die Elektra 1972 baute, um den Radio- und Fernsehempfang ohne Hausantennen auf dem Dach und ohne Satellitenschüsseln auf dem Balkon zu ermöglichen. Damals war die Elektra mit diesem GGA-Angebot ohne Konkurrenz. Man kann vermuten, dass der Wettbewerb in der Telekommunikation die Elektra dazu anspornt, ihren Kundinnen und Kunden auch im Monopol, der Grundversorgung mit Strom, das Beste zu bieten.

Matthias Manz ist Historiker und hat das kürzlich erschienene Buch «100 Jahre Elektra Sissach 1923–2023» mitverfasst und redigiert.

Aus der Chronik

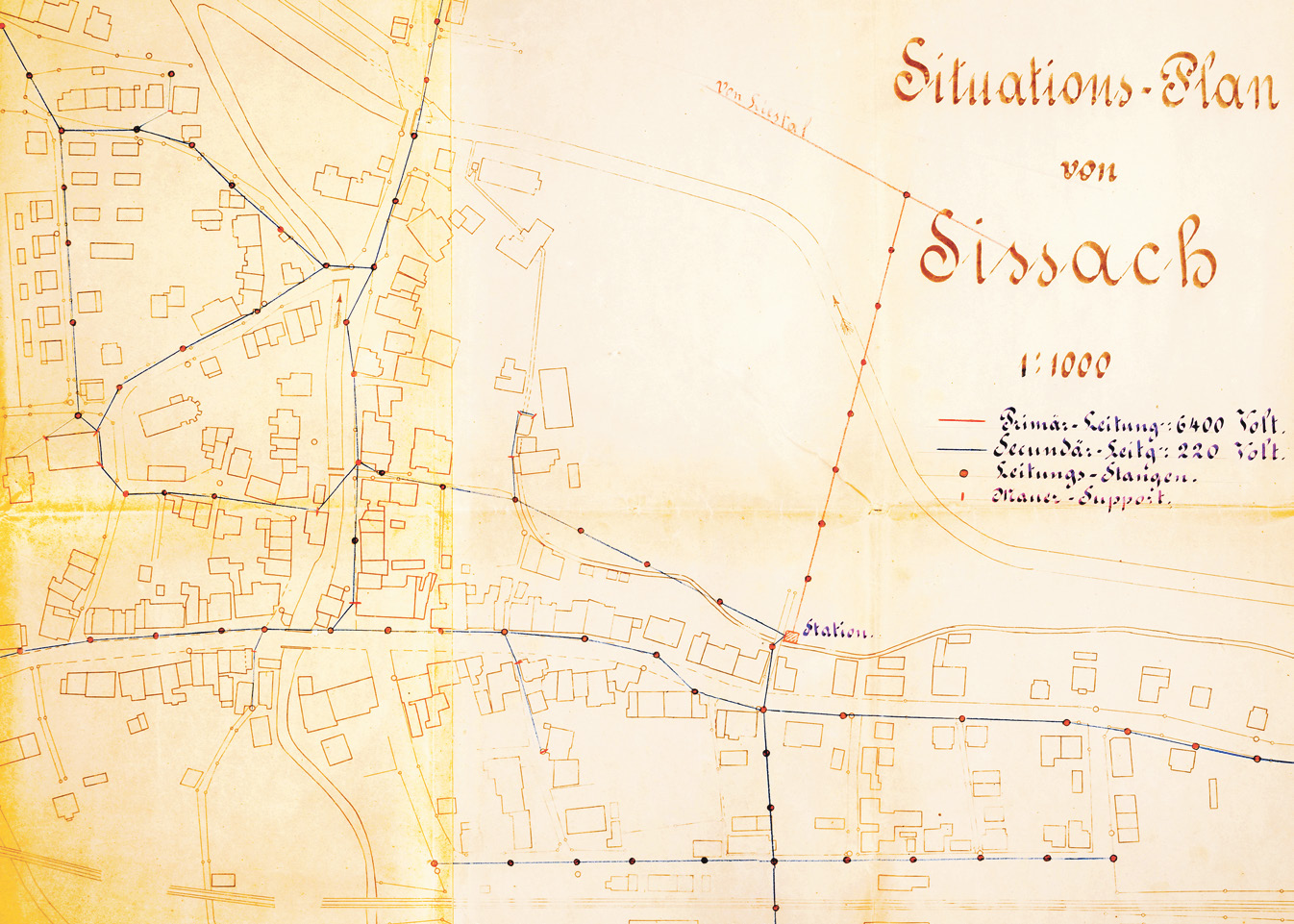

1898 Gründung der Vorgängergenossenschaft Elektra Sissach-Gelterkinden.

1899 Einführung des Elektrizitätsnetzes in Sissach und Gelterkinden, zunächst für die private und öffentliche Beleuchtung, Motoren (Seidenband-Webstühle von Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern, Gewerbe) und Haushaltgeräte (Bügeleisen, nach einigen Jahren Kochherde und Öfen).

1905 Die Elektra Sissach-Gelterkinden versorgt nun 12 Gemeinden mit Strom des Kraftwerks Rheinfelden, die Elektra Baselland 36 Gemeinden.

1912 Gründung der Elektra Farnsburg als Dachgesellschaft für die Elektra Sissach-Gelterkinden und die von dieser belieferten Dorfgenossenschaften. Zweck war der gemeinsame Stromeinkauf beim neuen Kraftwerk Augst-Wyhlen. Die Elektra Farnsburg gerät 1923 in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wird von der Elektra Baselland übernommen.

1923 Gründung der Genossenschaft Elektra Sissach. Übernahme von 52 Prozent der aufgelösten Elektra Sissach-Gelterkinden. Die Elektra Sissach bezieht nun den Strom von der Elektra Baselland.

1926 Alle Wohngebäude in Sissach haben einen Stromanschluss.

1945 Die Elektra Sissach ist schuldenfrei, was eine Senkung des Stromtarifs um 6 bis 10 Prozent ermöglicht.

1946 Einrichtung einer Pensionskasse («Wohlfahrtsfonds») für den damals noch einzigen Angestellten.

1959 Die seit 1905 bestehende Bürogemeinschaft mit der Elektra Baselland wird aufgelöst, die Elektra Sissach übernimmt den für Sissach zuständigen Monteur. Damit hat sie nun zwei Angestellte und einen nebenamtlichen Zählerableser.

1972 Die Elektra errichtet auf der Sissacher Fluh eine hohe Antenne für die Gross-Gemeinschaftsantennenanlage (GGA). Bis 1987 schliessen sich 14 Gemeinden an.

1988 Die Elektra bezieht ihr neues Betriebsgebäude am Laimackerweg 3. In den 83 Jahren zuvor war sie nacheinander an der Hauptstrasse 51, der Bahnhofstrasse 11, der Zunzgerstrasse 3 und am Kirchweg 23 zur Miete.

1999 Einrichtung einer Energieberatungsstelle.

2004 Die GGA-Anlagen auf der Fluh werden stillgelegt und zurückgebaut, die Radio- und Fernsehsignale liefert nun die EBLCom.

2008 Die Elektra verkauft erstmals lokal produzierten Solarstrom (heute «sissastrom») und forciert in den folgenden Jahren die Umstellung auf erneuerbare

Energien.

2014 Erstmals kaufen einzelne Sissacher Grosskunden ihren Strom direkt auf dem freien Markt statt von der Elektra.

2019 Die Elektra verkauft nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen und keinen Atomstrom mehr.

2020 Beschluss zum Bau eines Glasfasernetzes in ganz Sissach («sissanet»), das bis Ende 2023 ausgerollt ist. Die Verhandlungen mit der Swisscom scheitern, diese baut parallel in einem Teil von Sissach ebenfalls ein Glasfasernetz.