«Der Kostendruck bei privaten Altersheim-Ketten ist ung

27.02.2020 Sissach«Mülimatt»-Leiterin Mireille Dimetto über die neue Versorgungsregion Oberbaselbiet und über den Trend, dass die Menschen immer später ins Heim gehen

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Mireille Dimetto Leiterin des Zentrums für Pflege und Betreuung ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote«Mülimatt»-Leiterin Mireille Dimetto über die neue Versorgungsregion Oberbaselbiet und über den Trend, dass die Menschen immer später ins Heim gehen

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Mireille Dimetto Leiterin des Zentrums für Pflege und Betreuung Mülimatt in Sissach. Höchste Zeit für ein Gespräch über ihre Arbeit, das Heim, die Pflege, das Alter und den Tod. Und über die neue Versorgungsregion Oberbaselbiet, die derzeit am Entstehen ist.

David Thommen

Frau Dimetto, seit Kurzem ist von einer «Versorgungsregion Oberbaselbiet» im Bereich Altersbetreuung die Rede. Worum geht es bei diesem Projekt?

Mireille Dimetto: Der Kanton schreibt gesetzlich vor, dass im Baselbiet Versorgungsregionen gebildet werden müssen. Im Oberbaselbiet sind es 31 Gemeinden, die in dieser Region zusammengeschlossen sind. Für dieses Gebiet muss aufgezeigt werden, was in der Altersarbeit – von ambulant bis stationär – an Angeboten vorhanden ist, was noch fehlt oder was zusätzlich wünschbar wäre.

Was bedeutet diese Region ganz praktisch?

Idealerweise ist es so, dass es dereinst eine Stelle gibt, die in allen Fragen des Alters eine optimale Beratung anbietet und Betroffene – je nach Bedürfnis und Gebrechen – rasch an die richtige Stelle weisen kann. Häufig eilt es ja, zum Beispiel, wenn eine Person, die zuvor noch selbstständig war, gestürzt ist und nun im Anschluss an den Spitalaufenthalt intensiver betreut werden muss. Betroffene sind in solchen Fällen darauf angewiesen, dass ihnen jemand einen umfassenden Überblick über die vorhandenen Angebote verschafft. Es soll also eine Art Informationsplattform geschaffen werden.

Wie muss man sich diese Stelle vorstellen?

Die Gemeinden sind erst daran, dies zu definieren. Zwei Eckpunkte gibt es: Auf der Beratungsstelle muss eine ausgebildete Fachkraft im Bereich Pflege tätig sein, dazu muss die Stelle komplett unabhängig sein. Es ist also keine Aufgabe, die an ein Pflegeheim oder an einen Anbieter von ambulanten Leistungen wie der Spitex angebunden sein darf. Die Beratung muss neutral erfolgen.

Eine Stelle, die Patienten einer Institution wie Ihrem Pflegeheim auch verbindlich zuweisen kann?

Das wäre ein Modell, wie es Basel-Stadt kennt. Dort laufen sämtliche Zuweisungen an alle Anbieter von stationären Leistungen zentral über eine einzige Stelle. Ich halte dieses Modell im Oberbaselbiet nicht für wünschenswert. Ein Heim wie das «Mülimatt» würde damit zu so etwas wie einer Verwaltungseinheit degradiert und würde damit an unternehmerischer Freiheit einbüssen – wir müssten vollziehen, was andere anordnen.

Ein Verlust an Autonomie?

Es käme bestimmt auch zu einer Nivellierung des Angebots und der Preise. Heute können die einzelnen Stiftungen selber bestimmen, was zu welchem Preis angeboten wird und wo man Schwerpunkte setzen will. Ormalingen beispielsweise hat sich früh auf Demenzpatienten spezialisiert und ist dadurch auch etwas teurer als das «Mülimatt». Diese Freiheit sollte man als Unternehmen aber haben. Doch wie gesagt: Die Diskussion darüber, wie die Versorgungsregion Oberbaselbiet einmal aussehen wird, steht erst ganz am Anfang. Zum Schluss müssen sich die 31 beteiligten Gemeinden mit ihren heute etwas mehr als 400 Betten in den fünf bestehenden Alters- und Pflegeheimen auf ein Modell einigen.

Was ist der Hintergrund für diese neuen Versorgungsregionen? Sparen?

Die Kosten sind sicher ein Motiv. Man probiert, die Kräfte zu bündeln. Wenn die Regionen einmal gebildet sind, kann das Angebot insgesamt besser überblickt und gesteuert werden. Da kann ein Heim nicht einfach für sich einen Neubau mit zusätzlichen 50 Betten beschliessen, wenn es in der Region insgesamt eine andere Stossrichtung braucht.

Die Stiftungen innerhalb der Region müssen also mehr über den eigenen Tellerrand hinausschauen?

Das wäre denkbar und vielleicht auch nicht ganz falsch. Man muss sehen, dass die finanzielle Belastung der Dörfer durch ihre Pflegeheime heute zum Teil schon sehr gross ist. Es ist besser, das Angebot zu koordinieren und zu schauen, dass die Kosten nicht unnötig steigen, sonst könnte das die Gemeinden irgendwann auch an ihre Grenzen bringen. Mit der Folge, dass die eine oder andere Altersheimstiftung über einen Verkauf nachzudenken beginnen könnte. Es gibt ja genügend grosse private Heim-Ketten, die wohl sofort bereit wären, solche Heime zu schlucken. Speziell Unternehmen aus Frankreich sind da sehr offensiv.

Wäre es denkbar, dass die Versorgungsregion künftig nicht nur die gemeinsame Informationsplattform anbietet, sondern die fünf Heime verwaltet oder sogar besitzt?

Vielleicht wäre so etwas in ferner Zukunft denkbar. Man könnte damit schlankere Strukturen schaffen und das Angebot über das ganze Oberbaselbiet hinweg besser steuern. Betriebswirtschaftlich könnte das sinnvoll sein, doch das ist heute überhaupt kein Thema.

In Basel-Stadt sind viele Alters- und Pflegeheime im Besitz privater Firmen. Ist das wirklich so ein Schreckensgespenst?

Das sind zum Teil grosse Ketten, die laufend von immer wieder neuen Finanzinvestoren übernommen werden. Im Baselbiet sind Gemeinden immer noch sehr stark und können den Wunsch, die Altersbetreuung selber in der Hand zu behalten, zum Glück finanziell noch tragen. Zum Glück deshalb, weil der Kostendruck bei solchen privaten Ketten ungleich grösser ist als in einem Heim wie dem unsrigen. Das spüren die Bewohner, das kann bis zum Abzählen der Bohnen auf dem Teller gehen. Und auf jeden Fall gibt es dort deutlich weniger Zeit für Pflege und Betreuung. Der Druck auf das Personal ist ungleich grösser.

Als die Altersheime einst gebaut wurden, war es die Idee, dass die Menschen irgendwann nach ihrer Pensionierung ins Heim gehen und dort ihren Lebensabend geniessen. Hat sich dieses Bild komplett gewandelt?

Wir haben hier in Sissach tatsächlich noch einige wenige Langzeitbewohner aus dieser Generation. Dieses Bild hat sich mittlerweile aber radikal gewandelt. Dass jemand eintritt, um hier die Hotellerie zu geniessen und die Gesellschaft anderer Senioren zu suchen, gibt es längst nicht mehr. Das wäre heute auch nicht mehr möglich: Solche Gäste nimmt heute kein Heim mehr auf. Dafür gibt es beispielsweise Altersresidenzen. Drastisch formuliert: Altersheime gibt es nicht mehr. Es sind reine Pflegeheime geworden.

Ein Eintritt auf eigenen Wunsch und ohne Not ist also nicht möglich?

Nein. Man muss einer Pflegestufe zugewiesen sein. Es geht sogar so weit, dass wir den Wunsch nach dem gemeinsamen Eintritt eines Ehepaars ablehnen müssen, wenn nur einer der Partner effektiv pflegebedürftig ist. Stationär ins Heim kommt man nur, wenn alle Möglichkeiten der ambulanten Betreuung ausgeschöpft sind.

Wie beschreiben Sie die Personen bezüglich Alter und Zustand, die bei Ihnen eintreten?

Der Zeitpunkt ist extrem spät. Das durchschnittliche Alter liegt heute bei fast 90 Jahren. Die Menschen sind im Höchstmass gebrechlich und meist auf sehr komplexe Art und Weise krank. Häufig leiden sie an Demenz, sind meist beeinträchtigt im Hör- und Sehvermögen, im Gangvermögen, sie sind sturzgefährdet. Es sind Menschen, die absolut hilfsbedürftig sind.

Das heisst, sie kommen erst, wenn es absolut nicht mehr anders geht. Ist das nicht zu spät, um sich in diesem Zustand an die neue Situation im Heim noch gewöhnen zu können?

Sie kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem es tatsächlich ganz schwierig ist, sich auf die letzte Lebensphase an einem neuen Ort noch einzustellen. Sie bekommen nicht die Zeit, hier in diesem geschützten Rahmen in ihre Gebrechlichkeit hineinzuwachsen. Sie tragen schon ganz viele Rucksäcke mit sich herum.

Ist dieser Zeitpunkt nicht zu spät?

Oft schon, doch.

Das heisst auch, dass auch schon eine lange Leidenszeit daheim vorhergegangen ist. Tut man den Menschen damit einen Gefallen?

Man unterstützt die ambulanten Angebote sehr stark, damit die Menschen erst möglichst spät ins Heim müssen. Das ist ja auch gut, die Betroffenen wünschen sich das häufig nicht anders. Auf der anderen Seite wird es bei einem solch späten Eintritt ins Heim sehr schwierig, für die letzten Monate oder wenigen Jahre des Lebens noch eine akzeptable Qualität im Wohlbefinden hinzubekommen. Die Bereitschaft oder Fähigkeit der Menschen fehlt häufig, sich hier nochmals auf etwas Neues einzulassen. Das macht für unser Pflegepersonal die Aufgabe auch manchmal enorm herausfordernd.

Wie lange ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Pflegeheim?

Gut zwei Jahre. In Basel-Stadt liegt der Durchschnitt bereits unter zwei Jahren.

Dann handelt es sich immer mehr um ein Sterbehospiz?

Wenn man das ganz drastisch ausdrücken möchte, könnte man das so sagen. Wobei ich dennoch grosse Unterschiede sehe: Im Sterbehospiz sind Patienten, die sich tatsächlich aufs Sterben einstellen, da sie nicht mehr lange zu leben haben. Bei unseren Bewohnern sind Lebenswille und Lebensmut häufig schon noch ausgeprägt. Bei uns läuft vom Morgen bis zum Abend auch immer viel, oft ist es auch fröhlich. Unser Alltag ist voll von Leben. Vielen, die zu uns kommen, gefällt das sehr. Man muss sehen, dass bei vielen Menschen, die zuvor ambulant daheim betreut wurden, das Gefühl der Einsamkeit erdrückend war. Natürlich ist Sterben bei uns immer ein grosses Thema, aber es dreht sich längst nicht alles um den Abschied.

Die ambulante Betreuung ist im Gesundheitswesen zur magischen Formel geworden. Ist das wirklich im Sinne der Patienten, oder ist das vor allem ein Kostenargument?

Es ist eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Der Kostenfaktor ist auf jeden Fall sehr wichtig: Ambulante Settings sind immer günstiger als stationäre. Aber es ist auch ein Wunsch der Menschen, möglichst lange daheim zu bleiben, weil sie den Eintritt ins Heim fürchten. Sie wissen, dass dies hier ihre letzte Station sein wird. Dagegen sträubt man sich.

Die Menschen, die heute ins Pflegeheim kommen, gehören zur Generation, die den Bau solcher Heime erst ermöglicht und auch den ganzen Wohlstand geschaffen haben, von dem wir alle profitieren. Sieht man diese alte Menschen heute vor allem als Kostenfaktor?

Das ist eine ganz zentrale Frage, wie wir mit unseren alten Mitmenschen umgehen. Es ist die Generation, die unseren Wohlstand ermöglicht hat. Sie haben es verdient, dass wir ihnen mit Wertschätzung begegnen. Wir legen in unserem Heim grossen Wert darauf. Da unterscheiden wir uns zum Glück stark von anderen Ländern.

Ist heute in den Medien von «den Alten» die Rede, ist das Wort «Kosten» häufig nicht mehr weit.

Es dreht sich wie in vielen anderen Bereichen halt immer sehr viel ums Geld, was aber auch nicht falsch ist. Wenn wir nicht auf die Mittel achten, sind wir schnell weg vom Fenster. Man muss einfach versuchen, die ethische Balance zu halten. Wir legen hier grossen Wert auf Respekt und achten darauf, dass wir Geduld für die Bewohner aufbringen, sehr viel Geduld. Man muss sehen, dass sich alles, zum Beispiel das Geschäftsleben, schneller und immer schneller dreht. Bei alten Menschen hingegen dreht sich alles immer langsamer. Diese beiden Welten übereinanderzubringen ist enorm schwierig, auch für unser Personal. Die Pflegerinnen und Pfleger sind einem gewissem Zeitdruck ausgesetzt, ich möchte das nicht leugnen. Sie sollten häufig schon im nächsten Zimmer sein, noch bevor sie beispielsweise den Bewohner fertig gewaschen haben. Das ist unbefriedigend für alle Beteiligten.

Weil der alte Mensch nicht so gelenkig mitmachen kann, wie das der Zeitplan eigentlich vorsieht?

Einerseits ja, der Bewohner kann gar nicht schneller. Und er möchte auch nicht einfach so schnell wie möglich abgefertigt werden. Wir vom Heim müssen da manchmal einen Schritt zurücktreten und sagen: Hallo Leute, wir müssen uns mehr Zeit nehmen! Bei allen Befragungen, die wir unter den Bewohnern und deren Angehörigen machen, ist der grösste Kritikpunkt stets die fehlende Zeit. Zeit ist Gold wert.

Wie ist das Verhältnis der Pflegeheimbewohner zu den eigenen Angehörigen? Nehmen sich diese genügend Zeit?

Häufig schon. Es gibt aber fast immer ein Spannungsverhältnis zwischen den Heimbewohnern und den Angehörigen. Speziell dann, wenn sich die alten Menschen nicht damit abfinden können, hier sein zu müssen. Das erzeugt Schuldgefühle bei den Angehörigen. Bei manchen legt sich das nach einer gewissen Zeit, wenn man sieht, dass es der Mutter oder dem Vater im Heim gut geht. Bei manchen anderen allerdings nimmt das Schuldgefühl eher noch zu, wenn die Unzufriedenheit wächst. Es gibt Bewohner, denen man kaum etwas recht machen kann. Die Angehörigen wissen dann nicht mehr, was sie tun können, um die Situation zu entspannen. Wir planen nun für Mitte Jahr einen Anlass für Angehörige, damit sie lernen können, besser damit umzugehen. Sie müssen nicht mit Schuldgefühlen leben. Es ist heute in den meisten Fällen einfach nicht möglich, die Eltern daheim bis zu deren Tod zu umsorgen.

Man muss ja auch arbeiten.

Ja. Mir ist es so gegangen. Ich selber musste meine Mutter vor einigen Wochen ins Pflegeheim bringen. Nach drei Jahren komplexer Betreuung daheim war das einfach nicht mehr möglich, da ich selber ja berufstätig und an die Grenzen gekommen bin. Wissen Sie, ich arbeite seit vielen Jahren in solchen Heimen und ich kenne diese Situationen. Aber als ich die eigene Mutter dort lassen musste, bin ich dennoch in Tränen ausgebrochen. Einfach ist das für niemanden.

Sie sind selber Heimleiterin, haben aber dennoch Schuldgefühle, wenn Ihre Mutter ins Heim muss?

Ja, aber zu unrecht. Manchmal ist es so, dass Angehörige an der Betreuung fast zugrunde gehen, vor allem, wenn Betroffene beispielsweise an Demenz leiden. Geht es allerdings darum, jemanden mit nur leichter Pflegebedürftigkeit in ein Heim abschieben zu wollen, weil das bequemer ist, dann finde ich das nicht gut.

Stellen Sie sich vor, dass Sie selber auch einmal in ein solches Heim kommen?

Ich bin 54 Jahre alt und beschäftige mich jetzt schon intensiv mit dem Alter, mit der Wohnform, die ich später gerne einmal hätte, auch mit dem Sterben. Ich habe fast Angst davor, die Weichen einmal zu spät zu stellen. Aber zur Frage: Für mich kommt ein Heim wie dieses einmal absolut infrage, ich sehe ja tagtäglich die Vorteile davon. Ich hoffe einfach, den Zeitpunkt selber steuern zu können.

Sie sind mit diesen Themen gedanklich ziemlich früh dran …

Für mich ist Loslassen ein grosser Aspekt. Ich möchte Lebensabschnitte bewusst abschliessen und mich auf etwas Neues vorbereiten können. Ich sehe es an der alten Generation, dass viele Menschen nie gelernt haben, loszulassen. Teilweise haben sie auch viel materiellen Ballast. Sie besitzen Häuser und sonstiges Eigentum, das sie ja nicht ins Heim mitnehmen können, weshalb sie sich auch häufig stark gegen einen Eintritt sträuben. Der Prozess des Loslassens müsste viel früher beginnen, dann könnte man sich ganz am Ende des Lebens unbelasteter noch einmal auf etwas Neues einlassen.

Die Menschen befassen sich also zu wenig damit, dass sie irgendwann ins Pflegeheim kommen werden?

Das machen die wenigsten. Das sind nicht bequeme Fragen, die man sich bei einem solchen Prozess selber stellen muss. Wir haben es mit einer Generation zu tun, für die Arbeit zentral war, und die es gewohnt ist, Normen zu erfüllen. Sich selber in den Fokus zu stellen oder sich auch einmal zu hinterfragen, sind die Menschen nicht gewohnt. Auch nicht, Fragen der Spiritualität zuzulassen, die beim Thema Tod ja unweigerlich aufkommen. Die Generation, die jetzt ins Pflegeheim kommt, hat kaum gelernt, Gewinn auch aus Immateriellem zu ziehen.

Die Menschen sind im Durchschnitt also unzufrieden mit ihrer Situation, wenn Sie bei Ihnen einziehen?

Grundsätzlich ist die Zufriedenheit nach einer gewissen Zeit da, aber wer das Haar in der Suppe sucht, wird es auch finden. Wir Schweizer erwarten einen ungeheuer hohen Standard, den man als Heim manchmal kaum erfüllen kann. Es gibt Reklamationen wegen Kleinigkeiten… …

… worum drehen sie sich?

Das Essen ist häufig ein Thema. So viele Menschen, wie hier wohnen, so viele unterschiedliche Geschmäcker gibt es. Also 140. Wir haben hier eine sensationelle Kochtruppe, doch diese kann natürlich nie alle Wünsche erfüllen. Häufig heisst es, das Essen sei nicht weich genug, nicht gut gewürzt, man möge dieses «Moderne» nicht, das zu einer abwechslungsreichen Küche gehört, und so weiter. Ein anderer grosser Kritikpunkt ist wie schon gesagt der Zeitmangel bei der Betreuung.

Haben wir im Oberbaselbiet genügend Pflegeheim-Plätze? Die Gesellschaft wird ja immer noch älter.

Die Prognosen zeigen, dass wir eigentlich auf gutem Weg sind. Eventuell wird es mit der Zeit den Bedarf nach zusätzlichen Betten geben, da die Demenz immer mehr ein Thema ist. Leider erkranken auch zunehmend jüngere Menschen daran. Platz für zusätzliche Betten liesse sich wohl relativ einfach schaffen. Was schlimmer ist, ist der Mangel an qualifiziertem Personal. Die Krankheitsbilder der alten Menschen werden immer komplexer, was höher qualifiziertes Personal erfordert. Beispielsweise haben psychiatrische Erkrankungen, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch in der jüngeren Vergangenheit stark zugenommen. Das bringt extreme Anforderungen an das Personal mit sich.

Was ist zu tun?

Die Ausbildung wird forciert.

Schwer vorstellbar, dass sich junge Menschen, die von der Schule kommen, beruflich mit hochbetagten Menschen befassen wollen.

Das ist nicht einfach. Wenn in der Pflege, dann möchten die Jungen lieber im Spital arbeiten, dort ist mehr los, es ist spannender. Alt sein ist oft mit Themen verbunden, die tabu sind. Zum Beispiel Inkontinenz, Leute, die erbrechen. Häufig kann man sich mit Bewohnern, die man pflegt, auch nicht adäquat unterhalten, da sie wenig verstehen. Dass Langzeitpflege auch spannend sein kann, merkt man in der Regel erst ab einem gewissen Alter und nachdem man Erfahrung in anderen Einrichtungen gesammelt hat.

Häufig ist gerade im Pflegebereich von einem Fachkräftemangel die Rede …

Natürlich rekrutiert man in der Schweiz auch viel Personal im Ausland. Hier ist die Sprachbarriere aber rasch sehr problematisch. Wer unsere Sprache nicht wirklich sehr gut spricht, wird nicht verstanden, da den Menschen im hohen Alter dafür die kognitiven Fähigkeiten fehlen.

Die Küche Ihres Heims hat soeben einen Auftrag verloren: Sie haben bisher das Sissacher Gefängnis beliefert, das nun geschlossen wurde. Schmerzt Sie das?

Und wie! Ich hoffe, dass die Kriminalitätsrate bald wieder steigt … (lacht). Bei uns fällt durch den Verlust dieses Auftrags ein schöner Ertrag weg. Dank dieses externen Auftrags konnten wir bisher für das Heim einige Extras finanzieren, die durch die Betreuungstaxen nicht gedeckt sind. Zum Beispiel Ausflüge oder Feste. Die Küche ist eine gute Möglichkeit, solche Erträge zu erwirtschaften. Unsere Küche produziert bei 140 Pflegeheimbewohnern rund 200 Mittagessen. Wir beliefern zum Beispiel den Mittagstisch von Schulen. Aber eben, das Gefängnis fehlt uns jetzt. Wir werden neue Kunden suchen müssen. Wie eingangs erwähnt: Wir wollen unsere unternehmerische Freiheit nutzen.

Die Heimleiterin

tho. Mireille Dimetto (54) hat ihr Amt als Leiterin des Sissacher Alters- und Pflegeheims vor etwas mehr als einem Jahr angetreten. Aufgewachsen ist sie in Basel und hat verschiedene Ausbildungen hinter sich, so eine Gerontologie- und eine Heimleiterausbildung. Zusätzlich hat sie auch eine theologische Ausbildung genossen. Sie hat in unterschiedlichen Bereichen der Altersarbeit Erfahrungen gesammelt und leitete vor ihrem Stellenantritt ein Heim für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in Dornach. Angefangen hatte sie mit einer kaufmännischen Ausbildung zur Marketingplanerin, danach absolvierte sie eine Weiterbildung als Coach und war als selbstständige Beraterin für kleinere Unternehmen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Marketing und Verkaufstraining tätig. Im Heimwesen sei sie eher zufällig gelandet, sagt sie. Angefangen hatte sie im bürgerlichen Waisenhaus, danach wechselte sie in ein Alterszentrum des Bürgerspitals Basel. Es folgten diverse Weiterbildungen im Bereich Altersarbeit.

Vier Frauen

Vor dem Stellenantritt von Mireille Dimetto erlebte das Alters- und Pflegeheim Mülimatt («Zentrum für Pflege und Betreuung») etwas unruhige Zeiten. Nach der Pensionierung von Hanspeter Tschopp, der das Heim während eines Vierteljahrhunderts erfolgreich geleitet hatte, klappte es mit der Nachfolge nicht wunschgemäss. Ein Heimleiter verliess seinen Posten nach kurzer Zeit schon wieder, danach gab es eine Interimslösung. Dimetto ist heute Vorsitzende einer vierköpfigen Geschäftsleitung, die ausschliesslich aus Frauen besteht.

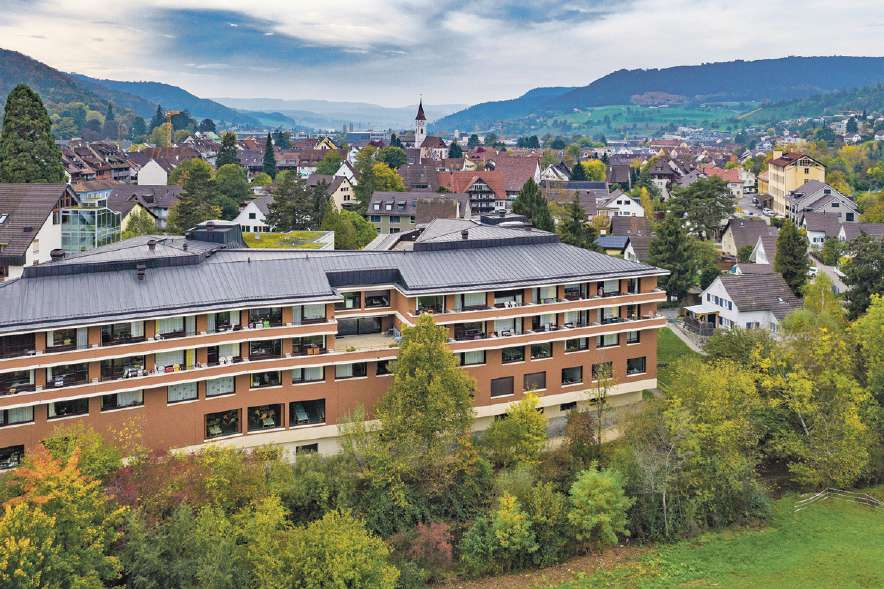

Im «Mülimatt» gibt es 140 Betten und eine Tagesstätte mit 14 Plätzen. Getragen wird das Heim von acht Stiftergemeinden. Beschäftigt werden rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 17 Auszubildende. Zum Stab gehören auch rund 35 Freiwillige, die unentgeltlich mit den Heimbewohnern spazieren gehen, ihnen vorlesen, sie mit Therapiehunden besuchen und vieles andere mehr. Das Heim wurde vor über 35 Jahren eröffnet und vor elf Jahren mit einem Neubau erweitert. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird ein Umbau oder eine Renovation des alten Trakts ins Auge gefasst.