Eine Welt für sich

12.12.2019 RatgeberBuchtipp | Heft 3/2019 der «Baselbieter Heimatblätter» ist erschienen

Das jüngste Heft der «Baselbieter Heimatblätter» widmet sich dem Muttenzer «Freidorf» und Daniel Bruckners Blick auf die ...

Buchtipp | Heft 3/2019 der «Baselbieter Heimatblätter» ist erschienen

Das jüngste Heft der «Baselbieter Heimatblätter» widmet sich dem Muttenzer «Freidorf» und Daniel Bruckners Blick auf die Pflanzenwelt.

Martin Stohler

Vor 100 Jahren ist bei Muttenz die Genossenschaftssiedlung «Freidorf» entstanden. Sie bot für 150 Familien von Arbeitern und Angestellten des Verbands Schweizerischer Konsumvereine (VSK) erschwinglichen Wohnraum. Vom Lagerarbeiter bis zum Direktor sollten alle Einkommensgruppen vertreten sein. Den unterschiedlichen Budgets entsprachen drei verschiedene Haustypen. Die Siedlung verfügte über einen Genossenschaftsladen – von den «Freidörflern» wurde erwartet, dass sie ihre Einkäufe dort tätigten –, eine Primarschule, eine Bibliothek, einen grossen Versammlungssaal und diverse Seminar- und Arbeitsräume.

Das genossenschaftliche Leben verlangte den «Freidörflern» ein beträchtliches Engagement ab, wie Matthias Möller in seinem Gang durch die hundert Jahre Geschichte der Siedlung im neusten Heft der «Baselbieter Heimatblätter» deutlich macht. Der Wirtschaftsaufschwung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging allerdings am «Freidorf» nicht spurlos vorbei. Es kam in der Folge zur «Erosion seiner kollektiven Strukturen». Als Wohngenossenschaft besteht das «Freidorf» aber weiter.

Möllers Fazit mit Blick auf heute: «Obwohl viele Einrichtungen aufgegeben werden mussten, konnte das Freidorf zentrale genossenschaftliche Grundsätze erhalten: einen Immobilienbestand ohne externe Renditeerwartungen und die demokratische Selbstverwaltung seiner Bewohner/-innen.»

Natürliche Merkwürdigkeiten

Von 1748 bis 1763 veröffentlichte der Basler Jurist Daniel Bruckner (1707–1763) seinen 23 «Stücke» umfassenden «Versuch einer Beschreibung historischer und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel». In seinem Beitrag «Das Kräuterreich des Juristen Daniel Bruckner» befasst sich René Salathé nun in den «Heimatblättern» mit Bruckners Blick auf die «natürlichen Merkwürdigkeiten», namentlich auf Kräuter, Wiesen und Felder.

Dabei stützte sich der Jurist auf die botanische Fachliteratur seiner Zeit. Bruckner ging es nicht nur um die Pflanzen an sich. Seine Schilderungen sollten auch eine Schule der Lebensfreude sein und im christlichen Sinne erbauen. Oder in Bruckners Worten: «Es zeugt die ganze Welt von Gottes Macht und Wesen, / man kan es, dass Er sey, an jedem Kräutlein lesen.»

Auf einem «Rosenberg» müssen nicht unbedingt Rosen blühen. Das lässt sich aus dem kurzen «Heimatblätter»-Beitrag «Sag mir, wo die Rosen blüh’n» von Philippe Hofmann lehren. Jedenfalls spricht einiges dafür, dass nicht die «Königin der Blumen» dem Allschwiler Rosenberg den Namen gab, sondern dieser auf das schweizerdeutsche Verb «rosse» zurückzuführen ist. Dieses bedeutet soviel wie: «Hanf, Flachs rösten, die Stängel erweichen, mürbe machen, sodass der Bast leichter abgelöst werden kann».

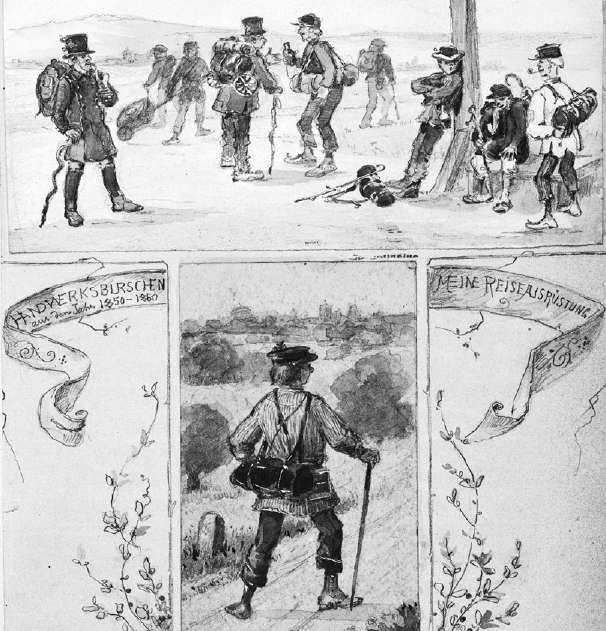

Zum Schluss sei noch ein Hinweis auf Heft 4 der Baselbieter Heimatblätter erlaubt: Darin begleitet Patricia Zihlmann Jeremias Gotthelf und seinen Handwerksgesellen Jakob durchs Baselbiet.

Martin Stohler, Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte BL

Informationen und Bezug unter https://grk bl.ch/heimatblatt/abonnieren