Erdrutsch vor 50 Jahren

26.07.2019 EptingenDie Gefährlichkeit des Hangs wurde unterschätzt

Vor 50 Jahren zerstörte ein Erdrutsch die Autobahn-Baustelle (Teil 2) Für die Untersuchung des Erdrutschs am Edelweiss-Hang in Eptingen vom 27. Juli 1969 wurde von den Gerichtsinstanzen ein ...

Die Gefährlichkeit des Hangs wurde unterschätzt

Vor 50 Jahren zerstörte ein Erdrutsch die Autobahn-Baustelle (Teil 2) Für die Untersuchung des Erdrutschs am Edelweiss-Hang in Eptingen vom 27. Juli 1969 wurde von den Gerichtsinstanzen ein unabhängiges Expertengremium eingesetzt. Eine handfeste Beweisführung war jedoch nicht möglich, weshalb die Strafuntersuchung gegen zehn hochrangige Verantwortliche eingestellt wurde.

Matthias Manz

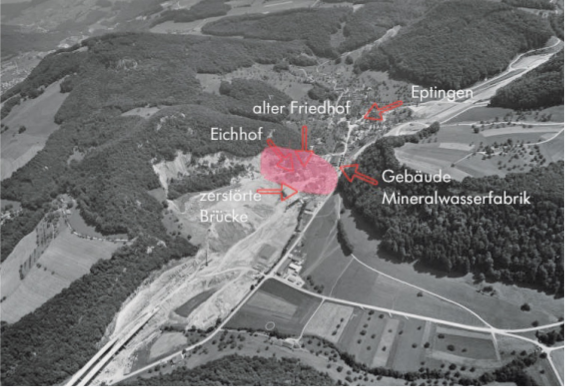

Der Erdrutsch in Eptingen vor 50 Jahren hatte grosse Schäden angerichtet, aber keine Menschenleben gefordert. Der Bauernhof «Eichenberg» musste abgerissen, der Friedhof geschlossen und an einem andern Ort errichtet und die Produktionsgebäude der Mineralquelle Eptingen AG neu erbaut werden.

Trotz der grossen Schäden an der Autobahn-Baustelle konnte der Autobahnabschnitt Augst-Egerkingen termingerecht 17 Monate nach dem Unglück im Dezember 1970 eröffnet werden (siehe Teil 1 in der «Volksstimme» vom 23. Juli).

Die Ursachen

Die Öffentlichkeit interessierte sich natürlich brennend dafür, weshalb dieser Erdrutsch überhaupt passieren konnte, beziehungsweise weshalb er nicht vorhergesehen wurde. Die Eptinger Bevölkerung wunderte sich nicht, sondern murrte «mer häis jo immer gsäit».

Die Ursachenforschung für den Erdrutsch in Eptingen führt zwei Jahre zurück. Ende Februar 1967 ereignete sich südlich von Diegten vor dem Tunnel Oberburg bereits ein grösserer Erdrutsch, der die Bauarbeiten beeinträchtigte und zu einer Sanierung des betroffenen Hangs zwang. Dieser Oberburg-Rutsch hatte auch zur Folge, dass der Autobahnabschnitt bei Eptingen und die Stabilität des Edelweiss-Hangs nochmals hinterfragt wurden. Es wurden 25 zusätzliche Sondierbohrungen in bis zu 87 Meter Tiefe veranlasst und weitere Spezialisten für Geologie und Erdmechanik ins Projekt eingebunden.

Innert weniger Monate lagen zwei Varianten vor. Im Juni 1967 entschied sich die vom gerade abtretenden Baudirektor Max Kaufmann geleitete Nationalstrassen-Baukommission für die Beibehaltung der Linienführung, aber für zusätzliche Sicherungsmassnahmen. Die hinzugezogenen Geologen waren sich zwar nicht restlos einig in ihrer Beurteilung, stimmten schliesslich aber den Massnahmen zu.

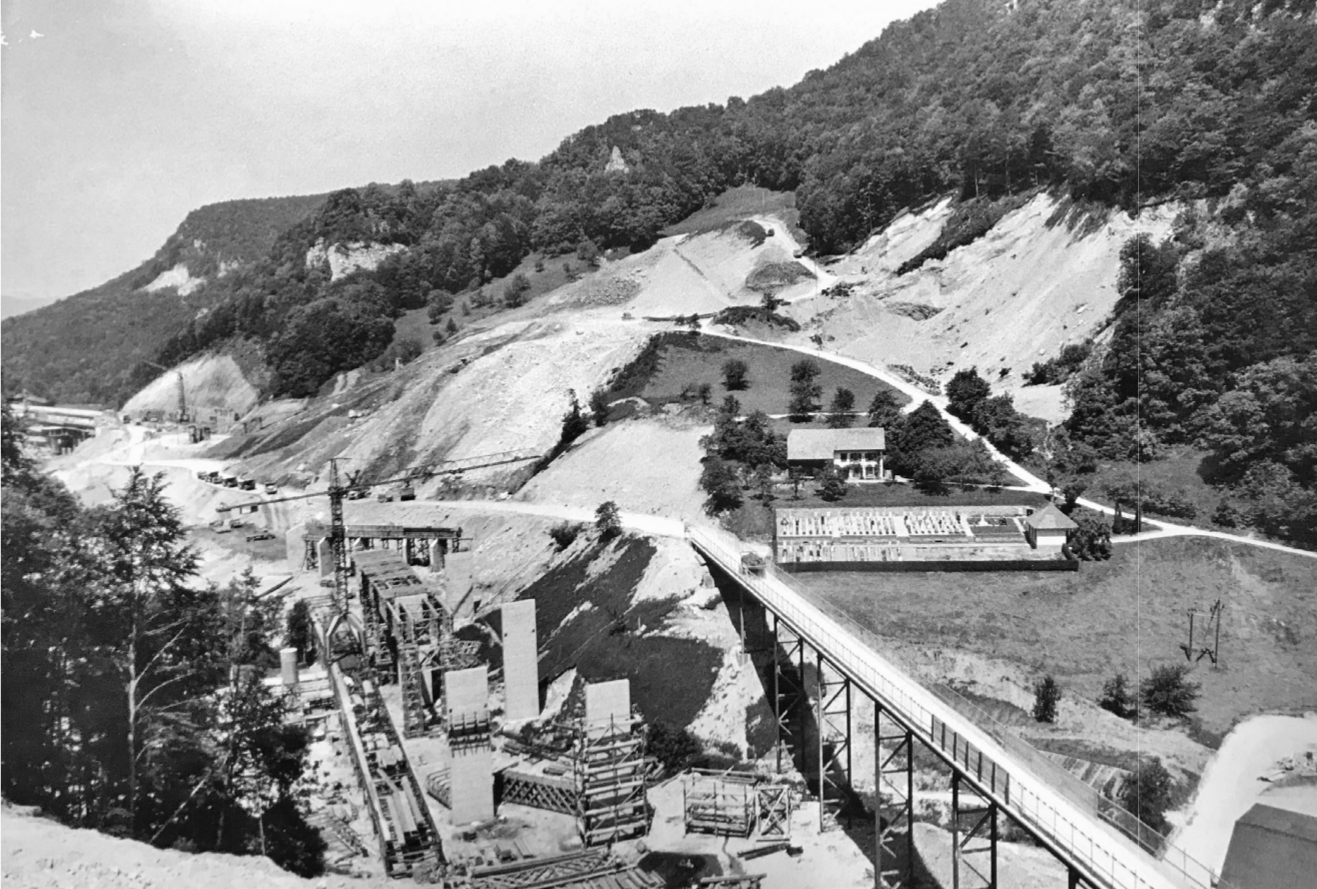

Diese bestanden darin, dass der Edelweiss-Hang oben verflacht und unten mit einer beträchtlichen Hangfuss-Schüttung verstärkt wurde. Zu diesem Zweck musste die private Zimmerei der Familie Thommen abgerissen und entschädigt werden. 300 000 Kubikmeter Erdmaterial sollten auf eigens dafür installierten Förderbändern verschoben werden. Mit dieser grossflächigen Gewichtsverlagerung würde die Stabilität des Hangs wesentlich verbessert.

Die zweite Variante hätte es vermieden, den Edelweiss-Hang an dessen Fuss anzuschneiden. Unmittelbar nach dem Oberburgtunnel wäre die Autobahn auf einem 800 Meter langen Viadukt über dem Gewerbegebiet von Eptingen zur westlichen Talseite und mit einem kurzen Tunnel durch die «Dangernfluh» dem Belchentunnel zugeführt worden.

Nach Auffassung der Baukommission sprach gegen diese Variante B, dass ein Viadukt einem allfälligen Erdrutsch schutzlos ausgeliefert wäre und folglich auch bei dieser Variante der Edelweiss-Hang saniert werden müsste. Weil auch Variante A bedeutende Änderungen am Ausführungsprojekt brachte, musste dieses öffentlich neu aufgelegt werden.

Die Gemeinde Eptingen verlangte in ihrer Einsprache, dass Variante B realisiert werde, womit das Dorf westwärts grossräumiger umfahren würde, wie die Gemeinde es schon seit Jahren vergeblich gefordert hatte. Der Regierungsrat wies die Beschwerde im Dezember 1967 mit Verweis auf die Sicherheits- und Kostenfragen ab, die Bundesbehörden folgten ihm im Januar 1968.

Im März wurde mit der Hangfuss-Schüttung, im Juli mit dem Hangabtrag begonnen, sodass sich die Autobahnverantwortlichen auf der sicheren Seite und erst noch im Zeitplan wähnten. Denn eine Rolle bei der Ablehnung von Variante B dürfte auch der Zeitbedarf gespielt haben. Eine neue Linienführung mit einem zusätzlichen Tunnel hätte die Eröffnung der Autobahn um Jahre verzögert. Wenn man diese Vorgeschichte in Betracht zieht, wird es verständlicher, dass man sich in Eptingen bestätigt fühlte, als dann «der Hang» tatsächlich die Autobahn verschüttete.

Gerichtliches Nachspiel

Bund und Kanton hatten nach dem Erdrutsch so rasch als möglich ihre eigenen Schlüsse gezogen, um die Bauarbeiten weiterführen zu können. Die wahren Ursachen für den Erdrutsch konnte, das war dem Regierungsrat bewusst, nur durch eine gründliche unabhängige Untersuchung ermittelt werden. Zu beurteilen waren die strafrechtliche Seite (Verschulden) wie auch die zivilrechtliche Dimension (Verantwortlichkeit, Haftung, Schadenersatz). «Der Staat» befand sich allerdings in einer unangenehmen Doppelrolle. Der Regierungsrat war als ausführendes Organ für den Autobahnbau eventuell verantwortlich oder schuldig für den Erdrutsch, und gleichzeitig musste er die unabhängige Strafuntersuchung durch «seinen» Bezirksstatthalter in Gang setzen. Es musste unbedingt vermieden werden, dass der Eindruck entstehen könnte, die Behörden würden die Untersuchung der Hintergründe unter den Teppich kehren wollen.

10 Personen, die für die Planung der Autobahn verantwortlich waren, wurden von der Strafuntersuchung als Beschuldigte ins Visier genommen: Fünf Mitglieder der Baukommission für den Nationalstrassenbau, darunter der frühere Baudirektor Max Kaufmann und der Direktor des Bundesamts für Strassen- und Flussbau, Robert Ruckli, sowie fünf leitende private Ingenieure und Geologen.

Die Verantwortlichen für die Strafuntersuchung (Statthalter des Bezirks Waldenburg) und für den zivilrechtlichen Prozess (Präsident des Bezirksgerichts Waldenburg) einigten sich mit allen Geschädigten und Verantwortlichen darauf, sechs anerkannte schweizerische Experten auf den Gebieten Geologie, Geotechnik, Bodenphysik und Tiefbau mit einem Gutachten zu beauftragen. Dieses Expertengremium lieferte dem Bezirksgericht am 15. März 1972 sein Gutachten ab, das sich auf Bohrungen nach dem Erdrutsch, auf Laboruntersuchungen und auf umfangreiche Akten stützte. Nachdem die Beschuldigten Gelegenheit hatten, eine Stellungnahme abzugeben und Fragen zum Gutachten einzureichen, lieferte das Gremium zwei Jahre später ergänzende Erläuterungen ab.

Im Wesentlichen kamen die Experten zum Schluss, dass ausgerechnet die Sanierungsmassnahmen, welche zu einer besseren Stabilität des Edelweiss-Hangs führen sollten, den Erdrutsch ausgelöst hätten. Die Hangsanierung war im Juli 1969 etwa zur Hälfte abgeschlossen, 120 000 der 300000 Kubikmeter Erdmaterial waren schon verschoben. Nach Auffassung der Experten ist durch den Abtrag von Erde im oberen Bereich und der Aufschüttung am Fusse der Hang tatsächlich stabilisiert worden. Der Rutsch sei hier denn auch in der Mitte zum Stillstand gekommen. Aber durch die Abtragung von Erde im oberen Teil sei der oberste Bereich des Hangs destabilisiert worden und der Hang oben an der Geländekante ins Rutschen gekommen.

Zweitens sei der Hang durch die Erdarbeiten während fast eines Jahres auf einer Fläche von 4,5 Hektaren zunehmend abgedeckt worden. Dadurch sei das Regen- und Schmelzwasser im Frühling viel rascher durch die nächstfolgenden Erdschichten eingedrungen, bis es auf die bekanntermassen rutschigen Tonschichten gelangt sei und wie ein Schmiermittel gewirkt habe. Dieses Vorgehen habe den Wasserhaushalt des Hangs massiv gestört.

Dass der Erdrutsch unerwarteterweise nicht an diesem zentralen Teil des Edelweiss-Hangs, sondern an dem näher zum Dorf Eptingen geneigten Eichenberg-Hang bis ins Tal kam und Zerstörungen anrichtete, erklärten die Experten als «progressive Rutschung»: Der Rutsch im oberen Teil des Edelweiss-Hangs habe in den tieferen Schichten den Rutsch im südlicheren Hang gleichsam angestossen, «mitgenommen». In diesem Hang sei eine Form von Tonschichten («Sowerbyi»), die als extrem rutschig und deshalb gefährlich bekannt sei, gemäss den Sondierbohrungen verbreitet gewesen. Die Verantwortlichen des Autobahnbaus hätten beim Entscheid für die Linienführung am Edelweiss-Hang die Gefährlichkeit des Hangs unterschätzt und hätten sich 1967 für eine andere, nach Auffassung der Experten weniger risikoreiche Linienführung entscheiden können.

Die «Angeschossenen» (Bundesamt für Strassen- und Flussbau; verantwortliche Ingenieure der Oberbauleitung; beteiligte Geologen) liessen dies nicht auf sich sitzen. Insbesondere beharrten sie darauf, dass ein durchgehendes Viadukt ohne Sicherungsmassnahmen am Edelweiss-Hang umgekehrt viel risikoreicher gewesen wäre. Und es sei auch unbekannt, welche neuen Risiken man sich zum Beispiel mit einem Dangern-Tunnel eingehandelt hätte.

Die Annahmen der Experten zum Ablauf des ganzen Erdrutschs seien nicht bewiesen und mit Widersprüchen behaftet. In einem Gerichtsverfahren könnten aber nur handfeste Beweise gelten. Nach fünf Jahren Untersuchungen war nicht mehr bestritten, dass zwischen Autobahnbau und Erdrutsch ein Zusammenhang bestanden hatte, es gab aber keine Einigkeit und keine Offensichtlichkeit, wie dieser Zusammenhang zu verstehen sei. Die Justizorgane sahen sich ausser Stande, den Nachweis einer bestimmten Ursachenkette zu erbringen.

Die damals noch existierende «Überweisungsbehörde in Strafsachen» beschloss am 7. Oktober 1974 auf Antrag der Staatsanwaltschaft, das Strafverfahren gegen die 10 Beschuldigten «mangels Beweises eines Verschuldens» einzustellen. Die zivilrechtlichen Ansprüche der Geschädigten auf Schadenersatz wurden zulasten des Kredits für den Autobahnbau befriedigt.

Nachtrag

Und wie das Schicksal manchmal so spielt: Fast am gleichen Tag, als der Regierungsrat die Schlussabrechnung über die finanziellen Folgen des grossen Erdrutschs von 1969 genehmigte, ereignete sich am 3. Dezember 1976 ein kleiner Rutsch am Edelweiss-Hang: Rund 10 000 Kubikmeter Erdmasse ergossen sich auf die Talspur der A2. Ein Boulevard-Medium titelte zwar am folgenden Tag auf der Frontseite «Fehlplanung!» Aber eine Woche später rollte der Verkehr weiter. Heute werden an dieser Stelle rund 60 000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Der Edelweiss-Hang zeigt sich heute aufgeforstet, aber die Zeichen des Erdrutschs von vor 50 Jahren sind immer noch deutlich sichtbar.

Ob der Edelweiss-Hang auf immer und ewig «hält»? Aus der nachträglichen Analyse der umfangreichen Akten lassen sich folgende Erkenntnisse gewinnen:

- Die Hänge des Juras sind Rutschgebiet. Jede Linienführung einer Nord-Süd-Verbindung beinhaltete Risiken. Man konnte sie nur minimieren, nicht vermeiden.

- Trotz Dutzenden von Sondierschlitzen und -bohrungen blieben die Kenntnisse des Untergrunds unvollständig. Aus den gewonnenen Kenntnissen konnten unterschiedliche Schlüsse gezogen werden.

- Die Tatsache, dass nicht ein isoliertes Strassenstück gebaut wurde, sondern ein Teil eines schweizweit zusammenhängenden Strassennetzes, bewirkte einen zusätzlichen finanziellen und terminlichen Druck. Die Sichtweise eines Bundesbeamten drückte sich in der Strafuntersuchung damals so aus: Die Verzögerung beim Autobahnbau sei ein Risiko für all jene, die die weitaus gefährlicheren Kantonsstrassen noch länger benützen müssten.

Matthias Manz war 1987–2000 Staatsarchivar des Kantons Basel-Landschaft. Der 65-Jährige lebt heute mit seiner Frau in Aarau.

Quellen zum Thema: Akten und Zeitungen im Staatsarchiv Baselland, Liestal; Gespräche mit den Augenzeugen Ueli Oberli und Willi Schwander, Sissach; www.belchen-schweiz.ch/Bergrutsch Eptingen.htm des Fotografen Adrian Wirz, Sissach

Drei Fragen an Ueli Oberli

ma. Der Sissacher Ueli Oberli war in den 1960er-Jahren Mitarbeiter des Ingenieurbüros Hans Blattner, Sissach, das die örtliche Bauleitung für den Autobahnabschnitt Sissach-Eptingen innehatte.

Herr Oberli, wo haben Sie vom Erdrutsch erfahren und was war Ihr erster Gedanke?

Etwa eine Viertelstunde vor dem ersten Telefonklingeln fuhr ich an diesem Sonntagmorgen mit der Familie an den Aegerisee zu einem Besuch auf einen Campingplatz. Abends auf dem Heimweg von der Garage in Sissach hat mich ein Kollege – seine Frau ist Eptingerin – angesprochen und gefragt, warum ich nicht in Eptingen sei. Mein erster Gedanke war natürlich: Das darf nicht wahr sein. Ich habe rechtsumkehrt gemacht, holte das Auto und ging mich zu Hause verabschieden.

Hätte man aus Sicht des Praktikers im Nachhinein bei der Planung der Autobahn in etwas anders machen müssen?

Mit Beginn der Projektierung 1961 war das Trassee grob festgelegt. Es wurden nur zwei Korrekturen angebracht, eine in der Eimatt in Diegten und die andere mit der gestreckten Linienführung beim Oberburgtunnel. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Grund, die Linienführung im Edelweisshang zu ändern, da ja im Projekt bereits Entlastungsmassnahmen vorgesehen wurden. Es gibt vermutlich wenige Stellen, die geologisch besser untersucht waren.

Weshalb war es möglich, dass der Zeitplan für die Eröffnung der Autobahn 17 Monate nach dem schweren Unglück dennoch eingehalten werden konnte?

Da die Fertigstellung der Abschnitte Augst-Sissach und Egerkingen-Eptingen im Zeitplan waren, musste alles unternommen werden, damit diese fertigen Teilstücke nicht brach lagen. Gleichzeitig mit den erneuten geologischen Untersuchungen wurden schon Projekt- und Umsetzungsmöglichkeiten an die Hand genommen. Es brauchte in der ersten Phase vor allem auf der Projektseite gewaltige Anstrengungen, verbunden mit vielen Zusatzstunden. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gremien und Fachkräften spielte hervorragend.